我撑不下去了,帮我保密

——例谈小学生网络传播自杀意念及企图自杀的危机干预与反思

魏楚珊 广州市番禺区洛浦中心小学

摘要:一小学高年级学生在网络传播自杀言论和自杀行动计划,留下遗书,带刀回校企图自杀,并要求多名知情同学保密。介于网络传播的隐蔽性和快捷性,学校危机干预团队及时介入,制订并实施了”个案-班级-学校“三层面危机干预方案。本次危机中,学校危机干预团队反应迅速,及时阻断,澄清事实,遏制事态扩散,有效化危为安并妥善处理后续事宜。事后复盘反思,完善校园危机干预流程机制,扎实危机处理技能,家校社协同共育与规范指引,可提高危机干预的高效应变,助力危机个案化危为安。

关键词:小学生,网络传播, 自杀意念,企图自杀,危机干预

自杀言论具有模仿效应,容易引发青少年群体的心理危机[1]。 近年来,随着互联网的普及和社交媒体的发展,网络空间已成为人们表达情感、寻求支持的重要平台,备受青少年青睐[2]。然而,在校园环境中,青少年群体心理发展尚未成熟,中小学生在网络中传播自杀言论和自杀计划的现象偶有发生,这给校园心理危机干预带来了新的挑战。下文将通过一例小学生网络传播自杀意念及企图自杀的案例来阐述校园心理危机的积极应对措施。

一、发现校园心理危机事件,启动危机干预

(一)事件背景。事发当天,学生小A(化名)因手机使用问题与家长发生激烈冲突后,在微信群聊中向同学透露了自己的自杀想法和行动计划,要求同学们保密,不得告知家长和老师。当晚,小A独自前往湖边逗留,被同学劝阻拦下。

(二)危机初步响应。当晚,小B家长得到群聊内容后,判断小A存在危险行为风险,立即联系班主任。班主任在第一时间联系不到小A家长的情况下,迅速与学校心理老师取得联系并达成危机处理共识。心理老师随即向学校领导报告,并启动了学校危机干预流程。通过小区家长协助,班主任最终联系上小A家长,提醒其加强孩子的安全监护。然而,家长认为小A并无大碍,无须担心。

(三)危机升级与干预。次日早晨,小A携带水果刀返校,将刀具藏于衣袖内,计划在中午实施自杀行动。知情学生小C在经过思想斗争后向老师透露实情。学校危机干预小组迅速行动没收了小A的水果刀。刀具被没收后,小A情绪异常激动。学校立即安排专人看管小A,并确保其在校有人全程陪同。期间小A企图爬栏杆跳楼,再次被同学劝阻。

(四)介入干预与后续处理。学校紧急联系小A家长,家长赶到学校后与小A私下会谈半个多小时。小A情绪稳定后被家长带回家。学校进一步排查发现小A留有遗书,且班上多名同学已浏览过该遗书。

此次事件中,小A在网络散播自杀言论和自杀行动计划,携带刀具返校企图自杀,并留有遗书要求知情同学保密。事件涉及学生众多,影响恶劣。经快速商议,学校心理危机领导小组启动校园心理危机干预,心理老师和班主任团队及时介入跟进,谨慎处理。

二、校园心理危机干预实施步骤

(一)学校层面:启动危机干预,落实干预方案

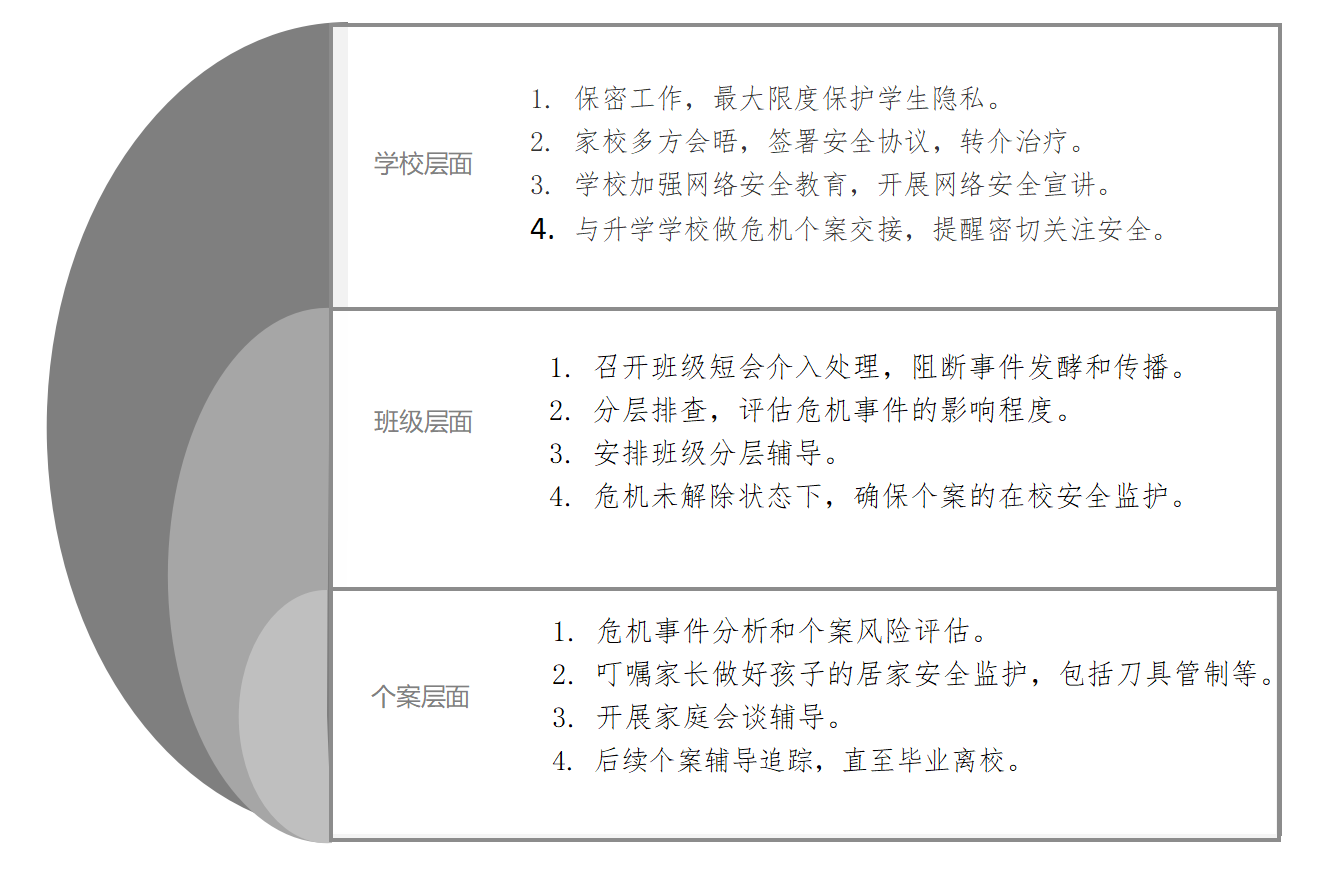

学校商议后拟定了“个案-班级-学校”三个层面的危机干预方案,危机干预辅导预5场计共8小时,包括:个案家庭辅导、家校多方会晤和三场班级分层团体干预辅导等。

表1:个案—班级—学校三个层面危机干预的主要步骤

(二)个案层面:风险评估

过往自伤史:半年前小A购买水果刀,在家中曾多次用水果刀划伤手掌,后因怕疼痛而停止自伤行为。辅导时透露,因生病期间妈妈无微不至的陪伴让他感受到了爱与关怀,所以暂时打消自杀念头。

过往危机信号:小A存在网络散播自杀言论行为。小A建立了班级微信私聊群,群名包含“重症精神病患”字眼。小A在内频繁发布消极言论,如“不想活了”“撑不下去了”“我会在哪年哪月哪日离开”等。此外,该私聊群中还有其他同学表达出自杀意念,网络传播加剧了同伴群体中的消极情绪的相互影响。

家庭社会支持评估:小A的家庭氛围紧张,缺乏情感支持。家长及祖辈对其存在辱骂性语言,例如称其为“垃圾”。家庭成员之间缺乏有效沟通和情感陪伴,小A长期感受不到爱与支持。

自杀风险评估:在小学六年级春季心理普测中,小A的PHQ-9测试总分超过20分,表明其可能存在严重的抑郁症状。其中第9项“有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头”得分为3分(频率为“几乎天天”)。结合其过往自伤行为、网络散播自杀言论的行为、心理普测结果和家庭社会支持情况,小A被评估为校园心理预警高危学生,存在自杀风险,亟需专业干预。

(三)个案层面:介入辅导,确保安全

1.加强监护,确保安全

据家长反馈,家长在居家陪伴期间,明确向孩子传递“你是最重要的,爸妈爱你”等情感支持。小A情绪稳定后,表示此次危机是多重压力事件叠加导致的。小A通过主动沟通确认了同学、教师及家长对其的关爱态度,其自杀意念暂时消退。返家当天下午小A情绪状态相对平稳,但晚餐时再度出现抑郁情绪。学校叮嘱家长加强监护陪同,在危机未完全解除情况下,做好孩子的人身安全监护,确保其生命安全。

2.家庭面谈,增进沟通

结合评估,心理老师与小A家长预约家庭辅导。以下是家庭辅导片断。

在询问家庭成员各自的辅导目标时,爸爸提出希望能多了解小A的内心想法,然后思考父母可以提供怎样的支持。妈妈提出希望小A少玩手机,希望孩子能多跟父母沟通。而询问小A辅导目标时,小A摇头沉默不语。

觉察到小A与父母之间的沟通不顺畅,心理老师采用了家庭治疗中的循环提问,协助家庭成员相互沟通,确认需求。

师:小A,你有什么要跟爸爸妈妈说的吗?

小A摇摇头,不出声。

师:好的,小A,等下我们聊天时,如果谈到某个环节你感兴趣,你直接发言就好,可以吗?

小A点点头。

师:爸爸,当小A发生这些事情时,你的感受是怎样的,你怎么想的?

爸爸(眼眶红,沉默了一会):很难过,我真的没想到小A会这么做。我在反思,我们这几年做的,是否恰当。我们忽视了对小A的陪伴了。

师:妈妈,当爸爸这么说的时候,您猜小A的感受是怎样的,他是怎么想的?

妈妈:孩子可能没想到,爸爸也会这么难过吧。他可能会有些惊讶,因为爸爸很少在家里说出自己难过的事情。爸爸一直都是在讲道理,很少表达出他脆弱的一面。

师:嗯,爸爸今天真诚地说出自己的心里话,爸爸想多了解小A一些。妈妈你可以多说一些你和小A之间发生的事情吗?

妈妈:我们最近有些冲突,那天孩子一回家就紧闭房门,我用钥匙打开门后,发现他在玩手机。我非常地生气,让他不要总玩手机。谁知他一言不发就跑出家门了。我心里很难受,我感觉我们的亲子时间都被剥夺了。

师:爸爸,当妈妈这么说的时候,你猜猜,小A的感受是怎样的,他是怎么想的?

爸爸:小A可能有些生气,他希望妈妈能尊重他,多给他一些空间吧。

在谈话中,小A的防御心很强,几乎都不说话。老师采用循环提问,搅动了三个人的思绪联结。看似关注点放在了爸爸妈妈身上,实际上爸爸妈妈更能设身处地去思考小A的感受和想法,同时也让小A觉察到父母未必如想象中的不了解自己。面谈了半个多小时,小A终于开口了,澄清自己当时不是在玩手机,是在裁剪重要视频。小A表达愿意跟妈妈多些交流,希望妈妈能给予空间,允许他决定自己的生活。谈话到此,小A与父母之间的关系稍有些松动,三个人能静下来倾听彼此的声音。

(四)班级层面:阻断传播,确保安全

1.掌握详情,动态反应

班主任请家委截取群聊关键信息图,保留第一手资料。因为网络传播的不可控性,班主任请家委和热心正义的小B和小C,持续了解群里后续动态并反馈信息给班主任。

2.澄清事件,阻断传播

班主任召开班级短会,安抚学生,慎重向学生澄清几个要点,及时阻断事件发酵和传播。包括:

(1)告知大家小A的危险行为是在发出求助信号,强调学校团队已介入处理,提醒学生不妄自议论,安顿好自己,安心做事。

(2)感谢同学们,在小A情绪不稳定的情况下陪伴和关心他;在小A做出冲动行为时,同学能劝阻他,确保他安全。

(3)生命至上,安全第一。遇到困难我们有多种应对方式,选择自杀是最无奈最不能解决问题的方法。如果发现同学有企图伤害自己等过激行为,第一时间告诉老师或家长。学校有专业团队可以帮助到大家。

(4)涉及生命安全,打破保密原则,无须为了朋友义气而纠结于保密。

(5)同学们如果有疑惑,可以向班主任,科任老师和心理老师等寻求支持。

(五)学校层面:家校多方会晤,签转介协议

家庭会谈辅导后,小A离场回避。学校行政领导、德育主任、班主任、心理老师与家长无缝对接开展第二场家校多方会晤。

心理老师告知小A父母整个危机事件。网络传播自杀意念和自杀计划,带刀事件,留下遗书,冲动爬栏杆等行为,都是孩子在发出求助信号。希望家长引起重视,积极带孩子就医治疗。

学校领导向家长阐述了事件的影响。网络社交媒体中的自杀言论传播具有隐蔽性和扩散性[2],网络途径发布自杀言论和传阅遗书可能会引发模仿风险和班级恐慌情绪。学校计划开展团体辅导进行澄清和干预。

鉴于小A是未成年人,心理老师坚持遗书内容父母有权知道。家长了解遗书内容后,小A亲自销毁遗书。水果刀由家长带回自行处理或销毁。

学校跟家长和小A共同签定三方安全协议,叮嘱家长持续做好监管,确保小A安全。

鉴于小A不愿意停课回家休息。危机未解除状态下,学校对小A在校期间的情绪、行动和安全进行监管。在校期间,班主任安排2名同学默默积极关注,确保小A全程有人陪伴。学校提醒各科任老师,课间和课后留心观察,如发现异常立马上报。

(六)班级层面:分层目标,团体干预

经初步评估,班级层面需要进行心理疏导,分层开展三场干预辅导,协助学生稳定状态,学会看到资源,寻求支持,恢复适应性的心理社会功能[3]。

| 辅导类型 | 辅导对象 | 辅导内容 |

| 小团体辅导 | 若干位接收遗书的好朋友

|

|

| 中团体辅导 | 10多位看过遗书内容和参与网络会议的同学 |

|

| 班级短会 | 全班同学 |

|

表2:班级分层辅导的内容要点

以下为辅导片断:

因本案学生防御心强,小A并未如实把事件全貌告知老师,因此,通过小团件辅导中几位好朋友的述说,心理老师才掌握其更详细的自杀意念和行为计划。

老师提出疑问:当你的好朋友打算自杀,并且要求你绝对保密,你的想法是什么,你会怎么做?结果可能会是什么?

小E自述:“我感到很害怕,作为好朋友,我应该要保密的。但又担心出事,一直在纠结要不要告诉大人。”

小F反馈说:“此刻我很庆幸我们还是告诉老师了。如果我们为小A保密,若小A真的出事,我想我会非常自责内疚的。”

在充分了解学生的想法和感受后,老师继续引导:怎样做才是真正帮助了朋友?在学生商讨出积极应对方法后,老师做总结并澄清危机处理的几大原则。

三、校园心理危机善后处理

(一)个案层面:做好辅导追踪

后续小A的追踪辅导中,我询问了关键问题:“是什么让你最终放下了自杀念头?”小A反馈说,事情发生后,一位初中学姐陪伴并开导他,那时小A感受到有人在真心关爱自己,自己活着是有价值的,才消退了自杀念头。可见积极的朋辈关系[1][2]及情感共鸣有助于降低学生的自杀意念。心理老师后续也对个案中的学姐及其家长,进行电话访谈和反馈。

(二)班级层面:做好人文关怀

班主任跟进学生后续情况,邀请班里两名同学担任小天使,默默陪伴和关注。

班主任定期与家长联系,督促家长带学生就医。然而,直于小学毕业,家长看到孩子情况有所好转,并未积极就医。

(三)学校层面:加强网络监督,做好安全教育

学校危机领导小组经讨论作出以下决定:一、不强制解散网络群,委托群内正义感较强的小C和小D密切关注群动态,发现过激或自杀言论及时上报。二、提醒全体家长加强对孩子参与网络群的监管,发现不当言论应劝导孩子退群。三、邀请法律校长入校开展网络安全宣讲,提升学生网络安全意识,增强对网络真伪信息和危机行为的辨别能力。经过持续辅导追踪,心理老师对小A的一些问题进行沟通、澄清、面质和排查。两周后,我们确定本次事件危机暂时解除。小A直至小学毕业离校,没再发生危机事件。

四、校园心理危机干预的后续思考

介于本次危机涉及网络传播,其隐蔽性和扩散性加剧了危机事件处理的严峻性。本次危机干预团队及时阻断学生的危机行为,有效防止了悲剧的发生。事后进行复盘反思,以下三点值得深思和警醒。

(一)完善校园危机干预流程机制,凸显危机干预的高效应变。

校园心理危机干预是一项复杂的系统工程。学校危机领导小组的团队协作,是心理老师开展危机干预的定心丸。因此,完善校园心理危机干预组织架构[1],畅通危机干预流程,开展危机干预全员培训,提升全体教师的心理危机干预的技能掌握。同时,携手家校社多方联动资源,敏锐识别和干预潜在危机,提升校园心理危机干预的统筹和高效应变。

(二)扎实危机处理技能,提升心理教师的洞察力和自我抱持。

在后疫情时代的持续心理影响及网络环境复杂化背景下,除了共情与抱持学生,心理干预团队特别是心理教师还需要定期接受危机干预技能培训,以提升专业胜任力,确保在危机情境下能够迅速识别风险并冷静决策。

危机干预结束后,心理教师需要做好自我关怀与心理复原。心理教师有必要参加专业督导,通过案例复盘与情绪疏解,心理教师获得专业支持并促进自我疗愈,卸下危机干预带来的负面能量,身心复原后方能更加安然地回归工作岗位。

(三)家校社协同共育与规范指引,助力危机个案化危为安。

父母采取积极教养方式和良好的朋辈支持有助于降低孩子的自杀意念[4][5]。小A两次的自杀意念和自杀冲动既因家长的多次辱骂和忽视而累积爆发,又因重新感受到父母和朋辈的关爱与支持而消退。可见,在家庭养育环境中,“不得打骂、贬损、侮辱、讥讽或者实施冷暴力”[6]。父母要摈弃“打骂即是爱”的传统观念,营造良好的家庭氛围,加强亲情培养[6],维护其自尊心,有效减低其自杀风险[1],重塑孩子对生命的热情和信心。

家校社共育是 防范重大危机事件发生的有效途径。“中小学生发现自己存在心理行为问题且有意愿接受心理咨询或者就诊的,父母或者其他监护人应当支持,不得阻拦。”[6]本危机事件中,孩子曾主动提出要看心理医生,班主任经也多次提醒,但家长直到升学三个月后才带孩子就医,就医诊断时小A已处于严重抑郁并需要强制住院治疗。因此,学校和政府部门有必要合力做好宣传和支持,为学生提供温暖的人际互助空间,发挥社交媒体的积极影响作用[2];畅通家校沟通渠道,完善就医指导指南,引导家长突破病耻感,积极带孩子就医等。

学校出于安全考虑,突破咨询伦理,跟小A升学的新学校做了简要交接。提醒升学后,叠加青春期变化,个案小A及相关同质个案仍存在重大风险。我们期盼上级部门在校园危机干预流程方面,提供更多温暖宣讲和细节指引,方便有法可依,引导家校协同共育,共同守护学生安全。

参考文献:

[1]攸佳宁主编,广东省中小学心理健康教育指导中心编.广东省中小学心理危机干预手册[M].广州:广东教育出版社,2023.

[2] 邱亚飞. 社交媒体使用对青少年自杀的影响及对策[J]. 中国学校卫生, 2024, 45(6): 904-907.

[3]陈丽霞.例谈简快重建法在校园心理危机干预中的应用[J].中小学心理健康教育,2023,(20):40-44.

[4]高峰, 白学军, 章鹏, 等. 中国青少年父母教养方式与自杀意念的元分析[J].心理发展与教育,2023,39(01) :97-108.

[5]赵月华.国内青少年自伤、自杀行为干预研究现状[J].中小学心理健康教育,2024,(33):9-13.

[6]广州市人民代表大会常务委员会. 广州市中小学心理健康促进条例[Z]. 广州人大微信公众号, 2023.

课题情况:

本文是2024年度广东省中小学德育课题《基于PERMA模型的区域青少年生命教育课程实践研究》研究成果之一。

通讯作者:

魏楚珊,广州市心理教研中心组成员,广州市首届家庭教育骨干教师,广州市番禺区心理特约教研员,广州市番禺区洛浦中心小学专职心理教师

通讯地址:广州市番禺区洛浦街如意路28号洛浦中心小学

电话:18127970620 邮箱:369152852@qq.com