吕广健[ 吕广健(1974-),男,广东茂名人,教育硕士,东莞市中小学教师发展中心高级教师;研究方向:中小学心理健康教育、家庭教育指导。]

吴卫国[ 吴卫国(1986-),男,山东潍坊人,硕士研究生,东莞市中小学教师发展中心高级教师;研究方向:教师培训、心理健康教育研究。]

[摘 要]

家校社协同育人是中国特色高质量教育体系中不可缺的一部分,中小学心理健康教育是一个系统工程,需要学校、家庭和社会等资源单位相互联动和配合。探索建立区域家校社协同育人有效机制,构建良好教育生态和育人环境,促进学生心理健康成长,正是教育生态理论的一种实践。东莞市经过多年来的实践初见成效,积极探索并构建有效的区域家校社协同育人机制,建立“上下联动‘护心’、部门联动‘防心’、家校联动‘育心’、院校联动‘助心’、热线联动‘解心’”的“五联动”协同育人机制,体现多层次、多角度的“教联体”育人模式,保护学生心理健康成长。不仅构建了一套协同育人机制,还探究出一种协同育人模式,并建成一批功能场所,锤炼出一支专业团队,开发了一批共享资源,打造了一批心育品牌学校。

[关键词]部门联动;学生心理健康;教育生态理论;家校社协同育人

[中图分类号] G40 [文献标识码] B

家校社协同育人是中国特色高质量教育体系的重要组成部分。为全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,落实《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》(教基〔2022〕7号)等有关文件精神,推动东莞市建立家校社协同育人工作,破解影响学生身心健康成长的突出难题,促进形成良好教育生态和育人环境。

一、背景分析

(一)理论背景:教育生态理论视域

教育生态理论是一种研究教育现象的科学方法,用生态学的原理和方法来分析教育系统与环境间的关系,以探讨教育系统内部及其与外部环境之间的复杂关系。美国学者布朗芬布伦纳(U.Bronfenbrenner)认为:环境是相互关联的从内向外的一层包一层的结构系统,每层环境与人的关系都是双向的、交互作用的,都对心理发展有重要影响。此理论主要研究教育生态系统的发展和平衡机制,强调教育系统内部各要素之间的相互作用,认识到教育系统是一个开放的、动态的、复杂的生态系统,其中包括多种生态要素,如学生、教师、家长、教育政策、社会文化、社会资源等,这些要素相互作用,相互影响,通过直接或间接的方式对学生的成长与发展产生作用。中小学校心理健康教育是一个系统工程,学校、家庭和社会等资源单位肩负着不可推卸的育人责任,因此探索建立区域家校社协同育人有效机制,构建良好教育生态和育人环境,正是教育生态理论的一种实践。

(二)政策文件的要求:学生身心健康发展的需要

2023年4月,教育部等十七部门印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025)》,全面贯彻党的教育方针,坚持为党育人、为国育才,切实把心理健康工作摆在更加突出位置,促进学生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展,培养担当民族复兴大任的时代新人。

2023年1月,教育部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,公布97个县(区、市)作为全国学校家庭社会协同育人实验区,并于2024年5月28日召开全国家校社协同育人工作现场推进会,总结交流各地家校社协同育人的经验做法,为各地方推进家校社协同育人“教联体”落地指明了方向。

(三)区域现实需要:满足心理健康教育资源不足的现状

中小学生是国家的未来,是新时期特色社会主义建设者和接班人,他们的健康成长关乎着中华民族伟大复兴的使命。但当前,中小学生“小眼镜”“小胖墩”、脊柱侧弯、心理健康等问题仍较为突出,需要学校家庭社会同向同行、协同发力,为少年儿童身心健康成长创造有利条件。另一方面,自新冠疫情后,恐慌、焦虑、郁抑等负面情绪学生人数骤增,学生心理危机事件较之前成倍增加,给我市中小学心理健康教育工作带来前所未有的挑战。

东莞是实行市镇两级行政管理地区,流动人口基数大,学校结构特殊,民办教育比重大,存在专业心理教师配备不足、心理健康教育资源分配不均等问题。要做好学校心理健康教育工作,仅仅依靠专业心理教师是远远不够的,必须调动更多学科教师积极参与其中,联合政府各职能部门齐抓共管,共同建构家校社协同育人工作网络,促进学生心理健康成长。

二、实施路径:五“联动”保学生心理健康成长

(一)上下联动“护心”

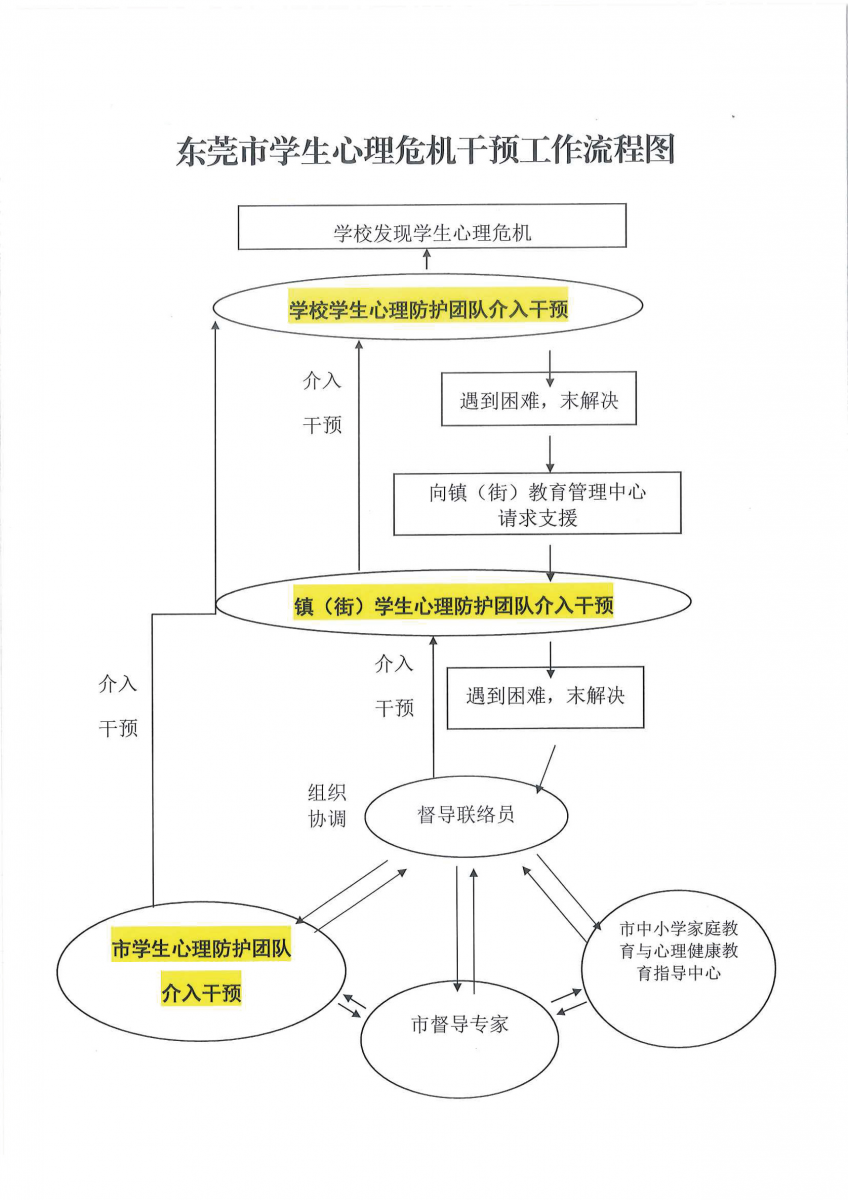

近年来,中小学心理健康教育工作遭遇前所未有的挑战,为保护学生身心健康成长,东莞教育局组建上下联动的“市、镇、校”三级学生心理防护团队,保护全市中小学生心理健康成长。目前,防护团队共有4703名成员,另配备高校督导专家3名,社工(督导联络员)13名,建构了从发现学生心理危机到讯速实施干预的闭环管理机制,如下图:

学校防护是一级防护,即学校发现学生心理危机倾向时,由学校防护团队第一时间介入干预。学校防护团队由各中小学主管副校长或中层行政担任队长,专(兼)职心理教师共同组成。其主要任务是对发现存在(或潜在)心理危机的学生快速实施干预或上报,并根据实际制订心理援助跟进计划;镇街防护是二级防护,即各镇街防护团队根据辖区内各中小学上报的学生心理危机情况马上响应,开展专题研讨并形成干预方案或实施紧急干预,其成员由辖区内中小学校专职心理教师组成,皆具有较强心理专业基础和背景,主要任务是定期开展对辖区学生可能出现的心理危机风险进行研判,对学校上报心理危机学生个案开展心理干预及支援;市级防护团队是三级防护,当接到上报危机个案时,由责任社工(督导联络员)召集市级成员若干名组成临时工作组,在督导专家的指导下到涉事地开展心理支援和指导介入工作。其主要任务是处理各种错综复杂的心理危机预警个案,制定心理干预方案并快速实施和介入,必要时联动卫健、妇联和团委等相关部门共同开展工作,保障学生身心安全。

(二)部门联动“防心”

2020年起,基于学生心理危机问题成因复杂,东莞开始实施多部门联动工作,探索构建学生心理健康服务体系建设,至今初步形成党委领导、政府负责、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的工作格局。具体有:一是完善了学生心理危机防范机制建设。教育联合宣传、政法等11部门先后印发了《东莞市关爱学生心理健康联动工作方案》、《关于构建“家校社”协同育人机制 全面加强中小学生心理健康工作的意见》和《东莞市防范学生心理危机工作指引》等通知,明确各部门职责与分工,初步形成“部门联动、齐抓共管”有效防范学生心理危机的工作机制。二是部门联动开展协同育人系列活动。近年来,教育携手各部门,开展丰富多彩的活动促进学生心理健康成长,如教育携手精神卫生中心分别对教师、家长和学生群体,开展“心理教师到医院跟岗培训”、“心理知识家长讲座”和“精神知识科普进校园”等系列活动,有效提高师生及家长的心理保健意识;教育携手法院、检察院和公安等7部门联合开展中小学法治宣传教育,有效提高学生法律素养和增强其法治观念;教育携手妇联、文化广电旅游体育局等四部门开展“莞邑少年儿童‘心中有祖国心中有他人’主题教育系列活动”,增强中小学生对党、对祖国、对人民、对社会主义的热爱,培养良好的思想品质;教育携手妇儿工委、妇联共同开展“中小学性别平等教育示范学校创建工作”,共同提升中小学校性别平等教育工作整体水平,促进中小学生性别观念科学正确发展,防范因性别认识偏差而带来的心理危机。

(三)家校联动“育心”

家庭是孩子的第一所学校,父母是孩子的第一任老师。为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的一系列重要论述,促进广大家长依法育儿、提高育儿水平、营造良好的家校协同育人氛围,近年来,东莞教育局实施多项家庭教育品质提升计划,促进家庭教育水平提升。一是携手广播电视台举办“好家长·大家谈”家庭教育系列主题教育活动。活动采用“1+3+1”模式,“1”是每月月初,结合分主题推出一个主视频,激发家长兴趣,引发家长讨论;“3”是当月的每个星期均通过3个环节(即:一次慧家长心语推文、一次东莞电台“空中学堂”、一个微视频),分不同对象、层次、角度对本月主题进行深化,持续组织家长学习、讨论和分享;最后“1”是每月月底,收集本月讨论中家长关注的焦点,由专家进行总结,得出正确的家庭教育方法,对活动成果进行宣传推广。目前,该项目已成为东莞市校家社协同育人的新平台新阵地及具有特色的教育活动。二是携手“南方+”新闻客户端(南方日报)举办高品质家庭教育与心理健康教育名家论坛。论坛设在中小学校园,学生家长现场参与,同步由“南方+”新闻客户端进行视频直播,内容包含家庭教育和心理健康教育主题,每期通过邀请全国知名家庭教育或心理健康教育专家、名教师和家长代表各一名,针对拟定主题展开讨论和交流,通过“坐而论道”的方式传播科学的育儿方法。活动得到社会热烈反响,被市政府指定为十大民生实事之一。三是携手妇联共建优秀家长学校。2021年起,市教育局携手市妇联制定《东莞市优秀家长学校验收方案》,在全市范围内全面开展优秀家长学校培育和验收工作,切实承担起发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用和加强家庭家教家风建设的共同政治责任。四是携手教育关工委,印发《关于“建设全国规范化家长学校实践活动实验区”工作方案》,开展“建设全国规范化家长学校实践活动实验区”工作,规范家长学校办学行为,健全家长学校管理机制,提高学校家庭教育指导服务水平,拓展学校家庭教育指导服务形式,推动形成政府主导、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的学校家庭教育工作格局。

(四)院校联动“助心”

为加快建设我国特色社会主义新时代学校心理服务体系的建构,推进家校社协同育人机制一体化建设,我们与高水平科研团队合作,协力培育学生健全人格和良好的个性心理品质。一是与中国科学院开展合作,助力中小学心理健康教育工作稳步向前。2021年,东莞市教育局与中国科学院心理研究所签订《战略合作协议书》,双方就“儿童青少年脑科学、心理健康及发展教育”等领域的研究和实践活动正式达成战略合作,共同贯彻落实国家社会心理健康服务体系建设总体目标,探索一条具有先进性、科学性、实用性和示范性的学生心理健康教育服务的高质量发展道路。合作内容包括:1.双方共同发起“阳光少年心启程行动”,全面提升学生心理健康与素质水平。面向心理健康重点关注学生开展专项筛查、干预、训练与监护等一系列闭环式护航行动。2.共同打造“科技育心新课堂行动”,以儿童发展心理学及教育学为指导,运用先进科学教具及教法,全面升级课堂学习质量与效能。3.共同开展“未来教师培养计划”,全面培养具有未来竞争力的专业能力人才梯队,推动基础教育领域心理健康教育工作科学发展。二是与广东医科大学共建心理健康教育共同体,实施“大中小”一体化心理健康服务体系建设。2023年起,与广东医科大学签订《“构建东莞市中小学心理健康教育共同体”的合作协议》,联合开展“中小学生心理问题预防与干预、校园心理危机防范”等领域的研究与实践,探索一条具有先进性、科学性、实用性和示范性的“大中小”学生心理健康教育服务一体化高质量发展之路。双方通过“联合培训”、“联合督导”和“大学生陪伴计划”等方式,为广东医科大学和全市中小学校构建“互助式”的心理健康教育服务体系。

(五)热线联动“解心”

2021年10月,东莞市“知音莞家心理关爱热线”(88881111)正式启用,24小时提供服务,全力打造“安全线、连心线、幸福线”三线合一的星级热线服务。同时,热线中心组建了1101人的市、镇两级危机处置应急响应队伍,由市、镇两级公安、卫健、教育、民政、人社、消防、团委、工会、妇联、残联等部门根据各自职责组成,形成了一个紧急联络机制,保证心理危机事件的快速响应和处置。初步形成以“知音莞家心理关爱热线”为抓手,构建一个全方位的社会心理健康服务网络体系,是家校社协同育人的重要体现。

三、初见成效

(一)构建一套协同育人机制

构建家校社协同育人,保护学生心理健康成长机制是一项系统工程,涉及到家庭、学校和社会三个层面的共同努力,经过近年来的实践,我们构建出一套:“上下联动‘护心’、部门联动‘防心’、家校联动‘育心’、院校联动‘助心’、热线联动‘解心’”的“教联体”协同育人机制。

(二)探究一种协同育人模式

引导全社会聚焦家校社协同育人机制,通过多样化、主题化、系列化联动方式和活动,搭建多样化、多层次学生心理服务平台,建立学生心理服务体系和学生心理健康服务网络,探究出一种“党委领导、政府负责、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持”的协同育人东莞模式。

(三)建成一批功能场所

学生心理健康服务体系科学、规范、有序发展,离不开各部门的积极投入。期间,教育率先行动,携手相关部门开始探索建设心理场所供护“心”之用,如南城街道教育联合精神文明办在图书馆旁开设400多平方米的“阳光成长工作室”,长安镇教育携手宣教文体局在图书馆五楼建成500多平米的“心育空间”,各中小学校至今已建成心理辅导室635间,实现中小学校全覆盖;其他部门也积极响应,先后有卫健在二级医院开设精神心理科门诊,妇联建成37间“舒心驿站”,市总工会增设13个心理咨询服务点,团市委建成23个莞香花青少年服务中心等,建成了一批心理健康服务场所。

(四)锤炼一支专业团队

学生心理健康服务专业队伍不断壮大,服务能力不断提升,将心理健康服务融入社会治理体系。教育、卫健、妇联、团委和工会等部门各自组织了心理健康服务团队,初步形成“校内+校外”的学生心理服务体系。一是组建了一支教育系统的心理教师队伍,提前实现教育部对心理教师的配备要求,全市心理教师超1000人以上;二是培育了一支过硬的精神科医生、心理治疗师和心理咨询师队伍:以市精神卫生中心、医院心理科为主,汇合社会机构心理咨询师,形成一股强有力的社会支持;三是组建了市、镇两级知音莞家关爱热线危机处置应急响应队伍,保障心理热线平安运行。

(五)开发一批共享资源

我市先后出版《中小学心理健康教育工作指导手册》、《家庭教育指导工作手册》和《家庭教育50个心理效应》等相关专著10多本;创作并录制《好家长.大家谈》家庭教育故事剧20多部;建成家庭教育课程超市、心理健康教育和家庭教育宣传微视频资源库,为协同育人工作奠定坚实基础。

(六)打造一批心育品牌学校

我市至今打造省级心理健康教育特色学校23所,市级心育特色校237所,近年来我市家校社协同育人经验在多个省级会议上作经验交流,先后吸引来自河南省郑州市郑东新区、深圳宝安区、佛山南海区和肇庆四会市等相关工作团队约500人次的参观学习。

通信信息:吕广健,电话:13412883516,邮箱:435858273@qq.com ,东莞市中小学教师发展中心(广东省东莞市南城街道绿色路43号),邮编:523083。