数字时代初中生虚拟偶像崇拜的现状与引导策略

张颖(江苏省盐城市盐都区教师发展中心,盐城224056)

摘要:在当代文化多元发展的背景下,初中生的偶像崇拜现象呈现出多样化的发展态势,虚拟偶像作为新兴的偶像形式,以其独特的魅力在初中生群体中迅速蔓延。本研究采用随机抽样的方法,选取江苏省盐城市盐都区1050名初中生作为研究对象,对其偶像崇拜情况进行统计分析,旨在了解初中生偶像崇拜的发展现状,聚焦虚拟偶像在初中生群体中的地位与影响,为探讨初中生偶像崇拜心理现象及引导策略提供心理学线索。

关键词:数字化;虚拟偶像;崇拜心理

一、引言

在数字化与多元文化飞速发展的背景下,虚拟偶像崇拜作为一种独特的文化现象,正逐渐在初中生群体中迅速蔓延。虚拟偶像是指通过虚拟或现实场景呈现的非真人形象,这些虚拟偶像凭借精美的形象设计、独特的才艺展示以及富有吸引力的人格设定,在青少年的精神世界中逐渐占据了一席之地。[1]初中阶段是个体心理发展的关键时期,在这个阶段他们逐步对自我认同、人际关系以及职业规划等方面有了更深入地探索。因此,探究初中生虚拟偶像崇拜心理的现状与生成逻辑,并据此制定并实施科学有效的教育引导策略,既有助于初中生树立正确的价值观,又对其身心健康发展具有重要的指导意义。

二、初中生虚拟偶像崇拜现状的多维度分析

(一)初中生偶像崇拜类型分布情况

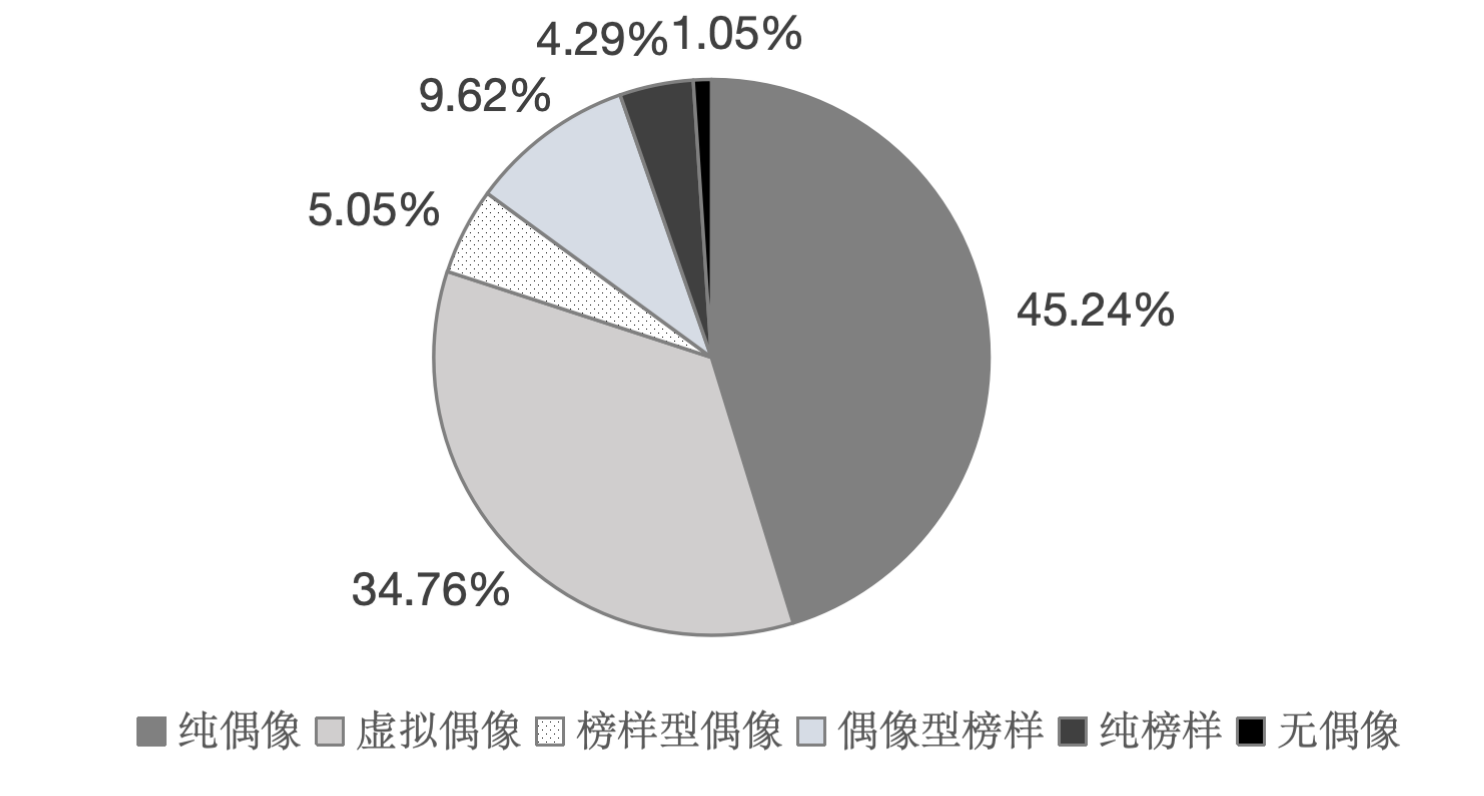

笔者随机选取江苏省盐城市盐都区1050名初中生为研究对象,对初中生偶像崇拜的类型总体情况进行问卷调查和访谈调研。经统计,剔除暂无偶像崇拜的学生,初中生偶像崇拜类型主要可划分为五类:虚拟偶像、纯偶像(涵盖影视歌明星、体育明星等)、榜样型偶像(来自各行各业的成功或杰出人士)、偶像型榜样(青少年身边具备特殊气质或影响力的普通人)以及纯榜样(如父母、教师等)。[2]从数据分布来看,纯偶像崇拜占比45.24%,选择的人数最多,这表明传统意义上的明星凭借在影视、音乐、体育等领域的出色表现,通过媒体的广泛传播,在初中生的偶像选择中仍占据重要地位。虚拟偶像占比34.76%,紧随其后,说明虚拟偶像在初中生群体中呈现强劲的发展势头。其余几类占比较低,反映出初中生在偶像选择上,对于现实生活中的榜样人物关注度相对有限(见图1)。

(二)初中生虚拟偶像人物的特征偏好

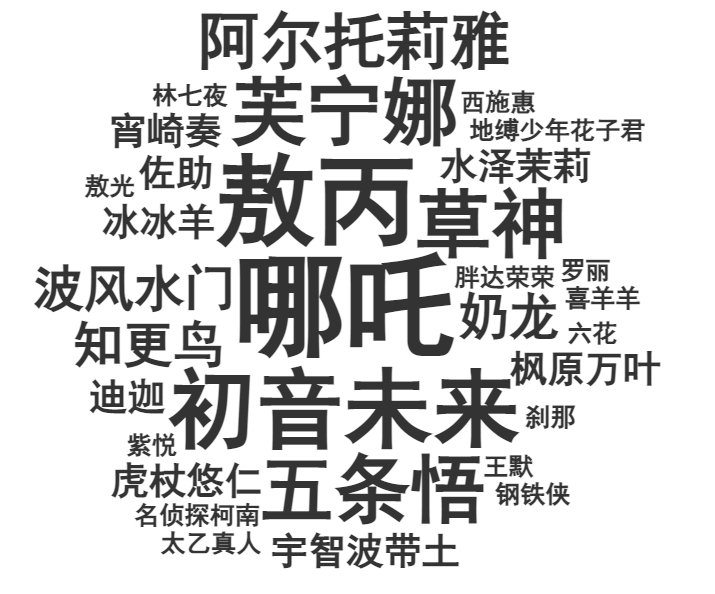

在虚拟偶像领域,我们发现,哪吒、敖丙、初音未来、草神纳西妲、芙宁娜、阿尔托莉雅、波风水门等虚拟偶像深受初中生群体的喜爱,这些虚拟偶像多为动漫人物、游戏角色、虚拟歌手(见图2)。在个性塑造方面,这些虚拟偶像多具备积极向上、勇敢坚定、富有正义感等特质,例如,因电影《哪吒之魔童闹海》火爆热映,哪吒、敖丙等形象从传统神话中走出来,他们以全新且更具个性的人物设定,吸引了大量青少年的关注;草神纳西妲、芙宁娜均来自热门游戏《原神》,在游戏剧情中,她们真诚善良、以智慧化解危机、勇于承担责任,亦收获了众多粉丝。再以波风水门为例,他凭借在经典动漫作品《火影忍者》中帅气的颜值、强大的实力以及对亲人的呵护,成为了众多初中生的偶像。这些虚拟偶像有的源自对多元文化的创作灵感,有的来自对神话传说的改编,有的则诞生于火爆的动漫游戏产业,其充分满足了初中生多样化的情感需求。

图2 初中生虚拟偶像词云图(部分)

此外,从外貌上看,虚拟偶像往往拥有精致的外形,他们或采用动漫风格中绚丽的设计,或偏向写实风格中细腻的刻画,极符合初中生的审美需求。同时,部分虚拟偶像展现出的强大才艺,如唱歌、舞蹈、战斗技能等,也是吸引初中生的关键因素,他们在虚拟世界满足了初中生在青春期这个阶段对理想我的探索与追求。

(三)初中生虚拟偶像崇拜的行为表现

在个体访谈调研中,我们发现,大部分学生能合理分配学业、生活与偶像崇拜所需的时间和精力,但仍有部分初中生在虚拟偶像崇拜中投入了大量的时间与精力。据调查,超过36%的受访学生每周至少花费3小时观看或打卡虚拟偶像相关视频和网络游戏。其中,亦有不少学生积极参与虚拟偶像相关的线上线下活动,线上如在社交媒体平台为偶像打榜、投票,参与话题讨论,线下则参加漫展、粉丝见面会等活动。在消费层面,学生购买虚拟偶像周边产品成为常见行为,如手办、海报、服装等,部分学生愿意为虚拟偶像的虚拟礼物、付费项目等进行消费,借此表达对偶像的支持与喜爱。

三、初中生虚拟偶像崇拜心理的生成逻辑

初中生虚拟偶像崇拜心理现象不仅是一种文化消费现象,更反映了一种社会心理现象,其形成受到数字技术发展、娱乐文化模式更迭以及个体心理驱动因素的多重影响,与此同时,亦反映出当代初中生文化认同观与心理需求的深层逻辑。

(一)技术形塑:数字技术赋能下虚拟偶像崇拜的多维架构

从技术形塑层面来看,数字技术的发展为虚拟偶像崇拜提供了关键的支撑架构。先进的建模、渲染技术塑造了虚拟偶像精美的外貌形象;动作捕捉技术使其拥有流畅的交互能力;人工智能技术仿佛赋予其真实的生命与情感。例如,虚拟偶像可以通过通过直播、短视频等形式与粉丝实时沟通,并根据粉丝的需求及时调整自己的行为模式,一定程度上拉近了彼此之间的心理距离。这些技术支撑都促使初中生对虚拟偶像产生了极大的认同感与亲近感,为崇拜心理的形成奠定了基础。

(二)文化更迭:娱乐文化变迁中偶像崇拜模式的转型逻辑

相较于传统的偶像参与模式,当下的娱乐文化更倾向于为学生群体打造体验式的偶像模式。第一,社交媒体软件的兴盛让初中生能够轻松获取虚拟偶像的全方位信息,例如他们可以通过点赞、评论等方式深度参与到虚拟偶像的话题讨论中,这种高效的即时性与互动体验使他们获得了参与感与满足感。第二,虚拟偶像承载的多元文化元素,如动漫风格的奇幻故事、流行音乐的时尚潮流等,契合了初中生追求新奇、独特与自我表达的文化风向。第三,虚拟偶像“永不塌房”特质也成为了其吸引初中生的重要因素。与传统真人偶像相比,虚拟偶像的形象与行为由数字技术控制,与此同时也就避免了个人行为失当引发的负面舆论。虚拟偶像的互动即时性、文化多元性以及形象恒定性,也进一步推动了初中生崇拜心理的形成。

(三)心理驱动:初中生心理发展特征下虚拟偶像崇拜的动力机制

初中生正处于青春期心理发展的关键阶段,其独特的心理特征为虚拟偶像崇拜提供了内在驱动力。第一,虚拟偶像满足了初中生对遥亲感需求。在现实学习生活中,初中生可能会因学业压力、家庭矛盾或社交困境等因素而感到孤独与无助,而在这一时期他们表现出强烈的遥亲感需求,即对远距离亲密关系的渴望。[3]虚拟偶像既与初中生的现实生活保持距离,又不会引起人际冲突,还能为其带来“无条件地陪伴”与情感慰藉,这些都充分满足了初中生对遥亲感的心理需求。第二,虚拟偶像契合了初中生对自我认同的渴望。埃里克森认为,青少年在青春期面临着“自我认同与角色混乱”危机,青少年需要通过同伴与家庭之外的人物确认自我,[4]虚拟偶像以其多元化的形象与行为模式,为初中生提供了丰富的自我投射空间,其激发初中生的自我认同感,并为其提供精神上的支持。第三,虚拟偶像迎合了初中生对完美理想我的向往。在现实生活中,初中生可能因学业压力、社交冲突等而产生自卑或焦虑情绪,而虚拟偶像的“完美形象”、“强大技能”、“励志故事”等能够为他们提供心理上的补偿。在追求虚拟偶像的过程中,初中生在虚拟世界中找到了一种理想化的自我状态,初中生通过在虚拟世界中与偶像建立了情感链接,找到一种理想化的自我形象。

四、初中生虚拟偶像崇拜心理的引导策略

基于上述分析,虚拟偶像崇拜现象是初中生在特定心理发展阶段与社会文化环境下的情感宣泄、自我探索与心理成长的途径,但初中生正处于身心和人格完善的关键时期,易出现非理性的盲目崇拜现象,因此,我们可以从以下几方面制定和实施引导策略。

首先,提升学生的数字技术素养至关重要。学校可开设专门的数字技术课程,让学生了解数字技术(建模、渲染技术、人工智能等)在虚拟偶像的创构中的理论与实践运用。例如,通过开展虚拟偶像人物制作实践项目,引导学生亲自参与到虚拟偶像的创建过程中,在体验技术细节制作的同时,潜移默化地培养他们对虚拟偶像的理性认知,使其能够更加科学客观地分析虚拟偶像崇拜行为,减少因盲目追捧而产生的不良影响。

其次,锚定虚拟偶像崇拜的心理学成因尤为关键。心理学家普遍认为,虚拟偶像崇拜现象的产生是因其满足了学生的心理需求,主要包括宣泄、投射、认同、补偿和归属这几方面。针对这些不同需求,应实施与之对应的教育措施,以实现对学生偶像崇拜行为的有效引导。以宣泄需求为例,教师和家长要为学生提供更多合法、健康、多样化的情绪宣泄渠道,如组织体育活动、艺术创作工坊等,让学生在现实生活中找到释放压力、宣泄情绪的出口,降低他们对虚拟偶像作为情绪宣泄唯一途径的依赖。再以认同需求为例,受访学生对虚拟偶像崇拜类型分为表层性欣赏与实质性欣赏两类,其中认同虚拟偶像的内在特质,会推动青少年去积极辨别虚拟偶像身上那些有利于个人成长的特征,从而把偶像所代表的精神内化为自我成长的动力。据此,学校可定期组织开展“我与偶像共成长”主题团体心理辅导活动,分别从虚拟偶像的审美、价值与角色认同角度,鼓励学生理解虚拟偶像展现的审美风格与形式,认同虚拟偶像身上所具备的积极心理品质,满足学生角色认同的同时激发自我成长的意识。

最后,建立良好亲子关系亦是坚实基础。心理学研究表明,青少年追星主要分为四种依恋类型,分别是安全式依恋型、沉湎式依恋型、回避式依恋型以及恐惧式依恋型,唯有安全式依恋型追星有利于人格独立和健康成长。[5]它得益于个体与父母稳定和良好的情感互动,即充分的即亲感满足。一方面,家长可主动与孩子沟通,以尊重、理解的态度倾听孩子对虚拟偶像的喜爱和想法,避免一味地批评和指责,寻找与孩子的共同话题和兴趣点,增进亲子之间的情感连接。同时,家长也要为孩子营造一个和谐、稳定的家庭环境,满足孩子在情感、安全和尊重等方面的心理需求,使孩子在家庭中获得足够的归属感和幸福感,从而降低他们对虚拟偶像情感寄托的过度需求。

总之,通过提升学生的数字技术素养、深入理解虚拟偶像崇拜的心理学成因以及建立良好的亲子关系等多维度的综合引导策略,能够帮助初中生充分挖掘虚拟偶像在丰富精神世界、激发兴趣爱好等方面的积极作用,有效规避过度沉迷、价值观偏差等潜在负面影响,促使他们在身心层面都能获得全方位的成长。

参考文献:

1.喻国明,耿晓梦.试论人工智能时代虚拟偶像技术赋能与拟像解构[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2020(1):23-30.

2.岳晓东.追星与粉丝:揭秘偶像崇拜中的心理效应[M].机械工业出版社,2012:82.

3.岳晓东.追星与粉丝:揭秘偶像崇拜中的心理效应[M].机械工业出版社,2012:19.

4.邢玉俊.青少年偶像崇拜的心理学与社会学分析[J].中国德育,2020:41.

5.岳晓东.追星与粉丝:揭秘偶像崇拜中的心理效应[M].机械工业出版社,2012:94.

6.课题情况:本人主持的《初中生自我意识的培养路径及策略研究》本立项为盐城市教育科学“十三五”规划2020年度重点课题,已结题。

7.获奖情况:2023年 盐都区学科带头人;2023年 盐城市初中心理健康教育基本功一等奖;2023年 盐城市心语时光设计一等奖;2023年 盐都区心理健康校本教材一等奖;2022年 江苏省少先队心理健康专业人才库成员; 2021年 盐城市教育系统先进志愿者;2021年江苏省第十五届“蓝天杯”教学设计一等奖;2020年 盐城市初中心理健康优质课一等奖

8.通讯地址:江苏省盐城市盐都区香城世家27号楼306室;

9.邮编:224000

10.联系人电话:18751455220

11.邮箱:243943678@qq.com。