活用心理档案,守护学生成长

陕西省汉中市西乡县第一中学 王琦

摘要:本文立足于学校心理健康教育的实践,结合学校工作中普通心理档案、特殊学生心理档案、心理动态跟踪档案的具体应用实例,分析如何建立心理档案,怎样有效地推进心理健康教育工作,旨在为心理教师提供参考和启示,进而推动学校心理健康教育的深入发展。

关键词:心理档案;学生成长;教育实践

近年来,因中小学生心理问题引发的严重事件频繁见诸报端,引起了社会各界的广泛关注与担忧。如何有效地开展心理健康教育,已成为教育领域迫切需要解决的重要课题。众多学校开始重视心理健康教育,通过开展丰富多彩的相关活动、普及心理健康知识等举措,积极推动心理健康工作。然而,如何运用心理档案对学生进行个性化指导和跟踪服务,仍然是一个亟待解决的重要问题。

本文立足于学校心理健康教育的实践,结合学校心理档案的具体应用实例,深入分析如何借助心理档案更有效地推进心理健康教育工作,旨在为心理教师提供参考和启示,以促进学校心理健康教育的进一步发展。

(一)普通心理档案

此类心理档案主要针对全体在校学生,遵循“一人一档”的原则,并实施动态监测,每学期都要开展填写与完善工作。笔者在贵阳一中袁章奎老师设计的心理档案基础上,进行了修订与优化,力求让“心理档案”真正“活”起来、用起来。

首先,档案封面需增添两组年级、班级和学号信息。第一组信息记录学生入校时的班级情况,第二组则主要针对学生选课后重新分班的班级信息。封面不涉及学生姓名等隐私内容,仅保留班级和学号,以便于档案的收发与登记。

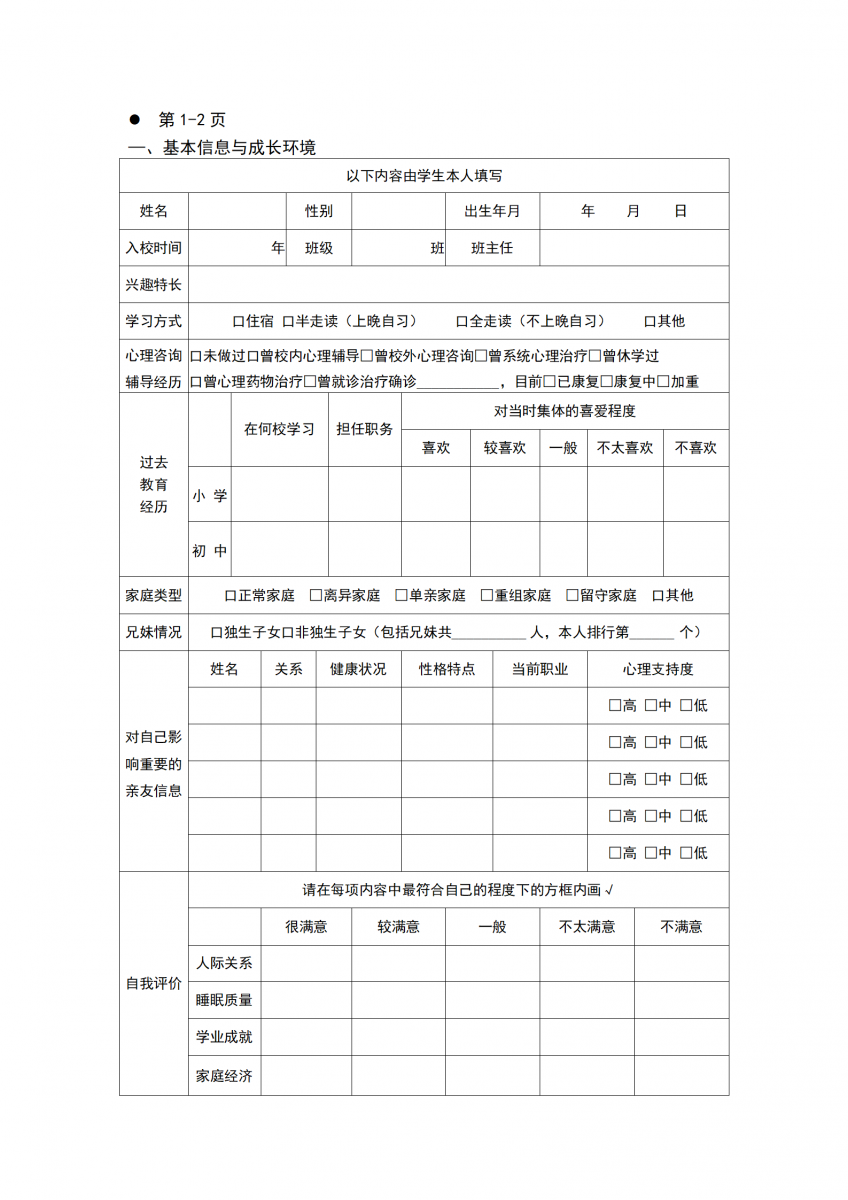

档案第一部分由学生自主填写,包括年龄、性别、出生年月、教育经历、家庭成员等基本人口学信息。同时,学生需对家庭成员提供的心理支持程度进行评价,并对个人在人际交往、睡眠质量、学业表现等方面进行自我评估。此外,学生需描述当前的困惑与烦恼,并独立记录在成长过程中对其产生重大影响的三个事件(无论其性质是积极还是消极),且在记录过程中不得有任何暗示。这部分自我评价内容具有重要价值,能够有效弥补测评中可能出现的“好被试效应”偏差。在以往的测评中,部分学生因多次参与问卷,对出题意图有所了解,可能不再根据真实感受作答。而自我评价则促使学生真实地表达内心想法。例如,有些学生测评结果看似正常,但在自评中提及“自杀、自残、厌世”等经历,这类学生无疑应成为重点关注对象。

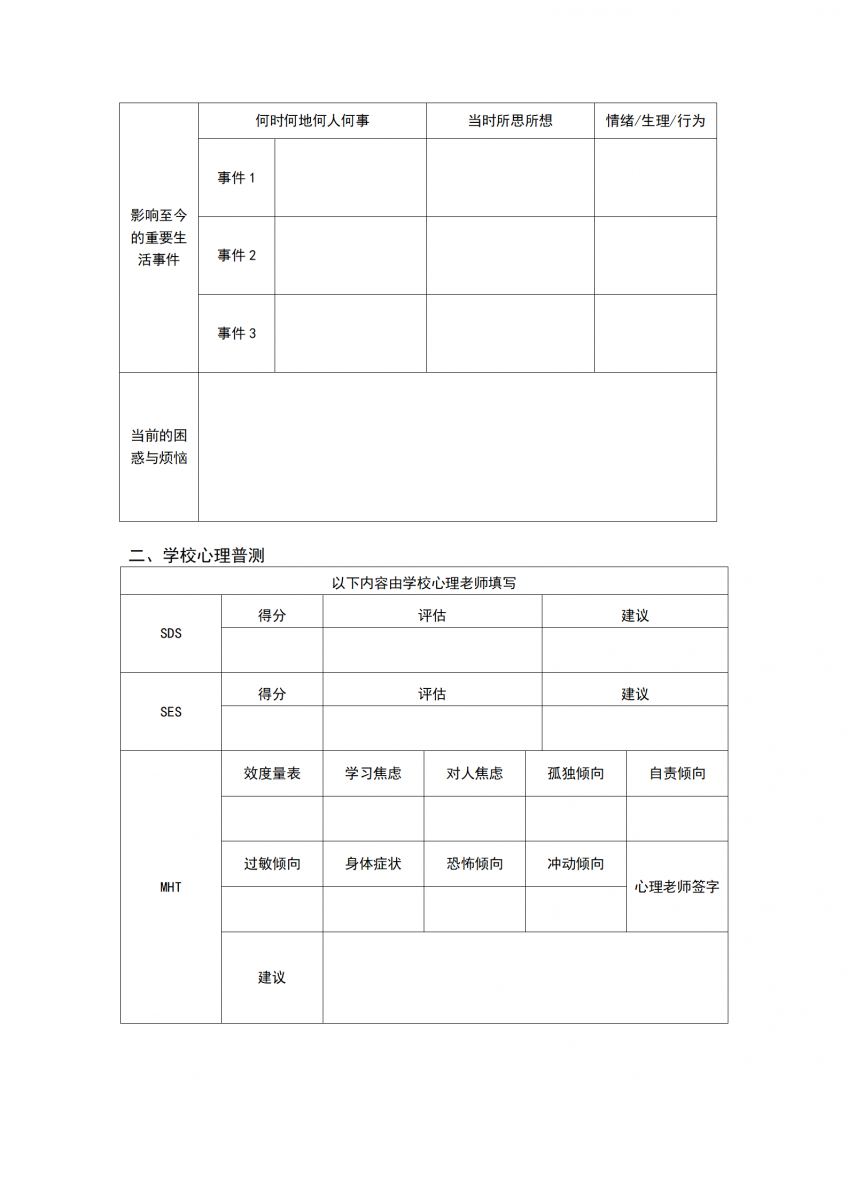

档案的第二部分由学校心理老师根据新生入学首次测评结果填写,并进行简要评估。为减轻心理老师的填写负担,在发放档案前,需明确本次新生测评所使用的问卷及需要统计的结果分类,以便填写。

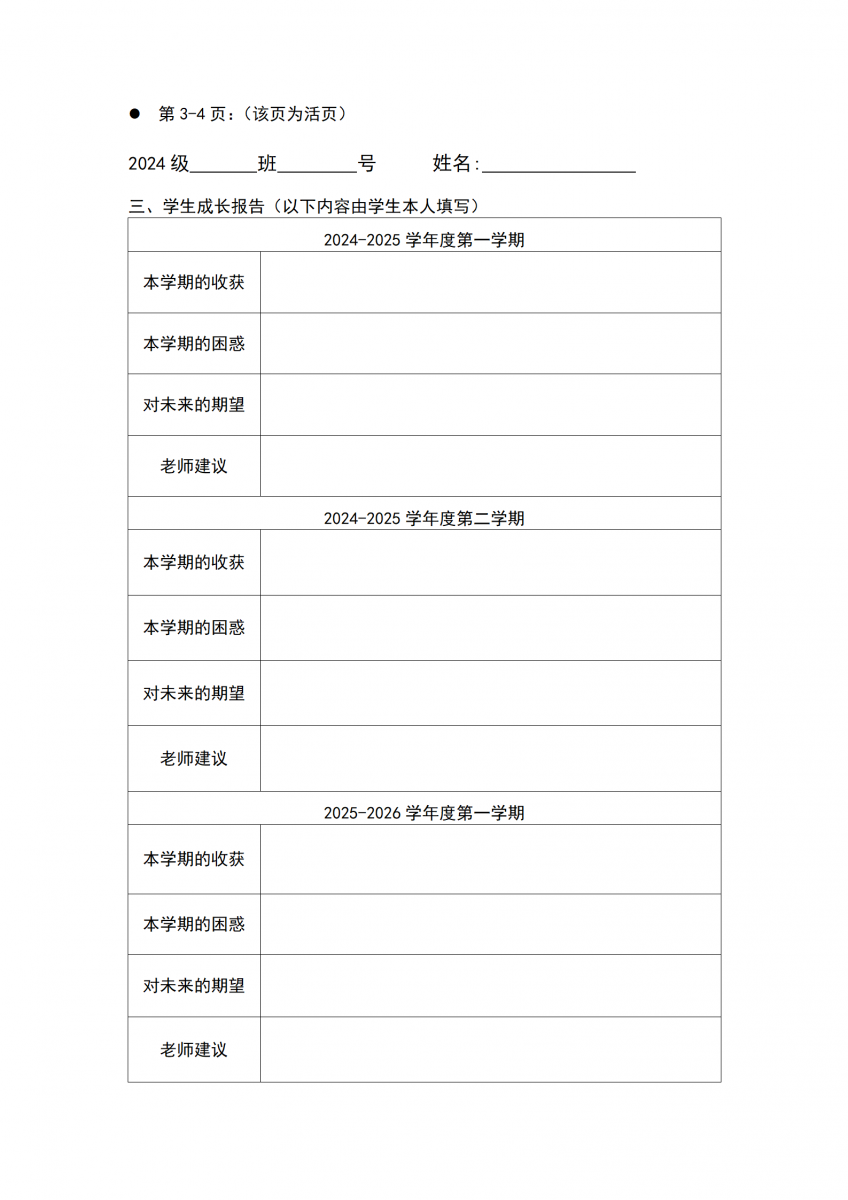

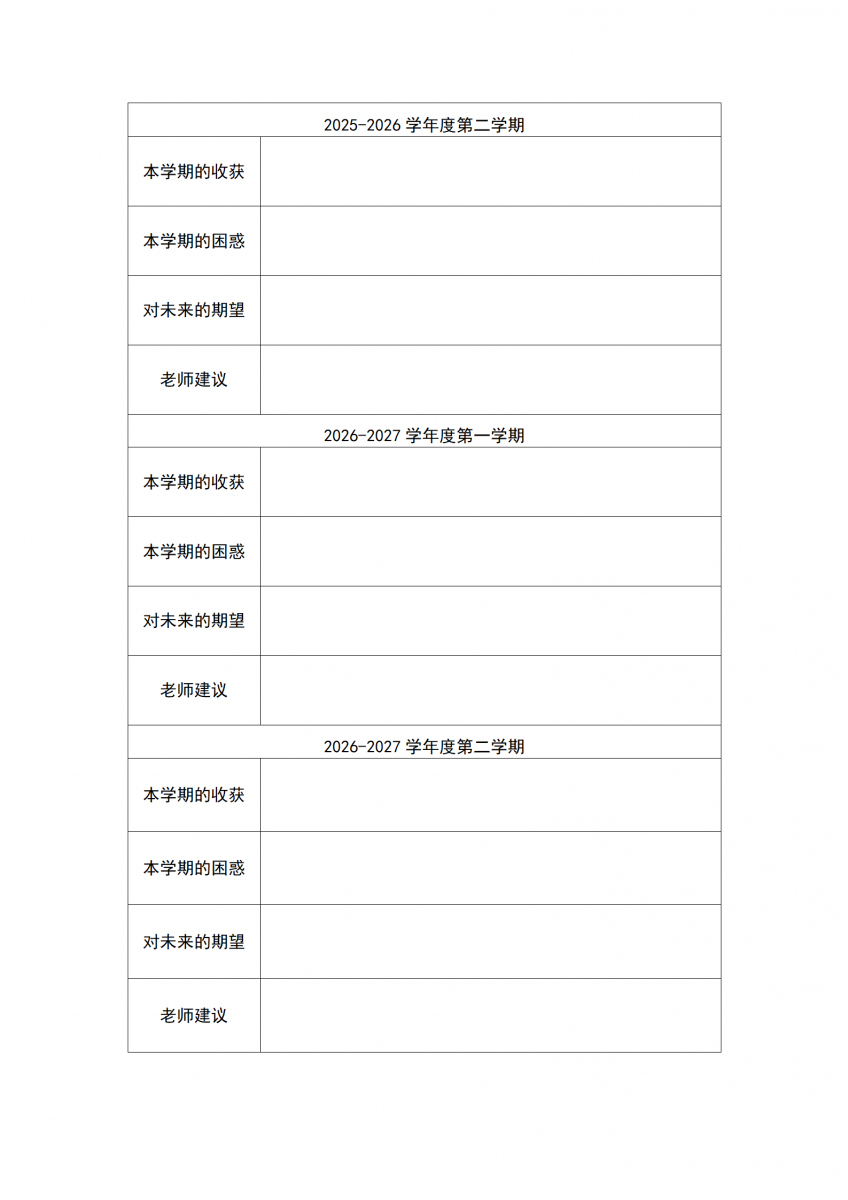

档案的第三部分为独立的活页,由学生自行填写。每学期末发放给学生,要求其记录本学期的收获、困惑以及对未来的期望。回收后,由班主任或代课老师撰写“教师建议”,给予学生肯定、鼓励及指导。

档案的第四部分为空白页,由心理老师负责填写,用于记录每次学校组织心理测评后学生的测评结果。这两部分设计通过学生每学期的自我回顾及心理教师的测评分析,能够实现对学生的动态观察与追踪,从而深入了解和掌握学生心理的变化,为及时发现并解决学生心理问题提供可靠依据。

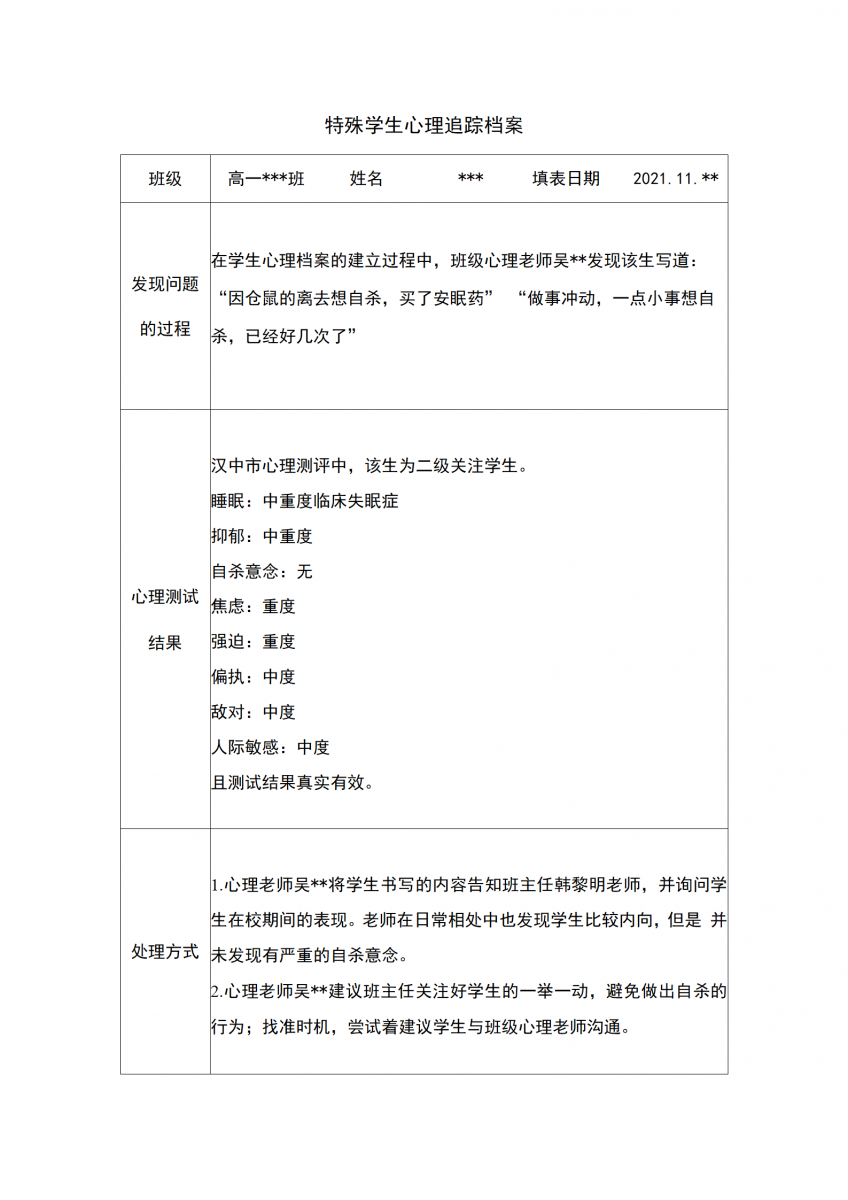

(二)特殊学生心理档案

此类心理档案用于记录学生在认知、情感、意志、行为等方面所表现出的异常状态,由心理教师或班主任负责填写。涵盖“心理测试结果”“问题发现过程与表现”以及“处理措施”三个主要部分,其主要功能在于对心理异常学生进行初步筛选。

“心理测试结果”详细记录了学生在心理评估中的异常分数及其对应的心理维度表现,这些数据能够直观地反映出学生在某些心理层面可能存在的隐患。例如,某学生在高一入学时的心理健康诊断测验(MHT)中得分较高,且测谎量表显示结果在正常范围内,表明测试结果真实可信,此时应详细记录其在各个分项上的得分以及对应维度高分的解释。

“问题发现的过程与表现”详细记录了学生在日常学习和生活中所展现的异常心理行为。例如,情绪波动剧烈且难以自我调节,或在社交场合过度回避、不愿与人沟通等现象,这些细节均能为精确评估学生心理状态提供重要参考。相关信息的收集途径多样,包括日常观察、与学生对话、与家长沟通等。记录时应力求详尽、具体,涵盖时间、地点、事件经过以及学生的具体反应等要素。例如,在填写普通心理档案的过程中,心理教师发现某学生提及“因仓鼠的离去想要自杀,还偷偷买了安眠药”“做事冲动,一点小事想自杀,已经好几次了”,这些均属于潜在的危机信号,必须予以记录。

“处理方式”记录对学生的心理问题所采取的处理措施和干预方法。这些措施包括心理咨询、心理辅导、行为矫正、家庭干预以及药物治疗等。例如,在上述情况中,考虑到学生为高一新生,班主任对其个人过往经历及性格特征尚不熟悉,且学生存在自杀风险,心理教师应将相关书面材料通报给班主任,并征询班主任关于学生在校表现的信息。同时,要求班主任密切观察学生的行为,适时与学生进行深入交流。

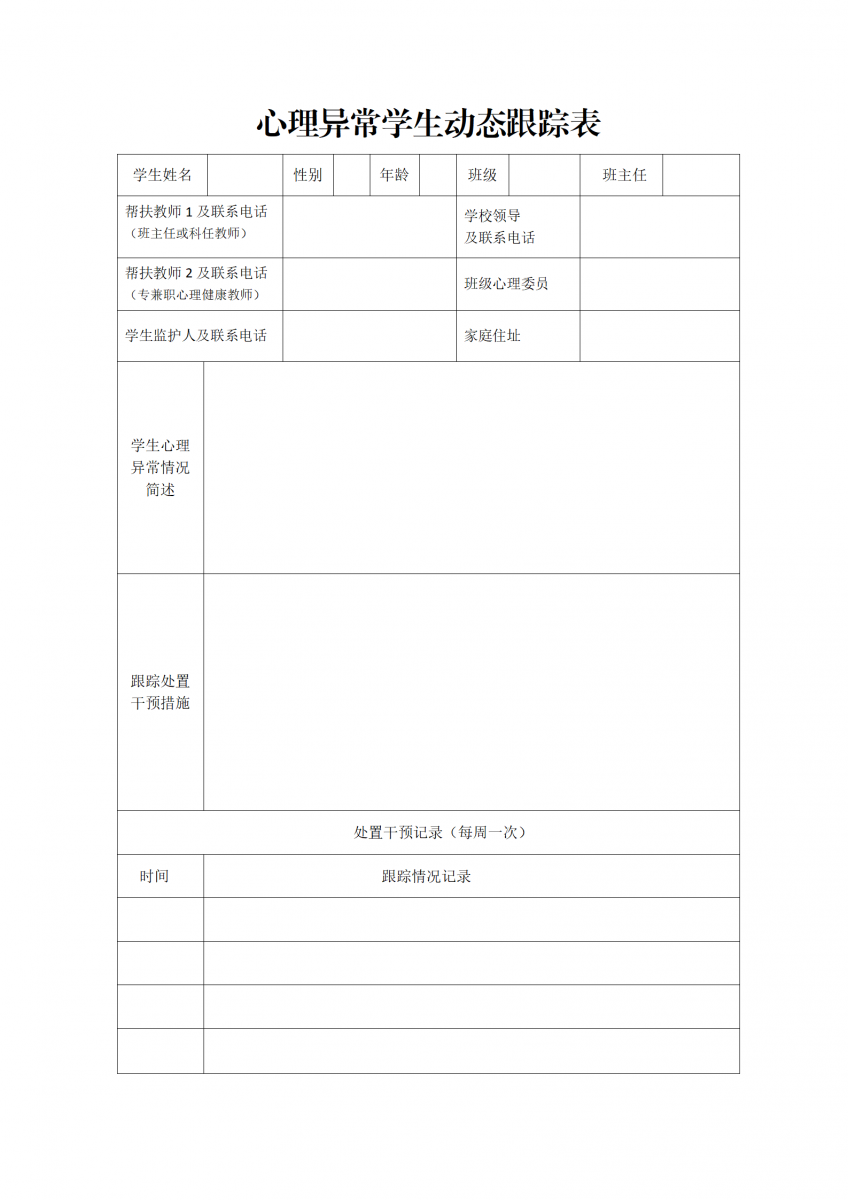

(三)心理动态跟踪档案

该类档案主要应用于学校对心理状况异常学生实施的个性化辅导。档案的填写工作应由负责辅导的教师亲自完成,并且每周至少进行一次更新。

在记录学生的基本人口学信息的同时,教师需概述学生心理状况的异常表现。这包括学生是否已被诊断出心理疾病并正在接受治疗、曾经确诊但目前治疗情况如何,或是尚未接受专业诊断,但在日常生活中表现出显著的心理行为异常。随后,教师应制定“跟踪处置干预措施”,即具体如何对学生进行心理辅导和长期跟踪。辅导教师主要通过观察、交流和家访等方法来掌握学生的日常行为表现,并可根据学生的人格特征制定相应的个性化辅导方案。例如,某学生虽被诊断患有抑郁症三年,平日里性格内向,不喜与人交流,却乐于为班级默默奉献。因此,在班级事务中,教师安排该生负责记录每次班会的内容,而该生每次均能圆满完成任务。班主任及时给予肯定和鼓励,帮助其发现自身的价值。

心理帮扶并非一次性的事件,而是一项需要长期跟进的工作。教师必须持续关注学生心理状态的变化,例如情绪状态是否有所改善(如焦虑、抑郁情绪是否减轻)、行为是否展现出积极的转变(如是否更主动地参与社交活动、学习成绩是否有所提高等)。若辅导效果不尽如人意,教师需重新评估原因,并据此调整辅导策略,再次实施辅导,直至达到预期目标。

(四)心理档案的作用

1.提供详尽的学生资料,促进教师精确掌握学生状况。

学生心理档案汇集了学生的心理测评结果、家庭成员、学习经历等多维度信息。这些翔实的数据使心理教师及班主任能够全面掌握学生的心理状况及成长背景,为开展个性化心理辅导提供了坚实的基础。例如,传统学校记录学生信息通常仅限于父母的姓名、联系方式或职业等基本信息,而心理档案通过家庭心理支持度的评估,揭示了父母对学生心理支持的强度,进而对学生的家庭环境进行评估。

2.助力于早期问题的发现,促进教师及时进行干预和解决。

通过定期记录和更新学生的心理档案,教师能够及时发现学生心理状态的波动。诸多学生的心理问题呈现低龄化趋势,然而在小学和初中阶段,这些问题往往未获得应有的关注。待到高中阶段问题显现时,往往已错失最佳干预时机。因此,在高一新生入学之初即建立心理档案,有助于教师迅速识别潜在的心理风险,及时进行干预,防止问题恶化。例如,在填写常规心理档案时,许多学生会提及那些深刻影响其成长的消极生活事件,这些事件可能是他们心理障碍的潜在诱因。通过心理档案表达出来后,教师能够制定出更具针对性的辅导方案,协助学生解决心理难题。

3.展现个人成长历程,促进学生自我认知和心理成熟。

心理档案的建立并不仅限于记录学生目前的心理状况,其意义更为深远且全面。教师通过综合运用多种档案资料,进行深入细致的对比分析,能够清晰地追踪和掌握学生在校期间的心理变化轨迹。这种动态的观察与分析,不仅有助于教师深入了解学生的内心世界,还能为学生的个人成长和发展提供持续且有针对性地支持与引导。这种教育实践方式,不仅能够有效帮助学生识别和克服潜在的心理障碍,促进其心理健康,还能全面提升学生的综合素质,确保他们在学业、情感、社交等各个方面都能得到均衡发展,从而真正实现教育的个性化目标,让每个学生都能在适合自己的环境中茁壮成长。

4.凸显群体性议题,促进教育适应学生心理需求。

通过分析心理档案中关于学生学习压力、情绪管理等方面的记录,学校能够掌握不同年级、班级学生在学习心理上的差异,进而有针对性地开展心理健康教育活动。例如,在心理档案的“当前的困惑和烦恼”部分,众多学生表达了进入高一后学业负担加重、作业量增加、对教师教学方式的不适应以及对能否顺利考入大学的过度担忧。基于这些发现,学校应将教育重点放在通过个体辅导、团体辅导、专题讲座等多种方式,帮助学生迅速适应高中生活,调整心态,减轻压力上,并加强学习方法指导,帮助学生提高学习效率。

(五)需要注意的问题

1.维护学生隐私是构建和运用心理档案的关键基础。

心理档案中包含大量敏感的个人信息,一旦信息泄露,可能会给学生带来无法预测的伤害。因此,在完成档案填写后,心理教师必须严格保管学生的心理档案,禁止任何未经许可的人员擅自查阅这些档案。同时,在与班主任或年级组讨论学生问题时,应使用化名代替学生的真实姓名,以最大限度地减少隐私泄露的风险,确保学生个人隐私的安全。

2.只有持续进行动态更新,才能保持档案的时效性。

学生的心理状态是持续变化的,如果心理档案未能及时更新,所记录的信息就会滞后,无法准确反映学生当前的心理状态。这可能导致基于档案制定的心理辅导方案缺乏针对性,无法有效解决学生的实际问题。因此,按照档案的设计,每学期末需组织学生进行本学期的回顾与评价。教师填写的心理追踪档案,也应每月更新学生状态,并重新审视和制定相应的辅导计划。

通讯地址:陕西省汉中市西乡县第一中学心理中心

邮编:723500

联系人电话:王琦 18591615617

邮箱:84627617@qq.com