基于生成式人工智能的体验式教学在心育课中的探索与应用

林梓晴(广州市天河区汇景实验学校,广州510641)徐一凯(香港理工大学应用社会科学系,香港999077)

摘要:随着教育数字化进程的不断推进,教育部发布了《教师数字素养》标准,其中“数字化应用”维度明确要求教师应具备应用数字技术开展心理健康教育,促进学生心理发展的能力。传统体验式教学心育课虽然强调以学生为中心,但仍在教学情境创设、学生自主探究、评价方式标准化等方面上仍存在困境与难点。生成式人工智能(GAI)凭借其在教学情境创设、学生思维盲区突破、课堂评价标准化中的独特优势和应用潜力,为传统体验式教学心育课提供了新的解决思路。本文结合《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》这一生成式人工智能融合创新课例,探讨基于GAI的体验式教学在心育课中的应用,为心理健康教育的数字化转型提供参考。

关键词:教育数字化;生成式人工智能;体验式教学;心理健康教育

一、引言

随着大数据、物联网、人工智能等技术的飞速发展,数字化已经深刻影响了我们的生活方式、工作模式及各行各业的运营模式。世界各国纷纷将经济、政治、教育等领域的数字转型纳入政府的重要议程。在教育领域,各国和组织也相继出台政策文件,将教育数字化转型纳入到国家数字化战略的重要组成部分[1]。 目前,国际教育数字化转型的关注重点包括“基础设施建设”、“数字教育资源”、“教育教学创新”以及“数字素养提升”[2]。

在中国,党的二十大首次将教育数字化写进党代会报告,明确提出要“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”。为了推进这一战略,中华人民共和国教育部于2022年发布了《教师数字素养》标准,对教师的数字素养提升提出了明确要求。该标准将教师数字素养定义为:“教师适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源,发现、分析和解决教育教学问题,优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任”,并将教师数字素养框架分为5个一级维度、13个二级维度、33个三级维度。 “数字化应用”作为一级维度之一,涵盖了“数字化协同育人”,强调教师应用数字技术资源促进学校家庭社会协同育人的能力 ;其中“利用数字技术资源开展心理健康教育”便要求教师能应用数字技术资源辅助开展多种形式的心理健康教育活动,从而支持学生的心理发展。

随着新课程改革的持续深入推进,心理健康教育课堂逐渐向“以学生为中心”的教学模式转向。体验式教学将学生置身于教学情境中,通过认知、体验和感悟的方式,帮助学生获得新的知识、技能和态度[3], 它作为一种强调学生学习主体性、满足学生学习特点与需求的教学方式,是对传统以理论、知识灌输为主,具有较弱的自主性和互动性的心理教育课程的发展补充,在心理健康教育课程的教学模式优化中备受重视[4]。在此背景下,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GAI)作为一种基于人类常用的符号表征系统进行模式识别和内容生成的核心数字化技术[5],能够在教育教学的各个环节成为教师的得力助手[6],而它强大的数据分析和内容创造能力也具有着巨大的应用潜力,已受到国内外教育领域专家的广泛关注与研究[7]。

本文将结合《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》这一生成式人工智能融合创新课例,对生成式人工智能在中学体验式教学心育课中的应用进行探索讨论,希望能为心理健康教育的数字化转型提供有益的参考和借鉴。

二、基于体验式教学理念的心育课存在的困境与难点

(一)心育课真实情境创设的难点

在采用体验式教学理念的传统心育课当中,教师往往会在情境创设的环节下功夫,因为体验式教学重视“亲历性”,学生运用自我的感情和认知来参与教学活动,从而主动地建构知识体系[8]。一个好的教学情境,应该贴近学生的真实生活,符合学生的认知发展水平,同时能够击中学生的“痛点”。优秀的教学情境能够让学生在课堂中产生更加深刻的情感体验,利于学生进行自我觉察和转变,从而真正地使学生在教学内容中构建知识。

然而在中学心育课的情境设计中,心理教师往往容易陷入一些误区——如教学目标不明确所导致的情境设计泛化;情境的价值取向单一或具有指向性;情境的构建脱离学生学情和认知[9]。同时,传统的情境设计中心理教师还面临着一个困境,即教学情境是否要在现实生活中就地取材。大部分一线教师会通过学生心理咨询寻找创设课堂教学情境灵感,因为在咨询当中教师可以充分地了解学生普遍的心理困扰。这种方式虽然行之有效,但是却潜藏着暴露学生个人隐私的风险。

(二)学生最近发展区突破仍依赖接受学习

体验式教学十分重视学生在课堂中的主体性,最理想的状态下,教师仅仅作为整个教学中的帮助者而存在,而非教授者。体验式教学打破了传统课堂中师生之间的“授-受”关系,走向平等的“我-你”关系。在体验式教学的心育课堂中,教师的工作重点在于提供一切有利于学生学习的帮助与引导,凸显学生的主体作用[8]。一线教师偏好将学生分为4-6人的小组,在教学过程中设计符合学生认知发展特点的情境、提问、合作任务等,让学生在课堂的教学情境中实践并转化认知,逐步抵达最近发展区。

然而在一线的教学中我们发现学生即使观察并亲历了情境,合作思考讨论得出的结果仍然是存在思维盲区的。因此在小组讨论后的环节,教师基本上都会对展示的学生作品进行点评和总结,以讲授的方式把学生未能自主掌握的部分进行补充。在传统的心育课里,教师创设的学习活动似乎只能尽可能地让学生接近最近发展区,而在最关键的一步还是以教师的传授为主导,学生又回到了被动接受的学习方式当中。

(三)心育课中表现性评价的实践困境

学生评价对于一线教师的课程教学起着关键的导向作用,基于体验式教学的中学心育课以学生活动作为课堂内容的主要载体,重体验、轻知识,使得课堂评价很难以标准化、量化的方式开展。教育部颁发《义务教育课程方案(2022版)》,其中“改进教育评价”中提到要关注典型行为表现,推进表现性评价。表现性评价是教师在模拟的真实情境中,围绕评价目标,使用一定标准对学生在完成具体的表现性任务的过程中的表现或完成的结果所做出的一种评价。在情境中观察学生解决问题的表现,可以更加直观地判断学生对知识的理解与掌握程度。

这种评价方式在近几年不断发展,心育课中教师常用的表现性评价有“角色扮演”、“教育戏剧”等。但目前心育课的表现性评价仍存在几点问题:第一是评价过程难以标准化,在角色扮演任务中,教师难以确保每位学生的表现符合角色在真实生活中的反应。第二是评价结果的有效性不高,参与的学生不同,演绎效果可能存在较大差异,导致评价结果具有偏差。

三、生成式人工智能在中学心育课中的应用

(一)创设真实情境,生成多元化课堂素材

生成式人工智能技术基于强大的数据模型与庞大的算力,可以在指令中不断被训练和迭代,具有优秀的数据个性化分析能力和内容生成能力。目前国内的众多生成式人工智能大语言模型都十分成熟,使用方式也非常简易,仅需要通过与生成式人工智能“对话”的方式,便可以多次迭代获取想要生成的文本、图片甚至是视频。因此生成式人工智能技术能够很好地助力一线心理教师破解心育课情境创设目前存在的困境和难点。

第一,生成式人工智能技术创设的情境具有精准性,教师可以要求生成式人工智能紧密地围绕教学目标、学生学情展开定制化的创设,并通过不断迭代指令来训练生成式人工智能,使其通过深度学习来优化生成的内容。

第二,生成式人工智能技术避免了传统心理课运用学生咨询的素材创设情境可能带来的伤害性,保护了学生的个人隐私,其创设的情境是脱离在咨询内容之外的,贴合学生真实生活的情境。

第三,生成式人工高智能技术不仅可以助力心育课情境的创设,在课堂文本素材、图片素材上也可以通过对话词来创编,大大减少教师备课工作量,提高备课效率,同时技术使用方式通俗简易,学习成本低,教师可以迅速上手。

在应用课例《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》的七年级心育课中,教师充分运用生成式人工智能软件“讯飞星火”创设了贯穿了全课堂的教学情境,同时还生成了情境角色“小妍”的朋友圈(文案+图片)、日记本内容等多元的课堂素材。为直观地呈现应用的过程,以下将简要展示小妍的朋友圈、日记内容是如何通过与生成式人工智(讯飞星火认知大模型)能对话生成的。

1、小妍朋友圈情境素材的生成过程

教师输入文本:你现在是一个初中女生,你受到了长期的校园欺凌,非常绝望,在这个时候你发了一条朋友圈,里面提到黑羊效应。请你模拟这条朋友圈,字数不超过50字。

讯飞星火生成:为什么总欺负我?我只是一只无辜的黑羊,被屠夫追逐,而白羊们却旁观。绝望至极。

教师输入文本:再生成一张朋友圈配图,要暗黑,有心理危机。

讯飞星火生成:

图 1 朋友圈配图示例

2、小妍的日记生成的过程

教师输入文本:你是一位饱受欺凌的初中女生,性格懦弱胆小。请生成三段日记,记录的是你在一周内三次被同学欺凌的事件,以及你内心的感受。三则事件分别为:被同学用难听的言语辱骂,同学们窃窃私语;下楼梯的时候被推了一下并摔伤了手,身边很多人但没人来帮忙,自己的桌面的书和学习用具被洒落一地,没有人告诉自己是谁做的。

讯飞星火生成(篇幅有限仅展示其中一篇):

日记二:XX年X月X日 星期三 晴

今天下楼梯的时候,我感到有人从后面推了我一下。我失去平衡,摔倒在地,手擦伤得好厉害。四周的同学都在看,但没有人上前帮忙。他们有的窃窃私语,有的甚至笑出声来。我忍着疼痛,自己爬起来,眼泪终于止不住流了下来。我的手好疼,但心里的伤更疼。我好希望有人能伸出手,但大家都选择了旁观。回到教室,我看着红肿的手,感到一种深深的孤独和无助。

(二)学生通过人机对话主动突破思维盲区

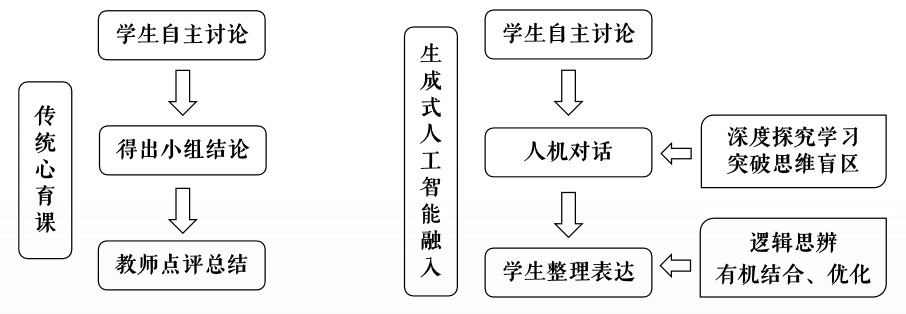

传统的心育课中,教师会设置小组合作探究任务,让学生主动构建知识,但学生受限于认知发展水平、生活经验水平等因素,其学习得出的结论常存在思维盲区,跨越思维盲区依赖于教师的点评与教授。但生成式人工智能的技术出现,为学生主动抵达最近发展区提供了可能性。

生成式人工智能拥有海量的、权威的数据模型,还能够深度地与我们互动,给出专业的、多角度的回复。教师可以充分地运用这一技术优势,把生成式人工智能转换为学生自主学习和优化知识建构的“工具”。在学生自主小组探究得出初步的方案或结论后,基于探究的问题,与生成式人工智能进行多轮人机对话,并批判性地整合,优化学生最初的方案。这个过程可以多次迭代,直到小组得到了满意的最终结论,让学生通过自己的力量突破思维盲区。

在这种创新的学习方式中,教师真正意义上成为了协助者,学生从传统教学中的被动教授转换到主动突破,从简单归纳教师给出的知识到思辨性地迭代优化小组的成果。

图 2 传统心育课与生成式人工智能技赋能心育课小组探究模式对比

在《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》这一课例当中,我们在七年级15个班级运用了以上两种课堂模式进行了对比。在小组合作探究“作为校园霸凌的旁观者,我能做些什么?”的课题当中,以传统模式开展学习的班级,学生主要从“制止霸凌者”、“安慰、协助受害者”以及“告诉班主任”三个方向制定了方案,很少能够突破这三个视角。

然而在以生成式人工智能(讯飞星火、文心一言网页版)赋能的模式开展探究的班级,学生在讨论出基本观点后,能够与其进行人机对话,再根据讯飞星火和文心一言给出的回应,对初始的方案进行优化。在最终的方案中,学生能够完善“制止霸凌者”的条件和方式,例如“在确保自身安全的情况下进行制止”、“记录霸凌者施暴的证据”;同时还考虑到了预防霸凌的手段,如“在班级做好宣传教育,如海报、演讲等方式”、“教育受欺负的学生学会自我保护”等。学生们也表示,通过这种对话式、自主学习的课堂,能够让他们产生更高的学习热情,同时也非常有成就感。

(三)生成式人工智能体助推表现性评价

生成式人工智能不仅拥有对话、问答的功能,而且还能够生成具有底层逻辑和针对性功能的“智能体”。这种“智能体”就像是一个真正具有思想的“人”一样,能够与我们进行相关话题的互动,但所有的互动基于创设者编写的规则和目标。无论它外在的表现形式如何变化,它遵守的规则和逻辑不变,因此“智能体”可以被视作是标准化的。

教师在心育课的表现性评价当中,可以创设这样的“智能体”来协助我们开展评价任务。我们可以让“智能体”担任情境中的某一个角色,让其与学生互动,设置“智能体”的内在逻辑,当学生的行为达到了某项预设的评价标准时,“智能体”便给出对应的评价通过的话语(而这种话语是基于情境设置的)。在这个过程中很好地解决了传统心育课表现性评价存在的问题。

第一,评价过程标准化。“智能体”面对不同的班级课堂和不同的学生,都不会使情境的演绎脱离原有的方向,导致难以评价。

第二,学生的情感体验深刻。有“智能体”入戏情境中的角色,学生从头到尾可以深入体验某个视角的感受,无需切换身份进行演绎,对教学内容的理解更加深刻。

第三,创新评价方式。教师模拟真实情境,促进学生综合运用课堂知识并实践,检验学生能否在实际情境中切实地实施援助,达成教学评一体化。

在《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》的课例当中,我们在“智谱清言”(一类生成式人工智能大模型)中创设了两个智能体让学生体验不同的角色在霸凌事件中的影响和心理感受:同学A(一个固执的旁观者);小妍(懦弱的受害者)。针对这两个智能体,本课设置了两个表现性评价任务:

(1)说服旁观者“同学A”行动起来。学生通过语音输入与“同学A”进行对话,说服其参与到帮助小妍的行列,打消他内心的顾虑和恐惧,“同学A”会判断学生的言语是否提供有效的支持和可实施的方案。

(2)安慰与支持“小妍”。学生与“小妍”进行语音对话,小妍会判断学生是否能够在言语中展示出对他人的共情与理解,以及是否能够提供有效的预防霸凌的策略,若判断为能够达到,“小妍”便会回应其能尝试勇敢积极地面对日后的校园生活。

学生在评价任务的过程中充分应用自己所学的知识进行实践,从一个自以为中立的旁观者逐渐转化为感受到自身所具有的责任和力量的支援者,从而达到“教学评一体化”。

四、总结与展望

本文探讨了基于生成式人工智能的体验式教学在心育课中的应用。通过分析传统体验式心育课在教学情境设计、学生自主参与和课堂评价等方面的不足,本文结合生成式人工智能融合创新课例的实际应用,展示了这种技术赋能的优势所在:它能充分地协助一线心理教师在课前助备,创设多种教学资源;在课中助学,促进学生批判性思维的发展;在课后助评,个性化评价学生在真实情境中的知识应用与实践。

这些应用不仅增强了学生的学习体验和自主性,同时为教师的备课授课提质增效,进一步推动了心理健康教育的数字化转型。总的来说,生成式人工智能在中学心育课中的成功应用,为教育数字化提供了切实可行的参考。作为一线教育者,我们应秉持着积极拥抱、审慎使用的原则,在未来探索更多智能技术在教育中的深度融合,以提升教学的全面性和有效性。

参考文献

[1] 胡小勇,李婉怡,周妍妮. 教师数字素养培养研究:国际政策、焦点问题与发展策略[J]. 国家教育行政学院学报,2023,(04):47-56.

[2] 吴砥,李环,尉小荣. 教育数字化转型:国际背景、发展需求与推进路径[J]. 中国远程教育,2022,(07):21-27+58+79.

[3] 李湘,袁志芬. 体验式学习的理论与实践策略[J]. 现代中小学教育,2005,(02):25-27.

[4] 陈少华,杨溢. 体验式教学在小学心理健康教育中的应用研究[J]. 阅读,2023,(95):28-29.

[5] 苗逢春. 生成式人工智能技术原理及其教育适用性考证[J]. 现代教育技术,2023,33(11):5-18.

[6] 黎加厚,牟艳娜. 迈向生成式人工智能时代的教学行动[J]. 中小学数字化教学,2024,(04):27-32.

[7] 李明娟,刘蕊萍,杨丽. 生成式人工智能赋能学习情景与教学设计研究[J]. 电脑知识与技术,2024,20(25):27-30.

[8] 杨通宇,陈庆良,何克. 体验教学的理论研究[J]. 当代教育论坛,2006,(08):60-62.

[9] 秦绪宝. 中学心理课堂中情境设计的常见误区与反思[J]. 中小学心理健康教育,2024,(11):22-24.

获奖情况

教学案例《唤醒沉默的白羊——共同应对校园欺凌》在:

2024年广东省“双融双创”教师数字素养提升实践活动中荣获初中融合创新应用教学案例一等奖;

2024年7月广州市中小学教师信息技术应用能力教学创新大赛(AI专题)中荣获数字化协同育人组一等奖;

2024年7月天河区教师数字素养提升实践活动中获初中融合创新应用教学案例一等奖。

通讯地址:广州市天河区汇景南路5-9号

邮政编码:510641

联系人电话:13332897357

邮箱:1213224505@qq.com