稿件题目: 基于医教融合的中小学心理教师“跟岗实训”路径探索

投稿栏目: 一线快递

作者1姓名:李铭 性别: 男 民族:汉 年龄: 46

作者2姓名:张晓礼 性别: 女 民族:汉 年龄: 34

职务职称: 心理健康教研员 中学高级

工作单位: 浙江省嵊州市教育体育局教研室

通讯地址: 浙江省嵊州市西前街38号 312400

联系电话: 13857588553

电子邮箱: 26056559@qq.com

基于医教融合的中小学心理教师“跟岗实训”路径探索

李铭 浙江省嵊州市教育体育局教研室 13857588553

张晓礼 浙江省嵊州市新城实验学校 15067061376

【摘要】 后疫情时代,学生心理问题的高发性与低龄化对中小学心理教师的专业能力提出了新的挑战。心理危机的识别与干预能力在心理教师的工作中显得更为重要,而当前心理教师相关技能储备不足,医教脱节也导致中小学心理教师严重缺少面对高危个案的实践训练与实习机会。因此,本文探索了基于医教融合的中小学心理教师“跟岗实训”路径,从岗前专题培训、门诊跟岗实习、门诊咨询实践、专家面询访谈和专家案例督导5个环节进行医教融合人才培养,构建了“县级心理辅导中心—种子教师联盟—实践基地校”三级心理服务网络,并收获了一定的实践成效。

【关键词】 医教融合;跟岗实训;心理教师;服务网络

一、问题缘起

后疫情时代,学生心理问题凸显。厌学、焦虑、抑郁等心理问题开始爆发,青少年自伤、自杀现象呈上升趋势。《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示,我国青少年抑郁检出率为24.6%。《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书显示,高中生、初中生、小学生的抑郁检出率分别为40%、30%和10%。学生的心理问题日益突出,且呈现低龄趋势。

学生心理问题的高发性与低龄化对中小学心理教师的专业能力提出了新的挑战。除具备基本的个别辅导和团体辅导技能外,中小学心理教师还需具备心理危机的识别与干预能力。面对社会功能受损、各方面症状较重的个案,我们需鉴别是否存在心理疾病的可能,对于超出心理辅导范畴的个案进行及时转介。然而,当前心理教师危机识别与干预技能的储备不足,面对情绪失控尤其是存在自伤、自杀风险的个案时,容易陷入慌乱与无措。对于非科班出身的心理教师而言,这方面更是其专业能力的短板。医教脱节也导致中小学心理教师严重缺少面对高危个案的实践训练与实习机会。

学校心理健康教育的主要工作是基于学生成长的发展需求,为学生提供相应的心理健康服务,主要肩负着心理健康教育的“三端使命”——前端教育普及、中端个别辅导和后端危机干预。随着时代变迁和学生心理状态的变化,以前端知识普及为主的心理健康教育模式已不能满足日益攀升的青少年心理问题需求。医教融合为学生心理健康发展尤其是学生心理障碍的前期评估、心理危机的及时处置提供了重要支持。这也是学校或医院单方面开展心理健康教育或心理治疗无法企及的优势,对学生心理康复起到积极作用。

因此,构建行之有效的“医教融合”运行机制成为学校心理健康教育深化发展的必然趋势;“跟岗实训”自然成为提高心理教师专业能力的重要途径。

二、概念界定

1.医教融合

“医教融合”是一种简称,是指整合医疗机构与学校的力量,对学生进行综合多重干预,促进学生的身心健康和全面发展的全新模式。该模式具有如下三方面优势:综合性优势,医院与学校资源整合,医学和心理学相结合;互补性优势,医学心理治疗与教育心理辅导互补;时效性优势,及时发现学生的心理问题并及时获得治疗。

2.跟岗实训

跟岗实训原指不能独立操作、无法完全适应岗位要求的学生,被安排到专业对口或相近对口的实习单位相应岗位,在专业人员的全程指导下部分参与实际辅助工作的活动,是高职生和医学生专业培养的重要环节。本文中跟岗实训是指中小学心理教师进入精神卫生机构,在精神科医生的指导下,见习学生常见心理障碍的医学诊疗过程,具体包含理论学习、门诊见习、跟岗查房、咨询实践等几个环节。

三、培养机制

为培养一支联结医教且专业素质过硬的心理服务队伍,我市教研室联合省大众心理援助中心,首创跟岗实训形式进行人才培养。跟岗实训包含岗前专题培训、门诊跟岗实习、门诊咨询实践、专家面询访谈和专家案例督导5个环节(如图1所示)。

图1 跟岗实训五环节

1.岗前专题培训

邀请省心理卫生协会、省学生心理诊疗与研究中心专家团队下沉,开展线上线下相结合的心理危机干预专题培训,内容涵盖心理诊断、心理评估、心理咨询等多个领域,全面提高受训教师的心理问题识别能力和危机干预能力。

2. 门诊跟岗实习

从全市中小学心理教师队伍中筛选热心于心理援助服务,具备一定专业素质与能力的骨干心理教师,到访浙江省学生心理诊疗与研究中心进行门诊见习、病房查房学习。跟随专家坐诊、查房,现场观摩学生心理问题诊断,实地考察学生转介后的医学治疗,面谈临床个案了解其心理状态,提高受训教师的心理危机识别能力和干预能力,更好地为师生提供心理健康服务。

3.门诊咨询实践

系统的心理治疗除药物干预、仪器诊疗外,心理咨询是其中重要一环。浙江省心理诊疗与研究中心的受众主要是学生,受训教师对其开展心理咨询服务具有天然优势,相较精神科医生能更好理解学生的状态和面临的困境。学生心理诊疗中心安排受训教师参与住院治疗学生的心理咨询服务,并由驻院心理咨询师定期组织案例督导,系统提升个别辅导技能,积累实战经验。

4. 专家面询访谈

为惠及更多学生,提高学校心理筛查的专业性与有效性,大众心理援助中心首席专家赵国秋教授、傅素芬教授多次走进校园,面向学生开展一对一面询访谈,受训教师旁听学习,掌握心理高危学生筛查的访谈技巧。事后,专家再面向筛查后确定的高危学生家长进行一对一沟通交流,提供专业的指导建议。

5.专家案例督导

针对工作中遇到的典型高危个案,邀请专家定期督导,通过线上线下两种形式开展,包括危机前预防、危机中干预、危机后处理等内容,为危机干预工作的提供针对性指导,以提高工作实效。

跟岗教师实训心得节选

心理教师1:能够参加这样高层次的培训活动是极大的幸福,因为此次培训为我们打开了一扇崭新的窗户,让我们真正有机会去了解那些被转介上来的学生是如何被诊断、被治疗的,这些信息是真实的、直观的,终于不再是靠着家长和学生的零星反馈进行的猜测和判断。真是应了那句话“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”能有幸拥有这样的实践机会,绝对是一份莫大的幸运。

心理教师2:心理教师承担初步评估学生心理状况、识别危机严重性的责任,当遇到难以评估的情况,通过线下或线上的方式请教专科医生;当学生有严重的心理障碍或自杀风险,可以及时转介给专科医生,由医生做出专业诊断和治疗方案;在治疗期间,心理教师和专科医生及时沟通,反馈临床现象,改善治疗方案,共同促进效果。医教结合,打通了最后的“一米”。

心理教师3:这次学习回答了一个长期困扰我的疑问,那就是对于药物和心理辅导的取舍。就像教授说的,这中间可能没有一个绝对的取舍,因为每种治疗方式都是有其相应的作用,或许两者结合治疗的效果会更好。两天的学习,让我看到了来自全省各地存在心理问题的中小学生,感觉自己所从事的工作真的非常重要,以后一定要更加努力地学习专业知识,更加细致地去开展工作,更加认真地做好自己的本职工作。

四、服务网络

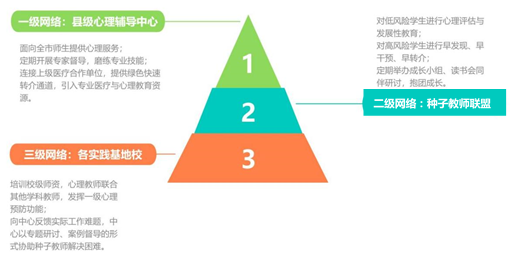

经过近三年的跟岗实训落地耕耘,我们培养了一批热心心理援助服务、专业素质过硬的种子教师,为全市心理健康教育师资队伍注入了全新的活力。如何有效发挥这批种子教师的带动作用,更好地为广大学生提供专业有效的心理服务,推动县域心理健康教育事业的发展,是现阶段摆在我们面前的新议题。为此,我们尝试构建了“县级心理辅导中心—种子教师联盟—实践基地校”三级服务网络(如图2所示)。

图2 三级服务网络架构

依托全省首个“医教结合”试点县和省学生心理诊疗与研究中心首个分中心优势,抓住全省开展县级心理辅导中心建设的契机,率先成立了青少年身心健康服务中心。中心面向全市师生、家长提供心理服务,为种子教师提供实践机会的同时,定期开展专家督导和同伴督导,使教师们在实战与研讨中磨练专业技能。此外,中心还是医教结合的纽带,为学生提供心理危机快速转介干预的省级医疗机构直通道,并将专业医疗与心理教育资源引入心理教师研训过程。

除中心的心理服务外,种子教师在实践基地校从事心理健康教育,对低风险学生进行心理访谈、个别咨询与危机评估。当评估到高风险学生时,通过转介绿色通道早发现、早干预、早转介,并做好复学后衔接,在转介过程中获得督导、提升辅导技能。

种子教师回校后,需要对学科教师尤其是班主任进行培训,使其掌握基本的心理常识和辅导方法,将心育理念渗透到日常教育教学中;面向全校学生普及心理健康知识,开展家庭教育指导,与其他教师一起发挥一级预防功能。种子教师将本校心育工作中遇到的实际问题反馈中心,中心以专题研讨、案例督导的形式协助教师们解决实际难题,既提升教师心理素养,又促进教师专业发展。

五、研训成效

1.搭建“医教融合”服务平台

作为全省最早设立的分中心与浙江省学生心理诊疗与研究中心正式签约,打造了全国首个县域“医教结合”心理健康康复体系,建立全省首个县级“教、医、研”三位一体的学生心理诊疗研究基地,创新项目合作,培养专业队伍,打造“在校测评+问题诊疗+关爱疏导+健康防范”全流程心理健康服务平台,推动了学生心理危机应急疏导便捷化、提前干预普及化、自我防护日常化。

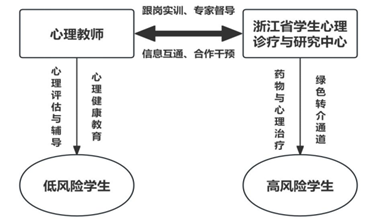

2.首创“医教跟岗”实训形式

医教融合下的跟岗实训形式,引入强大的专家资源与医疗资源,更好地适应学生心理问题高发的态势,在提升教师心理危机识别与干预能力的同时,实现了医教良性互动,协同为学生心理健康发展保驾护航。一线心理教师走进门诊、病房,跟随省内专家,通过观摩与实践学习心理诊断、危机识别与干预等专业知识,将所学带入校园,成为医教融合的纽带(如图3所示)。

图3 医教跟岗运作机制

3.构建“服务网络”辐射体系

“县级心理辅导中心—种子教师联盟—实践基地校”三级服务辐射网络的构建,顺应了现实需求与政策导向,立足中心,辐射全市。青少年身心健康服务中心作为区域心理健康教育工作的核心,链接浙江省学生心理诊疗中心等上级专业机构,提供心理危机快速转介干预的绿色通道,打通了干预与转介的最后一公里;并将专业医疗与心理教育资源引入心理教师研训过程。种子教师落地各实践基地校,带动本校学科教师参与心理健康一级预防工作,同时面向学生开展普适性心理健康教育、危机筛查评估、个别辅导等工作,完成心理健康二级预防工作。在此过程中,种子教师将一线工作中发现的难点和痛点反馈中心,通过专家督导、同伴研讨等方式解决工作中的难题,提高了心理健康教育的成效。

参考文献

[1] 季文泽,汤琳夏,吴庆涛 . 医教结合视域下高校心理健康服务的融通模式—— 以上海高校为例[J] . 高等教育研究学报,2020(3):45—50 .

[2] 吴增强. 医教协同:一种学生心理健康服务模式[J]. 江苏教育,2019(16):20-22.

[3] 徐琳. “医教结合”在中小学心理健康教育工作中的难点与对策[J]. 大众心理学,2020(5):4.

[4] 徐星 . “心理顾问制”,畅通医教结合“最后一公里”[J] . 上海教育,2020(12A):28 .

[5] 薛玲. 心理健康教育“医教结合”互惠共赢模式的探索与实践[J]. 大众心理学,2021(10):10-11.