摘要:当前,学生的心理危机事件引发社会广泛关注,家校沟通对心理危机的预防与干预意义重大。基于实际工作需要,本文提出中职学校心理危机干预家校沟通的“四换位”理念与家-校-医-社“四联动”模式,对于破解当下心育工作“安全责任重大、专业力量不足、家校难成合力”等瓶颈问题具有一定的参考价值。

关键词:家校沟通;心理危机干预;“家-校-医-社”

引言:近几年,我国青少年心理问题检出率呈现逐年上升趋势,抑郁、自杀等危机事件频发,学生的心理健康问题已成为影响其健康成长和国家民族未来的重要公共卫生问题[1]。2023年,教育部提出“为了全面推进健康中国建设,把加强学生心理健康工作上升为国家战略”,同时强调医教体融合、家校社协同共同促进学生心理健康工作格局。因此,预防与干预各类心理危机事件的发生成为学校心育工作的重点之一,需要各部门协同联动。 实证表明,危机产生的原因往往是亲子关系不良与家庭教育不当,尤其是对需要转介的学生,父母的理解与支持,直接影响学生的后续治疗与成长[2]。然而,笔者发现超过一半的确诊学生在家庭中感受到了忽视、冲突与缺乏关爱,无法实现有效的家校联动。若学生长期感受不到来自家庭的支持与接纳,会产生无助与失望,可能会加重心理问题,甚至导致心理危机事件发生,造成不可挽回的后果。因此,本文尝试梳理心理高危学生家校沟通存在的现实困难,同时通过一线案例实践来探讨应对理念与联动模式。

一、当前中职学校心理危机干预家校沟通的现实困境

(一)学校层面导致家校沟通的困难

1.1.1心理专业指导不够 学校通过丽心讲堂、专家进校园等形式不定时对学生家长进行培训,但从现实情况来看,培训力度、差异服务等需求没有得到有效满足。加上我校学生家庭情况复杂,存在不少单亲、留守、隔代抚养家庭等,需要教师具备很强的应急应变能力、沟通辅导能力,现实情况是工作资历不够,无法有效且及时给家长提供不同的资源支持,有时很难说服家长。

1.1.2沟通缺乏情感交流 危机事件干预中学校的处理程序通常比较机械,制度落实中往往缺乏情感交流,因此会对家校沟通带来一定阻碍。比如,为减轻安全压力与管理责任,学校一般会对家长进行多方会谈,告知存在的潜在风险,让家长签署《安全责任承诺书》等文件。期间,家长感知到的可能是学校推卸责任、规避风险,亦或者是影响学生学业等原因,会造成戒备防御心理,有碍正常的家校沟通,甚至在实际工作中可能会发生家校冲突。 (二)家长层面导致家校沟通的困难 由于家长的受教育程度、对心理问题的认知水平参差不齐,造成干预过程中沟通困难,难以及时有效开展工作,主要遇到的有以下类型的家长。

1.2.1回避否认型家长 由于病耻感及对孩子未来的担忧,此类家长往往不信任学校,不如实告知,不承认或不接受孩子可能存在心理问题,回避监护责任,难以主动与学校沟通合作。一方面,会以“孩子在家不会这样”为理由,掩饰自己可能在育儿方面上的挫败感,认为“家丑不可外扬”。另一方面,家长对学生心理健康问题的理解和接纳不足,加上“问题学生”往往在校和在家表现完全两样,因此会认为学生是在装,想别人关注到TA。

1.2.2质疑挑刺型家长 由于个人偏见及对学校的不信任,此类家长往往会像刺猬一样充满敌意,随时准备回击,不认同危机评估方案,不愿意转介。同时,家长把学生问题产生的原因归咎于学校,对干预方案不配合甚至出现冲突,导致沟通出现僵局。通常会用“就是心理老师跟TA聊完,才会出现现在这个情况”,对学校的教育方法有意见。

1.2.3焦虑不安型家长 由于担心学生的心理状况或因自身心理状况不佳以及自身应对能力不足等原因,此类家长往往会有强烈的负罪感,通常会认为孩子出现自伤等行为就代表是自己不好,认为“自己当时不应该那样做,不然孩子也不会这样......”。在沟通中表现出过分自责,情绪不安定且无法冷静思考。家长的情绪化反应可能会严重影响沟通时的效果与进度,甚至还需要对其进行疏导。

1.2.4担忧顾虑型家长 由于现实原因,此类家长往往会对孩子康复问题、学业、休复学问题等问题表现出极度的担忧。同时,家长自身也有一些情绪议题,比如可能有很强的羞耻感,通常与其社会地位有关,担心自己的孩子出现了心理问题会被周遭人群耻笑与议论,认为“在小地方工作,孩子如果真的有心理问题,保密做的在到位也会被同事、邻居们知道的”。

在心理危机干预家校沟通中,应对以上需要学校要做到有备而来,通过个辅充分了解学生的心理状态及客观表现,通过班主任全面了解学生家长的情况,以便根据家长的具体情况灵活沟通,提高家校沟通效果。

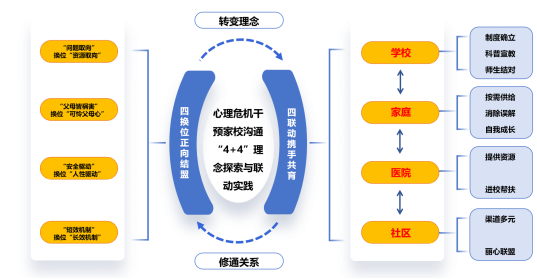

二、心理危机干预家校沟通的“四换位”理念 在面对心理危机事件时,想要突破家校沟通的现实困境,需要着眼于挖掘家校等多方资源,多方换位思考,形成有效的家校沟通理念与协同联动机制[3-4]。 如图所示:

图1:心理危机干预家校沟通“4+4”理念探索与联动实践操作图示

(一)“问题取向”换位“资源取向” “问题取向”的沟通方式往往是以学生问题为导向,让家校双方都感到焦虑与无力,看不到问题解决的希望。在沟通中侧重于问题表象,而忽略了学生问题的需求、动机。整个沟通过程是教师为主导,家长只能被动接收,因此合作意愿较低,还容易激发家长与孩子、与老师的矛盾,没有深入思考如何改进亲子关系。“资源取向”并不是不关注问题,而是把目光投向解决问题的资源,关注成长中的保护性因素,关注其优势资源,如过去的成功经验,现在有哪些小的进步等。

(二)“父母皆祸害”换位“可怜父母心” 有关原生家庭的言论一时甚嚣尘上,即认为根本不存在“问题学生”,原生家庭才是根本原因。网络上的攀比心理严重,致使家长们背负着“完美家长”的压力,抑制了家庭亲子关系的良性发展,都在相互指责对方的“问题”。而从“可怜父母心”的角度上去思考问题时,“问题父母”的言论是不对,他们只是有一些人生的功课需要去做,有一些生命的启迪还没领悟到。这种理念的转变有助于消除社会偏见,看到父母关爱孩子的一面,引导家长树立解决问题的信心,积极寻找恰当的爱,建立积极良性的亲子关系,使得家里的爱能够流动起来。

(三)“安全驱动”换位“人性驱动” 受到安全及舆论压力的影响,学校在应对危机事件时通常会把安全利益放在首位,可能存在缺少人文关怀的情况。在工作中需要注意到学生的心理危机状态通常是会动态发展,保证安全的前提下,充分考虑不同学生的不同需求,考虑家庭可能存在的现实困境。在“人性驱动”下,凸显教育的人性化与差异化,尽可能给学生、家长提出支持性的解决方案,帮助他们度过当前困境,以此促进全体学生共同成长。 (四)“短效机制”换位“长效机制” 传统的家校沟通主要是在发现学生自我伤害、情绪波动等问题时,老师以电话、面谈或召开多方会谈为主,家长只能被迫接受,没有主动参与感。同时,学校为了应对繁杂的工作事务,通常会追求“短效机制”直接建议转介就医。我们都清楚,学生的心理问题需要多方合力,“短效机制”通常不会带来持久深刻的改变与影响。因此,学校需要试着采用“长效机制”,在家校沟通中明确家校双方是同等重要的关系,建立双向、及时的联系。同时,丰富能够调动家长积极性与主动性的合作形式,如家庭教育沙龙、工作坊等,以此达成家校共识,共同商讨应对方案,从而形成合力。

三、心理危机干预家校沟通的“四联动”模式

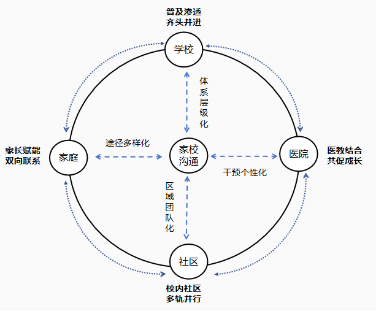

危机事件既是危机也是转机,也蕴含着成长契机,期间可以充分调动学校、家庭和社会的不同资源,全方位构建“家-校-医-社”协同下心理危机预防与干预的“四联动”模式,增进家校沟通的效率与效果。如图所示:

图2:家-校-医-社“四联动”探索操作图示

(一)体系层级化,普及渗透齐头并进

第一,分级管理,制度确立是着力点。学校心育工作应该做到普及与渗透并进,危机干预体系要有层级化,努力成为家庭教育的伙伴。我校建立了“学校-学院-班级”三级心理危机干预制度,成立心理危机干预小组,对不同类型的危机紧急展开不同级别的危机干预工作。

第二,科普宣教,提升认识是基础点。通过科普、宣教,让学生的两大重要关系,父母和老师都能正确认识心理问题,了解青少年心理状态的发展特点,能识别常见的心理问题,并做到不过度标签化,也不因过于担忧顾虑而延误治疗。

第三,开展活动,师生结对是支撑点。对于筛查中的预警学生开展全员师生心理结对,努力做到预防为先。最后,建立家校沟通长效机制,定期开展家访活动,对于建档学生,定期约谈家长,如有必要,可以为家长提供家庭心理咨询。

(二)途径多样化,家长赋能双向联系

其一,按需供给,途径多样是立足点。针对家长的普遍性需求,可以利用家长会、家访、讲座等途径开展家庭教育指导。同时,我校借助网络平台,建设了“数字家长学校”、“快问快答”栏目,都是针对学生的具体问题进行分析,切入点小,实用性强,深受家长欢迎。针对有特殊需要的家长,学校可以利用家长工作坊为其提供个性化支持与帮助,可以设置“抑郁的识别与应对”、“有效的亲子沟通”等主题,以此提升家长的心理认知、育儿胜任力,减轻育儿挫败感。

其二,消除误解,促进共赢是关键点。家校沟通的困境很大原因在于双方的顾虑,一方面,家长会担心学生在校被歧视、休学、影响学业等情况,从而不信任学校给出的建议;另一方面,老师和学校担心家长不配合,学生在校有自杀风险,从而面临安全责任风险。双方互有担忧、互不信任,进而导致无法实现双向沟通。因此,消除家校双方的误解需要相互理解并建立同盟关系,共同明确目标,可以尝试通过推送相关文章,积极开展家校对话会,家校团体心理沙龙等,倾听来自对方的心声,换位思考,消除彼此的误解,向共同的目标方向前进。

其三,相互看见,自我成长是切入点。家长需要重视自我成长,主动参与学生的成长过程,彼此鼓励。在家庭中,不断改进教养方式,为学生营造一个和谐稳定、安全温暖的成长氛围,与学生沟通时注意把控个人情绪,避免“踢猫效应”。在与学校沟通中注重建立双向联系,为学生营造一个进退皆安的成长环境。

(三)干预个性化,医教结合共促成长

一方面,医教结合,提供资源是突破点。我校属于山区海岛县,位置偏远,缺少心理专科医院。目前,我校正在尝试与金华某医院合作,对抑郁、焦虑等心理问题提供及时的医疗支持,在诊断、药物干预及住院治疗等方面提供绿色转介途径。建立协同机制,明确各自的职能与权限,同时,注意避免心理问题“医疗化”现象,以此促进学生的健康发展。

另一方面,专业指导,进校帮扶是兴趣点。网络与现实中都存在不少对心理问题的误解,需要医院提供专业资源并指导学校开展一线工作,采取“请进来、走出去”的工作形式,邀请专家进校指导或提供外出学习培训的机会,让一线教师一起接受专业培训,进而为学生、家长提供更专业的教育服务。

(四)区域团队化,校内社区多轨并行

其一,精准帮扶,渠道多元是增长点。社区作为基层网络,可以有效补充家校沟通的短板,提供多元化求助渠道并广泛宣传,让学生家长都看得见。社区可以构建线上沟通、线下面询两个求助渠道,铺设学校、社区、医院等部门的合作转介机制,做到服务对象求助有门,发现问题尽早介入。同时,学校可以联合社区成立协同工作小组对个案进行专业研判、风险评估等工作,也可以对其进行心理服务、医疗救助、法律援助等多元化服务。

其二,丽心联盟,团队抱团是亮点。借助“阳光丽心行动者联盟”平台,积极搭建家庭教育培训项目,邀请社工与班主任、心理教师组队联合开展个性化服务,针对一些有特殊心理需求的学生,社工可以从家庭层面、朋辈群体等方面给予支持,扩大其支持网络。社区内可以营造积极关爱的氛围,对有心理问题学生的家庭更加支持、包容、接纳,帮助家庭共渡难关。

综上,构建家-校-社-医“四联动”协同机制,既是对教育部提出的“医教协同”共同应对校园心理危机工作的具体落实,也是有效破解当前心理工作瓶颈问题的有效措施。今后仍要不断完善医社资源、家庭教育,形成有利于家校开放接纳、合作共赢的局面。

四、结语

在心理危机的预防与干预中,良好的家校沟通是成功应对的关键点。教育工作者既要考虑学校安全问题,也需考虑学生的特殊需求,通过“四换位”理念与家-校-医-社“四联动”模式进行家校沟通,共同协商解决方案,充分发挥多方合力、整合多方积极因素,建立健全沟通机制,让家长们充分信任学校,一起筑牢学生心理健康安全防线。 五、参考文献

[1]贲道愿.家校沟通:从问题取向到资源取向[J].中小学心理健康教育,2024,(09):76-78.

[2]邵静.正向结盟,走出心理危机学生家校沟通困局[J].中小学心理健康教育,2023,(23):47-49.

[3]廖倩.中学生心理危机干预中的家校沟通策略[J].中小学心理健康教育,2023,(04):67-69.

[4]董巍.“家—校—医—社”协同下中学生心理危机预防与干预的策略研究[J].辽宁教育,2024,(06):26-28.