与心理健康问题相关的高中生休复学操作

郏蒙蒙(浙江省象山中学,宁波315700)

摘要:近年来因心理健康问题引起学生休复学的情况越来越多,随之相关的休复学操作急需进一步科学规范。通过休复学相关政策的分析、工作流程的实践以及过程中的几点思考,将休复学管理过程化、整体化。其中,休复学工作流程分为休学操作、复学操作和复学后操作三方面,有序实施、详细评估。该项工作,还需将学校、家庭、医院、个人联合起来,共同为学生的身心健康保驾护航。

关键词:心理;高中生;休学;复学

近年来因心理健康问题引起学生休复学的情况越来越多[1],随之相关的休复学操作急需进一步科学规范。但现实情况存在诸多困难。有司法鉴定中心2021年的统计数据表明,休学鉴定仅占19.62%,而复学鉴定占80.38%[2],很多学生在休学时并没有到专业机构鉴定,而家长也是在临近复学才带领孩子去医院诊断。由此可见,该项工作存在因心理健康问题休学的学生(以下简称“心理休学学生”)在休学期间没有进行系统的治疗、家长对孩子的心理问题认识不够到位,教育部门缺乏相应的跟踪监督措施等问题。此外,过去休复学的教学管理工作主要为有身体重大疾病、传染病等休学学生服务,重视医疗证明等结果类材料,忽视过程性管理,这样的传统模式并不适用于心理休学学生。

工作十余年,笔者接触了许多心理休学学生,有学生复学后正常参与教学活动,有学生一复学便长期请假,还有学生反复休学、拒绝返校。其中,除极个别学生患有精神分裂症等严重精神疾病外,绝大多数学生是因抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等心理问题而休学。心理健康问题,具有相对性、连续性、可逆性和动态性等特点。与心理健康问题相关的休复学工作,也要连续地、动态地帮助学生调整心理状态、适应校园生活。现整合学校心理辅导中心的操作经验,希望借此与同行交流学习,共同帮助学生安全、健康、顺利地完成学业。

一、与心理健康问题相关的休复学政策及现实问题

(一)《浙江省中小学校学生学籍管理办法》规定

2022年浙江省教育厅印发《浙江省中小学校学生学籍管理办法》。2023年文件有微调,与心理健康问题相关的休复学规定原文如下:

2023年《浙江省中小学校学生学籍管理办法》

第十四条 学生连续病假3个月以上或因其他特殊原因无法坚持正常学习的,由学生父母或其监护人提出书面申请,出示县级及以上医疗单位证明或其他有效证明,经学校核办,报主管教育行政部门核准,可准予休学。

学生休学期原则上为1年,休学期未满,仍不能坚持正常学习者,应提出继续休学申请,符合条件的,予以继续休学。

第十五条 学生休学期满后,应当及时申请复学,符合复学条件的,安排在相应年级就读,并报教育行政主管部门备案。

整体来说,学生休复学管理是越来越严格的,休学要求中的“连续病假三个月”有效避免了学生“激情休学”情况,促使家长科学认识孩子的心理健康问题。与2022年文件对比发现,2022年规定休学期未满,不得提前复学,2023年删除这一条。2022年规定初高中毕业年级最后一个学期一般不准休学,2023年删除这一条。学生休复学不再局限于严格的休学时限,而是以学生就学意愿和心理健康状态为准。但这一变化引发了相应的家校争议,对休复学鉴定的科学性和严谨性提出了更高的要求。

(二)《中华人民共和国精神卫生法》等规定

《中华人民共和国精神卫生法》第四条规定“精神障碍患者的教育、劳动、医疗以及从国家和社会获得物质帮助等方面的合法权益受法律保护”。心理与精神障碍学生的教育权益受法律保护。此外,高中生受《教育法》和《未成年人保护法》的保护,学校没有权力劝退患病学生。现实情况中,有部分心理与精神障碍学生有严重自伤自残行为,但本人或家长拒绝就医,坚持学习。出于各方考虑,学校只能与家长反复沟通协商,无法采取强制就医措施,更不可能强制学生休学。另有部分休学学生复学,学校审核批准,但其入校后病情反复发作,甚至有自杀行为或倾向,属于高度预警范畴,学校也无法将其拒之门外。

上述法律法规,保障了心理与精神障碍学生的教育权益,是国家关爱下一代成长的重要举措,但也给学校的安全管理和日常教学秩序带来了很大的挑战。现状提醒学校,管理休复学工作时不能抗拒学生就学,需要转变思路,积极主动采取有效措施为学生服务,为他们的康复和成长保驾护航。

二、与心理健康问题相关的休复学工作操作

宋萍[2]认为休复学学生普遍经历以下四个阶段:(1)因病休学;(2)休学离校;(3)办理复学;(4)返校适应。笔者根据这四个阶段,结合工作经验,采取了三个时间节点的措施,包括休学操作、复学操作、复学后操作。工作过程中,学校需要联合学校、医院建立良好的支持系统,共同帮助学生重回校园。

(一)与心理健康问题相关的休学操作

1.操作流程

学生提出休学要求前,并不是无迹可寻的,一般会有频繁请假、作业不交、亲子冲突激烈等行为。笔者所在学校,若学生出现以上行为,班主任和心理老师会第一时间与学生沟通,若学生请假在家,老师则会上门家访。大多数学生通过科学的治疗和自身的调节,能够正常上学,但也有部分学生坚持休学。当学生提出休学申请,班主任需告知学生和家长休学流程,并及时联系学校心理辅导中心和教学处。

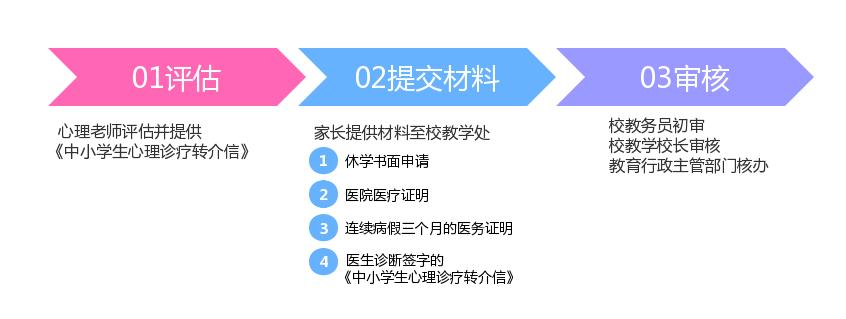

图1:休学流程

图1:休学流程

流程第一步是申请休学的学生到心理老师处评估,并领取《中小学生心理诊疗转介信》去医院就诊。宁波市教育局推行学生心理健康医教结合项目,心理老师可以通过“绿色通道”预约系统帮助学生及时就医。第二步,家长提供休学书面申请(包括学生班级和姓名、因何事申请休学、休学期间安全自负、学生和家长的签名)、医疗证明、连续病假三个月的医务证明和医生诊断签字的转介信至学校教学处。第三步,学校审核,并提交教育行政主管部门核办。

2.评估内容

若学校的休学标准是以学生请假、缺课时间占该学期总学时的比重而定,这是可以量化的。但心理老师评估学生是否达到休学标准,是需要综合考量的。评估内容包括:①背景情况:入学心理测试结果、学习和生活状况、个性特征、在校人际关系、家庭情况、成长史等;②休学原因:引发休学的主要原因,心理问题发展史,重要生活事件以及学生相关的想法、情绪、应对方式等[3];③综合评估:睡眠、情绪、人际、学习、有无自杀自残行为。

3.附加内容

一些提出休学申请的学生,休学前会长期请假,不愿意来学校。他们到心理辅导中心参与休学评估后,很有可能不会再来学校。为此,本次评估,心理老师要将休学期间的注意事项告知学生,帮助学生有效休学。注意事项包括①科学、固定的治疗;②生活作息正常;③适当运动;④做点自己喜欢的事。学生休学期间,学校心理辅导中心需不定时联系家长,了解学生在家康复情况,适当指导家长亲子沟通技巧。

(二)与心理健康问题相关的复学操作

1.操作流程

学生休学满一年后复学,复学流程如图2。

图2:复学流程

图2:复学流程

第一步,家长在复学前一个月到学校教学处领取《医疗诊断委托书》。心理老师通过绿色通道帮助家长预约复学鉴定。第二步,家长提供医院康复诊断材料至心理老师处,学生与老师当面沟通。心理老师评估学生状态,让学生签订《不自我伤害契约书》。笔者所在区域,医院提供康复诊断材料的前提是学生在休学期间于县级及以上医疗机构有1个月以上的治疗记录,这一措施倒逼学生和家长正视心理问题,进行科学的治疗。第三步,家长和学生至学校报到,教学校长开具年级告知书。第四步,年级组协调学生到相应的班级,心理老师告知班主任关于学生休学前的详细信息。第三步和第四步可同时进行。

2.评估内容

学生顺利复学,是一件不容易的事情。医生在提供康复诊断材料前,通常会对学生的生理和心理都进行了全面系统的检查。为此,笔者建议,心理老师不要在本评估环节让学生做各类心理测试,采用一对一面谈形式即可。评估内容包括①休学期间学习生活情况:作息、打工、娱乐、运动、人际、学习等;②休学期间的治疗情况:定期就诊、规律服药、心理咨询情况等;③当前生理、心理健康情况:睡眠、饮食、情绪、观念、学习能力状况、情绪调节、复学意愿等;④返校建议:生活作息、同学关系处理、学习适应等;⑤高危评估。在高危评估环节,笔者建议心理老师直接询问学生,了解其休学后,特别是近期,是否有自杀想法、计划和行为。如果有,要询问具体计划和行为,终止极端行为是出于怎样的考虑,有哪些活下去的理由。该内容是最关键的部分,如果学生近期自杀想法频繁、有自杀计划甚至尝试自杀,心理老师需第一时间如实告知学校领导。评估过程中,心理老师应与学生一起挖掘目前可利用资源和支持系统,侧重正向引导,让学生关注到进步和积极的内容。

3.附加内容

心理休学学生返校,面临适应学习进度和适应新班级环境的双重考验,他们担心跟不上学习进度、担心新的班主任和同学不接纳,他们的内心是迷茫的、担忧的。心理老师代表学校与学生沟通,应该表达开放接纳的态度。心理老师可以真诚地问学生,有什么是老师能帮你的?我们应当表达诚意,欢迎休学学生回来,同时告知学生学校有一些措施会帮助他们顺利度过之后的学习生活。

(三)与心理健康问题相关的复学后操作

1.操作流程

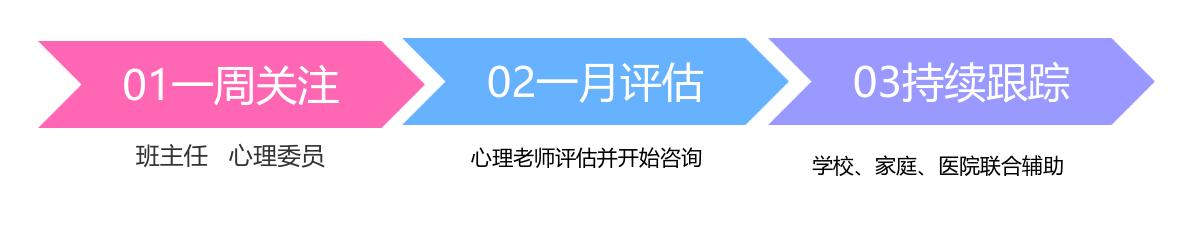

图3:复学后流程

图3:复学后流程

第一步,心理老师建议班主任观察学生返校第一周的表现,在遵照学校考勤制度、遵守班级上课纪律、作业完成情况等方面关注学生。同时,要求班级心理委员了解复学同学的情绪状态和人际关系,如有特殊情况,马上向班主任或心理老师汇报。这一步,不是要求复学学生马上进入状态,而是了解学生返校后的适应情况。第二步,持续一个月的关注后,心理老师评估学生状态,并开始正式咨询。根据多年观察,如果学生能坚持一个月正常上学且较少请假,每周控制在1-2次内,那么ta就基本稳定下来了。如果这一个月经常请假,时常不来,ta就有可能长期请假。第三步,学校联合家庭、医院共同为学生服务。根据现有信息,学校心理辅导中心制定“一生一策”帮扶方案并严格实施。心理老师需持续跟踪了解学生治疗情况,与家长不断沟通确保学生能得到系统科学的治疗。通常,复学学生在这阶段会出现病情反复,心理老师要与学生保持咨询关系,并为家长提供沟通技巧和情绪调节方法。

2.评估内容

一月评估,是一个全新的开始。评估内容包括①当前生理、心理健康情况;②高危评估;③校园适应能力评估;④家庭支持评估:亲子关系改善、家教方式改变、双方要求恰当等。笔者在与复学学生沟通中发现,家人的支持、本身对学业的追求是让ta们返校的最主要原因。为此,建议心理老师可以挖掘学生支持系统中的资源,调动所有的正向力量来共同帮助学生完成学业。

3.附加内容

通过休学、复学、复学后的操作,心理老师整合学生休学前、休学时、休学后的资料,用动态、系统的理念来管理学生心理健康工作。复学学生能否适应校园,是受内外部多种因素的影响,且因素之间又相互作用。笔者用资源整合的模式,从人际、生活、学习三维度构建学生的“心理生态”,找到学生的优势资源和关键问题所在。在帮助学生的过程中,笔者同样运用资源整合模式,为复学学生提供全方位的支持。比如Z同学的“手机使用不当”问题,我们可以从学校、家庭、医院三个方面对学生进行帮助,学校层面有心导师监督、心理老师介入、班主任护航、同学帮助,家庭层面有家庭支持、家庭沟通、生活作息调整,医院层面有手机成瘾评估、科学指导。

三、高中生休复学工作的几点思考

(一)学生的利益才重要

笔者曾听到这样一句话,心理与精神障碍学生在校学习,家长放心,学校担心,而学生休学在家,则是学校放心,家长担心。这句话虽然有偏颇之处,但一定程度上反映了在休复学方面学校和家长存在着利益的冲突。心理休学学生返校后,若学生心理问题症状严重,学校会要求家长签订《安全责任承诺书》,希望家长能够在生活起居、药物管理、情绪调整等方面做好陪护工作。但部分家长会拒绝签承诺书,理由是觉得学校在推卸责任。一旦家长不信任学校,后续工作就会愈加困难。面对这种情况,建议学校领导、心理老师和家长静下来心来真诚地沟通,以学生利益为根本出发点,互相体谅,促进合作。学校应看到家长的无奈和无力,帮助家长渡过难关,而家长也应理解学校的难处,做到不隐瞒病情,全力配合学校工作。不论学校,还是家庭,都应以学生身心健康为目标,以学生利益为重,联合一致,共同努力。

(二)过程性态度很关键

章惠珍[3]认为复学需满足的指标包括学生自我复学意愿比较强烈,有相对适应的复学适应策略;亲子关系显著改善,有一定的同伴支持。但考虑到现实的各种因素,短短一年的休学时间,学生不一定能达到以上指标,有些学生高中毕业了也不见得能达到以上指标。作为一名教育工作者,我们应知道人的心理是动态发展的,要抱着过程性的态度来处理这项工作。学生复学后,心理状态时有波动,问题时有反复,这是正常的。心理老师应科学把握学生整体心理状态,在其状态较差时积极引导、正向鼓励,相信学生能够及时调整。此外,与班主任、家长沟通时,增加相应的心理科普知识,让他们能用科学、综合的观念来看待心理健康问题。

(三)一颗爱心最珍贵

如果心理与精神障碍学生不遵守学校规章制度、不服从教学管理秩序,甚至引发了班级其他同学的模仿,班主任该如何操作?有班主任选择了绝大多数学生,希望心理与精神障碍学生尽快休学、及时治疗,也有班主任选择继续坚持,决心要帮助学生顺利毕业。选择没有绝对的对错之分,关键是看学生的心理状态。学生心理问题严重,高压的学习环境对其有害无利,班主任自然是不会强拉学生在校学习。但如果学生心理状态基本稳定,没有休学意愿,只是不学习、爱请假,班主任不应该要求学生休学。班主任处于与学生沟通的第一线,容易受学生负面情绪影响,曾有班主任被学生的心理问题困扰导致睡眠出现问题,差点精神崩溃。现状艰难,但班主任们依然坚持帮助学生、不放弃学生,这是他们对教育的本心的坚持。除了班主任,学校相关领导和老师也应对心理休学学生保有一颗爱心。笔者所在学校的校长一直坚持的是,要爱学生,要帮他们一把。还有教学管理老师表示,家长真的很难,我们要想主动想办法,不要给家长增加不必要的负担。爱心的背后,是体谅,是关怀,是家校之间的力量流动,是我们一起帮学生渡过难关的决心。

工作十余年,心理休学学生的数量不断增加。为什么会出现这样的趋势?作为教育工作者,我们又能做些什么?在此,我想呼吁,不要等到学生休学才去补救,不要等到他们心理问题严重了才去反思,社会、学校、家庭应当共同反省、共同转变、共同进步,真心诚意地为下一代的身心健康做出行动。

[1]Allen C W, Diamond-Myrsten S, Rollins L K. School absenteeism in children and adolescents[J]. Am Fam Physician, 2018, 98(12): 738-744.

[2]宋萍,郑娇,陈靓.与心理健康问题相关休复学鉴定面临的问题与对策[J].中国法医学杂志,2023,38(1):40-42.

[3]章惠珍.积极做好高危休学学生复学心理评估[J].中小学心理健康教育,2023,(16):70-74.

注:本文系2023年度浙江省宁波市教育科学规划学生成长指导专项课题“生态修复:整合资源提升复学学生校园适应力的研究”(CD23024)研究成果。

浙江省宁波市象山县靖南大街485号(315700)

13586894106

a422603132@qq.com