融智·融通·融态: 大数据驱动下高中发展性心理健康教育的转型研究

作者:浙江省杭州第十四中学 冯冬怡 13685741898;浙江省文化馆 何大钧 13336060369

摘要:在大数据驱动教育变革的背景下,传统高中心理健康教育因评估静态化、干预经验化与资源割裂化而暴露适应性不足。本文基于“发展性心理健康教育”理念,构建“融智—融育—融态”三维数字化转型框架:在“融智”层面,聚焦多源数据融合与个体画像建模,实现心理服务由经验判断向智能决策的跃迁;在“融育”层面,重塑“家校社”协同网络与“三师”队伍,形成支持主体的系统耦合;在“融态”层面,开发过程监测与智能预警系统,推动评价由终结性测量走向动态性成长评估。研究旨在为普通高中心理健康教育提供技术赋能、机制协同和过程反馈一体化的实践范式。

关键词:教育数字化;发展性心理健康;数据赋能;动态评价

一、传统心理健康教育的困境与转型

2022年,我国启动实施《国家教育数字化战略行动》,推动大数据与人工智能等新兴技术在教育场景深度应用,高中心理健康教育的传统“三位一体”模式——以危机干预为核心、以个体咨询为主线、以校内支持为边界——面临功能性失效。当前学生的心理诉求呈现出问题类型的多样化、发展阶段的连续性与支持场域的跨域性等特征,单一化、被动性的应急干预机制已难以有效回应。与此同时,“双减”政策的落地、新高考选科机制的复杂化以及走班制带来的班级结构变动,进一步冲击了原有心理健康教育的组织模式与制度基础。如何在国家信息化战略指引下,嵌入数据治理逻辑,构建面向成长全过程、联通家校社多主体、融合评估干预反馈的支持系统,成为普通高中育人体系转型的关键命题。

(一)选科制度重构下的数据支持缺位

新高考改革推行“分类考试、综合评价、多元录取”制度,强调学生依据个人兴趣、能力特质与发展方向自主选科,显著提升了高中阶段生涯教育的前置性与个体性。在此框架下,选科行为不仅决定高考科目结构,更深刻影响学生的大学专业选择乃至未来职业路径。以浙江“7选3”方案为例,学生需在20余种组合中作出判断,其背后隐含的信息处理负担与心理调适压力显著提升,对其认知能力、情绪调节与价值澄清均提出更高要求。

然而,与之相匹配的支持系统尚未成熟。当前,大多数高中仍依赖班主任经验或静态问卷进行选科指导,缺乏对学生学业表现、心理特征、人格倾向与职业兴趣的综合建模和长期追踪。由于缺乏整合化的数据平台,心理教师、班主任与发展指导教师、家长之间信息壁垒突出,学生往往在信息不足、认知不清的状态下仓促决策,导致焦虑、后悔甚至自我否定等情绪困扰[[[] 顾雪英,陈华若,陈实.生涯教育视角下普通高中选科指导实践模式的建构及检验[J].华东师范大学学报(教育科学版),2024,42(02):63-77.]]。因此,构建基于教育大数据的学生成长档案与生涯预测模型,打通“选前识别—选中辅导—选后跟踪”链条,成为支持体系的关键。后期可通过算法模型与心理评估结合,实现选科指导、特质识别与多维决策辅助,推动心理支持机制由经验主导转向数据驱动。

(二)课程组织改革下的育人机制碎片化

普通高中课程方案(2020年修订)正式推行走班教学与选择性课程,推动教学组织形式向弹性化、个性化方向转变。这一制度变革虽然有助于学生拓展学科兴趣和提升自主学习能力,但也打破了以班级制为基础的稳定师生关系网络,造成心理支持链条的断裂。

走班制下,学生不再固定隶属单一班级,教师与学生之间的接触频次与观察时长大幅下降,导致心理状态变化难以被持续识别与动态记录。班主任难以全面掌握学生日常行为特征,心理教师则常因课时限制与师资短缺而处于“孤岛作业”状态。此外,德育、心理健康、生涯教育三大职能在组织结构与工作流程中长期分割,缺乏协同机制与信息互通,进一步削弱了系统干预的效率[[[] 屈丹.大数据时代心理健康档案在学生心理危机预警中的应用[J].山西档案,2025,(03):155-157+164. ]]。

传统心理教育方式如心理讲座、固定课程与被动咨询,已无法适配学生需求的多样性与波动性。特别是在压力突增、行为异常初显等阶段,心理支持的“识别—反馈—干预”链条无法顺畅,错过最佳干预时机。亟需通过整合学习行为数据、课堂参与记录与心理评估结果,引入动态预警系统与多场域联动机制,使心理健康支持从“静态补救”迈向“动态治理”。

(三)家庭与社会系统脱节导致干预协同缺失

在高度数字化的社会环境中,青少年面临的心理压力更加复杂多元。移动互联网的普及、社交平台的泛化与短视频算法的沉浸性,使得学生的信息摄入碎片化、社交比较强化、自我认知易失调。青少年在这种“社会加速”背景下普遍表现出情绪波动加剧、心理韧性减弱与价值观混乱等问题[[[] 林婵.社会加速理论视域下大学生心理健康面临的挑战及应对策略[J].社会主义论坛,2024,(08):59-60. ]]。

但当前学校心理支持体系仍主要局限于校内资源,家庭教育水平不一、社会服务机制薄弱,使得心理干预在校外呈现断层。尤其是在亚健康状态或情绪初期波动中,校内教师因信息不足无法早期发现,家长因认知滞后难以有效应对,医疗服务体系亦未形成教育衔接机制,导致危机发生时常常陷入“响应滞后—资源断裂”的被动局面。

这一现实要求我们从“闭环式校内服务”迈向“跨系统联动机制”。借助教育数字化平台与家校协同终端,打通心理数据实时采集、平台共享与智能推送三大环节,形成集监测、识别、干预、反馈为一体的心理支持网络。通过数据共享和情境交互,推动家庭、社会、医疗等资源嵌入学校教育流程,共同提升心理支持的时效性、精准度与全覆盖水平。

二、核心概念界定与研究框架

为了明晰本研究的理论依据与分析路径,本节将“发展性心理健康教育”作为价值取向进行界定,并提出“融智·融育·融通”三维转型框架,作为其在数字化背景下的实践路径建构。二者协同构成了本文所拟探讨的高中心理健康教育系统重构的基础逻辑与操作机制。

(一)发展性心理健康教育

发展性心理健康教育是指以激发学生心理潜能、促进其主体性发展为核心目标,整合心理预防、积极品质培育与生态支持等多重功能于一体的系统性教育路径。这一理念强调将心理健康教育从单一问题导向的“补救模式”转变为面向全体学生、贯穿全过程的“发展模式”,旨在在学生成长的关键阶段中实现心理支持的前移、干预的协同与支持的持续性[[[] 王梦柯,袁晓琳.发展性心理健康教育对农村初中生心理健康影响的实验研究[J].中国健康教育,2023,39(12):1125-1130.]]。

相较于传统聚焦危机识别与事件应对的应急性干预逻辑,发展性心理健康教育更注重支持系统的结构重构和动态运行,以实现教育功能由“事后救助”向“前置赋能”的范式跃升。其核心理念主要体现在以下三个方面[[[] 杨平,周祎.“发展心理学”视角下心理健康教育一体化的推动路径[J].齐齐哈尔医学院学报,2022,43(19):1892-1897. ]]:

1.功能取向的双重性:在服务目标上既关注心理问题的早期识别与有效干预,也强调积极心理品质(如自我效能感、情绪调节能力、人际责任感)的主动塑造与系统培育,构建以促进性功能为主、预防性功能为辅的双重支持机制。

2.发展路径的阶段性:在干预节奏上强调心理支持的动态推进与阶段匹配,注重在学生面临学业负荷上升、社会认同重构、价值观形成等关键转折期实施系统性调适,从而回应高中阶段心理发展任务的时间序列与个体差异性。

3.干预机制的生态性:在实施机制上强调学校、家庭与社会三元系统的协同合作,倡导构建跨机构、多主体参与的支持网络,提升心理服务的系统弹性与整体响应力。

在教育数字化战略深入推进的背景下,发展性心理健康教育亟需突破传统理念的封闭性与干预模式的线性化局限,主动嵌入数据治理思维、智能反馈机制与场景化服务逻辑,逐步建立起“数据—场域—个体”融合互动的支撑体系。换言之,价值理念的更新必须与结构机制的数字化转型相结合,方能推动心理育人体系的整体跃迁。

(二)“融智·融育·融通”:发展性心理健康教育的三维转型框架

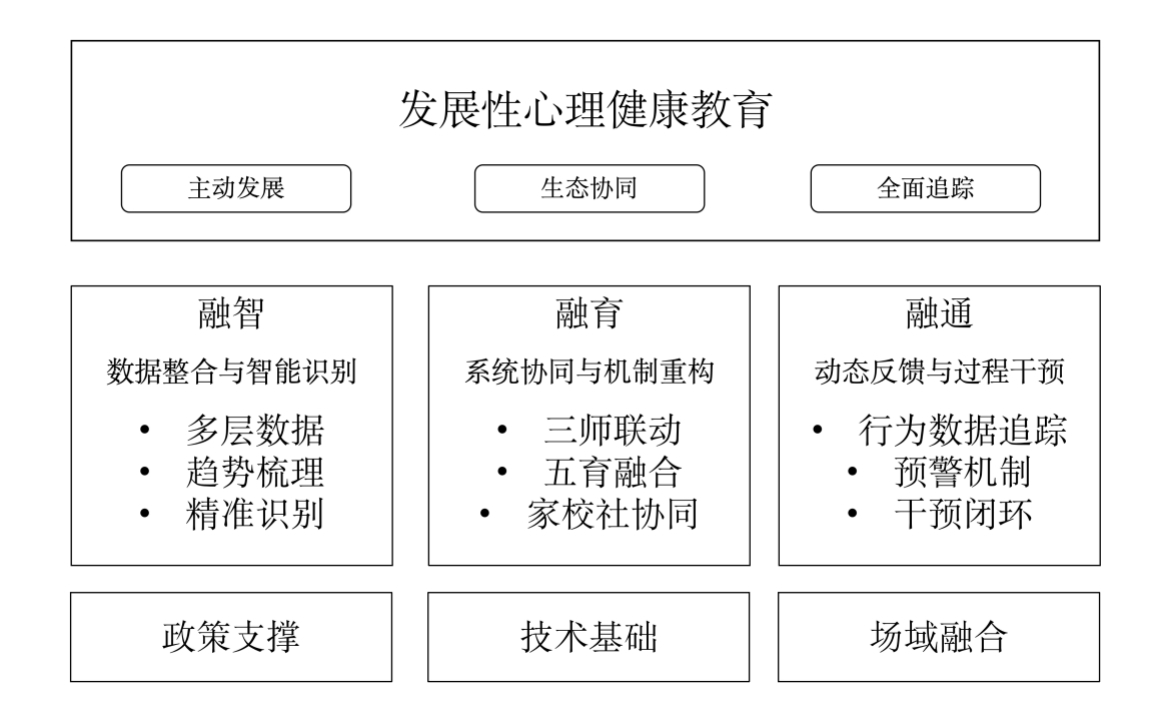

为实现发展性心理健康教育在现实教育生态中的转型,本文提出数字化背景下的“融智·融育·融通”三维操作模型框架。该模型意在回应传统心育体系在“工具滞后—机制割裂—反应迟缓”等方面的根本困境,推动心理支持体系向精准化、系统化与动态化转型。

1.融智(智能赋能):强调以数据驱动为核心逻辑,通过整合学生的学业成绩、心理测量、行为轨迹与职业倾向等多源信息,构建精准化的个体画像与动态成长档案,进而实现从经验判断向智能识别的跃升。基于人工智能与大数据分析的趋势建模与风险预测机制,不仅提高了识别效率,也为干预前置提供技术支撑。例如,基于“数字心理画像”系统可识别学生在特定阶段可能面临的情绪波动或人际冲突风险,从而精准定位干预时机与路径。

2.融育(系统协同):旨在打破学校内部职能割裂与家校资源断裂的现状,构建以“三师联动”为核心的协同育人机制。该机制主张心理教师、生涯导师与班主任之间形成信息共享与职能互补的工作网络,并积极吸纳家庭与社区组织等外部力量参与,形成“家庭—学校—社会”三元耦合的支持共同体。这种系统协同结构,不仅提升了心理服务的覆盖率与响应效率,也增强了支持体系的结构弹性与协同治理能力。

3.融通(过程反馈):关注心理干预的动态追踪与闭环反馈机制,主张通过学习行为数据、情绪语料识别、课堂互动记录等实时信息的汇聚与分析,构建“识别—干预—追踪”一体化的支持流程。不同于传统的期末测评或偶发性咨询,过程反馈机制以动态数据为抓手,能够对学生心理状态变化趋势进行及时响应与精准干预,为从“终结性评分”向“发展性引导”的价值转向提供现实路径。

综上所述,发展性心理健康教育作为理念,为心理支持体系价值导向提供规范依据;“融智·融育·融通”三维模型则以实践工具形式,为理念落地实施提供技术与机制支撑。两者结合,构成本研究所提出的高中心理健康教育数字化转型的理论框架与行动路线(见图1)。

图1 高中心理健康教育数字化转型的理论框架与行动路线图

三、大数据驱动下的发展性心理健康教育路径建构

在教育数字化、智能化进程不断加快的背景下,传统心理健康教育在理念、结构与机制层面均面临明显制约。发展性心理健康教育强调将学生作为发展主体,突出个体心理潜能的持续激发与支持机制的系统性构建,其有效转化亟需以大数据等数字技术为支撑,重塑干预路径与服务体系。基于“融智—融育—融态”三维结构,本文提出一套逻辑清晰、机制互补的转型路径,旨在实现心理健康教育的治理升级与功能跃迁。

(一)“融智”:数据赋能决策,构建个性化发展导航系统

在传统教学管理体系中,心理测评往往依赖纸笔工具或主观观察,难以捕捉学生状态的动态变化,个性化干预更是难以落地。而随着教育数据资源不断积累,学校逐步建立了覆盖学生学业表现、课堂行为、社交互动、心理状态等维度的综合数据库,为个体建模与风险识别提供坚实基础。

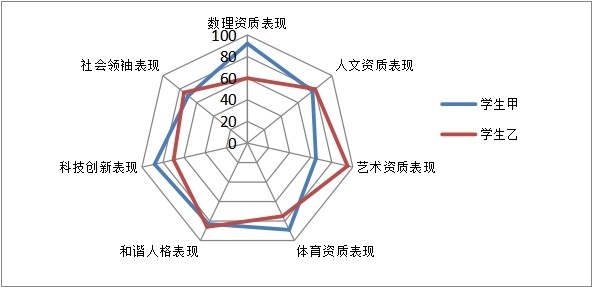

通过整合选科偏好、出勤数据等多源信息,引入数据挖掘与建模技术,学校构建起学生心理特征与成长轨迹的画像,实现个性化支持路径的动态调整。例如,在学科选择过程中,系统可依据学生的兴趣倾向、能力水平和职业意向,建构个性化成长“雷达图”(见图2),提升其决策质量与心理稳定性。此外,数据也能为生涯指导注入情境感与实效性。结合模拟情境体验、生涯探索平台与测试反馈机制,学校可支持学生在自主探究中深化自我认知,缓解高考制度压力下的迷茫与焦虑[[[] 田静.基于生涯混沌理论的高中生涯教育探新——以“模拟人生”为例[J].教育科学论坛,2022,(16):52-55. ]]。对于不同年级学生,干预机制应体现发展阶段的特征,高一关注适应与归属,高二聚焦价值探索与目标引导,高三则侧重情绪管理与应对策略。数据支持使这一递进过程更具科学性与响应性,有助于教师精准识别学生需求并提供匹配支持。

图2 学生个性化成长“雷达图”

(二)“融育”:系统协同联动,构建三维一体的育人生态

发展性心理健康教育不仅关乎技术应用,更取决于组织结构与人力资源的协调运行。长期以来,心理教师、班主任与生涯指导教师在实践中职责重叠、协作不足,导致信息孤岛和干预失效现象频繁出现。要打破这一局限,学校推动起制度、人员与资源的协同整合,构建起全员参与、跨岗协作的育人机制。

学校设立了“学生成长支持中心”,作为心理健康服务的综合枢纽,统筹动态测评、档案管理、情绪调节与个体咨询等功能,形成“问题识别—干预实施—效果反馈”的闭环机制。空间布局方面,包含心理放松区、访谈区与教师交流区;技术层面配备心理画像分析、行为监测系统及学生预约平台,使服务实现线上线下一体化融合。

在人员配置上,推动心理教师、班主任、生涯导师形成稳定的“协作三角”,明晰各自职责,构建信息共享、案例研判、联合干预等机制。例如,班主任承担早期识别与日常记录职责,心理教师提供专业判断与介入方案,生涯导师则参与价值引导与长程规划。该机制有效突破传统“单点支撑”模式,形成覆盖学生多元心理需求的网状支援体系。

同时,要打通学校与家庭、社区的联动路径,推动“家校社”协同机制常态化[[[] 顾胜楠.高校心理健康教育中“家校社”协同育人路径探索[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2023,(12):196-199. ]]。学校应通过家长学校、心理公开课、沟通平台等渠道,提升家庭系统对学生心理状态的敏感度与应对能力。社区层面,积极引入专业心理机构与医疗资源,构建校外转介与紧急干预网络,实现心理支持资源的纵深延伸。

(三)“融态”:动态反馈驱动,建构成长中的评估与干预机制

反馈机制的有效性直接影响心理支持的精准性与持续性。传统的心理评估通常停留在年度测评与终结性反馈阶段,缺乏对问题演变过程的实时监控与调适能力。而在大数据技术支撑下,心理支持系统可逐步实现过程性、阶段性和预测性融合,提升整体应对效能。

构建多维度评价体系是实现动态反馈的基础。除常规心理测量外,学校的智慧物联网可将学生在课堂中的行为表现、社交互动、作业完成情况等信息纳入评估范围,并通过分析学生在时序维度上的行为反应,识别潜在风险信号。如学生出勤率波动、出入门刷脸状态等,指向心理状态的变化趋势,为每位学生存储数字成长档案。尤其对需要关注学生,

根据物联网轨迹和学校心理系统,学校可实时采集学生在校期间的生理与行为数据,如心率、睡眠、移动轨迹等,结合AI模型进行智能识别与阈值预警。一旦学生状态超过设定范围,系统可自动发出干预建议并推送至相关教师和家长,实现心理服务从被动响应向主动发现转变[[[] 韩金起.人工智能时代高校学生心理健康素养的提升策略研究[J].中国学校卫生,2023,44(07):1125-1126. ]]。同时,定期生成可视化“成长报告”,报告内容应涵盖心理趋势曲线、行为特征分析及系统建议,反馈至学生本人、家长及教师,做好心理预警工作,为班主任和家长、心理老师提供支持依据,最终实现反馈可读、可用、可落实。

四、结语

随着《教育信息化2.0行动计划》《全国心理健康教育专项行动计划(2021—2025年)》等政策的持续推进,心理健康教育正迈向智能化、系统化与前瞻化的新阶段。尤其在“双减”“新高考”等制度变革驱动下,高中教育亟需构建以数据驱动为基础、以发展性支持为导向的心理健康服务体系,实现从“问题应对”向“主动促进”的范式转型。

本文提出“融智·融育·融态”三维路径,以回应数字化时代心理健康教育的结构转型需要。“融智”强调以大数据整合学生发展信息,构建精准识别与科学决策机制;“融育”聚焦多主体协同联动,推进学生支持网络的制度化与生态化;“融态”则推动评价系统由静态终结转向动态反馈,实现心理风险的实时监测与精准干预。三者协同构建出一个覆盖学生发展全过程、连接多维育人主体的智能心理支持体系。

当然,实现这一目标仍需克服实践困境,如数据壁垒、技术落差等问题。因此,未来应进一步加强平台建设,推动数据标准统一、智能工具普及与专业队伍建设。同时,更要注重教育系统内外的信息互通与机制协同,真正实现家校社共建共享的育人格局。发展性心理健康教育不仅是数字转型的应用场景,更是重塑育人逻辑的重要契机。唯有在信息化战略与心理健康理念的双重驱动下,方能构建起面向未来、回应现实、促进成长的教育新生态。