累积生态风险对儿童社交焦虑的影响:反刍思维和认知融合的链式中介

摘要:采用累积生态风险问卷、反刍思维问卷、认知融合问卷[]以及社交焦虑问卷对1120名学生进行调查,考察累积生态风险与儿童社交焦虑的关系以及反刍思维、认知融合的中介作用。结果发现:(1)儿童累积生态风险、反刍思维、认知融合和社交焦虑均呈显著正相关;(2)儿童累积生态风险对社交焦虑的直接效应和间接效应均显著。间接效应包括三条路径:通过反刍思维的中介作用、通过认知融合的中介作用以及通过反刍思维和认知融合的链式中介作用。在教育实践中我们应当重视对儿童进行多维度的,全面、系统的生态风险干预活动,帮助儿童建立具有适应性的情绪调节策略至关重要。

关键词:累积生态风险;反刍思维;认知融合;社交焦虑;儿童

1.问题提出

儿童心理健康是我国健康建设的重要基石。随着我国经济与社会的迅猛发展,儿童心理行为问题的出现频率以及精神障碍的发病率正在逐步攀升并逐渐幼龄化,这对儿童的健康成长将造成严重影响,并这一问题已被明确视为影响国家未来发展的重大公共卫生挑战[1]。社交焦虑(Social Anxiety,SA)的主要特征是患者对社对社交或表现情况的持续恐惧,这种恐惧源于人们担心自己暴露在陌生人面前或受到他人审视,通常会体验到强烈的焦虑感,并倾向于回避这些社交场合[2]。几项关于社交焦虑的 分析显示,中学生是社交焦虑的高风险人群。最近一项研究表明,社交焦虑检出率约为18.96%;在青春期阶段,社交焦虑的发生率更是超过了50%[3-5]。社交焦虑并非仅在成年人中出现,在儿童群体中也较为常见,并且有上升趋势。然而,我国关于儿童社交焦虑的相关研究相对较少[3]。小学高年级儿童处于自卑-勤奋的人格发展阶段的关键阶段,他们追求师长同伴的赞许与认可。这一阶段儿童拥有社交焦虑问题,不仅影响其当前的学习成绩、社会交往和心理健康,还可能对其未来的青春期过渡和长期发展产生深远影响[6-9]。另一方面来说,小学阶段是儿童神经发育与社会认知能力快速发展的关键窗口期,大脑发育尚未完全成熟,儿童既易受环境刺激影响,又具备通过干预重塑社交认知模式的潜力,具有较强的可塑性,深入探究其社交焦虑的形成机制,可为早期干预和预防提供科学依据。

生态系统论认为,个体的发展嵌套于相互影响的系列环境系统之中,发展中的个体是生态系统的核心,镶嵌着多层环境系统,这些环境系统之间相互作用最终影响个体的发展[10]。生态风险因素是指人类生存环境中会增加个体消极发展结果可能性的特征,而社交焦虑的发生也与生态风险因素的叠加有关[11]。家庭、学校、同伴等生态子系统里的相关要素均会对个体发展产生影响[12-16]。此外,以往研究发现,自我聚焦被认为是维持社交焦虑的核心病理成分之一,对自我的关注和接纳程度也会显著预测儿童社交焦虑行为[17-19]。现有研究多聚焦于单维度模式,但社交焦虑高危儿童在成长过程中同时暴露于多重风险源的叠加效应下[11]。因此,本研究在多重风险因素背景下,选取了自我接纳、亲子亲合(父子亲合、母子亲合)、学校联结(同学支持、教师支持、和学校归属感)等关键因素,作为衡量累积生态风险的核心指标,旨在从多维度、全方位深入探究,分别考察累积生态风险对儿童社交焦虑的独特效应。

反刍思维(Rumination)是指个体的思维停留在负性生活事件的负性情绪之下,反复思考事件的原因、后果及其给自己带来的感受等内容[20]。Nolen-Hoeksema的反应风格理论认为,非适应性反刍思维的应对方式,是触发、维持和推动社交焦虑的重要因素[21]。已有研究发现,自身性格特点、家庭、学校中的相关事件等都是导致出现负面情绪的关键因素,而对负面信息的反复思考会加剧社交焦虑症状[22-25]。对于儿童来说,如果在家庭、学校社会中频繁遭遇挫折或缺乏支持,可能会产生负面情绪,环境中这些累积风险因素迫使其对负性事件进行反复思考,逐渐形成对社交情景的回避或恐惧,最终出现社交焦虑。

认知融合(Cognitive Fusion)是接纳与承诺疗法(Acceptance and Commitment Therapy,ACT)中的一个重要概念,指个体的行为受限于思维内容的倾向,把头脑中的想法当作真实发生的事情,个体与认知之间的关系不恰当是导致问题行为的根源[26-28]。研究表明,个体频繁地对某一事件进行抽象和评估即反刍思维,会减少对当下真实情境的直接体验,从而产生认知融合。而认知融合能够正向预测个体的心理健康水平。毫无疑问,抑郁焦虑等情绪与个体心理健康密切相关[29-30]。

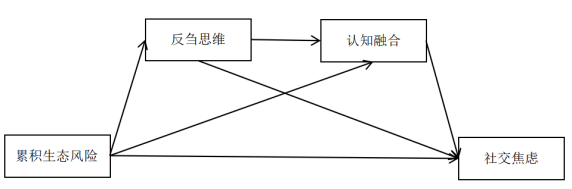

综上所述,本研究提出以下三个假设:(1)累积生态风险因素显著显著预测儿童青少年社交焦虑水平;(2)累积生态风险因素显著显著预测反刍思维和认知融合;(3)累积生态风险因素能够通过影响青少年反刍思维和认知融合而间接影响其社交焦虑水平。研究框架见图 1。

图 1 研究框架

2.研究方法

2.1对象

研究采用班级集体施测方式,由授课教师统一执行数据采集流程。共发放标准化测量工具1208份,在测试开始前,研究者向参与者详细阐释了研究背景及填答规范,完成作答后即时完成回收流程。系统剔除了存在连续重复作答、关键项目缺失等质量缺陷的无效样本88份,最终保留有效测量数据1120份。其中,男生540人(48.2%),女生514人(45.9%),性别部分未填写66人(5.9%),五年级477(42.6%),六年级643人(57.4%)。

2.2研究工具

2.2.1累积生态风险问卷

本研究基于生物生态学理论[10],参考以往累积生态风险领域相关研究,在自我、家庭、同学、教师、学校等生态子系统中选取具有代表性的风险因素。经过比较,因子得分方法是多重风险建模的首选[31]。在本研究数据处理时,先将父母亲合、学校联结部分条目进行反向计分,然后将自我接纳、父母亲合、学校联结等风险因素提取为一个累计风险因子,从而简化模型,累计风险因子的得分越高表明个体风险叠加水平越高。

(1)自我接纳。参考丛中和高文凤[32]的研究。本研究选取自我接纳分量表考察儿童自身的接纳程度,共包含8个条目。采用四点式李克特评分标准从“从不”到“总是”。分值越高自我接纳水平越低。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.878。

(2)亲子亲合。参考张文新和王美萍[33]的研究。包含母子亲合(1-5)和父子亲合(5-10)两个分量表,共包含10个条目。采用四点式李克特评分标准从“总是”到“从不”。分值越高亲子亲合程度越低。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.730。

(3)学校联结。参考喻承甫和张卫[34]的研究,包含同学支持(1、4、7、10)、教师支持(2、5、8)和学校归属感(3、6、9)三个分量表,共10个条目。采用五点式李克特评分标准从“完全符合”到“完全不符合”。第1、3、4、5、6、7、8、9题进行反向计分,得分越高学校联结程度越低。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.842。

2.2.2反刍思维问卷

采用韩秀和杨宏飞[35]修订的反刍思维量表,共22个条目。包含症状反刍(1-9、14、17-19、21-22)、强迫思考(5、10、13、15-16)和反省深思(7、11-12、20-21)三个分量表。采用四点式李克特评分标准从“从不”到“总是”。分值越高反刍思维越严重。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.949。

2.2.3认知融合问卷

参考张维晨和吉阳等人[36]的研究,由Gillanders等在2010年编制而成,国内研究者张维晨、祝卓宏等人将其翻译为中文,并验证了中文版认知融合分问卷(CFQ-F)具有良好的信效度,可用于我国的认知融合相关研究,该问卷共9个条目。采用七点式李克特评分标准从“明显不符合”到“明显符合”。分值越高认知融合的程度越高。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.942。

2.2.4社交焦虑问卷

参考孙梦圆和刘堃[37]的研究,包含害怕否定评价(1-4),陌生环境下的社会回避及苦恼(5-8),一般环境下的社会回避及苦恼(9-12)三个分量表,共12个条目。采用五点式李克特评分标准从“完全不符合”到“完全符合”。分值越高社交焦虑程度越严重。本研究中该测量工具的内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.910。

2.3数据处理

本研究中的所有数据由SPSS27.0、Hayes[38]编制的PROCESS插件进行管理与分析。本研究先将各个变量得分进行标准化操作再进行数据分析,然后采用5000次重复抽样的偏差校正百分位Bootstrap程序进行中介效应检验。在分析数据之前采用Harman单因子检验进行共同方法偏差的检验结果表明,12个因子特征根大于1,第一个因子解释的变异为16.99%,小于40%的临界值。由此可见,本研究的数据并不存在严重的共同方法偏差问题。

3结果

3.1描述性统计和相关分析

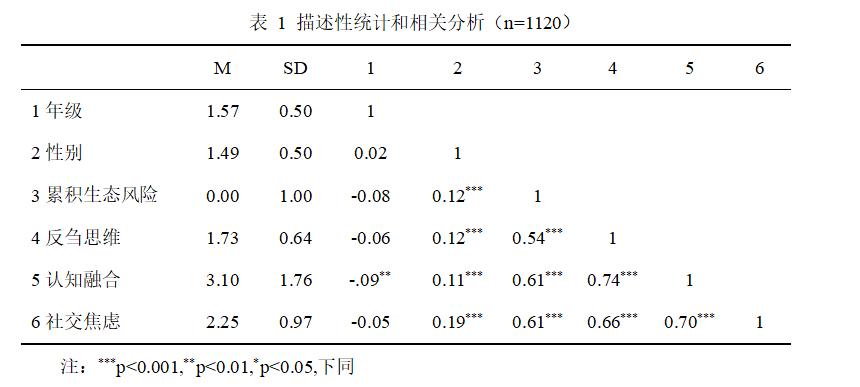

本研究首先对不同性别及年级儿童的社交焦虑水平进行了比较分析。独立样本t检验结果显示,性别因素对社交焦虑水平具有显著影响(男生:2.07±0.95;女生:2.44±0.96),其统计量为(t=-6.36,df=1047.327,p<0.001);而年级差异分析显示,五年级(2.30±0.97)与六年级(2.20±0.97)儿童的社交焦虑水平未呈现统计学意义上的显著差异(t=1.67,df=1026.16,p>0.05)。随后开展的描述性统计与相关分析(见表1)表明,研究涉及的四个核心变量——累积生态风险、反刍思维、认知融合和社交焦虑两两之间均呈显著的正相关(p<0.001)。

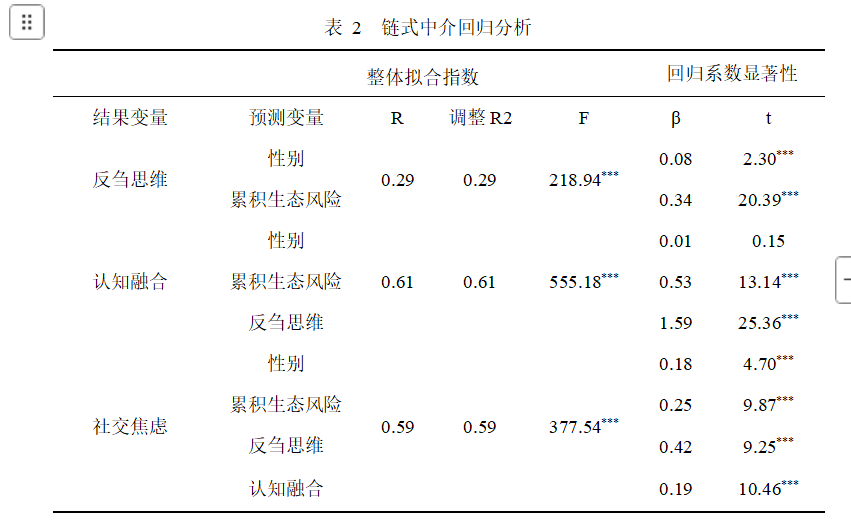

3.2反刍思维、认知融合在儿童累积生态风险和学习倦怠之间的中介效应检验

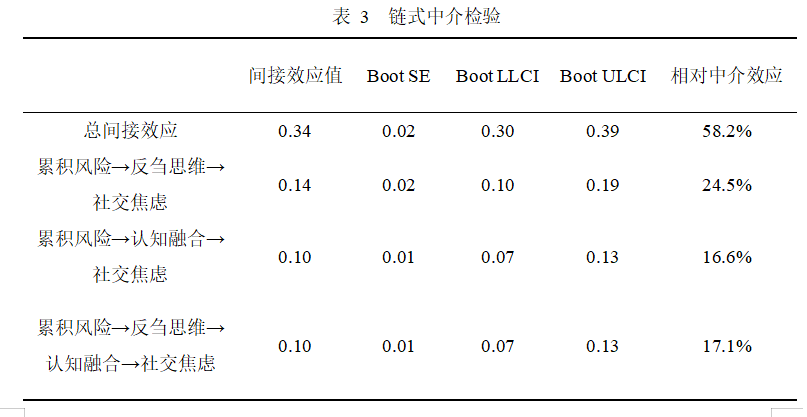

应用SPSS宏程序PROCESS的模型6,通过5000次样本抽样估计中介效应95%置信区间的方法,检验反刍思维、认知融合在儿童累积生态风险和学习倦怠之间的中介效应。由于性别与研究变量显著相关,为排除这个变量对研究模型的干扰,将性别作为控制变量纳入模型中再进行回归分析(表 2)。结果表明,控制性别和年龄后,回归分析结果揭示了变量间的预测关系(见表3):累积生态风险指数可显著正向预测反刍思维倾向(β=0.34,p<0.001)。在认知融合的预测模型中,反刍思维(β=0.53,p<0.001)与累积生态风险(β=1.59,p<0.001)均表现出显著预测作用。对于社交焦虑的预测效应分析显示,反刍思维(β=0.19,p<0.01)、认知融合(β=0.42,p<0.001)及累积生态风险(β=0.25,p<0.001)均具有统计学显著性。中介模型检验表明,该路径模型的总效应量达0.59(t=24.77,p<0.001,95%CI [0.54,0.64])。具体效应分解显示,累积生态风险通过直接作用对社交焦虑的解释系数为0.20(t=9.87,p<0.001,95%CI [0.20,0.29]),占总效应的41.8%。模型中介效应分析进一步证实,经由反刍思维与认知融合的链式中介路径产生的间接效应量为0.34,占总效应比例的58.2%(表3),中介机制在变量关系中具有重要解释力。

4讨论

本研究以Bronfenbrenner生物生态学理论为框架,系统整合个体发展中的微观要素,通过筛选自我接纳、亲子亲合及学校联结三类风险因子构建累积生态风险指标,深入探讨其与儿童社交焦虑的关联机制。研究特别聚焦反刍思维与认知融合的链式中介作用,统计分析结果表明,该模型的直接路径与中介路径均具显著性,揭示了多系统风险因素对社交焦虑问题的作用存在双重作用模式——风险因子既可通过直接作用加剧社交焦虑症状,也会通过强化个体反刍思维和认知融合产生间接影响。

4.1累积生态风险与社交焦虑的直接影响

回归分析结果验证了预设的研究假设H1:累积生态风险指数对儿童社交焦虑水平具有显著预测作用(β=0.25, p<0.001)。这与有关累积生态风险影响儿童发展的其它心理病理学问题的研究结果一致[39],也与以往累积生态风险因素预测社交能力的研究一致[11]。在家庭、同伴和师生关系中,如果儿童体验到与父母,师生同伴的消极相处模式,可能会产生消极体验[12-13][22]。自我接纳水平低的儿童,常常对自己持有较多的负面评价,这种认知模式使他们在社交情境中过度关注自身的不足,以及可能遭受的负面评价,进一步导致他们产生恐惧和回避心理,进而使社交焦虑水平升高,导致社交焦虑的出现[17][19]。因此,累积生态风险是儿童社交焦虑水平的重要风险因素。

4.2反刍思维和认知融合的中介作用

本研究揭示了反刍思维在累积生态风险因子与社交焦虑症状之间的中介效应,这与以往有关反刍思维在个体的焦虑情绪与心理健康之间起着中介作用的研究结果基本一致[22-23]。表明个体对负面生活事件的反复沉思可能构成生态风险因素转化为社交焦虑的重要心理病理机制。社交焦虑的认知理论强调认知因素在社交焦虑中的重要作用,社交回避和焦虑往往源于个人不合理的认知模式,个体倾向于对情绪和意图进行负面的加工和消极的解释[40-42]。本研究结果也验证了耿莉[21]提出的反刍思维对社交焦虑的作用机制。反应风格理论认为,在儿童遭遇负性事件时,个体容易陷入消极的思维模式[20],这种消极的思维模式会时个体产生认知偏差,对社交情境中的信息进行选择性加工,过度关注负面信息,这些消极自我信念会进一步影响个体在社交情境中的自我评价和预期,从而加重社交焦虑[42][44-45]。这一发现拓展了生态系统理论在发展精神病理学领域的应用,证实了认知加工偏差在环境压力源与情绪障碍之间的桥梁作用。

本研究还发现认知融合在累积生态风险和社交焦虑之间起到了中介作用,这与以往非适应性情绪调节策略影响心理健康中的研究结果保持一致。认知行为理论提到,个体的认知思维模式会影响其情绪状态从而影响个体行为方式[45]。在累积生态风险背景下,儿童会将一次或几次的负面经历过度泛化到所有类似的情境中,从而在类似情境中感到极度焦虑,从而在后续的社交互动中感到更加焦虑,产生社交回避行为[46]。而且,这种消极的情绪体验使儿童对自己的能力产生怀疑,自我效能感降低,他们的思维模式因此变得更加僵化和消极,心理灵活性降低,更容易陷入并认同消极体验[8][47-48],从而导致主体的社交焦虑水平升高。

4.3反刍思维和认知融合的链式中介作用

本研究进一步发现反刍思维和认知融合在累积生态风险和社交焦虑之间起着链式中介作用。反刍思维作为一种适应不良的认知结构会使儿童对负面事件进行过度思考和加工[20]。而认知融合倾向则是一种认知偏差,会使儿童将自己的内在体验与外在现实过度绑定[29]。这与以往反刍思维预测认知融合的结果一致[26][30]。在儿童遭遇逆境时,可能会产生消极的情绪体验,反刍思维和认知融合倾向同样可能会使他们的思维模式更加消极和僵化,严重影响其社交焦虑水平指数。

4.4研究意义

本研究揭示了累积生态风险对儿童社交焦虑的影响以及反刍思维和认知融合在其中复杂的作用机制,研究结果有助于教育工作者开发更具针对性的干预措施。(1)累积风险模型提示我们生态风险的干预应该是多维度的,全面、系统的干预活动不断累积可能才能带来积极的改变。(2)反刍思维和认知融合会加剧累积生态风险背景下儿童的社交焦虑水平,帮助儿童建立具有适应性的情绪调节策略至关重要。值得注意的是,当前不少研究者开始关注积极反刍的作用,这为我们提供了新的研究思路和干预方向。未来研究可以侧重于儿童积极反刍思维的培养,从而增强心理韧性和逆境商[49-51]。然而,我们也必须清醒地认识到,生态风险的力量一旦超过个体资源的保护作用时,个体在某些领域的适应结果仍然会受到逆境的消极影响。这就意味着,仅仅依靠提升儿童自身的心理素质是远远不够的,减少环境中的风险因子与干预具有同等的重要性。另外,在“个体—环境交互作用”观点的指导下,我们还要致力于提高儿童的自我接纳能力,帮助他们认识到自己的价值和优势,从而提升应对生态风险的内在力量。总之,本研究拓展了生态系统理论在发展精神病理学领域的应用,证实了认知加工偏差在环境压力源与情绪障碍之间的桥梁作用。

4.5局限与展望

本研究仍存在一些不足之处,需要在未来的研究中加以完善。首先,本研究采用横断面研究无法确定变量之间的因果关系,未来的研究可以采用实验研究和追踪设计,增强研究结论的可靠性和普适性。其次,本研究来自于儿童的自我报告,存在主观偏差,未来的研究可增加测评主体的多样性,多角度的数据收集方式增强研究结果的有效性和可信度。此外,本研究的研究对象主要为在校学生,其中真正患有社交焦虑的样本数量较少。后续研究可扩大样本范围,增加具有社交焦虑的个体样本,更全面地探讨社交焦虑的特征、成因及其对儿童发展的影响。最后,可在本研究的基础上,进一步纳入其他风险因素,并在控制部分风险变量的基础上,深入考察个别风险变量对青少年发展的独特影响。这将有助于更精准地识别和干预影响青少年发展的关键因素,为青少年心理健康的发展提供更有力的支持和指导。

5 结论

本研究的结论:(1)累积生态风险、反刍思维、认知融合均负向预测社交焦虑;(2)反刍思维和认知融合正向预测社交焦虑;(3)反刍思维、认知融合在累积生态风险和社交焦虑中起着部分中介作用。

参考文献

[1]无.关于印发健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)的通知[J].中华人民共和国国家卫生健康委员会公报,2019(12):18-21.

[2]Vilaplana-Pérez A, Pérez-Vigil A, Sidorchuk A, et al. Much more than just shyness: the impact of social anxiety disorder on educational performance across the lifespan[J]. Psychological medicine, 2021, 51(5): 861-869.

[3]黄月,韩征强,王奥,等.基于CiteSpace的儿童青少年社交焦虑的热点与前沿趋势分析[J].军事护理,2025,42(02):21-25.

[4]黄月,杜鑫,薛云珍,等.儿童期虐待与社交焦虑关系的 分析[J].中国学校卫生,2024,45(07):1012-1016.

[5]Lei Y, Wang Y Y, Wan J M, et al. Association between negative parent-related family interactions and child social anxiety: A cross-cultural systematic review and -analysis[J]. Journal of Anxiety Disorders, 2023, 99: 102771.

[6]权方英,丁文博,归梦琼,等.人际信任和社交焦虑在欺凌受害与孤独感之间的多重中介作用[J].中国健康教育,2024,40(07):662-665+670..

[7]张野,张珊珊,白冬梅,等.校园人际排斥与青少年自杀意念的关系:负面评价恐惧与社交焦虑的作用[J].心理发展与教育,2024,40(04):563-571.

[8]陈晓科,李祚山,王婧.困境儿童孤独与社交焦虑对抑郁的影响——自尊的中介作用[J].心理科学,2021,44(01):199-204.

[9]Kavici S, Ayaz-Alkaya S. Internet addiction, social anxiety and body mass index in adolescents: A predictive correlational design[J]. Children and Youth Services Review, 2024, 160: 107590.

[10]Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development[J]. American psychologist, 1977, 32(7): 513.

[11]鲍振宙,李董平,张卫,等.累积生态风险与青少年的学业和社交能力:子女责任感的风险补偿与调节效应[J].心理发展与教育,2014,30(05):482-495.

[12]Wang M, Li M, Wu X, et al. Cognitive reactivity and emotional dysregulation mediate the relation of paternal and maternal harsh parenting to adolescent social anxiety[J]. Child Abuse & Neglect, 2022, 129: 105621.

[13]Ying L, Shuang Z, Jia X. Peer attachment and self‐esteem mediate the relationship between family function and social anxiety in migrant children in China[J]. Child: Care, Health and Development, 2023, 49(3): 563-571.

[14]陈丹丹,洪昂,吴朝毅,等.童年期情感虐待对社交焦虑障碍症状严重程度的影响:尴尬易感性与负面评价恐惧的中介作用[J/OL].中国临床心理学杂志,2025,(01):29-33+38[2025-06-03].

[15]汤佳怡,付成妤,徐慰.青少年家庭功能对抑郁和社交焦虑的影响:公正世界信念的中介作用[J/OL].心理发展与教育,2025,(05):701-709[2025-06-03].

[16]曾成伟,张斌,张安琪,等.学校联结对青少年手机成瘾的纵向影响:社交焦虑和亲子依恋的作用[J].心理发展与教育,2025,41(02):256-264.

[17]陈慧菁,林沐雨,钱铭怡.自我聚焦对社交焦虑个体外部注意与状态焦虑的作用——来自眼动与生理指标的证据[J].北京大学学报(自然科学版),2023,59(01):170-178.

[18]李洁,张乐君,温兆优,等.父母心理控制对流动儿童社交焦虑的影响:自尊和无法忍受不确定性的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2021,29(01):139-143+103.

[19]张伟玲.大学生自尊在自我接纳和社交焦虑间的中介作用[J].中国学校卫生,2016,37(09):1354-1357.

[20]Nolen-Hoeksema S. Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes[J]. Journal of abnormal psychology, 1991, 100(4): 569.

[21]耿莉,冯秋阳,李彧,等.反刍思维对社交焦虑的影响:消极自我信念的作用[J].心理学报,2025,57(05):792-806.

[22]秦瑶,彭运石.父母教养方式对初中生社交焦虑的影响:同伴接纳和反刍思维的链式中介作用[J].心理发展与教育,2024,40(01):103-113.

[23]王继瑛,蒋京川,宋志璐.社会排斥能否加剧大学生的社交焦虑?——反刍思维的中介作用[J].江苏高教,2024,(12):62-67+145.

[24]陈妮娅,金童林,王艇,等.暴力暴露对大学生社交焦虑的影响:反刍思维的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2018,26(06):1200-1203.

[25]宋颖,张守臣.领悟社会支持对社交焦虑的影响:反刍思维的中介作用和社会阻抑的调节作用[J].心理科学,2016,39(01):172-177.

[26]甘明星,王蒙,林丽华,等.青少年儿童期心理虐待与忽视对非自杀性自伤行为:反刍思维和认知融合的链式中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021,29(05):787-791.

[27]张婍,王淑娟,祝卓宏.接纳与承诺疗法的心理病理模型和治疗模式[J].中国心理卫生杂志,2012,26(05):377-381.

[28]曾祥龙,刘翔平,于是.接纳与承诺疗法的理论背景、实证研究与未来发展[J].心理科学进展,2011,19(07):1020-1026.

[29]龙海霞,马淑琴.大学生经验性回避、认知融合与心理健康之间的关系:正念的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021,29(07):1077-1084.

[30]闫静怡,张雪倩,孙琦,等.非适应性认知情绪调节策略对高中生抑郁的影响:经验回避和认知融合的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2022,30(06):1303-1307.

[31]李董平.多重生态学风险因素与青少年社会适应:风险建模与作用机制研究[D],2012.

[32]丛中,高文凤.自我接纳问卷的编制与信度效度检验[J].中国行为医学科学,1999,(01):20-22.

[33]张文新,王美萍,Andrew Fuligni.青少年的自主期望、对父母权威的态度与亲子冲突和亲合[J].心理学报,2006,(06):868-876.

[34]喻承甫,张卫,曾毅茵,等.青少年感恩与问题行为的关系:学校联结的中介作用[J].心理发展与教育,2011,27(04):425-433.

[35]韩秀,杨宏飞.Nolen-Hoeksema反刍思维量表在中国的试用[J].中国临床心理学杂志,2009,17(05):550-551+549.

[36]张维晨,吉阳,李新,等.认知融合问卷中文版的信效度分析[J].中国心理卫生杂志,2014,28(01):40-44.

[37]孙梦圆,刘堃,刘丽,等.精简版青少年社交焦虑量表在初中生人群中的信效度评价[J].现代预防医学,2017,44(23):4310-4313.

[38]Hayes A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression- d approach[M]. Guilford publications, 2017.

[39]Evans G W, Li D, Whipple S S. Cumulative risk and child development[J]. Psychological bulletin, 2013, 139(6): 1342.

[40]Mason T B, Smith K E, Engwall A, et al. Self-discrepancy theory as a transdiagnostic work: A -analysis of self-discrepancy and psychopathology[J]. Psychological bulletin, 2019, 145(4): 372.

[41]彭玉佳,王愉茜,鞠芊芊,等.贝叶斯框架下社交焦虑的社会认知特性[J/OL].心理科学进展,1-8[2025-06-03].

[42]蒋舒阳,刘儒德,冯毛,等.自尊与中学生问题性手机使用:社交焦虑和逃避动机的中介作用[J].心理科学,2024,47(04):940-946.

[43]陈婷,张垠,马智群.父母冲突对初中生攻击行为的影响:情绪调节自我效能感与情绪不安全感的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2020,28(05):1038-1041+1037.

[44]戴汶珂.大学生原生家庭功能与认知偏差的关系:安全感和人际关系行为困扰的多重中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021,29(09):1407-1411.

[45]张晴晴,陈婷婷,刘姗姗,等.负面评价恐惧对抑郁的影响:认知重评、表达抑制和社交焦虑的多重序列中介作用[J].中国临床心理学杂志,2022,30(06):1292-1296.

[46]Bardeen J R, Fergus T A. The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety, depression, stress and posttraumatic stress symptoms[J]. Journal of contextual behavioral science, 2016, 5(1): 1-6.

[47]McCracken L M, Badinlou F, Buhrman M, et al. The role of psychological flexibility in the context of COVID-19: Associations with depression, anxiety, and insomnia[J]. Journal of Contextual Behavioral Science, 2021, 19: 28-35.

[48]Chen C, Qin J. Emotional abuse and adolescents’ social anxiety: The roles of self-esteem and loneliness[J]. Journal of family violence, 2020, 35(5): 497-507.

[49]梁洁霜,张珊珊,吴真.有留守经历农村大学生社交焦虑与情感虐待和心理韧性的关系[J].中国心理卫生杂志,2019,33(01):64-69.

[50]王丹妮,吴善玉,唐欢,等.本科护生积极心理资本与逆商的相关性研究[J].护理研究,2018,32(14):2313-2315.

[51]徐芳芳,单庆芳,洪贝琪,等.青少年逆境商与父母教养方式关系研究[J].中国学校卫生,2015,36(11):1665-1668.

The Impact of Cumulative Ecological Risk on Social Anxiety: A Chain Mediation of Rumination and Cognitive Fusion

Abstract:This study investigated the relationship between cumulative ecological risk and social anxiety in children, as well as the mediating roles of rumination and cognitive fusion. A total of 1,120 students were surveyed using the Cumulative Ecological Risk Questionnaire, Rumination Questionnaire, Cognitive Fusion Questionnaire, and Social Anxiety Questionnaire. The results showed that: (1) Children’s cumulative ecological risk, rumination, cognitive fusion, and social anxiety were significantly positively correlated; (2) The direct and indirect effects of cumulative ecological risk on social anxiety were both significant. The indirect effects included three pathways: the mediating role of rumination, the mediating role of cognitive fusion, and the chain mediating role of rumination and cognitive fusion. In educational practice, we should emphasize multidimensional, comprehensive, and systematic ecological risk intervention activities for children, as it is crucial to help them develop adaptive emotion regulation strategies.

Keywords:Cumulative Ecological Risk; Rumination; Cognitive Fusion; Social Anxiety; Children