批评方式对中职生行为改善的影响:批评认知与师生关系的链式中介作用

陈钰琳,柴亚星,宋佳雨

运城师范高等专科学校,山西运城 044000

【摘 要】目的 探讨批评方式、批评认知、师生关系与中职生行为改善之间的关系。方法 将230名中职生随机分配到结果性、过程性、特质性三种批评方式下,对其批评认知、师生关系和行为改善情况进行调查。结果 相对于结果性批评,过程性批评能够促进中职生对教师批评的正确认知和积极师生关系的形成,进而增强其行为改善的意愿;相对于结果性批评,特质性批评会妨碍中职生对教师批评的认知、破坏师生关系,进而削弱其行为改善的意愿。结论 批评方式通过批评认知和师生关系的链式中介作用对中职生行为改善产生影响。 中职教师应采用过程性评价,以促进学生行为的积极改变

【关键词】 中职生;批评方式;行为改善;批评认知;师生关系

一、引言

教育,不仅要传授知识和技能,更要塑造学生的价值观和行为准则。面对中职生身上普遍存在的情绪管理障碍、不良学习生活习惯及网络沉迷等心理行为问题[1],教师应当如何有效引导学生明辨是非,建立行为边界?适当的惩戒是不可或缺的。《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》也明确指出,维护教师教育惩戒权,支持教师积极管教[2]。这为教育惩戒提供了制度保障,但如何将批评转化为育人艺术,使“良药”不再苦口、“忠言”不再逆耳,仍需深入探讨。

维纳(Weiner)的归因理论认为,个体对行为结果的归因会影响个体的情绪体验、自我认识及未来的行为表现。卡明斯(Kamins)根据批评中隐含的对学生不当行为的归因,将教师批评划分为结果性批评、过程性批评和特质性批评三种类型[3] 。其中,结果性批评是一种无归因的反馈,仅对不当行为结果进行客观描述(如“本次作业未按时提交”);过程性批评将问题归因于特定情境中出现的一些暂时的可变的动态因素,如方法选择偏差或努力程度不够(如“解题步骤不完整”);特质性批评则指向学生内隐的稳定特质,通过能力否定或人格评判形成消极身份标签(如“你不是学习这块料”)。赵景欣等研究发现[4],过程性批评组儿童各方面的表现最好,特质性批评组的儿童表现最差。程亚华等[5]研究发现,过程性批评不会影响学生的行为改善意向;而特质性批评不仅会引发被试对老师产生严重的情绪抵触,更导致其行为改善意愿大幅下降。可见,不同类型的批评可能会对会对学生的性格塑造、学业进步以及心理建设等方面产生不同的影响。

黄明权等提出,教师批评的育人效能存在显著个体差异,与学生对批评的思维方式有关[6],现有研究也证实了这一点[7]。有的学生对教师批评持认同态度,将之理解为善意提醒,视作自身进步的契机;有的学生则将教师批评理解为教师对自己不满,成为与教师作对的理由。针对中职群体的追踪调查显示,该群体普遍存在双重认知困境:其一,因长期学业挫败经历形成的习得性无助,导致绝大多数受访者对批评反馈产生自动化防御反应,对教师批评不加分辨,难以领会其背后的涵义,对不同批评方式做出相似的反应。其二,发展性角色认知偏差,将教师的管理行为误读为“过度控制”,尤其在作业完成度与“迟到”时间规范等常规管理维度抵触情绪显著,对老师这些方面的批评“颇有微词”。因此,可以推测中职生对批评的认知在批评类型对行为改善意愿的影响中可能存在中介作用。

批评反馈还会影响师生关系的构建。从社会交换理论视角看,批评作为一种否定性评价,可能削弱师生间的信任资本与社会情感联结,如库珀(Cooper)[8]和伯内特(Burnett)[9]都曾发现,频繁接受消极反馈(批评)的学生更不愿意跟老师进行互动,感觉与老师的关系更糟糕。然而,梅耶(Meyer)[10]则认为批评也不一定会破坏师生关系,当批评被学生解读为发展性支持而非能力否定时,反而能促进积极师生关系的形成,感觉与老师更加亲密。因此,中职生对批评的认知可能会在批评类型对师生关系的影响中起作用。另外,师生关系对学生发展具有预测效应,如吴(Wu)[11]发现,师生关系亲密度的提升可以显著增强学生的学习动机并改善其学习行为。因此,教师应重视批评的建构性表达,将否定性评价(批评)转化为关系增进的契机。

综上所述,本研究主要探讨批评方式、批评认知、师生关系与中职生行为改善之间的关系,并着重探讨批评认知和师生关系在批评方式和中职生行为改善之间的作用,以期深入了解批评方式影响中职生行为改善的心理机制,寻求更加科学、恰当、积极的批评策略。

二、 对象与方法

(一) 研究对象

本研究选取了山西省南部某城市的两所职业院校中职生248名(男生103名,女生145名),覆盖一至三年级各个专业。学生被随机分配到过程性、结果性和特质性三种批评方式之下。数据回收后,剔除了不合格的数据18份,实际有效数据230份,其中过程性批评组75份,结果性批评组77份,特质性批评组78份。被试平均年龄15.15±0.25岁,均自愿参与研究并承诺未参加过类似研究。

(二)研究工具

1.典型批评事件的筛选

研究初期为保证实验材料的典型性与科学性,对批评事件进行了筛选。通过自编问卷《中职生受批评情境调查》对132名中职生(男生52名,女生80名)进行调查,初步识别出课堂纪律违反、作业拖延等12项高频批评事件。继而结合文献分析法,参考斯基珀(Skipper)[12]和程亚华[13]的研究,最终确定8类典型事件,涵盖学业表现维度(作业敷衍、考试不及格);课堂行为维度(说话、睡觉、电子设备使用不当);③日常规范维度(迟到、卫生值日不合格、校规违反)。这些事件在中职生自己或周围人身上经常出现,非常熟悉,容易代入。

选定典型批评事件后,根据过程性批评、结果性批评和特质性批评的操作性定义,为每个事件编写三种批评语。

2.批评认知的测量

在每个批评事件后,通过被试对“你认为老师对你的批评正确吗”进行五点评分(1=完全错误,5=完全正确),了解学生对老师批评的认知。当评分≤2时,

被试需写下自己反驳老师的理由及“如果老师采用何种方式指出问题,我会更容易接受”。并勾选1-3种主要情绪(如认同、羞愧、愤怒)等,并标注等级(1-3级)。

3.师生关系的测量

参照并改进了斯基珀(Skipper)和程亚华的方法,通过对“你觉得老师喜欢你吗”等五个项目进行五点评分,测量学生感知到的师生关系。评分越高,表示学生感知到的师生关系越亲密。

4.行为改善的测量

参照并改进了程亚华对初高中生行为改善的测量方法,在每个批评事件后,要求被试对三个阶梯式的问题(如“你愿意改善被老师批评的行为吗?”“你愿意在多长时间内改善该行为”)进行五点评分。评分越高,表明学生越愿意改善和纠正不良行为。

三、研究结果

自变量“批评方式”为分类变量,需转化为虚拟变量。在这类研究中,通常需要设置一个控制组或基线水平。由于结果性批评是一种无归因的“中性”反馈形式,因此本研究将其设为参照组来考察其他两种批评方式的影响,并设置两个虚拟变量D1和D2。D1为过程性批评(过程性批评为1,其他批评方式为0);D2为特质性批评(特质性批评为1,其他批评方式为0)。

(一)批评方式、批评认知、师生关系及中职生行为改善的相关分析

首先,对各变量之间的相关关系进行检验。结果发现,批评方式、批评认知等变量间均存在两两显著相关。具体如下:过程性批评与批评认知、师生关系及行为改善呈显著正相关,特质性批评与批评认知、师生关系及行为改善呈显著负相关;批评认知、师生关系与行为改善呈显著正相关(见表1)。

表1 批评方式、批评认知、师生关系与中职生行为改善间的相关分析

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1过程性批评 | 1 | ||||

| 2特质性批评 | -0.493*** | 1 | |||

| 3批评认知 | 0.488*** | -0.788*** | 1 | ||

| 4师生关系 | 0.544*** | -0.381*** | 0.519*** | 1 | |

| 5行为改善 | 0.333*** | -0.377*** | 0.506*** | 0.653*** | 1 |

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。下同。

(二)批评方式对中职生行为改善的中介效应检验

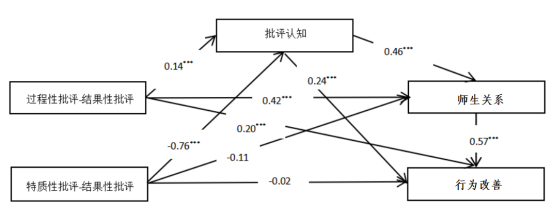

采用Process程序进一步探究批评方式对中职生行为改善的影响路径。根据赵(Zhao)[14]等提出的中介效应分析程序,以结果性批评为参照组,设置两个虚拟变量。结果显示:过程性批评和特质性批评(vs.结果性批评)对行为改善的影响受批评认知的中介作用分别为0.267(95%CI:0.1762,0.358)和-0.349(95%CI:-0.553,-0.156),区间均不包含0,具有统计学意义,批评认知的中介效应成立;过程性批评(vs.结果性批评)对行为改善的影响受师生关系的中介作用为0.466(95%CI:0.342,0.594),区间不包含0,具有统计学意义,表明师生关系的中介效应成立,而特质性批评(vs.结果性批评)对行为改善的影响受师生关系的中介作用为0.072(95%CI:-0.027,0.176),区间包含0,不具有统计学意义,师生关系的中介效应不成立;过程性批评、特质性批评(vs.结果性批评)对行为改善的影响受批评认知及师生关系的链式中介作用分别为0.198(95%CI:0.129,0.280)和-0.439(95%CI:-0.592,-0.308),区间均不包含0,具有统计学意义,批评认知及师生关系的链式中介效应成立。此外,过程性批评(vs.结果性批评)对行为改善的直接效应为-0.192(95%CI:-0.372,-0.124),区间不包含0,具有统计学意义,直接效应显著,而特质性批评(vs.结果性批评)对行为改善的直接效应为0.036(95%CI:-0.204,0.275),区间包含0,不具有统计学意义,直接效应不显著;过程性批评、特质性批评(vs.结果性批评)对行为改善的总效应分别为0.596(95%CI:0.410,0.783)和-0.681(95%CI:-0.866,-0.496),区间均不包含0,具有统计学意义,总效应均显著(见表2、图1)。

表2中介效应显著性检验

| 影响路径 | 效应值 | 95%置信区间 |

| 过程性批评-结果性批评→批评认知→行为改善 | 0.267 | [0.1762,0.358] |

| 过程性批评-结果性批评→师生关系→行为改善 | 0.466 | [0.342,0.594] |

| 过程性批评-结果性批评→批评认知→师生关系→行为改善 | 0.198 | [0.129,0.280] |

| 直接效应(过程性批评-结果性批评→行为改善) | -0.192 | [-0.372,-0.124] |

| 总效应(过程性批评-结果性批评→行为改善) | 0.596 | [0.410,0.783] |

| 特质性批评-结果性批评→批评认知→行为改善 | -0.349 | [-0.553,-0.156] |

| 特质性批评-结果性批评→师生关系→行为改善 | 0.072 | [-0.027,0.176] |

| 特质性批评-结果性批评→批评认知→师生关系→行为改善 | -0.439 | [-0.592,-0.308] |

| 直接效应(特质性批评→行为改善) | 0.036 | [-0.204,0.275] |

| 总效应(特质性批评→行为改善) | -0.681 | [-0.866,-0.495] |

图1 批评认知与师生关系在批评方式与行为改善间的链式中介作用

四、讨论

(一)特质性批评对中职生批评认知、师生关系及行为改善的影响

本研究发现,特质性批评与批评认知、师生关系及行为改善之间存在显著负相关。中介效应检验结果表明,批评认知在特质性批评与行为改善之间起完全中介作用。特质性批评是对学生整体能力或人格的否定性评价,例如“你真笨”“你太懒”这样批评语背后可能是老师的“恨铁不成钢”或负面情绪的宣泄,但学生感受到的是老师对其整体的不喜欢甚至厌恶,从而形成敌意认知,与王(Wang)的研究结果一致[15]。此外,通过学生书写的反驳教师批评的理由发现,学生普遍认为单次不当行为不能代表自己的整体表现,感到委屈并质疑批评的公正性,与张妍的观点一致[16]。这种批评方式不仅得不到学生的认可,还会引发逆反和抵触情绪,甚至成为以后与老师作对的理由(“你说我懒我就懒给你看”;“你不喜欢我,我更不喜欢你”),不良行为不仅得不到改善,反而愈演愈烈。

值得关注的是,师生关系的单独中介效应未达到显著水平,这与普通中学生群体的研究结果存在显著差异[17]。访谈发现,很多中职生在过往学习经历中就多次接受过教师类似的特质性批评,被贴上“不听话”“不上进”的标签,从而对教师群体产生一种先入为主敌意和抗拒心理。虽然特质性批评会破坏师生关系,但由于原本的师生关系就不够亲密,其破坏作用有限,因此师生关系在特质性批评和行为改善之间的中介作用不够显著。但链式中介模型显示,“批评认知→师生关系”的链式中介作用显著,表明批评认知会加剧师生关系恶化。根据成就目标和能力理论,特质性批评通过双重机制阻碍发展:一方面,学生如果频繁接受特质性批评,会形成或加剧形成消极的自我概念(“我确实很没用”“我就是很笨”“我就不是学习这块料”),进而发展为能力固存观,产生无助感。另一方面,这种批评方式严重妨碍积极师生关系的建立,学生不配合教师的安排和指导,更倾向于通过外在层面(如穿衣打扮)来提升自我形象,“让自己看起来很聪明”,而非选择学习新技能的任务,导致不良行为得不到实质性改变。此外,特质性批评缺乏明确的改进路径,即使学生有改善的心向,也因不知如何努力而感到迷茫。因此,中职教师在教育过程中应避免使用特质性批评这种批评方式,以免对学生行为改善和师生关系产生负面影响。

(二)过程性批评对高职生批评认知、师生关系及行为改善的影响

本研究发现,过程性批评与批评认知、师生关系及行为改善之间存在显著正相关。过程性批评能够正向预测中职生的行为改善,与程亚华对高中生群体的研究结果基本一致[18],但与杨矗初中生群体研究结果存在显著差异[19]。这表明,尽管中职生可能存在一些行为问题,但他们已经具备判断是非的能力,能够有效分辨教师不同的批评方式及其隐含的意图。因此,中职教师无需过分畏惧采用批评教育。只要采用正确的批评方式,就能达到完善学生品格、促进学生健康成长的目的。过程性批评仅针对本次行为过程中的不足(如不够努力或者采用的策略不当),更能让学生理解教师的良苦用心,从而更愿意改善不良行为。

中介效应检验结果进一步揭示,批评认知和师生关系在过程性批评与行为改善之间起显著的中介作用,具体通过三条路径实现:(1)批评认知的单独中介作用;(2)师生关系的单独中介作用;(3)“批评认知→师生关系”的链式中介作用。这一多路径模型印证了梅耶(Meyer)[20]的观点。过程性批评这种“对事不对人”的批评方式更容易获得学生的认可,将其解读为教师对他们的期待和关心。此外,过程性批评比结果性批评更具针对性,学生能够明确知晓本次行为不当的具体原因和改进方向,从而显著提高行为改善的意愿。

研究还发现,过程性批评并不会破坏师生关系。这种有理有据的批评方式更容易让学生感受到教师的关心,满足他们对情感支持的渴望。因此,过程性批评不仅不会破坏师生关系,还能促进积极师生关系的形成。对教师过程性批评的认可与亲密的师生关系能够帮助对学生更准确地理解批评背后的善意,增强其改善对不良行为的意愿。批评认知帮助学生从认知方面正确认识批评,而亲密的师生关系又能推动学生良好行为习惯的养成。中职教师可以通过将知情行有机结合起来的方式,充分发挥批评教育的积极作用。

参考文献:

[1]姚尧.从封闭至开放:利用互联网开展中职生心理健康教育的实践策略[J].中小学心理健康教育,2024,(28):70-72+75.

[2]中共中央、国务院.《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》[Z].2024-8-6.

[3]Kamins,M.L.,&Dweck,C.S.Person versus process praise and criticism: Implications for contingent self-worth and coping[J].Developmental Psychology,1999,35( 3) ,835-847.

[4]赵景欣,王美芳.批评/表扬与儿童反应模式的关系[J].心理科学进展, 2003 (0 6) :663-667.

[5][13][17][18]程亚华,闫琳,张锋.批评方式对初、高中学生行为改善意向的影响:师生关系亲密度的作用[J].心理发展与教育,2025,(01):42-50.

[6]黄明权,张景新,徐平磊.实施高质量教师反馈,促进学生成长型思维模式发展[J].教育观察,2022,11(29):101-104.

[7]Li Jiangyue.Vulnerable Socially Smart Kid: Theory of Mind and Sensitivity to Teacher Criticism[C].International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts,2022.

[8] Cooper,H.M..Controlling personal rewards: professional teachers' differential use of feedback and the effects of feedback on the student's motivation to perform[J].

Journal of Educational Psychology,1997,69(4), 419–427.

[9]Burnett,P.C..Teacher praise and feedback and students' perceptions of the classroom environment[J]. Educational Psychology,2002,22(1), 5–16.

[10][20]Meyer,W..Paradoxical effects of praise and criticism on perceived ability. European Review of Social Psychology,1992,3(1), 259–283.

[11]Wu Fangwen, et al.The role of perceived teacher and peer relationships in adolescent students’academic motivation and educational outcomes[J].Educational Psychology,2022,42(4):439-458.

[12]Skipper,Y.,&Douglas,K.The influence of teacher feedback on children’s perceptions of student-teacher relationships[J].British Journal of Educational Psychology,2015,85( 3) ,276-288.

[14]Zhao X, Lynch Jr J G, Chen Q. Reconsidering Baron and Kenny: myths and truths about mediation analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010,37(2):

197-206.

[15]Shutao W ,Demei Z .The loss outweighs the gain: teacher criticism as a moderator in the relations between pathological internet use, learning maladaptation, and academic performance[J].European Journal of Psychology of Education,2023 ,

39(2):751-766.

[16]张妍.基于学生体验的教师有效批评研究[J].师道,2021,(08):29-30.

[19]杨矗,庞明明.反馈方式对初中生经历挫折后反应模式的影响[J].心理月刊,2024,19(11):104-106.

通讯作者:柴亚星

通讯地址:山西省运城市盐湖区万和城小区

联系方式:17835060066