高中生综合幸福感发展现状调查

◎钱璟烨1 高永金2 蒋珊珊1(1.广西民族大学教育科学学院,南宁 530006;2.广西教育研究院,南宁 530021)

摘 要:采用自编量表,从自我、家庭、学校和社会四个方面以及所形成的综合幸福感对广西N市1192名学生进行调查,以更全面、客观反映高中生综合幸福感发展状况。结果表明:(1)高中生的综合幸福感均分为(4.03±0.68)分;(2)该群体的综合幸福感在性别、年级、家庭所在地、学校类型、父亲文化程度、父亲职业类型、母亲职业类型、学习水平、家庭教养方式、父母是否长期在外务工上存在显著差异;(3)高三学生的综合幸福感得分最低,其中学校幸福感的表现尤为不佳。总体而言,高中生的幸福感发展状况较为良好。未来可以根据高中生不同群体的特点,有针对性地实施综合幸福感提升项目。

关键词:综合幸福感;高中生;现状调查

注:本文系广西壮族自治区教育厅2024年学校安全稳定与应急工作资助经费课题“中小学生综合幸福感量表的编制及现状调查研究”(课题编号:GXAW2024B035);2024年度广西研究生教育创新计划项目“积极心理学视域下高中生综合幸福感测评及提升研究”(课题编号:YCSW2024288)研究成果。通讯作者:高永金,E-mail:kingking1971@163.com。

一、引言

幸福感是青少年儿童心理健康的本质要求。在当今社会,随着学业压力、人际关系等多重因素的交织影响,高中生幸福感状况日益成为社会所关注的焦点。了解高中生幸福感发展的现状与特点,对于促进学生健康成长、提升教育质量有重要意义。当前,尽管幸福感测量工具多样,但缺乏针对不同情景的专用性[1],或是测量单一,仅以主观幸福感或心理幸福感等同于个人整体的幸福感,忽视学生的社会属性[2];又或是项目数过多,对于高中生来说,可能造成一定的压力和疲劳[3]。经济合作与发展组织[4](OECD)在教育工作报告中定义青少年学生的幸福感为与学生个体和社会目标相关的动态状态,是个体在认知、心理、身体、社会和物质等多个维度上的综合体现。也有学者通过元分析识别出学生幸福感主要来自八个领域,分别为积极情绪、缺乏消极情绪、人际关系、投入、成就、学校目标、个人内部因素和外部环境因素[5]。可见,高中生幸福感的来源多样,基于我国学情,可以分为自我、家庭、学校和社会四个方面。本研究在借鉴国内外研究成果的基础上,自编高中生综合幸福感量表,对高中生幸福感发展的现状进行全面调查与深入分析并提出针对性教育建议,为促进高中生幸福感和心理健康提供科学依据和实践指导。

二、对象与方法

(一)研究对象

采用随机抽样法在广西壮族自治区N市3所高中进行(1所为城区示范高中、1所为城区普通高中、1所为县城高中),每所高中各年级各抽取3个班,共发放问卷1250份,获取有效问卷1192份,问卷有效回收率为95.36%。其中,男生563人(47.23%),女生629人(52.77%);高一学生379人(31.80%),高二学生440人(36.91%),高三学生373人(31.29%)。

(二)研究工具

1.自编一般情况调查问卷

包括性别、年级、家庭所在地、是否独生、父亲/母亲文化程度、父亲/母亲职业类型、学习水平、教养方式、父亲/母亲是否长期(外出务工连续三个月以上)在外地工作。

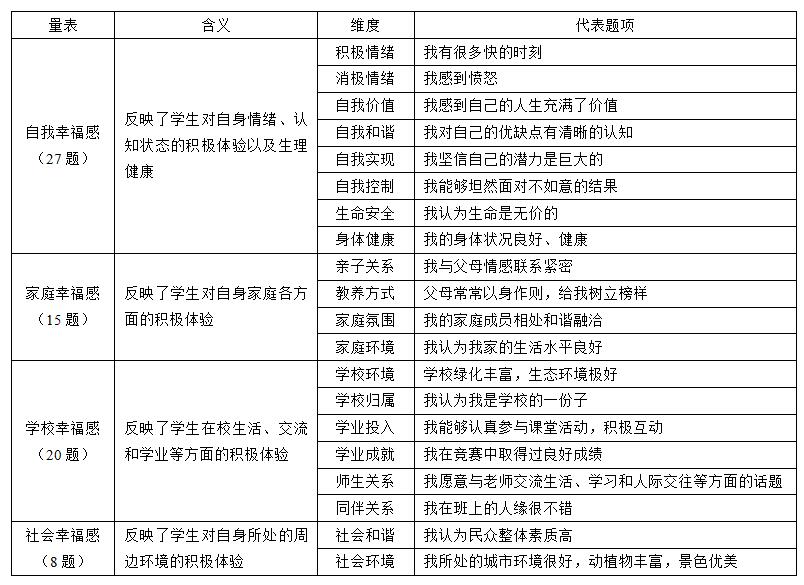

2.自编高中生综合幸福感量表

采用自编的高中生综合幸福感量表,包含自我幸福感、家庭幸福感、学校幸福感、社会幸福感四个分量表,共70个项目。量表采用6点评分法,得分越高,表明个体幸福感水平越高。总量表的Cronbach’s α系数为0.96,各分量表的Cronbach’s α系数分别为0.93、0.92、0.91和0.83。

3.数据处理

将有效数据导入SPSS 26软件行统计分析,以p<0.05为差异具有统计学意义。

三、研究结果

(一)高中生综合幸福感的整体状况

如表1所示,高中生在总量表上的均分为4.03,各分量表的均分在3.76—4.27之间。单样本t检验结果显示,总量表及各分量表的均分显著高于理论中值3.5(p<0.001),表明高中生的幸福感发展情况良好。重复测量方差分析的结果显示,高中生在不同幸福感分量表得分均存在显著差异(F=260.17,p<0.001)。各分量表得分排序为:家庭幸福感>自我幸福感>(社会幸福感、学校幸福感)。

(二)高中生综合幸福感的差异分析

1.学生的性别差异

独立样本t检验结果显示,男生的综合幸福感、自我幸福感和家庭幸福感得分高于女生,其余不存在显著差异。重复测量方差分析的结果显示,男女生在不同幸福感分量表得分均存在显著差异(F男=197.82,F女=82.54,p<0.001)。各分量表得分排序,男生为:家庭幸福感>自我幸福感>(社会幸福感、学校幸福感);女生为:家庭幸福感>自我幸福感>社会幸福感>学校幸福感。总体而言,男生幸福感水平高于女生。

2.学生的年级差异

单因素方差分析结果显示,高一、高二学生的综合幸福感、学校幸福感和社会幸福感得分高于高三学生,高二学生的自我幸福感得分高于高一、高三学生。重复测量方差分析结果显示,各年级学生在不同幸福感分量表得分均存在显著差异(F高一=62.04,F高二=92.62,F高三=109.99,p<0.001)。各分量表得分排序,高一年级学生为:家庭幸福感>自我幸福感>(学校幸福感、社会幸福感);高二年级学生为:(家庭幸福感、自我幸福感)>(学校幸福感、社会幸福感);高三年级学生为:家庭幸福感>自我幸福感>(学校幸福感、社会幸福感)。总体而言,高二学生的幸福感水平最高,高一学生次之,高三学生最低。

3.学生的生源地差异

独立样本t检验结果显示,农村学生的学校幸福感得分高于城市学生,城市学生的社会幸福感得分高于农村学生。重复测量方差分析结果显示,城市、农村学生均在不同幸福感分量表上的得分存在显著差异(F城市=152.09,F农村=118.24,p<0.001)。各分量表的排序,城市学生为:家庭幸福感>自我幸福感>社会幸福感>学校幸福感;农村学生为:(家庭幸福感、自我幸福感)>学校幸福感>社会幸福感。

4.学生是否为独生子女的差异

独立样本t检验结果显示,学生是否为独生子女在总量表及分量表的得分上均未表现出显著差异。

5.学生的学校类型差异

单因素方差检验结果显示,总/分量表得分在学校类型均存在显著差异。重复测量方差分析结果显示,城区示范高中、城区普通高中、县城高中学生均在不同幸福感分量表上的得分存在显著差异(F城区示范高中=87.72,F城区普通高中=60.47,F县城高中=202.00,p<0.001)。各分量表的排序:城区示范高中学生为:家庭幸福感>自我幸福感>社会幸福感>学校幸福感;城区普通高中学生为:(家庭幸福感、自我幸福感)>社会幸福感>学校幸福感;县城高中学生为:(家庭幸福感、自我幸福感)>学校幸福感>社会幸福感。总体而言,县城高中学生在自我幸福感、学校幸福感和家庭幸福感得分高于城区高中学生;城区高中学生在社会幸福感方面得分高于县城高中学生。

6.学生的学业水平差异

单因素方差检验结果显示,学业水平中上及中等学生的社会幸福感得分高于学业水平中下学生;在综合幸福感、自我幸福感、家庭幸福感以及学校幸福感方面,学业水平中上学生得分最高,学业水平中等学生次之,学业水平中下学生最低,这一差异在学校幸福感上的表现尤为突出(F=69.39,p<0.001)。可见高中生综合幸福感得分随学业水平提高而显著增加。

7.父母不同文化程度学生的差异

单因素方差检验结果显示,除父亲不同文化程度的高中生在家庭幸福感得分上存在差异,其余均不存在显著差异。

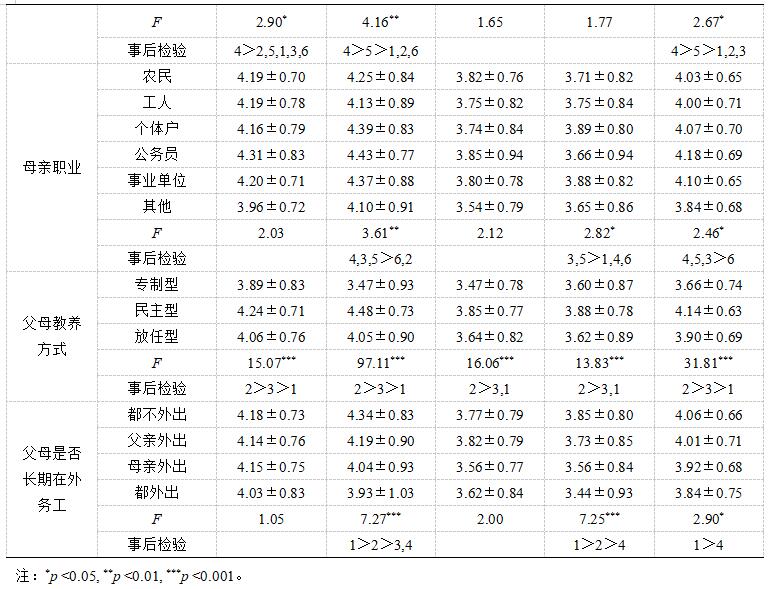

8.父母不同职业学生的差异

单因素方差检验结果显示,父亲不同职业的高中生在综合幸福感、自我幸福感、家庭幸福感得分存在显著差异;母亲不同职业的高中生在综合幸福感、家庭幸福感以及社会幸福感方面的得分存在显著差异。

9.父母不同教养方式学生的差异

单因素方差检验结果显示,在综合幸福感、自我幸福感、家庭幸福感得分上,民主型高于放任型,放任型高于专制型,这一差异在家庭幸福感上的差异尤为突出(F=97.11,p<0.001);在学校幸福感和社会幸福感得分上,民主型高于放任型和专制型。总体而言,教养方式为民主型的高中生幸福感水平最高,放任型居中,专制型最低。

10.学生父母是否长期在外务工的差异

单因素方差检验的结果显示,父母是否长期在外务工的高中生在综合幸福感、家庭幸福感、社会幸福感得分上存在显著差异。总体而言,父母都陪伴在身边的高中生幸福感水平最高,父/母单方陪伴的次之,双方都不都陪伴的最低。

表1 高中生综合幸福感及各分量表得分情况和差异分析

四、讨论

(一)高中生综合幸福感的整体状况和发展特征

本研究对1192名高中生的幸福感水平进行现状调查,结果显示我国高中生的综合幸福感水平较高,总分量表均显著高于中数3.5。四个分量表的平均分从高到低排列为:家庭幸福感、自我幸福感、社会幸福感、学校幸福感。俞国良[6]使用自编《高中生心理健康量表》调查发现,高中生在自我评估的得分最高,在学习评估的得分最低。本研究从幸福感的角度出发进一步验证了这一研究结果。高中生自入学之初便承受着高考的巨大压力,学业负担沉重,对其幸福感和心理健康构成了严峻挑战。因此,高中心理健康教育需要增加有关学习策略、压力调控和密切师生关系等方面的内容。

(二)高中生综合幸福感在人口学变量上的差异

1.高中生综合幸福感的性别差异

本研究发现,男生的幸福感要高于女生,尤其在家庭幸福感上的差异更为显著。这一性别差异可能与当今社会文化对性别角色的期待有关,有研究发现,在传统中国家庭中,父母在对子女进行(物质及情感)投资时会出现“男孩偏好”[7]。同时女生情感细腻,在青春期也更容易经历情绪波动,这也可能对她们的幸福感产生影响,因此需要家校联动为她们提供更多的心理支持。

2.高中生综合幸福感的年级差异

本研究发现,高二学生的幸福感最高,高一学生次之,高三学生则显著低于前两者。高三学生面对着即将到来的高考,学业负担沉重,每天被紧张复习和模拟考试所占据,同时还要承受对未来不确定性的焦虑。这种双重压力往往使得高三学生的幸福感,相较于其他年级的学生普遍较低,长期若不加以调整,容易对他们的心理健康造成一定影响。因此学校和家长应关注高三年级学生的心理状态,通过心理健康教育课和团辅活动,提供适当的心理辅导和减压策略,以帮助他们保持积极心态。

3.高中生综合幸福感的学校类型差异

本研究发现,不同类型和地域学校的学生幸福感存在差异。在类型上,普通高中学生的幸福感高于示范高中相较于示范高中。相关研究[8]显示,城市重点高中学生在心理问题检出率上最高的是学习压力,且主观幸福感普遍较低。这表明与示范高中相比,普通高中的学业压力和竞争压力相对较小,从而使得学生在学业和社交方面感到的压力较低,拥有较高幸福感。在地域上,城区高中学生的学校幸福感较低,表明在城区就读的学生面临更大的社会竞争和生活节奏,导致他们对学校的归属感和满意度不高;而县城高中学生的社会幸福感较低,反映出他们对自身周围的物理环境、生物环境、心理环境、文化社会环境等方面普遍感到不足。

4.高中生综合幸福感的学业水平差异

本研究发现,高中生的学业水平与其各方面的幸福感呈正相关,即学业水平越高,幸福感也相应提升。有研究[9]表明,学业成就作为一种成功体验,能够通过提升学生的自尊水平,满足其基本心理需求,进而增强幸福感。另有研究[10]指出,学业成绩优异的学生通常能获得更多正面反馈和认可,受到更多同学欢迎,教师和家长也会给予更多关注与鼓励,从而形成的社会支持网络为其幸福感提供了有力支撑。

5.高中生综合幸福感的父母教养方式差异

本研究发现,民主型教养方式高中生的幸福感高于放任型和专制型,尤其家庭幸福感的差异极为突出。采用民主型教养方式的父母尊重孩子的意见和选择,在这种氛围中成长的孩子往往能感受到更多家庭支持,也拥有更高的幸福感。放任型教养方式的父母虽然也为子女营造了一个宽松自由的成长氛围,但这可能导致子女在情感支持、行为榜样以及规则引导方面的缺失,阻碍其积极心理品质发展[11],从长远来看不利于学生健康成长。与放任型形成鲜明对比的是专制型,这种教养方式下的父母对孩子有过高的控制欲。据《2022年青少年心理健康状况调查报告》[12]显示,严厉养育风格容易导致青少年面临抑郁、孤独和手机成瘾的风险增加,而慈爱养育风格则能最大程度降低这些风险。因此需要提高父母对家庭教育的认识,以更积极的态度和方式参与到孩子成长中去。

6.高中生综合幸福感在其他变量上的差异

本研究发现,父母文化程度、父母职业类型、父母是否长期在外务工在高中生综合幸福感的某个方面存在显著差异,表明这对高中生的幸福感有影响,但并非决定性因素或是受其他因素影响而造成的差异,其成因需要进一步研究和探讨。

7.研究意义和局限

以往研究多侧重从单个方面(主观幸福感或心理幸福感)来调查高中生的幸福感,缺乏全面性。本研究采用自编量表,从自我、家庭、学校和社会四个方面以及所形成的综合幸福感进行调查,研究结果更为细致全面,有效补充了现有研究不足。但本研究取样仅限南宁市高中,缺乏样本代表性。后续研究应扩大取样范围并开展追踪研究,更准确把握我国高中生幸福感的发展和变化。

五、教育建议

(一)加强积极心理健康教育,全面提高学生幸福感水平

树立积极心理健康教育理念,全面推进学校心理健康教育工作。一是构建系统的积极心理健康教育课程体系,加强学校心理健康教育师资队伍建设。二是开展多元化的心理健康促进行动,举办心理健康讲座来加强学生对心理健康的认识,组织“525”心理健康活动日来提高学生积极的情绪体验等。三是加强学生心理健康测评,及时发现并解决可能影响学生幸福感的因素。

(二)深化家校共育联动机制,优化家长教养理念与技能

采用积极民主的教养方式对学生的家庭幸福感和综合幸福感具有显著促进作用。因此,一方面,通过家长会、家访、网络平台等多种渠道,帮助家长及时了解孩子在校的行为表现和心理状况,避免对孩子漠不关心。另一方面,定期举办家长培训班、家长学校等活动,提升家长对家庭教育重要性的认识,树立正确教养理念,并提供科学的育儿方法。

(三)关注后进学生群体,因材施教

特别关注成绩暂时落后的后进生这一群体,深入了解每一位后进生在学习、行为、心理等方面的具体情况,并为这些学生定制个性化的干预方案。例如调整教学方法以满足其学习风格,提供相关学习策略的辅导、建立个性化的激励机制等,提高学生学业自我效能,充分挖掘他们的潜能。

(四)完善校社协同育人体系,整合校外育人资源与平台

学校作为社会环境的一部分,受当地政治、经济、文化、制度和心理等多个层面的影响,因此须重视并完善校社协同育人体系,积极与当地社区、社会组织等建立资源对接合作。例如通过与当代社区合作开展课外实践活动和社会公益活动来拓宽学生的视野,利用当地的自然资源和文化资源开发校本特色课程,增强学校文化的内涵和独特性。

参考文献

[1] Buerger, S., Holzer, J., Yanagida, T., Schober, B., & Spiel, C. Measuring adolescents’ well-being in schools: The adaptation and translation of the EPOCH measure of adolescent well-being— A validation study. School Mental Health: A Multidisciplinary Research and Practice Journal, 2023, 15(2): 611 - 626.

[2] 俞国良, 于晓琪. 社会幸福感:结构、影响因素与发展态势[N]. 中国社会科学报, 2023 - 07 - 26(005).

[3] 张冲, 官群, 孟万金. 中国中小学生综合幸福感量表的编制研究[J]. 心理学探新, 2020, 40(3): 269 - 276.

[4] Borgonovi F, Pál J. A work for the Analysis of Student Well-Being in the Pisa 2015 Study: Being 15 In 2015[R]. OECD Education Working Papers, 2016, No.140: 8.

[5] Hossain et al,2023[ Hossain, S., O'Neill, S., & Strnadová, I. (2023). What Constitutes Student Well-Being: A Scoping Review Of Students' Perspectives. Child indicators research, 16(2), 447–483.

[6] 俞国良. 中小学心理健康教育研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2020: 243.

[7]楚啸原,理原,王兴超,等.家庭收入与高中生幸福感:社会支持与性别因素的作用[J]. 心理发展与教育,2019,35(04):478-485.

[8] 张楠. 城市重点高中学生心理健康状况的比较研究[D]. 广西民族大学, 2017: 27-28.

[9] 黄垣成,袁湫嵋,辛婷,等.青少年早期学业成就对主观幸福感的影响:自尊和流动性的作用[J].心理发展与教育,2024,40(03):384-392.

[10] Wentzel K R, Jablansky S, Scalise N R. Peer social acceptance and academic achievement: A -analytic study[J]. Journal of Educational Psychology, 2021, 113(1): 157–180.

[11] 高永金, 张瑜, 傅纳. 初中生积极心理品质发展现状调查[J]. 中国特殊教育, 2017(09): 89-96.

[12] 傅小兰, 张侃. 中国国民心理健康发展报告(2021~2022)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2023: 59-60.

附录:高中生综合幸福感量表(70题)示例

作者联系方式及邮寄地址:

530021 广西南宁市竹溪大道69号广西教育厅1713室 高永金 收 18978671097