家庭功能与青少年网络自我表露的关系:家庭满意度的中介作用

刘颖 安瑞(河北师范大学教育学院,石家庄050000)

摘 要:本研究旨在探讨家庭功能与青少年网络自我表露之间的关系以及家庭满意度在其中的中介作用。采用家庭功能总体评定量表、家庭满意度量表、网络自我表露量表对514名中学生进行问卷调查。结果表明:家庭功能显著负向预测青少年网络自我表露深度,不能显著预测网络自我表露宽度;家庭满意度在家庭功能与网络自我表露深度之间起完全中介作用。家庭功能通过家庭满意度的完全中介作用对网络自我表露深度产生影响。

关键词:家庭功能;家庭满意度;网络自我表露;青少年

一、引言

网络自我表露行为近来备受研究者们的关注[1-2]。网络自我表露是指互联网用户在网络中向他人吐露、传递有关自己的信息[3],以达到维持网络沟通或满足个人需求的网络行为[4]。网络自我表露包括两个维度,一是网络自我表露宽度(即广度),是指网络自我表露所涉及主题的多样性,二是网络自我表露深度,是指网络自我表露信息的私密程度[4-5]。网络自我表露作为个体向他人传递信息、表达情感和分享经验的一种社会交往方式,是对日常(线下)自我表露行为的一种重要补充,对人们的生活、学习和工作有着重要影响[6]。与成年人相比,青少年表现出更多的网络自我表露行为[3,7]。而且,伴随着智能手机的普及与应用,移动网络为青少年更多的网络自我表露行为提供了极大的便利性[2]。由于青少年的情感、社会性与人格正处于发展的关键时期,并深受他们社会交往的影响,探讨作为青少年社会交往的高频行为——网络自我表露的影响因素及其机制对引导青少年的个性发展具有重要的意义。

家庭功能与青少年网络自我表露行为之间存在着复杂的关联[9]。家庭功能是指家庭系统中家庭成员之间的情感联系、家庭规则、家庭沟通以及应对外部事件的有效性[10]。家庭功能是自我表露的重要影响因素之一[9, 11]。家庭功能从两个方面影响了青少年的自我表露。一方面,它影响家庭成员之间(如父母、兄弟姐妹)的自我表露行为。具体来说,家庭功能发挥地越好,家庭成员之间越和谐,家庭成员间的自我表露水平越高,例如,与兄弟姐妹具有较强情感联结的青少年更倾向于对兄弟姐妹进行自我表露进而寻求情感上的支持[12]。另一方面,家庭功能影响青少年对家庭成员之外的他人进行自我表露。这主要体现在家庭成员间的氛围以及家庭内部的沟通方式对自我表露深度的影响。与家庭功能不良的青少年相比,家庭氛围友好、成员间沟通顺畅的青少年更倾向于对同伴表露私密性或亲密程度较高的话题[13]。由此可见,家庭功能对青少年的心理发展具有深层的影响,在潜移默化中塑造着青少年的观念与行为[14]。

然而,这些研究发现都聚焦于家庭功能与青少年的(线下)自我表露,家庭功能对网络(线上)自我表露的影响尚未见到直接的实证研究,但可以从两种自我表露的社会补偿关系进行推论。大量有关线下和线上(网络)自我表露的比较研究发现,网络环境的特殊性使网络自我表露在宽度、深度以及影响因素上表现出不同于线下自我表露的特点[4,6,15]。具体来说,线下自我表露能够得到他人的实时反馈,便于交流思想和情感,因而线下自我表露的范围更广、程度更深、频率更高[6]。但是,当线下自我表露受阻时,基于社会补偿假说(Social Compensation Hypothesis),人们则倾向于通过网络自我表露进行社会补偿,获得替代性满足[16-18]。家庭功能不良的青少年在与家人的沟通和交流中存在诸多困难,与家庭功能良好的同龄人相比,他们更难在现实生活中自由进行表露[12],因而更有可能偏爱在网络中进行自我表露。据此,本研究提出假设1:家庭功能显著负向预测青少年网络自我表露。

青少年的网络自我表露还可能受其家庭满意度的影响。尽管目前对于两者之间的关系尚缺少直接的实证证据,但可根据家庭满意度所从属的生活满意度与网络自我表露间的关系推论一二。生活满意度是个人依照自己选择的标准对自己大部分时间或持续一定时期内生活状况的总体性认知评估[19]。它是一个多层次、多维度的结构,涵盖家庭、朋友、学校、生活环境、自我满意度等五大方面[21-22]。其中,家庭满意度是指对亲子关系、家庭气氛、家庭教养方式及家庭整体状况的满意程度[19]。研究发现,青少年的网络自我表露受其生活满意度的影响。生活满意度越高的人很可能有亲近的家人和朋友,认为他们的生活水平已经达到了他们对生活的期望,并不希望通过网络自我表露获得满足[1]。相反,青少年生活满意度越低,越倾向于在网络平台中进行自我表露,进而从网络渠道中获得补偿[9]。鉴于青少年的生活满意度主要来源于家庭满意度[22,24],可以推想,作为青少年生活满意度重要来源的家庭满意度对网络自我表露存在可能的影响,家庭满意度越低的青少年,可能越倾向于在网络中进行自我表露。

此外,家庭功能是家庭满意度的重要影响因素之一。由于家庭功能体现一个家庭开放交流和健康互动的能力,功能良好的家庭内部有着良好的沟通,家庭成员之间相互支持。有研究表明,家庭功能运行顺畅能够直接提升青少年对家庭生活的总体满意度[24-25]。考虑到家庭满意度作为家庭功能的结果变量与网络自我表露的前因变量,本研究推断,家庭满意度可能在家庭功能与网络自我表露之间起着中介联系。基于上述家庭功能、家庭满意度与青少年自我表露这三个变量之间的关系以及青少年网络自我表露与线下自我表露之间的补偿关系,本研究提出假设2:家庭功能显著正向预测家庭满意度,家庭满意度显著负向预测青少年网络自我表露,家庭满意度在家庭功能与青少年网络自我表露之间起中介作用。

综上所述,本研究旨在通过实证研究验证有关上述三个变量之间的关系的假设,揭示家庭功能对青少年网络自我表露的影响以及家庭满意度在两者之间的中介机制。

二、研究方法

(一)研究对象与程序

采用随机抽样法选取某市某中学初一、初二、高一、高二四个年级的514名中学生(女300人,男214人)参加本次调查。被试的年龄分布在12-16岁之间(M=14.08,SD=1.55)。调查中的所有被试均来自结构完整的家庭,且都是移动网络用户,经常通过移动设备访问互联网。调查开始前,由具有施测经验且经过培训的心理学研究生担任主试,以班级为单位进行施测并当场回收问卷。要求学生认真读题,如实作答。

(二)测量工具

采用谢克(Shek)编制的中国家庭评定量表[26],单一维度,共6个项目,样题如“家人能相互表达自己的感受”、“我的家是和谐、融洽的”。该量表采用5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计为1-5分,分数越高,说明总体家庭功能越好。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.921。

采用青少年生活满意度量表(MSLSS)中的家庭满意度分量表[20,22],总计5个项目,样题如“我喜欢和家人待在一起”。该量表采用4点计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别计为1-4分,得分越高代表对家庭的满意程度越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.882。

网络自我表露量表改编自前人研究中使用的网络自我表露问卷[2,5,27]。该量表包含两个维度,分别是网络自我表露宽度和网络自我表露深度,每个维度包含4个项目(考虑到本研究中的被试为未成年人,本研究已从深度维度删除了一个与性有关的不适合的项目),总计8个项目,将项目情境限定为移动网络这一特定领域,样题如“相对于面对面交谈,我通过移动网络更容易谈论不同的话题。”、“相对于面对面交谈,我通过移动网络更容易表达自己内心的感受。”。该量表采用5点计分,从“完全不同意”到“完全同意”分别计为1-5分。在本研究中,网络自我表露宽度和深度量表的内部一致性系数分别为0.871和0.852。

最后,收集被试的人口学信息,如性别和年龄等。

三、研究结果

(一)数据分析

运用SPSS17.0对数据进行相关分析,采用Amos22.0软件建立结构方程模型对家庭功能、家庭满意度、网络自我表露的关系进行中介效应分析。

(二)共同方法偏差检验

由于研究数据均是采用自我报告的方式收集的,可能会存在共同方法偏差效应。为避免共同方法偏差对于研究结果的影响,本研究采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行诊断[28],结果发现,第一个因子解释的变异量为29. 83%,小于40%的临界标准。这表明该研究中共同方法偏差的影响不严重。

(三)各变量的描述性统计分析和相关分析

家庭功能、家庭满意度以及网络自我表露的均值、标准差及变量间的相关如表1所示。首先,针对性别、年级在移动网络自我表露上的主效应进行了分析。独立样本t检验结果表明,女生和男生在移动网络中的自我表露宽度和深度上均没有显著差异(t=0.67, P>0.05; t=1.07, P>0.05)。

此外,皮尔逊积差相关分析结果显示,网络自我表露与其他变量之间存在不同程度上的相关。具体来说,家庭功能与家庭满意度呈显著正相关,家庭功能、家庭满意度分别与网络自我表露深度呈显著负相关,家庭功能、家庭满意度与网络自我表露宽度均无显著相关性。这说明家庭功能良好的青少年同时拥有较高的家庭满意度,较少在网络中向他人吐露私密度高的信息。

表1 各变量的描述性的平均值、标准差与相关分析 (N=514)

| 变量 | M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1.家庭功能 | 4.02±0.85 | - | - | - | - |

| 2.家庭满意度 | 3.37±0.63 | 0.729** | - | - | - |

| 3.移动网络自我表露宽度 | 3.20±0.96 | -0.072 | -0.071 | - | - |

| 4.移动网络自我表露深度 | 2.91±1.04 | -0.162** | -0.166** | 0.683** | - |

注: * P<0.05,** P<0.01,*** P<0.001,下同。

(四)家庭功能与网络自我表露深度的关系:家庭满意度的中介效应检验

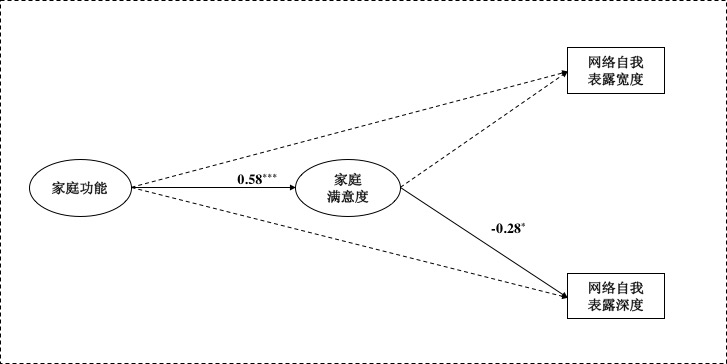

为进一步探讨家庭功能与网络自我表露深度的关系,以及家庭满意度在二者之间的中介作用,本研究以家庭功能为自变量,家庭满意度为中介变量,网络自我表露深度为因变量构建结构方程模型并考察模型的拟合效果。结果显示,该模型的各项拟合指数均良好:χ2/df=4.375,p<0.001;IFI=0.954;TLI=0.929;CFI=0.953;RMSEA=0.08,标准化路径系数如图1所示。路径系数结果显示,家庭功能对家庭满意度具有显著正向预测作用(β=0.58, P<0.001),家庭满意度显著负向预测网络自我表露深度(β=-0.28, P<0.05),家庭功能对网络自我表露深度的预测作用不显著,如图1所示。同时采用偏差校正的百分位Bootstrap法进一步检验中介效应,抽取1000个Bootstrap样本估计中介效应的95%置信区间为[-0.20, -0.05],不包括0,再次表明中介效应显著。以上结果表明,家庭功能对青少年网络自我表露深度不存在直接作用效应,家庭满意度在二者之间发挥着完全中介作用。

图 1 家庭满意度在家庭功能与青少年网络自我表露之间的中介作用

四、讨论

本研究结果表明,家庭功能与网络自我表露深度呈显著的负相关,与网络自我表露宽度之间则无显著相关。这一结果部分证实了本研究的假设1,在一定程度上证实了其他研究者的研究结果[13]。这意味着,家庭功能对青少年在网络中表达主题的多样性没有显著影响,但是,当涉及到私密程度较高、体现个人情感、态度及价值观等与家庭生活有密切相关的信息时,家庭功能的影响则是显著的。

家庭功能为什么只影响网络自我表露的深度呢?本研究对此做出如下解释。网络自我表露宽度固然能为青少年提供共同的话题和兴趣,网络自我表露深度对于发展和维持关系则更加重要[5]。在网络自我表露过程中,与话题的多样性相比交流的深入及私密性更能带来亲密感,更有利于与他人发展并维系关系,获得他人的支持,满足社交需要,获得归属感[5,9,29]。倘若青少年家庭功能不良,他们在与家人的沟通与交流中存在更多的困难,比家庭功能良好的同龄人更难在现实生活中自由表露私密性较高的信息[12]。根据社会补偿假说,他们会更加积极地转向互联网[17-18],通过深度的网络自我表露,建立并维系关系,从而满足在线下无法获得的需要。由此可推,家庭功能不良的青少年尤其偏爱在网络中进行深度的自我表露。

此外,本研究结果表明,家庭满意度在家庭功能和网络自我表露深度之间起完全中介作用,在家庭功能和网络自我表露宽度之间不起中介作用。这一结果部分支持了本研究的假设2。这意味着,家庭系统的功能运行不畅容易降低青少年对家庭的满意度,进而导致青少年更加热衷于在网络中表达含有较高私密性信息的话题,以补偿家庭生活中未满足的需要。

在这一结果中,家庭功能对青少年的家庭满意度具有积极影响,这与前述相关研究的结果一致[9,21]。家庭功能是衡量家庭整体运行状况的指标,体现了一个家庭在家庭关系、家庭氛围、家庭凝聚力以及困难应对等方面的综合水平。青少年对家庭生活是否感到满意,很大程度上取决于家人间的关系是否亲密,是否彼此了解、相互支持。家庭功能运行良好的情况下,青少年能够对父母及其他家庭成员畅所欲言,这有助于父母了解他们在家庭之外的活动,帮助其化解潜在的问题,使其在获得成功时得到鼓励,在受挫时获得支持,这对于青少年产生较高的家庭满意度具有积极意义[30]。

本研究结果进一步表明,家庭功能通过家庭满意度负向预测网络自我表露深度。如果家庭功能良好,家庭成员之间对彼此的活动倾注足够的兴趣与关心,父母能够对青少年的行为给予更多的社会支持和更积极的鼓励,青少年在现实生活中便能够获得较高的家庭满意度,没有必要去网络中寻找支持和亲密感。相反,如果家庭功能低下,家庭成员间缺乏有效的沟通、交流和协作,父母经常对孩子采用严厉约束、粗暴打骂的管教方式可能使得青少年在现实生活中得不到成长所需要的关爱抚慰、尊重与鼓励,进而进一步降低其家庭满意度,促使青少年转向虚拟世界,通过深层次的自我表露寻求需要的补偿或者郁闷的宣泄。家庭满意度低的人在网上倾诉,可能并不真正关心他们诉说的对象是谁,自我表露的目的并非真正的交流,而是满足自身的情感方面的需求。他们可能将在网络中进行深度自我表露作为一种应对机制来应对他们在生活中的失望。

本研究在社会补偿模型的框架下揭示了家庭满意度在家庭功能与网络自我表露之间的中介机制。这一机制启示我们,青少年正处于发展人际关系的重要阶段,他们需要和家人、朋友沟通交流、分享经验进而获得支持,网络自我表露固然能够部分满足青少年的这一需求,但由于网络自我表露的对象是非定向的,对不确定的、非深交的对象进行过多的深度自我表露并不一定能够满足他们的亲密的情感交流需求。家庭是青少年成长的首要场所,尽管青少年个体的重心开始从家庭和父母转向同伴,但家庭对青少年的心理发展与行为表现依然有着深远的影响[31],作为父母应尽力为青少年营造良好、和谐的家庭氛围,提升他们的家庭满意度,从而适度减少他们的网络自我表露的深度,帮助他们发展健康的人际关系。此外,本研究存在一定的局限性。本研究缺乏对于线下自我表露的测量,未能基于社会补偿假说,为动态观测家庭功能不良的青少年在自我表露受阻的情况下转向网络自我表露寻求替代性满足的完整实证链条,这有待后续研究进一步完善。

参考文献:

[1]Lin Y, Deng F. Psychological effect of confucianism on online self-disclosure among Chinese university students: the mediating role of life satisfaction[J]. Current Psychology, 2024, 43(23):1-8.

[2]Chen J. The impact of parenting style and online self-disclosure on parental authority recognition: A case study of the “digital native” generation[J]. Applied & Educational Psychology, 2024, 5(6): 74-81.

[3]Joinson A N, Paine C B. Self-disclosure, privacy and the Internet[J]. The Oxford Handbook of Internet Psychology, 2009: 237-252.

[4]谢笑春, 孙晓军, 周宗奎. 网络自我表露的类型、功能及其影响因素[J]. 心理科学进展, 2013, 21(2): 272-281.

[5]Valkenburg P M, Peter J. Preadolescents’ and adolescents’ online communication and their closeness to friends[J]. Developmental Psychology, 2007, 43(2): 267-277.

[6]刘寅伯,倪晓莉,牛更枫,等.网络自我表露对大学新生适应的影响及其中介机制研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2020, 28(1): 132-135.

[7]杨青,罗洁如. 青少年家庭功能的特点及其对网络行为的影响[J]. 中国健康心理学杂志, 2016, 24(6): 850-855.

[8]Gioia F,Boursier V. Young adults’ attitudes toward online self-disclosure and social connection as predictors of a preference for online social interactions: the mediating effect of relational closeness[J]. Atlantic Journal of Communication, 2022, 30(5): 481-497.

[9]Thomas S N,Hovick S R. The indirect effect of family communication patterns on young adults’ health self-disclosure: understanding the role of de ive and injunctive norms in a test of the integrative model of behavioral prediction[J].Communication Reports, 2021, 34(3): 121-136.

[10]Olson D H. Circumplex model of marital and family systems: Assessing family functioning[J]. Normal Family Process, 1993: 104-137.

[11]蒋索, 邹泓, 胡茜. 国外自我表露研究述评[J]. 心理科学进展, 2008, 16(1):114-123.

[12]Lindell A K, Campione-barr N. Continuity and change in the family system across the transition from adolescence to emerging adulthood[J]. Marriage & Family Review,2016, 53(4):388-416.

[13]Niebrzydowski L. Adolescents’family situation and their self-disclosure in interpersonal relationships[J]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 1995.

[14]方晓义, 徐洁, 孙莉,等. 家庭功能: 理论、影响因素及其与青少年社会适应的关系[J].心理科学进展, 2004, 12(4):544-553.

[15]Ruppel E K,Gross C,Stoll A, et al. Reflecting on connecting: -analysis of differences between computer-mediated and face-to-face self-disclosure[J]. Journal of Computer-meDiated Communication, 2017, 22(1): 18-34.

[16]Barker V. Older adolescents’ motivations for social network site use: the influence of gender, group identity, and collective self-esteem[J]. CyberPsychology and Behavior, 2009, 12(2): 209-213.

[17]Valkenburg P M, Peter J. Who visits online dating sites? Exploring some characteristics of online daters[J]. CyberPsychology and Behavior, 2008, 10(6):849-852.

[18]Zywica J, Danowski J. The faces of facebookers: investigating social enhancement and social compensation hypotheses; Predicting facebook and offline popularity from sociability and self‐esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks[J]. Journal of Computer‐mediated Communication, 2008, 14(1):1-34.

[19]张兴贵,何立国,郑雪. 青少年学生生活满意度的结构和量表编制[J]. 心理科学, 2004, 27(5):1257-1260.

[20]田丽丽,刘旺. 多维学生生活满意度量表中文版的初步测试报告[J]. 中国心理卫生杂志, 2005, (5):11-13.

[21]Chen H L. Antecedents of positive self-disclosure online: an empirical study of US college students’ Facebook usage[J]. Psychology Research and Behavior Management, 2017, 10: 147-153.

[22]Huebner E S. Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children[J]. Psychological Assessment, 1994, 6(2): 149-158.

[23]邱海棠, 罗庆华, 蒙华庆,等. 青少年家庭满意度的理论构建及量表的初步编制[J]. 中国心理卫生杂志, 2007, (9):606-609.

[24]Coyne S M, Padilla-walker L M, Fraser A M, et al. “Media time=family time” positive media use in families with adolescents[J]. Journal of Adolescent Research, 2014, 29(5):663-688.

[25]柴唤友,褚晓伟,牛更枫,等. 社交网站中的自我表露与青少年生活满意度:一个有调节的中介模型[J]. 心理科学, 2018, 41(05):1103-1109.

[26]Shek D T L. Assessment of family functioning in Chinese adolescents: the Chinese family assessment instrument[J]. International Perspectives on Child & Adolescent Mental Health, 2002, 2(2):297-316.

[27]Wang J L, Jackson L A, Zhang D J. The mediator role of self-disclosure and moderator roles of gender and social anxiety in the relationship between Chinese adolescents’ online communication and their real-world social relationships[J]. Computers in Human Behavior, 2011, 27(6):2161-2168.

[28]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6):942-942.

[29]Wang S S. “I share, therefore I am”: Personality traits, life satisfaction, and Facebook check-ins[J]. CyberPsychology, Behavior & Social Networking, 2013, 16(12):870-877.

[30]Bandura A, Caprara G V, Barbaranelli C, et al. Impact of family efficacy beliefs on quality of family functioning and satisfaction with family life[J]. Applied Psychology, 2011, 60(3):421-448.

[31]刘凤娥,张锦涛,周楠,等. 大学生家庭功能与网络成瘾的关系:应对方式的调节作用[J]. 中国特殊教育, 2017, (2): 90-96.

1.作者信息:

第一作者:刘颖,女,副教授,研究方向:青少年网络心理与行为,河北师范大学教育学院,石家庄市南二环东路20号,050000, 15833936475, E-mail: chenmobenben@126.com;

第二作者(通讯作者):安瑞,女,硕士研究生在读,研究方向:青少年网络心理与行为,河北师范大学教育学院,石家庄市南二环东路20号,050000, 15538579659, E-mail:1181950541@qq.com。

2.基金支持

基金项目:河北省社科基金项目(HB21JY039)阶段性成果。