家校社协同心理育人的热点分析与发展趋势——基于CNKI(2000—2022年)的文献计量与知识图谱分析

周莹莹1,陈希[1],2

(1.成都大学,610106; 2.陕西师范大学,710062)

摘要:本文以家校社协同心理育人为研究主题,运用文献计量法绘制“协同心理育人”研究的知识图谱。研究发现:“协同心理育人”文献数量变化受政策因素影响明显;核心研究机构及群体尚未形成;研究对象多聚焦在大学生和小学生,对中学生的研究不足;研究背景多为“双减”和“互联网+”。根据时间线图将协同心理育人的发展划分为萌芽期、探索期和发展期。从发展趋势来看,应注意提升研究的理论与实践自觉,精细化分区聚焦研究对象,进一步拓展应用研究,加强多主体研究。研究结果有助于总结和反思家校社协同心理育人研究中的问题,进而对研究此领域的研究者和实践者提供一定的借鉴和启示。

关键词:家校社协同育人;心理健康教育;CiteSpace;可视化分析

近年来,党和国家高度重视我国青少年的心理健康问题,2023年1月17日,教育部等十三部门联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,提出教育事业是学校、家庭、社会的共同责任,要推动学校家庭社会形成协同育人共同体,争取在2035年,形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的学校家庭社会协同育人机制[1]。2023年4月27日教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》的通知,强调了要坚持系统治理,健全多部门联动和学校、家庭、社会协同育人机制[2]。这是国家层面全面贯彻的党的教育方针,坚持为党育人、为国育才,对新时代心理健康教育工作的宏观调控。系统科学的心理健康教育工作不仅关系到青少年的健康成长,也关系着家庭的幸福安宁。青少年在成长与学习过程受到家庭环境、社会环境以及学校教育的影响。家校社协同共育是实现教育“立德树人”根本任务的需要,是应对现代教育新挑战和适应未来教育发展的需要。心理健康教育作为德育的重要一环,学校、家庭、社会形成合力,对心理健康教育提升教育质量,帮助青少年树立正确三观,坚定理想信念,厚植爱国情怀,培育阳光心态有着极为重要的作用。

上述国家政策的引领下,心理育人的理论研究和实践探索掀起了新一轮的热潮,在全国各地呈现出生机勃勃的景象。为了更加清楚地了解国内近二十年来协同心理育人的情况,为未来心理健康教育工作提供更好的建议和指导,本研究采用CiteSpace软件对中国知网数据库中的相关文献进行分析,试图厘清近二十年来我国协同心理育人研究的发展情况及其存在的问题,探究我国协同心理育人的未来发展,并提出针对性的建议和对策。

一、数据来源与方法

(一)数据来源

以中国知网CNKI的全部文献为检索数据库,在分析之前,对相关文献进行筛选、剔除和分析,在检索过程中,因为以“家校社心理健康教育”为主题检索出的论文数量偏少,经过专家咨询,提炼关键词扩大检索范围。最终,以“家校社心理健康教育”为主题、“学校”&“家庭”&“社会”&“心理健康教育”为篇关摘进行检索,以2000年~2023年为时间跨度,共检索出文献561篇。为保证数据的精确性,逐一进行人工筛选,剔除报道、会议、文件、征稿启事以及其他不符合主题的文献,最终获得有效文献462篇。

(二)研究方法

CiteSpace是由美国德雷塞尔大学陈超美博士与WISE实验室联合开发的科学文献分析工具[3]。该软件基于共引分析和寻径网络算法等对数据样本进行可视化处理,呈现特定知识领域的演化过程[4],能够将文献之间的关系以科学知识图谱的方式可视化的展现出来,既能帮助我们厘清某一领域过去的研究轨迹、研究现状和热点话题,也能揭示该领域未来的发展方向。

本研究使用CiteSpace(6.1.R6)作为知识图谱分析工具,将156篇有效文献以Refworks格式导出后,通过CiteSpace自带的格式转换工具,转换成其可识别的格式;将时间跨度设施为2000年~2023年,时间切片为1年,分别从关键词、发文量、作者及机构分布进行知识图谱分析,探究该领域的发展脉络、热点及趋势。

二、协同心理育人的文献分布及核心研究力量分析

(一)文献发文量

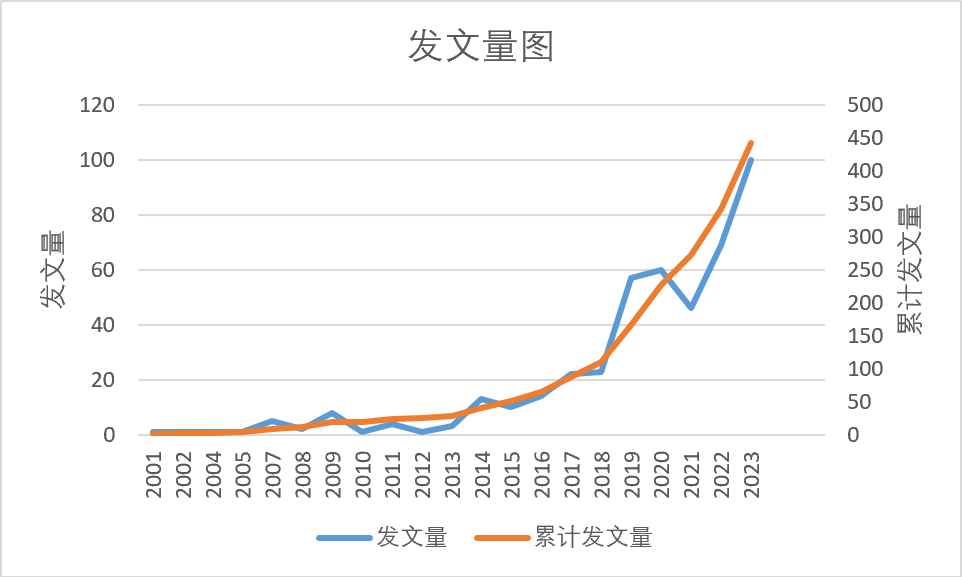

文献的数量一定程度上可以反映该研究领域的研究进展和发展趋势。为了考察协同心理育人的研究成果,本研究统计了2000年~2023年的年发文量信息,如图1所示。

图1 协同心理育人文献统计

图1显示,总体来看,2000年~2022年有关协同心理育人的发文量呈上升趋势,在2007年形成第一个研究高峰,从2014年开始,总体发文量呈快波动上升的趋势,同时也受到社会热点事件和国家政策的影响而产生变化,分别在2020年和2023年出现峰值。

2023年1月17日,教育部等十三部门联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,4月27日教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》的通知,提出要推动学校家庭社会形成协同育人共同体,更是将家校社协同育人推向了高潮。随着学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式在全国范围内的全面铺开,未来几年协同心理育人的研究必将会呈现持续快速增长的趋势。

(二)核心研究作者及机构分布

核心作者可以反映某一研究领域的发展趋势和特点,对推动学术创新和学科发展有着重大意义。根据普赖斯定律(M≈0.749)[5],可以计算出研究协同心理育人的核心作者的发文量为2篇以上,结果显示核心作者人数有7人。从合作关系看,国内学者形成了一定的合作关系,但是节点之间的连线强度比较弱,基本上处于独立研究的状态,尚未形成协同心理育人研究的核心作者群和研究团队。

研究机构是研究者进行科研的重要平台,研究机构的分布一定程度上也反映了该研究领域的核心机构力量。统计显示,发文量前5的机构依次为广西师范大学、湖南人文科技学院、湖南第一师范学院、天津市教育科学研究院和广州体育职业学院。由此可见,大部分的核心研究机构是高等院校,研究机构节点比较分散,且机构之间的联系较少,尚未形成具有凝聚力的合作团体。

三、协同心理育人的关键词共现及聚类分析

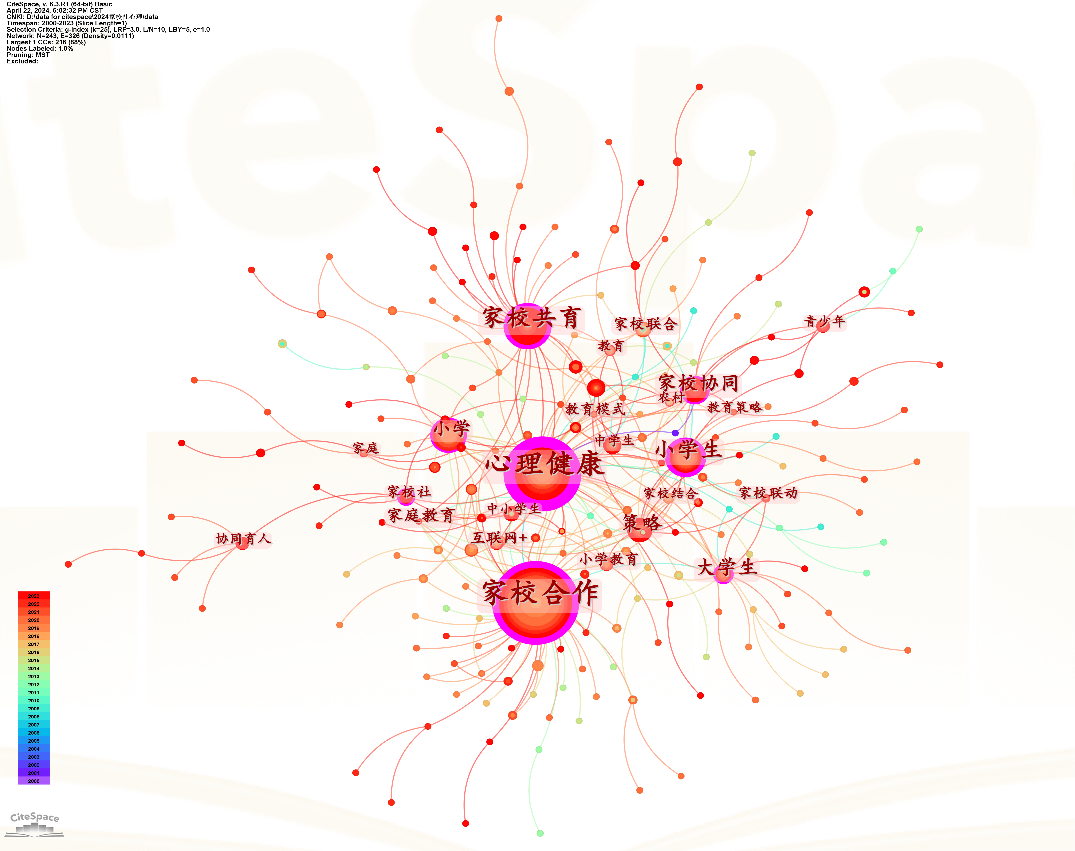

从知识理论的角度看,中心度和频次高的关键词代表着一段时间内研究者共同关注的问题,即研究热点[6]。研究利用CiteSpace的关键词共现和关键词聚类的功能,对家校社协同育人的研究主题进行探究。

(一)协同心理育人的关键词共现分析

本研究环节将关键词设置为节点类型,生成关键词共现知识图谱(图2)。在图谱中,节点表示关键词,节点大小代表节点出现的频次,节点的年轮圈代表不同年份发表的文章数量,某个年份的年轮越宽,则代表在相应年份上被引用或者出现的频次越大[7];点之间的连线表示节点之间的联系,连线越密集,说明此关键词在多篇文章中出现。根据图谱的基本信息获知,在家校社协同心理育人方面,网络整体密度为0.011,有效节点有243个,连线为326条,整体上说,关键词共现网络结构比较松散,密度不高。因此,需要研究者在未来的研究中加强合作学习,深入探究,精准研究,避免浅尝即止。

图2 协同心理育人关键词共现图谱

从图2可以看出,相关文献中频次较高的关键词有 “家校合作”、“心理健康”、“家校共育”、“协同育人”、“家庭教育”、“小学生”、“家校社”、“互联网+”等,可以看出,对协同心理健康教育方面,以往的研究多关注的是“家校合作”,而社会和社区在青少年心理健康教育工作中参与不足。

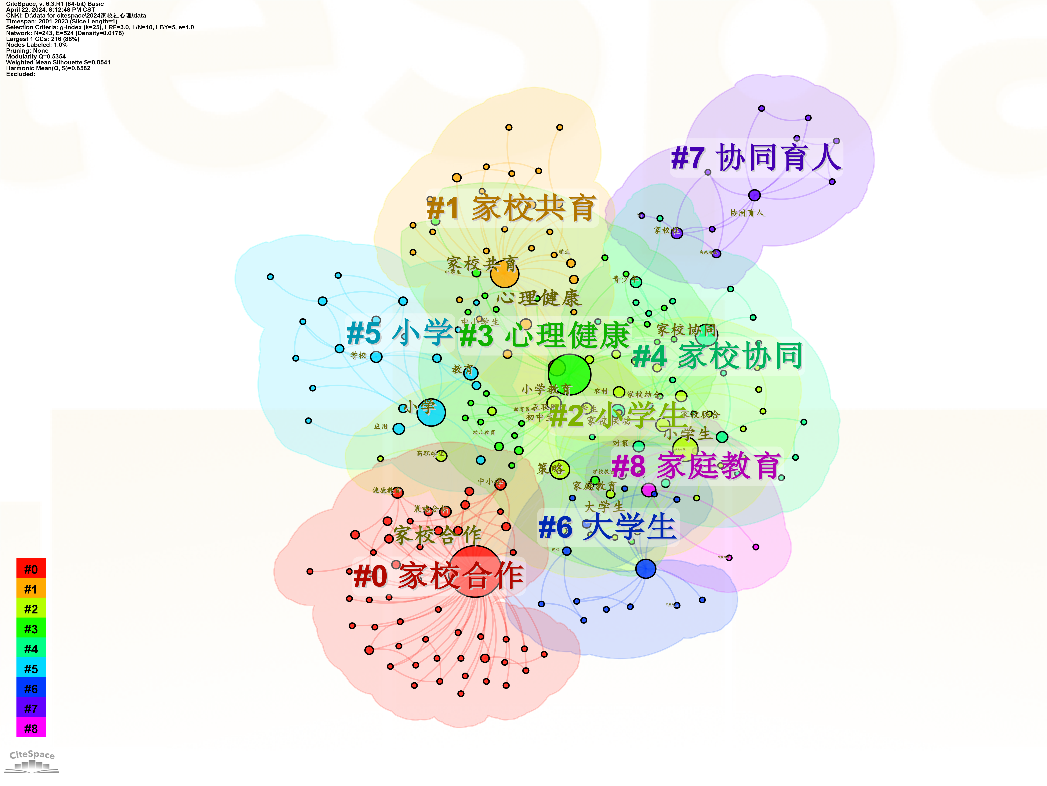

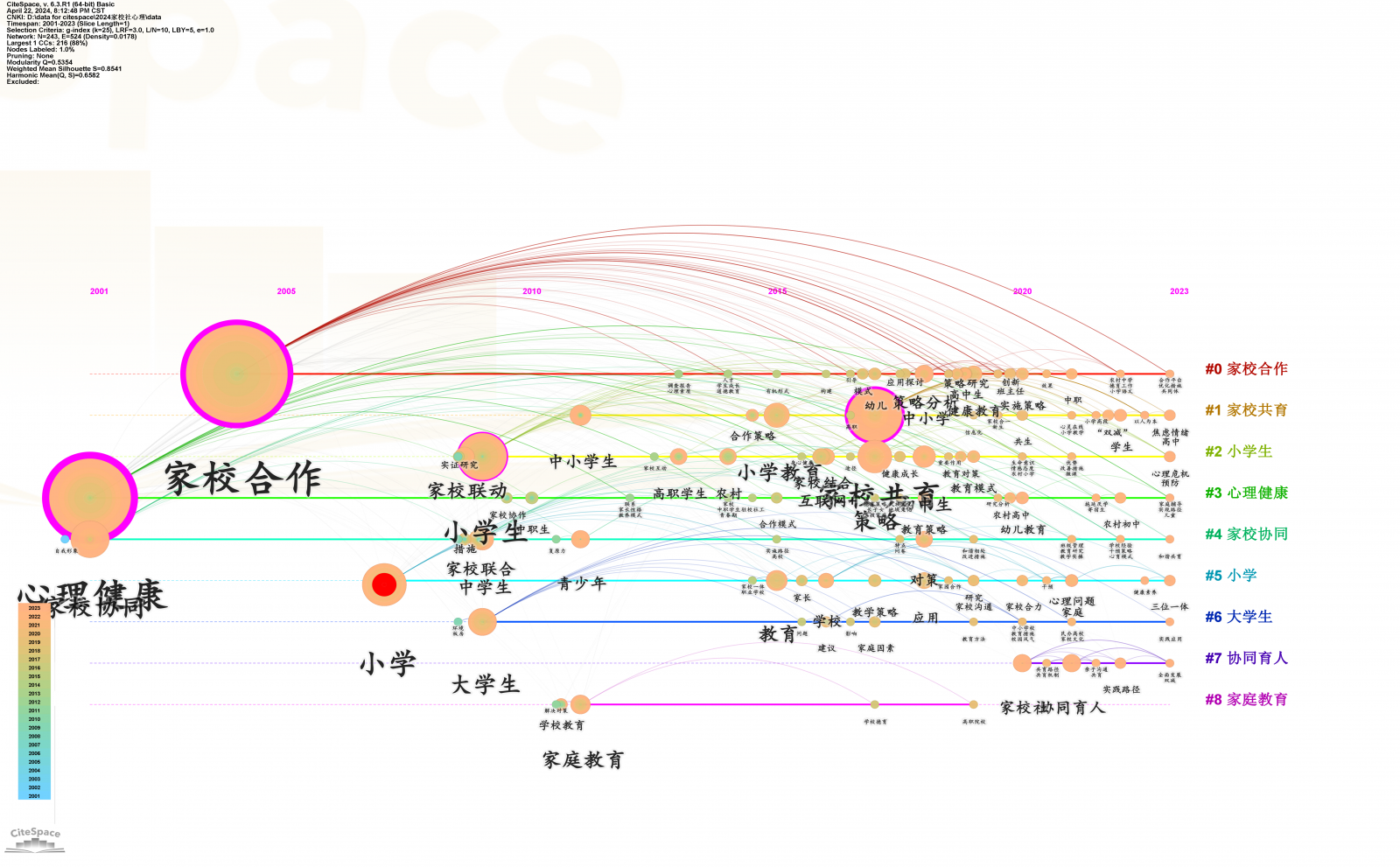

(二)协同心理育人的关键词聚类分析

某一研究领域的研究热点和发展趋势可以通过关键词聚类反映出来[8]。为了进一步地考察协同心理育人相关研究热点和发展趋势,对其进行高频关键词聚类分析,得到关键词聚类知识图谱(图3)。其中,关键词图谱的平均轮廓值Mean S=0.8541,大于临界值0.5,说明聚类合理,模块值Modularity Q=0.6582,大于临界值0.3,表明聚类的网络模块度相关性较高。聚类结果显示,协同心理育人的研究主要分为9个聚类,分别是家校合作聚类、家校共育聚类、小学生聚类、心理健康聚类、家校协同聚类和家庭教育聚类等。从关键词聚类中可以看出,以往的协同心理育人的研究群体多集中于大学生和小学生群体,对中学生、中职学生群体的研究相对不足。

图3 协同心理育人关键词聚类图谱

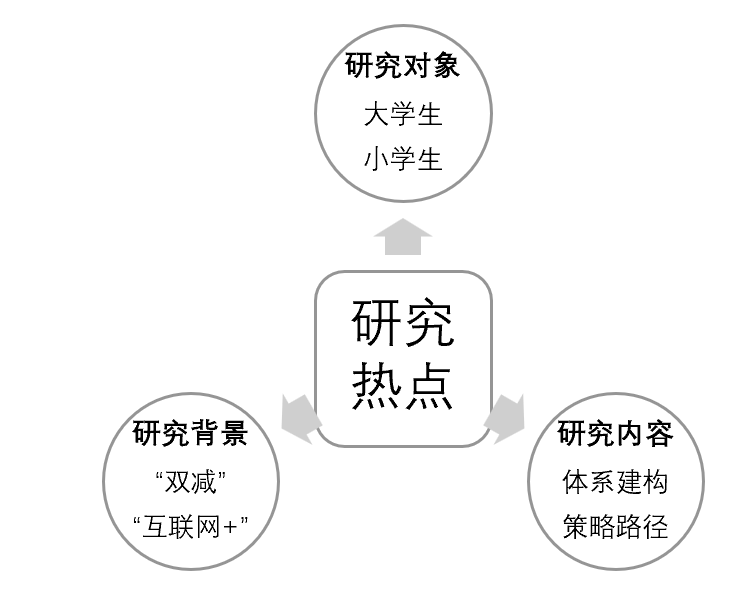

(三)关键词热点分析

经过对关键词的聚类知识图谱分析,结合文献资料,可以得出对协同心理育人的研究热点并进行总结,发现研究主要集中于以下四个方面(图4)。

图4 协同心理育人研究热点

1.协同心理育人的研究对象

通过研究发现,协同心理育人的研究对象的范围较广,涉及到不同年龄和不同背景的学生。从学段上分,研究者们分别探讨了幼儿、小学生、中学生、大学生;从地理上分,研究者们探讨了城市学生、乡镇学生、农村学生;还有的学者探讨了农村留守儿童、特殊儿童等等。其中,大学生和小学生受到研究者们的关注较多,相较于其他学段,大学生正处于人生的十字路口,面临的心理压力也是前所未有的,如环境变化导致难以适应社会的焦虑心理、人际交往中存在的抑郁心理、学习和生活中产生的心理压力、择业中产生的迷茫心理、恋爱中产生的烦恼心理、理想与现实的差距产生的极端心理[9]。同时,小学生正处于自我意识、人格成长、个性形成的重要发展时期,,其心理健康状况严重影响着学业成就与个人幸福指数[10]。从目前的研究可以看出,研究者对中学生心理健康的关注较少,中学生正处于青少年发展的关键阶段,这一时期中学生的心理和生理都发生着剧变,加之中高考和新冠疫情带来的压力,使他们在学习、人际、生活等方面都面临着许多考验和困扰。因此,研究者们要重视起中学生的心理健康,进行深入而广泛的研究,帮助中学生成功过渡关键时期。

2.协同心理育人的研究内容

心理健康教育不仅是我国素质教育的需要,也是促进学生健康成长,身心和谐发展的需要。当前我国关于协同心理育人的研究主要围绕协同心理育人的体系建构和策略实施。在体系建构方面,许多学者提到构建协同心理育人模式的重要性与必要性,从多个视角出发构建协同心理育人的体系与模式,例如学者张锐从系统论的视角出发探究青少年心理健康教育工作,建立了科学实用的心理健康教育长效机制,提出了“一二三四五”服务体系[11]。在策略实施方面,大部分学者都肯定了学校在协同育人的核心作用,从“家校协同”、“家校社协同”出发对心理健康教育提出了相应的对策与建议。有研究者提出协同育人应该由学校统一协调组织,发挥学校的主导作用;还有学者提出,家校社三方要形成“学生全面发展”的共识,明确家校社协同教育的使命,推进制度化家校社协同育人的建设和认同[12]。然而关于协同心理育人的研究内容,国内学者大部分研究的是其策略方法,单纯提出对策与建议,但缺少实践反馈,难以探析实施效果,做到真正地解决协同心理育人的难题。

3.协同心理育人的研究背景

研究背景是研究提出的重要来源,是在一定的社会背景和文化历史背景的影响下进行的研究。通过对文献的分析与归类,可以总结出协同心理育人的研究背景主要集中在“双减”和“互联网+”的背景下。随着“双减”政策的落地,学生逐渐回归到学校教育之中,在很大程度上影响了研究者对协同育人的思考和建构,因此,许多学者针对“双减”这一背景下出现的新问题进行分析与探究。其中有学者认为,在“双减”背景之下,运用立德树人的理念,为学生进行心理赋能,由此才能更好助力“双减”政策落地和促进学生的健康成长[13]。学者王贤德就以“双减”为背景,对义务教育协同育人的困惑进行了澄清,并由此提出了实现路径[14]。在教育信息化的时代,如果要充分发挥协同心理育人的作用,就要搭上网络信息技术的便车,运用线上线下相结合的心理育人方式,有效提升协同心理育人水平,拓宽沟通渠道,沟通方式多元化。学者张欢聚就从线上和线下两个方面对互联网+背景下家校沟通的策略进行了探讨[15]。各位学者将协同心理育人与教育政策和社会发展趋势相结合,顺应时代发展,有助于我们认识协同心理育人在不同背景下的内涵与规律。随着协同心理育人热度的持续攀升,智慧教育、跨学科、系统理论等背景下的研究也开始成为该领域的“蓝海”。

四、家校社协同心理育人的发展趋势

协同心理育人的研究前沿时区视图如图5所示。参照我国心理健康教育发展历程、家校社共育主要政策出台时间、核心文献年度分布态势和各节点在时区视图中的分布特点等因素,将时区视图划分为3个不等值的时间段,即2000—2008年,2009—2018年,2019年至今。

图5 协同心理育人时间线图谱

1.协同心理育人研究的萌芽期(2000~2008年)

新世纪伊始,社会和教育迅速发展,中小学生面临着学习和生活中的各种心理挑战和机遇。因此,我国各部门就中小学生的心理健康教育颁布了多项政策文件,将心理健康教育纳入中小学教育当中。2000年12月,《中共中央办公厅国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》中提出:“中小学校要加强心理健康教育,培养学生良好的心理品质。”不仅如此,《国务院关于基础教育改革与发展的决定》也提出要“加强中小学生的心理健康教育”。2002年4月,卫生部发布《中国精神卫生工作规划(2002—2010年)》,针对学生的心理与行为问题进行了指导和安排,并对相关心理健康教育工作进行了优化。2004年2月,教育部发布《2003—2007年教育振兴行动计划》,提出要切实加强心理健康教育和青春期健康教育,提高大学生的身体心理素质。这时期的研究主要是围绕大学生的心理健康教育提出看法与策略,其中包括了家庭、学校和社会三方面的应对策略。

2.协同心理育人研究的探索期(2009~2018年)

2012年,教育部印发《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》提到中小学生的心理健康教育需要密切联系家长共同实施,还要充分利用校外教育资源开展心理健康教育。2015年教育部印发《关于加强家庭教育工作的指导意见》,从国家层面提出“家校社合作”体系构建,自此关于家校社合作共育的研究逐渐增多,引起大量学者的关注。2018年教育部印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》对大学生心理健康教育提出了新的要求。这一时期受到社会热点事件的影响,更多研究者开始思考和探究家庭在心理健康教育中的重要作用,逐渐关注到了特殊群体的心理健康问题,例如特困生、单亲家庭学生、涉毒家庭学生等学生的心理健康问题,论证了不同家庭情况对学生心理发展的影响。

3.协同心理育人研究的发展期(2019年至今)

2019年,国家卫健委发布《健康中国行动-儿童青少年心理健康行动方案》(2019-2022),明确了到2022年底应实现的儿童青少年心理健康相关指标的阶段目标。2023年1月,教育部等十三部门联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,提出要形成科学高效的学校家庭社会协同育人机制,同年4月教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》,也提出了要建立健全多部门联动和学校、家庭、社会协同育人机制,连续两条关于家校社协同育人的政策颁布,足以窥见协同育人的重要性和协同心理育人的迫切性。随着经济社会的快速发展,学生成长的环境不断变化,叠加新冠疫情的影响,学生面对的来自人际交往、学业状况、个体内部等的压力越来越大,心理健康问题更加突现。这一时期的研究者开始关注于学生本身,如对学生的抑郁、焦虑、孤独感、自卑等问题进行探究和思考。同时,关于家校共育、家校社协同的心理健康教育研究的数量也越来越多,标志着家校社协同心理育人将成为这一时期的热点。

五、研究展望

新时代国家对学校家庭社会协同育人提出了新的要求,在此背景之下,对协同心理育人的研究进行梳理和分析,有助于总结和反思协同心理育人研究中的问题,展望家校社协同的研究方向,从而对研究此领域的研究者和实践者提供一定的借鉴和启示。结合当前的研究进展,协同心理育人应该关注以下四个方面。

(一)理论与实践相结合,提升研究的理论与实践自觉

社会科学理论、系统科学理论、交叠影响阈理论和组织管理理论等学科理论对家校社协同育人的研究提供了一定的引领和支撑作用。研究者要深入学习科学的原理和系统的知识,如此才能进一步揭示和探索协同心理育人的内在本质和内在规律,才能正确地指导实践。心理健康教育应该紧随时代与社会变化而发展,必须以实践需求为基础、以政策需求为导向,及时调整转变研究主题与内容,为更好地解决协同心理育人实践过程中的难题,提供基于事实与证据的研究基础。协同心理育人的影响因素有很多,除了关注家庭、学校和社会的因素之外,还要关注和研究学生的个体因素。除此之外,研究不仅仅要围绕理论展开,论述协同育人的策略与路径,还要结合具体实际,从实践中来,到实践中去。协同心理育人研究要以服务实践为目的,且敢于做行动研究,将研究真正地应用于实践。

(二)重视研究对象的差异化,精细化分区聚焦研究对象

不同年龄、不同地区、不同教育背景、不同家庭的学生,他们的心理特点各不相同,采取的教育方式也各不相同。精细化地区分研究对象,不仅能够在理论上更好地聚焦分析对应研究群体的心理特征,还能提升实践效率,促进该学生群体的心理健康成长。在以往研究当中,更多研究的是大学生和小学生的协同心理育人的策略以及机制,对于处于成长发育关键阶段的中学生来说,心理健康问题也值得关注和研究。同时,农村学生、城镇学生、单亲学生、特殊学生的心理健康问题,存在着不同的教育方式和策略,家校社如何协同育人,需要研究者因材施教,具体问题具体分析。因此无论是何种研究对象,都有其适用性和局限性,需要根据研究对象的年龄、阶段、以及类型等进行区分研究,如果忽略了这些条件,就是忽略了学生的个体差异性,研究不仅难以深入思考与分析,还会导致研究结果隔靴搔痒,难达痛点。因此,关于协同心理育人的研究要重视研究对象之间存在的差异性,做到普遍性与特殊性的辩证统一。

(三)进一步拓展协同心理育人的应用研究

“家校社协同育人”这个概念虽然是近两年提出的新名词,然而一直以来,学校、家庭、和社会在心理健康教育中起到的作用被广泛提到,近年来,各地也在积极探索推进学校家庭社会协同育人,并取得了明显成效。但仍然存在形式单一缺乏创新、单向被动互动不多、内容面窄、不成体系等问题,对于这些问题,有学者进行研究并提出了解决策略,但是对于这些策略的实施效果如何没有进行跟踪研究和解释,导致问题没有得到根源性地解决。因此,未来研究应该进一步聚焦于家校社协同育人效果研究、协同心理育人的机制构建、如何清晰定位三方职责、如何强化家校社协同育人的实施保障等突出问题,让研究结果惠及和推广到更大范围,其价值才能真正彰显出来。

(四)加强心理健康教育的多主体研究

现阶段学生的心理健康教育多是以学校教育为主导,学校进行心理测试、心理疏导、开展心理健康活动,面对整个学校数量众多的学生,学校心理健康教育覆盖面不广,心理教育力度不够、有表面化和形式化现象的存在,导致效率低下,教育作用不明显。因此,心理健康教育应该考虑按照“学校主导,多主体协同”的总体原则,吸引家庭、社会各主体参与心理健康教育,从而呵护学生健康成长。此外,教育的根本任务是“立德树人”,在心理健康教育过程中,必须坚持育人为本,德育为先,以培养学生良好思想品德和健全人格为根本,重视学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养的培养,真正做到以学生的成长需求来完善协同育人机制的构建。学校、家庭、社会、企业、民众等多元主体协同育人是建设现代化高质量教育体系的大势所趋。

【基金项目】四川省教育厅人文社会科学重点研究基地—统筹城乡教育发展研究中心课题(TCCXJY—2023—D45)。

【作者简介】周莹莹(1999-),女,汉族,重庆荣昌人,成都大学硕士生,主要研究方向为小学教育;

陈希(1989-),女,汉族,河南商丘人,陕西师范大学博士生,成都大学心理健康教育中心教研室主任,讲师,主要研究方向为儿童青少年心理发展。

[参考文献]

[1] 教育部.教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/202301/t20230119 1039746.html,2023-1-17/2023-5-26

[2] 教育部.等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202305/t20230511_1059219.html,2023-4-27/2023-5-26

[3] 李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可视化[M].北京,首都经济贸易大学出版社,2017:28-33.

[4] 陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[5] D.普赖斯著,宋剑耕,戴振飞译,小科学,大科学[M],世界科学社,1982:46-52.

[6] 王娟,陈世超,王林丽,杨现民.基于CiteSpace的教育大数据研究热点与趋势分析[J].现代教育技术,2016,26(02):5-13.

[7] 段春雨,蔡建东.国际泛在学习领域知识图谱研究[J].现代远程教育研究,2016,(1):85-95.

[8] 张笑予,冯东.“双一流”研究的热点领域与主题演进——基于CNKI(1992—2017年)的文献计量与知识图谱分析[J].重庆高教研究,2018,6(02).

[9] 黄荣峰.大学生心理问题对策研究[J].人民论坛,2010(11):138-139.

[10] 黄潇潇,张亚利,俞国良.2010~2020中国内地小学生心理健康问题检出率的元分析[J].心理科学进展,2022,30(05):953-964.

[11] 张锐.系统论视域下青少年心理健康服务体系的构建[J].教育理论与实践,2021,41(12):32-34.

[12] 王贤德.“双减”背景下义务教育协同育人的困惑、澄明及实践路径[J].中国教育学刊,2022(02):28-33.

[13] 邹永达.“双减”背景下为学生心理健康赋能 开拓德育新思维的研究[J].中国教育学刊,2023(S1):112-114.

[14] 王贤德.“双减”背景下义务教育协同育人的困惑、澄明及实践路径[J].中国教育学刊,2022(02):28-33.

[15] 张欢聚.“互联网+”背景下小学心理健康教育中的家校合作策略[J].中国新通信,2020,22(06):212.

[16] 邓园林,熊玥悦,张玉.中小学心理健康教育工作重点、制约因素及家校合作的调查研究[J].北京教育学院学报,2020,3(2):35-43

[17] 俞国良.大中小幼心理健康教育一体化:道德认知视角[J].国家教育行政学院学报,2020(12):3-11.

[18] 王光强,李翔宇,杨量杰.我国教师职业认同研究热点、前沿和趋势——基于CiteSpace的可视化分析[J].继续教育研究,2023(03):61-66.

[19] 方军,张国祥.国内数字政府研究进展与展望——基于CNKI的文献计量分析[J].成都大学学报(社会科学版),2022(04):36-46.

[20] 俞国良,琚运婷.我国心理健康教育政策的历史进程分析与启示[J].中国教育学刊,2018(10):40-48.

[21] Chen Chaomei. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2005,57(3).

作者:周莹莹;陈希

通讯地址:四川省成都市龙泉驿区成洛大道2025号

邮政编码:610100

电子邮箱:969709891@qq.com

联系电话:15823885993