父母教养方式对青少年交往焦虑的影响研究

林细英 (福建省武平县实验小学,龙岩 364300)

摘要:本文旨在探讨父母教养方式、家庭适应性对青少年交往焦虑的影响及可能的路径关系。采用蒋奖修订后的父母教养方式量表、费立鹏修订后的家庭亲密度与适应性量表和汪向东翻译的中文版交往焦虑量表对283名青少年进行测量。结果表明,家庭适应性在父母过度保护对青少年交往焦虑的影响上起调节作用,具体而言,家庭适应性越高,父母过度保护的教养方式对学生的交往焦虑的影响越小。

关键词:交往焦虑;过度保护;适应性;青少年

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:

一、引言

近年来,越来越多的研究者关注青少年的焦虑问题,而交往焦虑是个人与群体在日常交往时感受到紧张、不适的消极情绪体验,是一种常见的一种心理健康问题。但过度的交往焦虑往往不利于我们的社交,个人也会表现出社交焦虑障碍,俗称社交恐惧症,即在与人交往时担心别人对自己的负面评价,而出现过度的尴尬、焦虑、害怕的行为表现,这就往往使他们在社交场合中有着回避的情绪与行为,这也会在很多时候打乱我们正常生活应该有的日程安排。

社交焦虑障碍的影响因素多种多样,从生物生理角度来看可能与遗传、大脑结构有关,从社会现实环境来看,可能与个人社交经历、或是父母在社交环境做出的焦虑行为、对孩子的过度保护或控制有关[1]。

父母教养方式有多种多样,有对孩子强势施压、对孩子要求严苛的,也有以民主、平等的方式来包容、理解孩子的,也有时刻溺爱、把控孩子的,在不同父母教养方式下成长的孩子,其各方面的人格特点、人际关系也不尽相同[2]。父母对孩子表现出接纳,会使孩子表现出更多对社会的需要行为,表现为乐观、富有同情心、有广泛的兴趣爱好;父母对孩子表现出拒绝、过度保护时,会通过影响孩子的同伴关系,而提升了孩子的抑郁风险[3]。孩子则更容易表现出倔强、情绪不稳定、叛逆。而父母以支配方式教育孩子,则会让孩子表现出被动性强、易顺从、做事缺乏自信心[4]。由此可见,孩子问题行为的形成与父母的教养方式有一定的关系。不同的教养方式成就不一样的孩子,而父母有一个良好的教养方式更有利于促进孩子心理健康的成长。

过度保护:每个孩子都是父母的至宝,都希望孩子在安全的环境之中成长,但成长过程中,孩子并不是无时无刻都在父母的身边,孩子在成长过程中都会受到一些不可避免的伤害。如果父母将孩子的日常琐碎之事极度的控制在自己的掌控之内,就会让孩子对父母产生过度的依赖,丧失一些实现成长的机会。

一些父母也会对孩子的学习、人际交往过度干预,担心孩子会早恋、担心会跟同伴学坏,并干涉孩子和同伴交往;他们将大部分时间与精力放在孩子身上,并且为孩子“规划人生”。

被过度保护的孩子在“我是为你好”和“爱”的名义下,泯灭了他们的独立自主、责任心和自信心。同时,因为父母对人际交往的过度保护与干涉,让孩子对自我交往能力产生怀疑态度,长此以往,孩子可能会表现出不同程度的交往焦虑,在性格方面也会变得孤独、内向,人也会变得消极、悲观;无法正常结交朋友,无法建立稳定的人际关系[5]。

在孩子的成长环境中,家庭是个体身心发展的重要场所。通常有着良好家庭功能的家庭能够培养出孩子良好的心理素质。而家庭功能通常通过家庭亲密度和适应性来表示。亲密度是指家庭成员之间的情感联系,而适应性是指家庭体系随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力。

在家庭适应性低的家庭中,孩子也会更容易表现出抑郁和焦虑[6]。所以,家长应该注重改善家庭功能,促进家庭良好适应性的产生。

基于此,本研究假设家庭适应性在父母教养方式青少年交往焦虑的影响上起调节作用。

图1适应性在父母教养方式对交往焦虑的影响上起调节作用的假设图

二、研究对象与方法

(一)研究对象

选取福建省龙岩市下属县的三所学校,并且以随机取样的方式针对小学六年级、初中生八年级、高一学生作为被试。本次施测总共发出 360份问卷,实际回收问卷为304份,剔除无效问卷后,有效问卷为283份,回收率达84.4%。整体样本分布,男生有133人,占整体样本的47.0%;女生有150人,占整体样本的53.0%。

(二)研究工具

1.父母教养方式

本研究采用的是蒋奖(2010)等人在Arrindell(1999)的基础上修订后的父母教养方式量表,整体量表共21题,皆采用4点评分,1表示“从不”,4表示“总是”,其中15题为反向计分题。量表包括拒绝6题,情感温暖7题和过度保护8题三个维度。通过信度分析此量表的测量具有良好的效度。

2.家庭亲密度与适应性量表

本研究采用的是费立鹏(1991)等人在Olson (1982)的基础上修订后的家庭亲密度与适应性量表,整体量表共30题,皆采用5点评分,1至5分别表示不是、极少、有时、经常、总是。量表包括亲密度16题、适应性14题两个维度,通过信度分析和因素分析,表明此量表的测量具有良好的信效度。

3.交往焦虑量表

本研究的交往焦虑量表采用选择汪向东等人(1998)翻译的中文版交往焦虑量表,整体量表共15题,皆采用5点评分,1至5分别表示一点也不符合、有一点儿符合、中等程度符合、非常符合、极其符合,其中3、6、10、15题为反向计分题,通过信度分析和因素分析,表明此量表的测量具有良好的信效度。

4.资料分析

采用 Mplus软件对研究变量进行验证性因素分析,检验研究变量的信效度;其次,进行共同方法偏差检验,分析横断式问卷调查的系统偏差;再次,对研究变量进行描述性统计分析,确定研究变量符合正态分布;最后,采用SPSS的PROCESS方法进行调节效应检验,并进行简单斜率检验。

三、结果与分析

(一)共同方法偏差检验

本研究数据均由同一被试自我报告,因此需要检验是否存在共同方法偏差(Lindell & Whitney, 2001)。对研究数据进行Harman单因子检验(Podsdkoff et al., 2003),结果表明,按照特征根大于1的标准,未旋转的因素分析共有九个因子,最大因子方差解释变异为25.513%,小于40%的临界标准,所以不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计分析

从表1得知,各研究变量均符合正态分布,偏度值介于±2之间,峰度值在±7以内(Kline., 2015),可进行后续统计分析。

表1 研究变量的描述统计摘要表(N=283)

| 研究变量 | M | SD | 偏度 | 峰度 |

| 拒绝 | 1.918 | .632 | 0.664 | –0.012 |

| 情感温暖 | 2.810 | .621 | –0.294 | –0.271 |

| 过度保护 | 2.356 | .536 | 0.595 | 0.423 |

| 适应性 | 3.234 | .778 | 0.012 | –0.188 |

| 交往焦虑 | 3.159 | .794 | 0.205 | –0.250 |

(三)相关分析

从表2相关矩阵中得知,拒绝与情感温暖、适应性呈现显著负相关,拒绝与过度保护、交往焦虑呈现显著正相关,情感温暖与过度保护呈现显著负相关,情感温暖与适应性呈现显著正相关,过度保护与适应性呈现显著负相关,过度保护与交往焦虑呈现显著正相关。

表2 研究变量间的相关矩阵(N=283)

| 1. | 2. | 3. | 4. | |

| 1拒绝 | ||||

| 2情感温暖 | –.582* | |||

| 3过度保护 | .613* | –.338* | ||

| 4适应性 | –.412* | .685* | –.252* | |

| 5交往焦虑 | .144* | –.016 | .124* | –.101 |

注:*p<.05;

(四)性别均数分析

本研究以性别来检验各研究变量是否存在差异性,以便在后续分析时当作控制变量。在性别方面,情感温暖和交往焦虑呈现显著的性别差异。女生的情感温暖显著高于男生(t = 3.502, p =.001 < .01),女生的交往焦虑显著高于男生(t =3.018, p = .003 < .01)。从表3得知,性别对情感温暖和交往焦虑的效果量非常小(Cohen, 1988),后续统计分析可以忽略性别对这些变量的影响,不纳入性别作控制变量。

表3 男女生在各研究变量的均数分析摘要表(N=283)

| 研究变量 | 女生(n=150) | 男生(n=133) | t值 | η² | ||

| M | SD | M | SD | |||

| 拒绝 | 1.882 | .678 | 1.957 | .574 | –.999 | .004 |

| 情感温暖 | 2.930 | .613 | 2.676 | .604 | 3.502** | .042 |

| 过度保护 | 2.356 | .584 | 2.352 | .478 | .105 | <.001 |

| 适应性 | 3.277 | .798 | 3.186 | .754 | .986 | .003 |

| 交往焦虑 | 3.292 | .816 | 3.010 | .743 | 3.018** | .031 |

注:*p<.05 **p<.01

(五)调节效应检验

对适应性在过度保护和交往焦虑之间的调节作用进行分析,以过度保护为自变量,交往焦虑为结果变量,采用SPSS的PROCESS方法考察适应性在过度保护和交往焦虑之间的调节作用。(如表4)结果显示:过度保护与适应性的交互项对交往焦虑的负向预测作用显著(B=-0.238,p<0.05),因此,适应性在过度保护对交往焦虑的影响上起调节作用,调节作用的大小为0.016。另外,经检验不存在其它的调节作用。

表4 适应性调节过度保护与交往焦虑之间关系的回归分析

| 结果变量 | 预测变量 | △R² | F | B | Bootstrap下限 | Bootstrap上限 | t |

| 交往焦虑 | 过度保护 | 0.110 | –0.072 | 0.292 | 1.193 | ||

适应性 |

-0.087 |

–0.209 |

0.035 |

–1.399 | |||

过度保护×适应性 |

0.016 |

4.751* |

-0.238 |

–0.453 |

–0.023 |

–2.180* |

注:* p < .05;

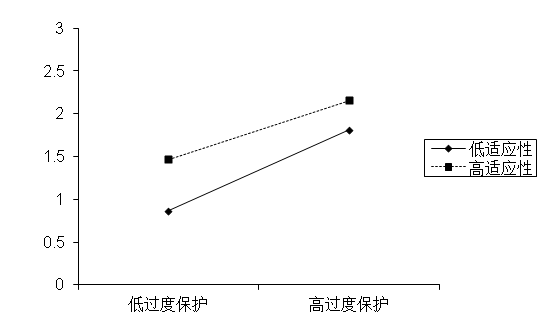

为了更加清楚地揭示适应性对过度保护与交往焦虑之间关系的调节作用,本研究进行了简单斜率检验。结果(见图2)显示,对于低适应性,过度保护能显著正向预测交往焦虑,simple slope=0.881,t=2.565, p<0.05;对于高适应性,过度保护也能显著正向预测交往焦虑,simple slope=0.643,t=2.670,p<0.01。这一结果表明,随着适应性的提高,过度保护正向预测交往焦虑有减少的趋势。即,家庭体系随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力越强,过度保护对交往焦虑的影响越小。

图2适应性调节过度保护和交往焦虑的关系图

四、讨论

本研究结果表明,适应性在过度保护与交往焦虑间的关系中具有调节作用,家庭的适应性能够调节过度保护对交往焦虑的影响作用。这可能是因为适应性强的家庭会增加孩子的自信心,不会轻易否认自己。所以,在无法改变父母的教养方式时,可以通过提高家庭的适应性来降低过度保护对孩子交往焦虑的影响。

(一)改善父母教养方式,缓解学生的交往焦虑。

以往研究发现,教养方式与交往焦虑这两变量中,其他因素对这两变量关系也有影响,其中包括自我效能感[7]、核心自我评价与羞怯[8]等,探讨了父母教养方式影响孩子产生交往焦虑的内部心理过程。也有学者认为人际信任在家庭适应性对社交焦虑的影响中有显著的中介作用,家庭适应性高可以提高学生的人际信任,并缓解学生的交往焦虑[9]。本研究的结论也进一步证实改善父母的教养方式能缓解学生的交往焦虑。本研究同样验证了有些学者考虑的地区差异[10],并进行了城市与乡村之间,男生与女生的交往焦虑比较。根据该研究结果显示,女生的交往焦虑显著高于男生,无论从何种原因解释,都应注重在日常生活中对女生交往焦虑的疏导。在家庭之中,父母可以多给予一些鼓励,并多加肯定孩子自身的美好品质,增强其自信心,当孩子与父母表达自己焦虑时,也可以给予耐心与鼓励。在学校之中,也可以发放交往焦虑量表调查学生的交往焦虑情况,并且对在校表现出较强交往焦虑的学生进行团体辅导或是进行一对一的心理辅导。

(二)过度保护对交往焦虑的正向影响。

目前已有父母教养方式和交往焦虑之间的关系研究表明,父母教养方式中的过度保护与交往焦虑呈正相关,且过度保护对交往焦虑具有正向预测的作用。有研究表明,父母的教养方式会对子女的社交焦虑产生不同影响,父母将积极的教养方式可以减轻子女的社交焦虑,而不当的教养方式易导致子女的社交焦虑。父亲的教养方式主要体现在以拒绝和否认的方式影响子女,而母亲则体现在以保护的方式影响子女。所以人们将增加对改善父母教养方式、提高家庭适应性的重视。

在家庭教育中,父母应该适当的放手,让其自行探索,增强独立性,对于生活之中孩子力所能及的小事让孩子自己做决定,这样可以给孩子试错的机会,让孩子成长为对自己负责的、能从容应对人际交往的人。在这过程中也将提升孩子的自我效能感,使孩子减少对社会交往感到的焦虑感、恐惧感。

(三)提高家庭适应性,对交往焦虑起调节作用。

适应性在过度保护对交往焦虑影响中所起的调节作用,可以认识到家长在帮助孩子缓解交往焦虑的过程中,要注意提高家庭的适应性,让孩子感受到家庭面对不同时期而出现的问题时随机应变的能力。当家庭之中遇到某些需要做出决策的问题时,可以与孩子一起讨论出各种灵活多变的办法,让孩子参与其中,并且在最终决策时可以考虑并纳入孩子们给出的建议,让孩子能够感受到问题解决的过程。

五、研究结论

本研究以青少年为研究对象,调查他们的父母教养方式、家庭适应性、交往焦虑,研究发现:家庭适应性在父母过度保护对青少年交往焦虑的影响上起调节作用,符合研究假设。

本研究对家庭教养具有参考价值。家庭教育应关注家庭适应性的提高,从而缓解父母过度保护带来的交往焦虑。

参考文献:

[1] 栾雅淞,曹建琴,周郁秋.(2014).青少年社交焦虑障碍的病因及发病机制研究现状.中国学校卫生(07),1115-1118.

[2] 王中会,罗慧兰,张建新.(2006).父母教养方式与青少年人格特点的关系.中国临床心理学杂志(03),315-317.

[3] 钱铭怡,夏国华.(1996).青少年人格与父母养育方式的相关研究.中国心理卫生杂志(02).

[4] Yuxi Huang, Na Ni, Beilei Yao & Juan Ma. (2022).

[5] 王宇,张荣娟.消极完美主义对社交焦虑的影响:无法忍受不确定性与自尊的中介作用[J].心理技术与应用,2016,4(7):404-409.

[6]阳德华.(2001).家庭亲密度和适应性与初中生抑郁、焦虑情绪的关系.健康心理学杂志

[7]徐敏,宫小燕,孙艳.(2018).父亲教养方式与大学生社交焦虑的关系:自我效能感的中介效应. 鲁东大学学报(哲学社会科学版)(04),91-96.

[8]侯艳天.(2022).父母教养方式对大学生社交焦虑的影响:羞怯与核心自我评价的中介作用(硕士学位论文).石河子大学,新疆.

[9]刘文雯,郑晓边.(2012).大学生家庭亲密度和适应性与人际信任、社交焦虑的关系研究.第十五届全国心理学学术会议论文摘要集,573-574.

[10]刘勇.(2005).城乡儿童社交焦虑水平的比较.中国心理卫生杂志(09).

联系方式:

通信地址:福建省武平县平川街道育才路2号 武平县实验小学

邮 编:364300

联系电话:15880613106

邮 箱:linxiying2008@126.com