朱志红 文植

(深圳市龙岗区扬美实验学校,518129)

摘要:为多途径减少初中生的手机依赖行为,本研究考察父母教养方式、希望和手机依赖三者的关系,采用简式父母教养方式问卷、初中生希望问卷、中学生手机依赖量表对333名初中生进行问卷调查。结果显示:第一,男生的手机依赖程度显著高于女生,初二和初三学生的手机依赖程度显著高于初一的学生,并且手机依赖程度存在学校间的显著差异;第二,父母教养方式与初中生的手机依赖相关显著,其中,情感温暖的教养方式与手机依赖呈显著负相关,拒绝、过度保护的教养方式与手机依赖呈显著正相关;第三,希望在父母的情感温暖教养方式、拒绝教养方式、过度保护教养方式与初中生的手机依赖间起中介作用。

关键词:父母教养方式 手机依赖 希望 中介作用 初中生

一、引言

2022年2月,第49次《中国互联网网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国网民规模达10.32亿,人均每周上网时长达28.5个小时,比2020年增加2.3个小时,使用手机上网的比例达99.7%,未成年人拥有手机的比例已达65%。在这种大环境下,处于身心发展非平衡状态的初中生难免受到影响。2021年2月,国家教育部办公厅发布了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》,引发广泛关注。

手机依赖,也称为手机成瘾、问题性手机使用、手机综合症等。不少研究表明,手机依赖会带来许多问题,如躯体不适,手机依赖的个体会头痛、睡眠质量下降,甚至引发脑疾病等[1-2];心理问题,手机依赖的个体表现出更高的焦虑、冲动倾向[3-4];行为问题,青少年手机依赖与吸烟、喝酒、自杀意图、自杀尝试等负面行为存在“共生”关系[5];学业问题,手机依赖后会分散学习的注意力,诱发学习倦怠,影响学习成绩[6]。

父母教养方式即父母在培养教育子女的过程中经常采用的、相对稳定的态度、情感和行为模式。研究表明,父母教养方式能显著影响手机依赖,积极的父母教养方式与手机成瘾呈显著负相关,消极的父母教养方式与手机依赖呈显著正相关[7-8],父母对子女的有效管理能显著影响子女的手机使用行为[9]。因此,本研究提出假设H1:父母教养方式与初中生的手机依赖相关显著。

“认知-行为”理论提出,环境会通过个人的认知影响行为,同时,发展情境理论认为,个体与其所处情境之间不断交互作用形成了个体的某些重要发展结果[10]。父母教养方式是外在情境,手机依赖是个体行为的发展结果,在父母教养方式影响手机依赖行为的研究中,可以考虑个体的自我系统的作用。

希望是积极心理学研究中的一项重要内容,斯奈德(Snyder)认为希望是经由后天学习而成的一种关于目标的个人思维和行为倾向,包括两个方面,即动力思维(以目标为导向)和途径思维(实现目标的预定途径)。有研究发现,父母教养方式与初中生希望存在显著相关关系[11],留守儿童的手机依赖与希望呈显著负相关关系[12],所以希望有可能在父母教养方式与手机依赖的关系中起到一定的作用,因此,本研究提出假设2:希望在父母教养方式和手机依赖的关系中起到中介作用。在父母教养方式与手机依赖的关系中,考虑希望的影响,可以为减少初中生手机依赖行为提供新的思路。

二、研究方法

(一)研究样本

施测对象取自广东省深圳市龙岗区三个九年一贯制学校的初中部,每所学校各随机选取了一个初一班级、初二班级、初三班级,发放的问卷总量为400份,回收372份,回收率为93.00%,去除无效问卷后有效率为89.52%。其中男生样本154份,女生样本179份,初一年级学生样本125份,初二年级学生样本120份,初三年级学生样本88份,独生子女80份,非独生子女253份。

(二)研究工具

1.父母教养方式问卷

采用简式父母教养方式问卷中文版,该问卷由蒋奖等人修订完成[13],父版21题,母版21题,包括情感温暖、拒绝以及过度保护三个维度。本研究中问卷Cronbach’s α 系数为0.82,父母情感温暖、父母拒绝、父母过度保护的Cronbach’s α 系数分别为0.92、0.88、0.86。

2.希望问卷

采用初中生希望问卷,该问卷由索雪原编制[14],共40题,得分越高,被试的希望感越大。在本次研究中问卷的Cronbach’s α 系数为0.93。

3.手机依赖问卷

采用王小辉编制的中学生手机依赖量表[15],得分越高,表示手机依赖的程度越深。在本次研究中问卷的Cronbach’s α 系数为0.90。

(三)程序

在广东省深圳市龙岗区三个九年一贯制学校的初中部,以班级为单位,进行统一团体施测,问卷当场回收,并采用SPSS23.0以及PROCESS插件对数据进行统计分析。

(四)共同方法偏差检验

本研究采用周浩等验证的方法检验共同方法偏差[16],结果显示,第一个因素解释了总变异的17.56%,小于40%,故认为研究不存在严重的共同方法偏差。

三、结果与分析

(一)手机依赖在人口学变量上的差异

1.手机依赖在性别和是否独生子女上的差异

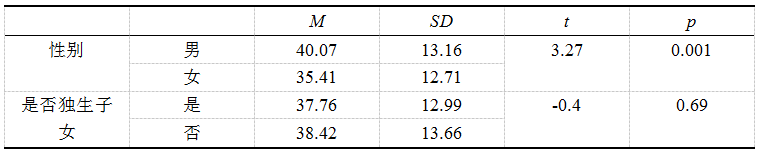

表1 手机依赖在性别和是否独生子女上的差异

根据表1可以看出,男生比女生手机依赖的程度更高(p = 0.001),但是否为独生子女在手机依赖的水平上没有显著差异(p = 0.69)。

2.手机依赖在年级和学校上的差异

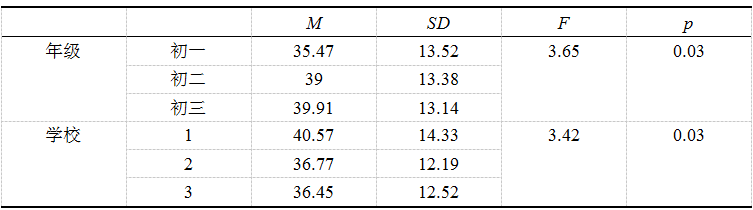

表2 手机依赖在年级和学校上的差异

由表2可知,年级(F=3.65,p<0.05)和学校(F=3.42,p<0.05)在手机依赖上存在显著差异。对年级进一步多重比较发现:初一年级学生得分均显著低于初二和初三年级学生得分(p<0.05,p<0.05)。对学校进一步多重比较发现:第1所学校的得分显著高于第2和第3所学校的得分(p<0.05,p<0.05),说明第1所学校学生的手机依赖水平明显高于第2所学校和第3所学校。

(二)手机依赖与父母教养方式、希望的相关关系

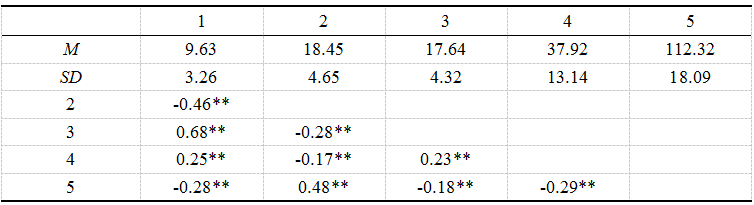

表3 各变量的平均数、标准差和相关系数

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01。其中1=父母拒绝;2=父母情感温暖;3=父母过度保护;4=手机依赖;5=希望。

根据表3可知,父母拒绝的教养方式与手机依赖呈显著正相关,情感温暖的教养方式与手机依赖呈显著负相关,过度保护的教养方式与手机依赖呈显著正相关,本研究的假设H1得到证实,为进一步检验提供了初步支持。

(三)希望的中介效应分析

希望在父母拒绝的教养方式和手机依赖之间起中介作用:父母拒绝的教养方式对手机依赖的直接效应显著,希望的间接效应显著(Effect=0.28,SE=0.09,95%CI[0.12,0.47])。

图1 希望在父母拒绝与手机依赖关系间的中介作用

注:括号外为未标准化系数,括号内为标准误。

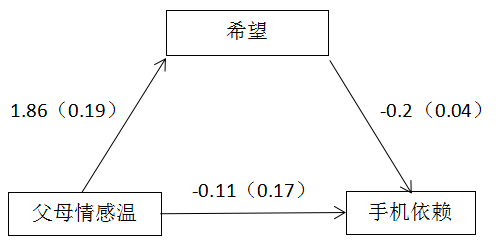

希望在父母情感温暖的教养方式和手机依赖之间起中介作用:父母情感温暖的教养方式对手机依赖的直接效应不显著,希望的间接效应显著(Effect=-0.37,SE=0.1,95%CI[-0.58,-0.2])。

图2 希望在父母情感温暖与手机依赖关系间的中介作用

注:括号外为未标准化系数,括号内为标准误。

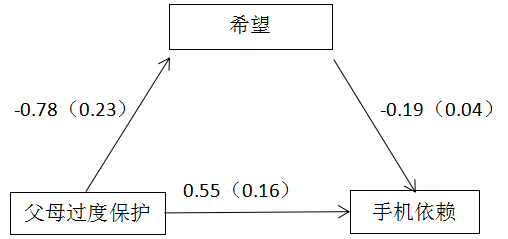

希望在父母过度保护的教养方式和手机依赖之间起中介作用:父母过度保护的教养方式对初中生手机依赖的直接效应显著,希望的间接效应显著(Effect=0.15,SE=0.05,95%CI[0.05,0.26])。

图3 希望在父母过度保护与手机依赖关系间的中介作用

注:括号外为未标准化系数,括号内为标准误。

希望在父母拒绝和手机依赖、父母情感温暖和手机依赖、父母过度保护和手机依赖间均起到中介作用,因此,本研究的假设H2得到支持。

四、讨论

(一)初中生手机依赖的特点分析

研究结果显示,在初中生群体中,男生的手机依赖程度显著高于女生,这与徐光2020年的研究结果一致[17],与张国进等人的研究结果不一致[18],他们在2016年的研究结果显示,初中女生的手机依赖分数高于初中男生,总得分不存在显著差异,但女生在一些维度上的差异显著高于男生。与张国进等人的研究结果比较,本研究中手机依赖的得分更高。这可能是因为智能手机普及后,功能越来越完善,手机除了交流以外的功能越来越多,男生的手机依赖程度已有升高趋势。

初二和初三的学生手机依赖程度显著高于初一的学生,这与以往的研究结果一致[15,17-18]。初一年级的学生刚升入初中,对中学生活充满了憧憬与向往,也更听从来自学校与家庭的建议。同时,本研究还发现,三所学校的学生手机依赖程度存在显著差异,这可能是因为三所学校的文化不一样,手机管理方式也有差别。

(二)父母教养方式、希望、手机依赖的关系

研究结果发现,父母教养方式与手机依赖显著相关,其中情感温暖的教养方式与初中生的手机依赖显著负相关,拒绝、过度保护的教养方式与初中生的手机依赖显著正相关,这与以往的研究结果一致[7-8]。父母教养方式与希望相关显著,其中父母情感温暖与希望显著正相关,父母拒绝、过度保护与希望显著负相关。根据家庭功能理论,家庭结构、家庭关系等都可能影响家庭功能,有研究表明,父母教养方式是青少年心理健康的主要影响因素[19]。

研究结果还显示,希望与手机依赖显著负相关,希望水平越高,手机依赖程度越低,这与以往的研究结果也一致[12]。希望是一种积极的心理资本,希望水平高的学生,有比较明确的目标,了解达成目标的途径,在遇到困难和阻碍时也能及时调整方法,能比较少依赖手机。

在考察了父母教养方式、希望、手机依赖三者相关关系(见表3)的基础上,本研究采用了Bootstrap检验的方法,利用PROCESS,检验了父母拒绝、父母情感温暖、父母过度保护对手机依赖的预测作用,以及希望在其中的中介作用。结果表明:(1)希望在父母拒绝和手机依赖的教养方式之间起中介作用:父母拒绝的教养方式对手机依赖的直接效应显著,希望的间接效应显著(Effect=0.28,SE=0.09,95%CI[0.12,0.47]);(2)希望在父母情感温暖的教养方式和手机依赖之间起中介作用:情感温暖的教养方式对手机依赖的直接效应不显著,希望的间接效应显著(Effect=-0.37,SE=0.1,95%CI[-0.58,-0.2]);(3)希望在父母过度保护的教养方式和手机依赖之间起中介作用:过度保护的教养方式对手机依赖的直接效应显著,希望的间接效应显著(Effect=0.15,SE=0.05,95%CI[0.05,0.26])。根据以上结论,本研究可以得出:父母教养方式能够显著预测初中生的手机依赖,其中希望起到了中介作用。具体而言:父母越使用拒绝的教养方式,初中生希望水平越低,手机依赖水平越高;父母越使用情感温暖的教养方式,初中生希望水平越高,手机依赖水平越低;父母越使用过度保护的教养方式,初中生希望水平越低,手机依赖水平越高。

五、教育建议

手机依赖对初中生的身心健康、学习与生活影响比较大,基于本研究的结果,对家长和学校工作者提出两方面的建议。

家长方面,能正确看待并应对孩子的手机依赖现象,在平时的亲子交流中以情感温暖方式为主。手机依赖现象是可以改变的,积极的父母教养方式能减少孩子对手机的依赖行为。平常的家庭生活中,家长可以注意加强亲子间的沟通,做到与孩子平等对话,经常陪伴孩子,多发现孩子身上的闪光点,适时地在各个方面给予孩子鼓励与肯定,让孩子真切感受到家庭的温暖和家人的喜爱。家长切忌用专制、漠视、溺爱的方式对待孩子,初中生已进入青春期,心理上进入“第二自主发展期”,独立自主意识加强,单纯的说教与管制模式已无法让孩子心悦诚服,但放任与溺爱难以让孩子做出任何正向改变。

学校方面,可以根据学生具体情况引导学生正确做好手机管理,提升学生的希望感。在学校里,通过主题班会课、心理健康教育课等方式,让学生明白手机管理的重要性,一起共享管理手机的合适方法。在学校文化中,让学生树立远大的目标,并分化成具体的短期目标,协助学生不断地实现目标,适时肯定学生的目标达成,提升学生对未来的憧憬与学习、生活上的成就感。同时也可以通过家长课程、家长会等方式对家长的教养方式与手机管理做一定的指导。

六、结论

第一,初中生的手机依赖现象存在统计学上的显著差异,相对女生,男生的手机依赖程度显著更高,相比初一,初二和初三的学生手机依赖程度显著更高,而且手机依赖现象存在学校间的显著差异;第二,父母教养方式与初中生的手机依赖显著相关,情感温暖的教养方式与手机依赖显著负相关,拒绝、过度保护的教养方式与手机依赖显著正相关;第三,希望在父母教养方式与手机依赖间起中介作用;第四,在初中生的手机依赖干预中,可以从调整父母教养方式、提升希望水平等方式入手。

参考文献

[1]Hardell L,Carlberg M,Gee D.21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings,early actions?[J].Late lessons from early warnings:science,precaution,innovation,2012:509.

[2]Fredrik S,Michael C,Lennart H. Use of wireless telephones and self-reported health symptoms: A population - d study among Swedish adolescents aged 15-19 years[J]. Environmental Health: A Global Access Science Source,2008,7(18):1-10.

[3]李蓓蕾,张莉莉,邓林园,白瑄.高中生手机依赖与心理健康的关系研究——以北京市某校高中生为例[J].教育科学研究,2019(08):73-79.

[4]何琴.中学生手机依赖对焦虑的影响:人际关系的中介作用和自尊的调节作用[J].中小学心理健康教育,2019(36):4-7.

[5]予晓铭.手机与青少年身心健康[J].中国青年政治学院学报,2011(5):30.

[6]Sim M S,Kim E M.The smart phone use survey 2011[J].2011.

[7]王平,孙继红,王亚格.大学生手机成瘾与孤独感、父母教莽方式的关系研究[J].当代教育科学,2015(1):56-58.

[8]井立沛,李振兴,程显新.教养方式对中学生问题手机使用的影响:生命意义感的中介作用[J].内江师范学院学报,2021,36(6):1-6.

[9]许颖,苏少冰,林丹华.父母因素、抵制效能感与青少年新媒介依赖行为的关系[J].心理发展与教育,2012,28⑷:421-427.

[10]姜永志,白晓丽,刘勇,等.社会适应能力对青少年移动社交网络使用的影响:自我认同与心理和谐的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2017,25(3):550-553.

[11]李玲.初中生家庭教养方式、希望与学业成绩相关研究——以成都市石室联中为例[D],四川师范大学,2018.

[12]卢春丽.农村留守儿童希望感与学习倦怠的关系研究——基于手机依赖的中介作用[J].龙岩学院学报,2017,35(5):129-136.

[13]蒋奖,鲁峥嵘,蒋苾菁,许燕.简式父母教养方式问卷中文版的初步修订[J].心理发展与教育,2010,26(1):94-99.

[14]索雪原. 初中生希望与自信关系的初步研究[D]. 西南大学,2010.

[15]王小辉.中学生手机依赖现状及与社会支持、社会适应性的关系研究[D]. 福建师范大学,2011.

[16]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,6:942-950.

[17]徐光.父母教养方式与初中生手机依赖的关系:自我控制的中介作用及其干预研究[D].华中师范大学,2020.

[18]张国进,曹立春.初中学生手机依赖现状的调查研究[J].阜阳职业技术学院学报,2016,27(2):97-101.

[19] McFarlane A H,Bellissimo A et al.Family Structure,Family Functioning and Adolescent Well-Being:the Transcendent Influence of Parental Style[J].Journal of Child and Psychology and Psychiatry,1995,36(5):847-864.

本论文为深圳市龙岗区实验学校朱志红老师主持完成的龙岗区教育科学规划课题《初中生手机依赖的成因及对策研究》研究成果,课题批准号:20220601027,曾获深圳市龙岗区心理论文比赛一等奖。

通讯地址:深圳市龙岗区扬美实验学校,邮编:518129,联系人电话:15919467692,邮箱:2216305757@qq.com