“双减”背景下初中生心理复原力培养区域实践

陈宇燕 嘉兴市秀洲区教育研究和培训中心 314001

摘要:青春期是人生发展的关键期,动力与偏差相伴而生。复原力是帮助青少年顺应逆境、迎接拐点的生命潜能。护航初中生心理健康需要学校、家庭和社会多维发力、协同育人。区教研部门以建构初中生“自我同一性”为路径,基于家校协同视角,从学生、家庭、学校三个层面整合初中生内、外部复原力资源,发展稳固的家校“复原共同体”,提升区域内初中生应对人生逆境的心理品格。

关键词: 家校协同;初中生;复原力;区域探索

2021 年 7 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,“双减”政策的实施,于学校而言,是其贯彻新发展理念、强化教书育人主体功能,以推动学校教育教学改革的应时之举;于家庭来说,旨在重申家庭教育在整个教育场域中的回归。 [1]家校协同共育是“双减”背景下全面落实立德树人根本任务的题中之义。学校作为育人主阵地,有责任为家长提供专业的家庭教育指导,帮助家长更新教育理念、纾解焦虑情绪,引导家长履行监护及教育责任,与学校一同为学生的健康成长护航。家校育人共同体的构建,是健全家校共育机制、推动教育体系发展的不竭动力。

一、复原力之于青少年心理健康的意义

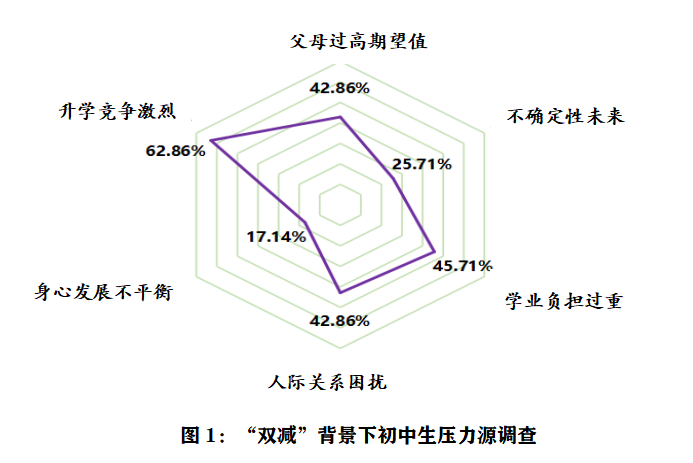

青春期是人生发展的关键期,往往动力与偏差相伴而生。卢梭说:“青春期是一个狂风暴雨的危险时期。”处于这个阶段的初中生既渴望独立又离不开对父母的依赖;既渴望被认可又有逆反心理;对未来既充满向往又常感迷茫。作为这样一个矛盾共存体,其身心健康水平一直备受关注。在区一项调查中发现“双减”背景下,初中生在作业压力和培训负担方面得到一定程度的缓解,但依然承受着方方面面的压力与挑战,排在前五位分别是升学竞争激烈、学业压力重、人际关系困扰、父母过高的期望值、不确定性未来等(图1),都在考验着初中生的心理承受力,进而影响其心理健康水平。

受积极心理学思潮影响,复原力研究已然成为心理健康领域的热点问题。复原力是能够从困境中恢复常态、成功应对压力并良好适应的一种能力,这些能力帮助个人遭受压力事件时发展出健康的应对策略,从而获得有益于个体未来成长的成功经验。心理学家们普遍认为“复原力”是帮助初中生顺应逆境、迎接拐点的生命潜能。在初中生面对困境时,家庭作为维系个体生存与发展的关键社会群体,被视为促进初中生复原力生成的风险与保护机制。[2]

护航初中生心理健康需要学校、家庭和社会多维发力、协同育人。基于积极心理学视角,区域教研部门努力探索心理育人模式转变,变“问题视角”为“优势视角”,培育学生自身“优势心理品质”,厘清各“优势要素”间的作用机制,激发“迎难而上”的驱动力,探寻应对逆境的有效解码方式。

二、构筑“生—校—家”复原共同体

区教研部门以建构初中生“自我同一性”为路径,基于优势视角,从学生、家庭、学校三个层面整合初中生内、外部复原力资源,发展稳固的“复原共同体”(图2),提升区域内初中生应对人生逆境的心理品格。

(一)复原力微系统:构筑“积极自我图式”

在课程育人目标的导向下,基于初中生心理成长需要,区教研部门设计开发了复原力课程——“成长不倒翁”系列心理课(图3)。该课程聚焦“乐观感(Optimism)”“效能感(Competence)”“归属感(Belongingness)”三大复原力核心品质,采用音乐、绘画等表达性艺术形式,从情绪、认知和行为等方面对学生进行心理赋能。该课程重在沉浸式互动、启发式精讲、感悟式强化,引导学生一步一步地体证、体察、体悟,收获内心的韧性、灵性与丰盈。

1.聚焦“积极信念”,培育乐观感

乐观感提供生命发展的方向。“成长不倒翁”课程第一模块为“积极信念”篇,内容涵盖目标管理、合理归因、情绪调适、乐观信念等。该模块通过设计“写给20年后自己的一封信”“考试后,如何归因再出发?”“专属情绪奶茶”“面对挫折,迎难而上”“给生活加颗糖”等主题活动,培养学生乐观豁达的心理品质。

2.聚焦“积极能力”,培育效能感

效能感提供生命发展的力量。课程第二模块为“积极能力”篇,内容涵盖自我认知、多元智能、潜能激发等。该模块通过设计“对话自我”“致闪闪发光的自己”“你被‘拦路虎’拦住了吗”“我有超能力”“神奇的力量——潜能”等主题活动,培养学生的自我效能感。

3.聚焦“积极关系”,培育归属感

归属感提供生命发展的支持力。课程第三模块为“积极关系”篇,内容涵盖亲子关系、同伴关系、师生关系等。该模块通过设计“你是我心中的‘小太阳’”“爸爸妈妈,你们知道吗”“我的‘朋友圈’”“什么是‘快乐星球’”等主题活动,培养学生的人际归属感,学会编织自己的社会支持系统。

(二)复原力中系统:构建家庭“抗逆圈”

家庭在初中生“复原共同体”系统中独具价值。家人之间良性互动、和谐有爱的家庭氛围、家庭的凝聚力和坚毅力等都能成为学生承受各类压力的“缓冲带”与“调节器”。[3]我区各学校借助“校级—年级—班级”三级家委会和家长学校,通过“温暖相遇”工作坊等举措协助父母成为孩子身心健康的“护航者”。

1.“温暖相遇”工作坊,营造“乐观式”家庭信念

基于积极心理学,各学校开展“温暖相遇”父母成长工作坊,主题涵盖家庭目标管理、家庭情绪管理、积极家风建设等,协助构建“乐观式”家庭情绪底色与信念系统。工作坊将家庭教育的理论认知、技能习得与情绪体验相联结,达到“知行合一”的学习效果。

2.“好好说话”亲子营,营造“共情式”亲子沟通

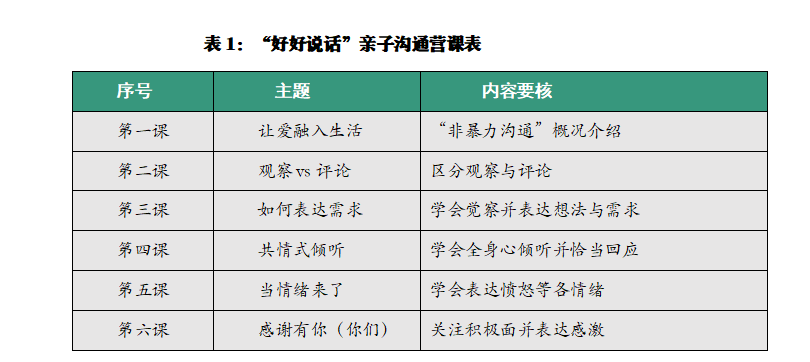

“好好说话”亲子沟通营通过非暴力沟通训练、绘画表达、心理剧等方式,帮助理解沟通的重要价值,尝试剖析沟通中的问题类型,演练积极有效的沟通方式,进而提升家庭凝聚力。“好好说话”成长营课程设置见表1。

3.“幸福钥匙”微课堂,营造“关怀式”亲子关系

根据家庭治疗理论,构建了面向家长的复原力系列微课——“幸福钥匙”,聚焦典型问题:例“孩子缺乏学习主动性怎么办”、“孩子早恋了怎么办?”、“青春期孩子很叛逆怎么办”等,旨在通过问题探讨的方式,帮助家长理解青春期孩子的身心特点与发展需求,探索家庭系统的动力模式,促进“关怀式”亲子关系的建立。

(二)复原力外系统——打造学校“积极生态场”

在“复原共同体”中,学校的作用举足轻重,通过采取“后盾式”全员心育、“朋辈式”成长同盟、“浸润式”心育项目等来构建学校的“积极生态场”(图4),提升初中生缓冲危机与追逐幸福的能力。

1.“后盾式”全员心育,构建新型师生关系

区研训中心通过举办教师心理健康教育培训,提升教师的幸福感指数,学会如何用多元智能地眼光去看待学生,用共情的方式去倾听和了解学生。学科教师秉承“坚持做学生成长的后盾”的原则,将积极教育的理念潜移默化地传递到全员、全过程、全环节育人中,以此提升师生关系质量。

2.“朋辈式”成长同盟,构建良好同伴关系

初中生成长的过程中,有效的同伴互动与心理支持至关重要。区域内各校通过班级心理委员、心理社团、朋辈主题班会等“朋辈式”互助活动,完成青少年复原力外系统的建构。例“我们在一起”朋辈主题班会,聚焦“幸福六要素”,通过高年级引导低年级的方式,帮助培育“发现幸福”的习惯,并感受到同伴关系的深度滋养。

3.“浸润式”心育项目,构建积极校园生态

区域内各校通过“浸润式”心育项目来激发学生心理潜能,构建“支持型”校园生态。如区首届心理科普周,以“寻找疫情下的心能量”为主题,依托“多校联动”的工作机制,组织开展“治愈系心理四格漫画征集”、“自然博物馆中觅春天”、“每日幸福日志采集”、“幸福盲盒设计”等特色活动来和谐校园氛围,厚植校园文化。

三、成效与社会影响

(一)研发高品质青少年复原力课程

初中生复原力课程兼顾知识、活动、经验三个方面,通过主题聚焦、内容有梯度的心理课程,帮助学生持续建构积极的自我图式。这些课程经过几轮反复打磨均为精品,有部分课例在市级中小学心理健康教育课堂教学评比中斩获一、二等奖,部分心理微课在区研训公众号刊登;另有部分心理微课入选在市级教育公众号。

(二)复原力心育项目上学习强国平台

以复原力为核心理念的区心理科普周,其开发的“心育套餐”具有很强的可操作性,无论城市中心校还是农村薄弱校都能利用共享资源开展特色活动,以此传播积极心理学理念,培养学生积极乐观的人格品质,同时潜移默化地塑造区“积极向善”的校园心育文化。区首届科普周一经推广,广受各类媒体关注,相关报道还推送了学习强国平台,并掀起了一股心理健康活动周热潮。

(三)凸显区域心理健康教育特色

“成长不倒翁”初中生复原力项目自实施以来,为区域内学生、教师、家长群体提供持续有力的心理支持,最终凝聚了具有一定立体性、多元化的心理健康教育成果,实现了辅导个性化、指导专业化、影响扩大化的效果,彰显了区域心理健康教育特色。

参考文献:

[1]马开剑,王光明,方芳,张冉,艾巧珍,李廷洲 .“双减”政策下的教育理念与教育生态变革(笔谈)[J]. 天津师范大学学报(社会科学版),2021(6).

[2]金牧羊. 心理复原力的研究综述[J]. 社会研究,2015 (33)

[3]邱文静,田国秀.抗逆视角下家庭面对青少年“问题行为”的应对策略[J].青年探索,2011(6)

(通讯地址:浙江省嘉兴市秀洲区教育研究和培训中心 陈宇燕 13511327197; 邮箱:530325491@qq.com)