压力知觉对高中生睡眠质量的影响:心理韧性的中介作用

作者:李雅蓉,刘径言

通讯作者:刘径言,江南大学副教授

单位:江南大学田家炳教育科学学院;

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号;

邮编:214000;

电话:15861696006;

邮箱:2509588141@qq.com

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目《走向循证;视频图像时代的教师学习研究》;编号:21YJC880046

摘要:为探究压力知觉对高中生睡眠质量的影响及心理韧性在其中的中介作用,采用压力知觉量表(CPSS)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)和青少年心理韧性量表(RSCA),对450名高中生进行问卷调查。研究发现高中生睡眠质量问题的检出率为67.91%;睡眠质量与压力知觉呈显著正相关,与心理韧性呈显著负相关,压力知觉与心理韧性呈显著负相关;心理韧性在压力知觉对睡眠质量的影响中起部分中介作用。

关键词:高中生;压力知觉;睡眠质量;心理韧性

睡眠是人类健康的重要保证[1],国家高度重视学生睡眠问题,2021年教育部颁布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》,提出高中生睡眠应达到8小时,减负增效以保障学生睡眠时间[2]。但由于繁重的压力[3]、电子产品[4]、嘈杂的睡眠环境[5]等,许多高中生存在睡眠时间短、质量差等问题[6],流行病学研究表明,14%—33%的青少年存在睡眠问题[7]。长期睡眠质量差不仅会增加学生患病概率,如焦虑或抑郁情绪[8]、注意力缺陷障碍[9]、肥胖[10]等,还会对学生的学业成绩[11]、同伴关系[12]产生影响,提高高中生的睡眠质量刻不容缓。

压力的“稳态”模型指出,个体对压力的感知越强,身体的“稳态”越容易被打破,出现过度唤醒、睡眠障碍等症状[13]。个体对压力的感知即为压力知觉,压力知觉指的是个体遇到刺激事件后经过认知评估产生的心理反应,常表现为紧张、失控[14],影响人的身心状态[15]。已有研究表明,压力知觉强的个体更容易出现睡眠问题[16],长期高压力感知下个体易产生生理紊乱,进而影响睡眠。高中生面临繁重的学业压力、同伴间的竞争压力以及父母教师等各方的期望压力等,是我国压力知觉水平较高的群体之一[17]。因此,本研究认为长期高压力知觉作用下,高中生群体身心的“稳态”容易被破坏,进而导致睡眠问题,并据此提出假设1:压力知觉与高中生睡眠质量呈负相关关系。

压力与睡眠质量关系理论模型指出,压力不仅直接影响睡眠质量,还通过心理韧性等间接影响睡眠质量[18]。已有研究尚未对心理韧性的界定达成共识,学者们大多从个体能力[19]、对逆境积极反应的结果[20]、动态适应过程[21]三个方面来理解,本研究将其定义为个人在逆境中保持和恢复心理功能的能力。压力认知理论模型指出,高压力知觉会降低个体的心理韧性水平[22],当个体长时间对外部事件产生紧张、失控感时,个体倾向于向压力妥协,无力充分调动自身资源来应对压力,表现出低心理韧性。长时间的低心理韧性又会影响个体身心健康,包括身体功能[23]、情绪[24]、睡眠[25]等。研究发现,心理韧性与睡眠质量紧密联系。个体心理韧性水平较高时,能对逆境迅速做出积极反应,充分调动资源使身心尽快达到“稳态”,进而有效提高个体睡眠质量。心理韧性也可以缓解睡眠剥夺产生的神经激素水平变化,进而改善睡眠质量[26]。因此,本研究认为压力知觉可能通过降低高中生心理韧性进而对其睡眠质量产生影响,并据此提出假设2:心理韧性在压力知觉对高中生睡眠质量的影响中起中介作用,具体包括:压力知觉能够负向预测高中生心理韧性;心理韧性能够正向预测高中生睡眠质量。

已有研究表明压力知觉与睡眠质量之间存在关联,压力知觉与心理韧性的关系也有涉及,但以心理韧性为中介变量,探究高中生压力知觉与睡眠质量之间作用机制的研究尚不充分。基于此,本研究拟探究压力知觉与睡眠质量的关系,并分析心理韧性其中发挥的作用。目的是在已有研究基础上验证压力知觉影响高中生睡眠质量效应的稳健性,考察潜在作用机制;探究改善高中生睡眠质量的有效策略, 为学校教育提供实践参考。

2 研究对象与方法

2.1研究对象

采用方便抽样法,选取山东省4所普通中学的高中生,随机发放问卷450份,回收整理得到有效问卷402份,有效回收率为89.34%。包括男生165人(41.1%),女生237人(58.9%);高一168人(41.8%),高二141人(35.1%),高三93人(23.1%)。

2.2研究工具

2.2.1压力知觉量表(Chinese Perceived Stress Scale, CPSS)

采用杨廷忠等人基于Cohen编制的《Perceived Stress Scale》,并结合中国国情改编而成的《压力知觉量表》[27]。包含失控感、紧张感两个维度,共14道题目。采用Likert五点记分法,得分越高说明被试压力知觉水平越高。量表的Cronbach's系数为0.793。

2.2.2匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburg Sleep Quality Index,PSQI)

采用Buysse于1989年编制而成《匹兹堡睡眠质量指数量表》,是当今使用最广泛的睡眠质量衡量标准[27]。包含主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠持续时间、习惯性睡眠效率、睡眠障碍、药物使用和日间功能障碍七个维度。共24道题目,总计21分,得分越高者睡眠质量越差,我国PSQI常模规定总分大于7分则为睡眠质量差。量表的Crronbach's系数为0.809。

2.2.3青少年心理韧性量表(Resilience Scale for Chinese Adolescents,RSCA)

采用胡月琴、甘怡群2008年编制的《青少年心理韧性量表》[28]。共27个题目,包含个人力和支持力两个维度,个人力包括目标专注、情绪控制、积极认知,支持力包括家庭支持、人际协助。采用Likert五点计分,部分题目为反向计分,得分越高说明被试心理韧性水平越高。量表的Cronbach's系数为0.874。

2.3数据分析

运用SPSS21.0进行数据初步处理、描述性统计、差异性检验、相关性分析,使用Mplus8.0建立结构方程模型,对数据进行分组的中介效应检验和路径比较。

3 结果

3.1共同方差偏差检验

本研究采用问卷调查法,所收集的数据可能存在共同方法偏差。因此使用Harman单因素法进行检验:取样适切性KMO值为0.76,Bartlett检验近似卡方值为4999.96,显著性P<0.001,共有16个特征值大于1的因子,累积解释百分比73.91%,第一个因子解释的变异量为19.72%,比临界判定标准40%低,故本研究数据不存在显著的共同方法偏差。

3.2高中生压力知觉、睡眠质量、心理韧性的描述性统计及差异分析

据表1可知,压力知觉平均得分(45.39±8.35),处于压力较高水平。具体维度上,失控感(23.66±5.38)得分高于紧张感(21.73±5.53)。性别上,女生(47.08±8.96)得分高于男生(42.96±6.76),且存在显著差异(t=-2.88,P<0.01)。睡眠质量平均得分(8.39±3.51),大于7分,整体睡眠质量较差。据统计,得分大于等于7分的有273人,占总人数的67.91%。心理韧性平均得分(84.01±15.35),处于中等水平。

表1 高中生压力知觉、睡眠质量、心理韧性的描述性统计及差异分析

| 项目 | 性别 | 总分 | ||

| 男生 | 女生 | t | ||

| CPSS | 42.96±6.76 | 47.08±8.96 | -2.88** | 45.39±8.35 |

| 紧张感 | 20.80±5.04 | 22.38±5.79 | -1.63** | 21.73±5.53 |

| 失控感 | 22.16±5.26 | 24.69±5.25 | -2.74 | 23.66±5.38 |

| PSQI | 8.04±3.32 | 8.65±3.63 | -0.99 | 8.39±3.51 |

| 睡眠质量 | 1.22±0.76 | 1.27±0.73 | -0.37 | 1.25±0.74 |

| 入睡时间 | 1.22±1.03 | 1.37±1.07 | -0.88 | 1.31±1.05 |

| 睡眠时间 | 1.75±0.75 | 1.77±0.66 | -0.22 | 1.76±0.69 |

| 睡眠效率 | 0.75±0.93 | 0.65±0.82 | 0.66 | 0.69±0.86 |

| 睡眠障碍 | 0.93±0.63 | 1.15±0.58 | -2.12 | 1.06±0.61 |

| 药物催眠 | 0.20±0.62 | 0.23±0.77 | -0.22 | 0.22±0.71 |

| 日间功能障碍 | 1.98±1.03 | 2.20±0.89 | -1.32 | 2.11±0.96 |

| RSCA | 87.53±13.46 | 81.57±16.18 | 2.24 | 84.01±15.35 |

| 个人力 | 49.05±8.14 | 44.38±9.21 | 3.03 | 46.29±9.05 |

| 支持力 | 38.47±8.46 | 37.19±9.29 | 0.82 | 37.72±8.95 |

注:*表示P<0.05, **表示P<0.01, ***表示P<0.001

3.3高中生压力知觉、睡眠质量、心理韧性的相关分析

据表2可知,睡眠质量与压力知觉显著正相关(r=0.497,P<0.01),睡眠质量与心理韧性显著负相关(r=0.406,P<0.01),压力知觉与心理韧性显著负相关(r=-0.684,P<0.01)。

表2压力知觉、睡眠质量、心理韧性的相关分析

| 压力知觉 | 睡眠质量 | 心理韧性 | |

| 压力知觉 | 1 | ||

| 睡眠质量 | 0.497** | 1 | |

| 心理韧性 | -0.684** | -0.406** | 1 |

注:*表示P<0.05, **表示P<0.01, ***表示P<0.001

3.4心理韧性的中介作用分析

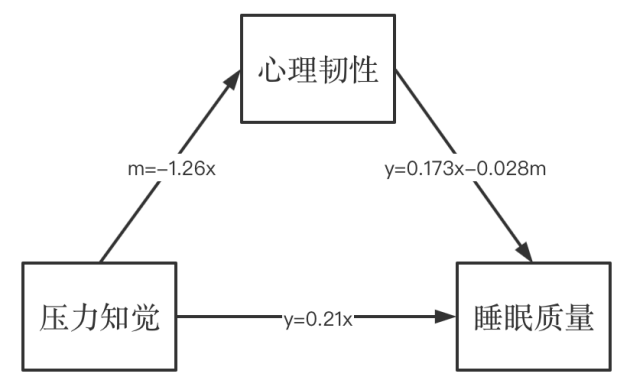

性别、年级因素可能会影响结果,因此以睡眠质量为结果变量,以性别、年级为预测变量,构建方程1;将各预测变量进行标准化,以睡眠质量为结果变量,压力知觉为预测变量,构建方程2;以心理韧性为结果变量,压力知觉为预测变量,构建方程3;以睡眠质量为结果变量,以心理韧性为预测变量,构建方程4;以睡眠质量为结果变量,以压力知觉和心理韧性为预测变量,构建方程5。结果显示,压力知觉正向预测睡眠质量(β=0.21,P<0.01);压力知觉负向预测心理韧性(β=-1.26,P<0.01);心理韧性负向预测睡眠质量(β=-0.093,P<0.01);当压力知觉、心理韧性同时预测睡眠质量时,二者的预测作用均显著(β=0.173,P=0.01;β=-0.028,P<0.01)。可以发现压力知觉对睡眠质量有直接和间接作用,心理韧性在知觉压力对睡眠质量的作用之间起部分中介作用。

表3压力知觉、睡眠质量、心理韧性的回归分析

| 方程 | 结果变量 | 预测变量 | R | R² | F | β | t |

| 方程1 | 睡眠质量 | 性别 | 0.09 | 0.01 | 0.98 | 0.61 | 0.99 |

| 年级 | 0.08 | 0.01 | 0.82 | 0.35 | 0.91 | ||

| 方程2 | 睡眠质量 | 压力知觉 | 0.49 | 0.25 | 43.34 | 0.21 | 6.58** |

| 方程3 | 心理韧性 | 压力知觉 | 0.68 | 0.46 | 115.84 | -1.26 | -10.76** |

| 方程4 | 睡眠质量 | 心理韧性 | 0.41 | 0.17 | 26.01 | -0.093 | -5.1** |

| 方程5 | 睡眠质量 | 压力知觉 | 0.49 | 0.25 | 43.34 | 0.173 | 3.99** |

| 心理韧性 | 0.51 | 0.26 | 22.45 | -0.028 | -0.19** |

注:*表示P<0.05, **表示P<0.01, ***表示P<0.001

构建高中生压力知觉、心理韧性与睡眠质量的结构方程模型,使用Bootstrap验证心理韧性的中介作用。结果如表4所示,压力知觉对睡眠质量的效应显著P<0.001,间接效应的置信区间包含0,因此,心理韧性的部分中介作用结构方程模型成立,且部分中介效应为0.036,占总效应的17.22%(0.036/0.209)。

表4心理韧性的中介作用分析

压力知觉→ 睡眠质量 | 标准化 路径系数 | 标准误 | 95%置信区间 | P值 | |

| 下限 | 上限 | ||||

| 总效应 | 0.209 | 0.032 | 0.146 | 0.272 | P<0.001 |

| 直接效应 | 0.173 | 0.043 | 0.259 | 0.875 | P<0.001 |

| 间接效应 | 0.036 | 0.028 | -0.023 | 0.091 | P<0.001 |

图1压力知觉对睡眠质量影响路径

注:x为压力知觉,y为睡眠质量,m为心理韧性

4 结论

4.1高中生压力知觉、睡眠质量、心理韧性的状况

高中生的压力知觉整体处于较高的水平,女生的得分显著高于男生,与孙琦等人的研究结果基本一致[29]。当面临某一事件时,女生更容易从中感受到压力,这可能与男女性格差异有关[30]。通常来说,女生对外部世界的感知能力高于男生,当面临相同的压力事件时,女生更容易有失控、紧张等感受,进而引发更多的消极情绪,导致压力知觉水平增高。

高中生的睡眠质量得分高于常模水平,略高于黄国明等人的调查结果[31],睡眠质量问题检出率为67.91%。高中是学习压力最大的时期,留给学生的睡眠时间本身偏少,压力以及各方面因素作用下,高中生群体整体睡眠质量不高,部分学生存在睡眠障碍。

高中生心理韧性总体处于中等偏上水平,与吉彬彬等人的研究结果一致[32]。在具体维度上,积极认知的得分最高,说明绝大部分高中生对外界持有一个积极向上的态度,某种程度上也说明他们的心理健康状态较好;情绪控制的得分最低,可能由于青春期激素、青少年心智尚未成熟等因素,对情绪对控制能力较差;此外,高中生在家庭支持、人际协助上的得分较高,家人的支持、朋友的帮助,有助于高中生身心健康发展。

4.2高中生压力知觉与睡眠质量的关系

压力知觉与睡眠质量显著正相关,研究假设1得到验证,这与张连生等人的研究结果一致[33]。压力知觉得分越高的高中生睡眠质量越差,已有研究表明,高压力知觉的个体容易出现睡眠问题和其他健康问题[34]。压力来源于外部不确定事件与自身能力的不平衡,压力知觉是个体对压力事件的主观感受,面对高考这一不确定事件的,高中生深感自身能力的不足,难免会产生负面认知,甚至采取消极应对方式。Wallace(瓦拉斯)等发现,当个体的行为无法满足基本心理需求时会感觉很有压力,出现紧张、抑郁、焦虑等心理活动,进而影响睡眠质量[35]。高考这一不确定事件伴随高中生三年,当个体对压力的感知长期处于较高强度时,其身心的“稳态”被打破,在紧张感、失控感等负向情绪作用下,难以规律地进入深度睡眠。

4.3心理韧性的中介作用

中介作用结果显示,一方面,压力知觉直接影响高中生睡眠质量,另一方面,压力知觉通过心理韧性间接影响高中生睡眠质量,心理韧性在压力知觉和高中生睡眠质量的关系中起到部分中介作用,研究假设2得到验证。具体解释如下:(1)压力知觉可以负向预测心理韧性,即压力知觉越高,个体心理弹性水平越低,这与许辰等人的研究结果一致[36]。根据压力认知理论模型,个体在压力情境下会产生紧张、失控等感觉,无法充分调动身心资源,表现出低心理韧性[37]。在长期的压力的作用下,个体被负向情绪困扰,内心逐渐产生疲惫感,逐渐放弃与压力“抗争”,心理韧性也会慢慢降低。(2)心理韧性可以正向预测睡眠质量,这与孙丽丽的研究结果一致[38]。从生理学角度看,良好的心理韧性能调节身体内神经激素水平变化,有效降低个体的应激反应、焦虑抑郁等,使个体身心健康水平得以增长[39]。心理韧性水平高的个体更能做好情绪管理,在面对应激或压力性环境时,能够更好地利用有利因素释放压力,缓冲个体对压力的感知,降低情绪波动感,提升睡眠质量。(3)压力知觉可以通过心理韧性正向预测睡眠质量,即心理韧性在压力知觉对睡眠质量的影响中起中介作用,这与刘晓华等人的研究结果一致[40],心理韧性是个体应对压力、逆境时能够积极适应的个性特征,它能缓冲个体对压力的感知,减缓心理波动,降低对睡眠质量的影响[41]。具有不同心理韧性特征的个体在面临压力时的反应不同,高心理韧性个体更能做好情绪管理,主动寻求积极信息,降低压力对身心健康、睡眠质量等的影响。

5 对策与建议

研究发现,压力知觉既直接影响高中生睡眠质量,又通过心理韧性间接影响高中生睡眠质量,因此可以从降低高中生压力知觉水平与提高高中生心理韧性两方面入手来改善高中生睡眠质量。

首先,传授方法,降低高中生压力知觉。对于同一压力事件,个体的认知评价不同,采取的应对方式以及最终产生的结果也就大不相同,即使是相同的压力知觉,个体所采取的应对方式和行为也会因人而异[42]。因此,老师和家长在日常生活中应有意识地向高中生传授科学的压力知觉方式与压力应对方式,如让高中生进行系统的冥想训练,引导学生积极面对不确定事件。

其次,提供支持,提高高中生心理韧性。首先,支持力是心理韧性的重要组成部分,有效的家庭支持和人际支持可以提高个体的心理韧性,家长、老师、学校及社会各界均应向高中生提供支持,让高中生认识到自己是被尊重、被支持、被理解着的。其次,引导高中生提高个人力,正确引导高中生设立切实可行的目标,并在这个过程中,引导高中生建立良好的心态,帮助其客观分析问题,提供科学合理的建议。

参考文献: