张文芸1 a, 卓诗维2 a 蒋俊杰3 温炜1 贾取4

(1深圳市光明区教育科学研究院附属楼村小学,深圳 518100;2深圳市福田区绿洲小学,深圳 518048;

3深圳市光明区长育学校,深圳 518107;4深圳市光明区教育科学研究院,深圳 518100)

摘 要:本研究采用纵向设计,使用青少年生活事件量表、行为自我效能感量表和智能手机成瘾量表对深圳市某区的7080名初中学生进行为期两年的追踪调查,考察了负性生活事件、行为自我效能感对手机成瘾的风险预测作用。纵向关系模型显示,初中生受负性生活事件的影响越大,一年后的行为自我效能感越低,手机成瘾程度越高;中介分析发现,负性生活事件会通过降低个体后续的行为自我效能感进而增强手机成瘾。研究结果提示,培养行为自我效能感是降低负性生活事件对初中生造成心理或行为影响的一个重要干预方向。

关键词:负性生活事件;手机成瘾;行为自我效能感;初中生;纵向研究

*深圳市光明区教育科学规划青年课题(GMQN202407),深圳市光明区教育科学规划一般课题(GMYB202310),资助。

通讯作者:贾取,E-mail:845491087@qq.com

第一作者张文芸电话:15814475013 E-mail:1790915729@qq.com

学历:研究生(硕士毕业于深圳大学心理学专业)独立一作发表文章:

a:共同第一作者

一、引言

随着智能手机的普及,青少年群体手机成瘾现象日益凸显,已成为心理健康领域的重要议题[1, 2]。智能手机成瘾(Smartphone Addiction),也称智能手机依赖,指个体因无法控制手机使用欲望而对生理、心理及社会功能产生损害的慢性沉迷状态[3]。过往研究表明,我国青少年手机成瘾检出率高达20%-30%[4]。智能手机成瘾不仅可能导致学业成绩下降、睡眠不足等外化问题[5, 6],更与注意力分散、焦虑抑郁、自我认同危机等内化问题[7]存在复杂关

联,还可能导致青少年出现情绪调节依赖、现实社交退缩及戒断反应[8, 9]。鉴于手机成瘾对青少年的极大危害,关注并研究青少年手机成瘾的预测因素,并探讨其对手机成瘾的影响机制十分必要。

家庭和学校是青少年的主要生活场所,来自家庭和学校的风险因素与青少年手机成瘾密切相关。父母冲突或家人离世等来自家庭的风险因素能够正向预测青少年手机成瘾[10]。学校环境中,校园氛围、师生关系或学校联结度能够负向预测青少年手机成瘾[11]。即手机成瘾行为是多种因素共同作用的结果,若要有效考察青少年手机成瘾的形成机制,需综合考虑多种风险因素。负性生活事件(Negative Life Events)是日常生活中诱发个体产生主观压力感受和负向消极情绪体验的刺激事件,是一种综合了多种风险因素的预测变量[12]。负性生活事件作为青少年日常生活中常见的压力源,其对手机成瘾的影响不容忽视,其中,初中阶段是青少年身心发展的关键期,也是自我同一性形成的重要阶段,相较而言,初中生对负性生活事件的应对资源较为缺乏,且其情绪波动性和环境敏感性使其更容易受到负性生活事件的影响。研究负性生活事件对手机成瘾的作用机制,有助于了解负性生活事件如何影响初中生的行为和心理,帮助识别高风险群体,为初中生制定更有效的预防和干预策略,提供及时的心理支持和帮助。

已有横断面研究发现,青少年经历的负性生活事件与手机成瘾呈显著正相关,这一关系可能通过心理痛苦的中介作用实现[13]。然而,此类研究多聚焦情绪因素,忽略了认知调节因素的潜在影响。然而,初中生面临学业压力时,若缺乏有效的认知应对资源,可能形成“无助-逃避”模式,转而依赖手机作为情绪调节工具[14]。心理资本理论(Psychological Capital Theory)[15]强调,心理资本(包括自我效能感、希望、乐观和韧性)能够缓冲负性生活事件对心理健康的负面影响。高心理资本个体更倾向于采用问题聚焦策略应对压力,而低心理资本个体则易陷入情绪聚焦或逃避行为[16, 17]。行为自我效能感(Behavior Self-efficacy)源自班杜拉的自我效能理论(Self-efficacy Theory)[18],指个体对自身能否成功执行特定行为(如控制手机使用)的信心评估,是心理资本的核心维度之一。研究指出,负性生活事件可能通过削弱心理资本(如自我效能感)间接导致适应不良行为[19],提示自我效能感在负性生活事件与青少年问题行为形成与维持(如手机成瘾)中的重要作用。

本研究将采用纵向设计探究负性生活事件对初中生手机成瘾的影响,并进一步明确行为自我效能感在其中的作用,以期为手机成瘾的预防和干预提供科学依据,为学校心理健康教育工作开拓思路,助力初中生合理使用手机,积极健康成长。

二、方法(一)被试采用纵向研究设计对深圳市某区初中生群体进行跨年度追踪调查。数据采集工作依托问卷星平台实施,由各校心理教师统筹安排班级学生集体上机采集。施测时间点为2022年9月(T1)和2023年9月(T2)。所有学生在测试前均签署知情同意书。第一次施测的有效被试为18400名,第二次施测的有效被试为18248名,其中有7080名被试在两个时间点具有有效测量数据。

(二)研究工具1. 青少年生活事件量表青少年生活事件量表(Adolescent Self-rating Life Events Check List)[12]包含27个条目,涵盖了青少年生活中常见的负性生活事件,分为六个维度:人际关系、学习压力、受惩罚、亲友与财产丧失、健康与适应、其他。采用1~5级计分,1代表“没有”,5代表“极重”。所有题目累加得分越高,代表个体受负性生活事件影响越大。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.96。

2. 青少年健康相关行为自我效能感量表青少年健康相关行为自我效能量表(The Adolescent Health-related Behavior Self-efficacy Scale)[20]包含52个条目,涵盖了不同的健康相关行为,分为四个维度:锻炼饮食行为自我效能、精神成瘾行为自我效能、物质成瘾行为自我效能和躯体伤害行为自我效能。采用1~4级计分,1代表“很不符合”,4代表“非常符合”。所有题目累加得分越高,表示个体健康相关行为自我效能感越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.94。

3. 智能手机成瘾量表智能手机成瘾量表简版(Smartphone Addition Scale-short Version)[3]涵盖了日常生活中与手机使用密切相关的10个条目,采用1~6级计分,1代表“完全不同意”,6代表“完全同意”。所有题目累加得分越高,代表个体的手机成瘾情况越严重,其中将“女生高于33分,男生高于31分”作为手机成瘾的临界值[21]。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.92。

(三)数据分析用SPSS26.0进行描述统计、相关和中介分析。用Mplus8.3进行纵向关系模型的建构,检验负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾行为的纵向关系。通过偏差校正百分Bootstrap法检验中介效应,采用5000次样本抽样,计算中介效应95%的置信区间,若该区间不包含0,则中介效应显著。

三、结果(一)共同方法偏差检验采用Harman单因素检验进行检验,将所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,第一个因子解释的变异量为20.67%,小于40%的临界值。这表明本实验的数据不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述统计与相关分析1. 手机成瘾的现状及人口学特征统计分析发现,两年手机成瘾检出率分别为20.4%(T1)与21.0%(T2),McNemar分析未发现两年手机成瘾检出率存在显著差异(χ² = 1.28,p = 0.26)。为了进一步检验性别、年级及是否为独生子女对手机成瘾程度的影响,采用多元线性回归分析,将手机成瘾得分作为因变量,性别(男性= 0,女性= 1)、年级(初一= 0,初二= 1)及是否为独生子女(是= 0,否=1)作为自变量。结果发现,回归模型整体显著(R2 = 0.12,F (3,7076)= 36.32,p < 0.001); 性别对手机成瘾得分具有显著正向预测作用(β = 1.63,p < 0.001),女性的手机成瘾得分显著高于男性。年级对手机成瘾得分具有显著正向预测作用(β = 1.83,p < 0.001),初二学生的手机成瘾得分显著高于初一学生;是否为独生子女对手机成瘾得分具有显著正向预测作用(β = 1.14,p = 0.001),非独生子女的手机成瘾得分显著高于独生子女。

2. 负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾的相关分析负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾在T1、T2时间点的描述性统计和相关分析见表1。以性别、年级、是否为独生子女为控制变量,偏相关分析发现,T1手机成瘾与T2手机成瘾(r = 0.42,p < 0.001)、T1生活事件(r = 0.36,p < 0.001)、T2生活事件(r = 0.26,p < 0.001)存在显著正相关;T1手机成瘾与T1行为自我效能感(r = −0.31,p < 0.001)、T2行为自我效能感(r = −0.27,p < 0.001)存在显著负相关。T1生活事件与T1行为自我效能感(r = −0.20,p < 0.001)、T2行为自我效能感(r = −0.18,p < 0.001)均存在显著负相关。

表1 各变量的描述性统计及相关系数

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1、T1手机成瘾 | 1 | |||||

| 2、T1负性生活事件 | 0.36*** | 1 | ||||

| 3、T1行为自我效能感 | −0.31*** | −0.20*** | 1 | |||

| 4、T2手机成瘾 | 0.42*** | 0.24*** | −0.23*** | 1 | ||

| 5、T2负性生活事件 | 0.26*** | 0.45*** | −0.17*** | 0.39*** | 1 | |

| 6、T2行为自我效能感 | −0.27*** | −0.18*** | 0.42*** | −0.34*** | −0.24*** | 1 |

| M | 24.05 | 47.64 | 153.34 | 24.48 | 48.70 | 152.68 |

| SD | 10.63 | 21.60 | 21.33 | 10.80 | 21.23 | 20.88 |

注:N = 7080,***p < 0.001

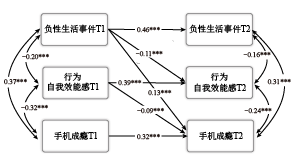

3. 负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾的纵向关系纵向关系模型检验了负性生活事件对行为自我效能感和手机成瘾,以及行为自我效能感对手机成瘾的纵向预测(图1)。本模型为显变量模型,为饱和模型,故不再估计其拟合指数,仅关注其路径系数[22]。在控制了性别、年级、是否为独生子女变量后,结果表明负性生活事件负向预测一年后的行为自我效能感(β = −0.11,p < 0.001),正向预测一年后的手机成瘾(β = 0.13,p < 0.001);行为自我效能感负向预测一年后的手机成瘾(β = −0.09,p < 0.001)。

图1 负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾的纵向关系模型

注:图中路径系数均为标准化回归系数;***:p < 0.001。

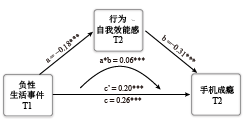

4. 行为自我效能感的中介效应中介模型被用来检验行为自我效能感(T2)是否在负性生活事件(T1)和手机成瘾(T2)的关系中起中介作用(见图2)。将性别、年级及是否为独生子女作为控制变量,Bootstrap中介效应检验显示,总效应显著(c = 0.26 ,SE = 0.01,CI = [0.23,0.28]),直接效应显著(c’ = 0.20 ,SE = 0.01,CI = [0.18,0.22]),间接效应显著(a*b = 0.06,SE =0.01,CI = [0.05,0.07])。这说明行为自我效能感(T2)在负性生活事件(T1)和手机成瘾(T2)之间起到了部分中介作用。

图2 负性生活事件对手机成瘾的影响:行为自我效能感的中介作用

注:图中路径系数均为标准化回归系数;***:p < 0.001。

四、讨论本研究探究了初中生负性生活事件、行为自我效能感和手机成瘾的纵向关系及行为自我效能感在其中的中介作用。结果显示,负性生活事件与行为自我效能感对手机成瘾的纵向预测作用成立,初中生受负性生活事件的影响越大,一年后的行为自我效能感越低,手机成瘾程度越高;行为自我效能感越低,一年后的手机成瘾程度也越高。中介分析发现,T1负性生活事件通过T2行为自我效能感正向影响T2手机成瘾,即负性生活事件会通过降低个体的行为效能感进而增强手机成瘾。这为负性生活事件与手机成瘾的关系及其影响机制提供了纵向的证据。

(一)初中生智能手机成瘾现状本研究发现,初中生的手机成瘾检出率在两年的数据中分别为20.4%(T1)与21.0%(T2),差异分析未发现两者存在显著差异。这一结果提示,在研究时间范围内,初中生手机成瘾的整体水平较为稳定,未出现显著变化趋势。进一步的回归分析显示,性别、年级和是否为独生子女均显著预测了手机成瘾得分。具体而言,女性的手机成瘾得分显著高于男性,这与部分研究发现一致[23-25],提示在青少年群体中,女性可能表现出更高的手机使用依赖或社交媒体使用倾向,这可能是源于近年来,小红书等社交软件盛行,女生因追星、网文和社交等事件更倾向于使用手机接收信息或打发时间。然而,也有部分研究发现初中生手机成瘾不存在性别差异,这可能是由于研究群体、样本数量、测量工具等因素的不同所导致[26, 27]。此外,初二学生的手机成瘾得分显著高于初一学生,这一结果符合成长发展特点:随着年级上升,初中生面临更大的学习压力或社交需求[28],使得他们面对能力-要求失衡时,转而寻求手机的即时奖励[29]。此外,本研究还发现独生子女可能表现出更低的手机使用依赖,这可能是源于独生子女能够得到父母及其他家人更集中更多的关爱,需求满足程度更高,且家长对电子产品的监管相比多孩家庭更充分。

(二)负性生活事件对手机成瘾的预测作用研究结果发现负性生活事件对一年后的手机成瘾行为有显著的直接预测作用,即初中生受负性生活事件的影响越大,之后的手机成瘾行为越严重。自我决定理论(Self-Determination Theory)[30]认为,人类拥有三种根本性的心理需要:自主需要(自己决定自己的行为)、关系需要(与他人建立亲密的联系)和能力需要(有能力完成重要的事情)。当现实环境无法支持这些基本需求被满足时,个体会启动适应性代偿策略[29]。具体而言,学业竞争、人际冲突和丧失等压力性事件会显著削弱初中生的需求满足水平[31, 32],需求缺失状态会促使个体转向手机寻求替代性满足[33]。而手机网络本身的诸多特点(如匿名性、便宜性和逃离性)恰好满足其青少年的自主、关系和能力需要[34],如现实生活中无法得到满足的需求可以通过点赞评论等网络社交或网络游戏中的通关升级进行代偿。在网络中,伴随着一次心理需要的满足,这种逃避现实生活中的不愉快,到网上寻求补偿的行为往往得到强化,继而使上网成为个体主要的生活方式,对网络的过度依赖,最终导致网络成瘾[35]。

(三)行为自我效能感的中介作用本研究发现,负性生活事件负向预测一年后的行为自我效能感,即个体受负性生活事件的影响越大,个体的行为自我效能感越低。这与已有研究结果一致,研究发现个体经历的负性生活事件数量越多、程度越严重,就越容易形成稳定的负面认知模式[36]。初中生正处于青春期,是自我同一性构建的关键阶段。此时,他们的生理和心理状态都处于急剧变化期,情绪丰富且波动剧烈,在应对负性生活事件时,所具备的能力和可利用资源相对匮乏。当面对问题却无力解决时,他们很容易对自身产生较低的评价,进而,个体对自身价值与能力萌生怀疑,最终致使自我效能感降低。反之,有研究表明,相较于长期经受负性生活事件的个体,经历较少负性生活事件的个体焦虑指数显著更低,因此更加容易获得自我效能感,且有助于学习能力的提升和健康心理的养成[37]。

本研究发现,行为自我效能感可以负向预测一年后的手机成瘾行为,即个体的行为自我效能感越低,手机成瘾的可能性越高。与前人研究一致,高行为自我效能的个体能够有效地管理自身处理负性生活事件的能力,通过更健康的方式或行为转移注意力,减少不良行为的发生。相反,低行为自我效能的个体对自我能力持怀疑态度,会更加偏好回避该事件的现实影响,投向网络这种不适宜的补偿方式。低行为自我效能的个体更容易采取退缩和逃避等消极应对方式,可能会通过手机网络来逃避生活、学习压力,最终形成手机成瘾[38]。

中介效应检验结果表明,负性生活事件不仅可以直接影响手机成瘾,还可以通过行为自我效能感间接影响手机成瘾,研究结果支持心理资本理论,即自我效能感作为一种关键性的的心理资本,具有管理和调整个体行为的功能,能够有效缓冲负性生活事件对初中生行为和心理健康的负面影响。这提示我们培养行为自我效能感是降低负性生活事件对初中生造成心理或行为影响的一个重要干预方向[39]。

(四)创新点与实践意义本研究的创新点体现在:其一,通过纵向设计明确变量间的时序关系,弥补横断面研究的局限;其二,将行为自我效能感纳入负性生活事件与手机成瘾的中介机制,丰富并拓展了心理资本理论的范畴;其三,现有研究多聚焦于高中生或大学生群体,缺乏对初中生发展特异性的探讨,本研究聚焦初中生群体,揭示青春期早期行为问题的独特心理路径。在实践层面,研究结果可为学校教育提供针对性策略。例如,通过增强行为自我效能感(如健康行为训练、压力管理课程)阻断负性生活事件对手机成瘾的影响链。此外,针对非独生子女和初二学生等高风险群体的干预方案设计,亦能提升预防措施的高效性和精准性。

(五)心理健康教育建议1. 重视心理资本理论在心理健康教育课程的顶层设计中的指导作用,尽力降低负性生活事件对初中生的影响教育部协同十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025)年》着重指出,要培育学生自尊自信、乐观向上的心理品质和百折不挠的意志品质;要发挥课堂教学作用,关注学生个体差异。为了满足学生的实际需求,学校心理课程应培养学生乐观、自信、韧性和希望等积极心理品质,提高学生在实现目标过程中应对挫折和困难的能力,进而提升学生的积极心理资本水平,促进初中生形成积极的自我概念。如协助学生学会客观地认识自己,促进学生学会接纳自我;引导学生探索自身缺乏自信的原因,学会积极归因;教会学生如何运用积极的语言暗示来进行自我激励,树立自信,尽力降低负性生活事件对初中生的影响[40]。

2. 重视初中生健康生活方式的培育学校可以开展健康教育课,养成坚持体育锻炼、健康均衡饮食、合理作息等方面的健康生活行为,提高学生健康知识和基本技能,使初中生形成健康的生活方式。其中体育锻炼作为能够有效影响学生心理健康的手段,学校应在培养方案中开足体育课程。在体育正常课程的开设外,学校可根据初中生的喜爱项目建立课外体育兴趣小组,采用定期举办小规模比赛的形式培养初中生的荣誉感,增加初中生的参与度,进而强化初中生的身体素质,形成良性循环。

3. 做好手机成瘾重点关注群体的教育引导和危机预防工作。针对女性初中生较高的成瘾倾向,学校需在心理健康课程中强化社交情感管理模块,通过角色扮演、团体辅导等方式引导其建立线下社交支持系统,减少对虚拟社交的过度依赖。其次,初二年级作为风险陡增的关键期,应在升学过渡阶段(初一至初二)设置预防性干预节点,例如将手机使用自控力训练纳入校本课程,结合青春期认知发展特点设计情境模拟任务(如“断网挑战周”),帮助学生在实践中提升自我调节和自我控制能力。对于多子女家庭,建议家校合作设计“家庭数字公约”,明确设备使用时段与共享规则,同时利用非独生子女的同伴影响特性,鼓励兄弟姐妹形成互助监督小组,将潜在风险转化为自我管理资源。

参考文献

[1] Panova, T. and X. Carbonell, Is smartphone addiction really an addiction? Journal of behavioral addictions[J], 2018. 7(2): p. 252-259

[2] Wang, J., et al., Smartphone overuse and visual impairment in children and young adults: systematic review and -analysis[J]. Journal of medical Internet research, 2020. 22(12): p. e21923

[3] 项明强,等. 智能手机依赖量表中文版在青少年中的信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2019. 27(05): p. 959-964

[4] 李晓敏,等. 中学生无聊倾向自我控制与手机成瘾的关系[J]. 中国学校卫生, 2016. 37(10): p. 1487-1490

[5] Riehm, K.E., et al., Associations between time spent using social media and internalizing and externalizing problems among US youth[J]. JAMA psychiatry, 2019. 76(12): p. 1266-1273

[6] Jiang, L. and Y. Yoo, Adolescents’ short-form video addiction and sleep quality: the mediating role of social anxiety[J]. BMC psychology, 2024. 12(1): p. 369

[7] Gao, T., et al., The co-occurrence between symptoms of internet gaming disorder, depression, and anxiety in middle and late adolescence: A cross-lagged panel network analysis[J]. Addictive Behaviors, 2025. 161: p. 108215.

[8] Marusak, H.A., et al., Childhood trauma exposure disrupts the automatic regulation of emotional processing[J]. Neuropsychopharmacology, 2015. 40(5): p. 1250-1258

[9] McLaughlin, K.A., et al., Child maltreatment and neural systems underlying emotion regulation[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2015. 54(9): p. 753-762.

[10] Li, J., et al., Family functioning and internet addiction among adolescent males and females: A moderated mediation analysis[J]. Children and Youth Services Review, 2018. 91: p. 289-297

[11] Xin, M., et al., Online activities, prevalence of Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China[J]. Addictive behaviors reports, 2018. 7: p. 14-18

[12] 辛秀红,姚树桥. 青少年生活事件量表效度与信度的再评价及常模更新[J]. 中国心理卫生杂志, 2015. 29(05): p. 355-360

[13] Yuan, X.Q., K. Dou, and Y.Y. Li, The Longitudinal Association Between Negative Life Events and Problematic Social Media Use Among Chinese College Students: The Mediating Role of FoMO and the Moderating Role of Positive Parenting[J]. Stress and Health, 2024. 40(6): p. e3505.

[14] 卜庆亮,等.医学生不确定心理压力与手机成瘾的关系——社交焦虑与抑郁的链式中介作用[J]. 现代预防医学, 2023. 50(15): p. 2791-2795.

[15] Luthans, F., et al., Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction[J]. Personnel Psychology, 2007. 60(3): p. 541-572

[16] 张文燕,等.大学生心理弹性在负性生活事件和网络依赖间的中介作用[J]. 中国学校卫生, 2016. 37(04): p. 517-518+522

[17] Schunk, D.H., Self-efficacy and achievement behaviors[J]. Educational psychology review, 1989. 1: p. 173-208

[18] Bandura, A., Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychological review, 1977. 84(2): p. 191

[19] 韩黎,等. 苔花盛开如牡丹?农村留守儿童负性生活事件与心理健康的关系[J]. 心理发展与教育, 2021. 37(02): p. 266-274

[20] 刘静,等. 青少年健康相关行为自我效能量表的编制[J]. 中国健康教育, 2017. 33(11): p. 995-1001.

[21] Kwon, M., et al., The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents[J]. Plos One, 2013. 8(12): p. e83558

[22] 张莉,等. 歧视知觉、抑郁和农村留守儿童的学业成绩:纵向中介模型[J]. 心理科学, 2019. 42(03): p. 584-590

[23] Roberts, J., L. Yaya, and C. Manolis, The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. Journal of behavioral addictions[J], 2014. 3(4): p. 254-265

[24] Mok, J.-Y., et al., Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric disease and treatment[J], 2014: p. 817-828.

[25] Sánchez-Martínez, M. and A. Otero, Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid (Spain) [J]. CyberPsychology & Behavior, 2009. 12(2): p. 131-137

[26] 范春艳,汪泉. 初中生社交焦虑对手机成瘾的影响:心理弹性的中介作用[J]. 心理月刊, 2024. 19(11): p. 75-77.

[27] 杨洁, 父亲拒绝与初中生手机成瘾倾向的关系:错失恐惧和自我价值感的作用及干预研究[D]. 2024.

[28] 陈妍, 正念对初中生手机成瘾的影响[D]. 2020.

[29] Kardefelt-Winther, D., Problematizing excessive online gaming and its psychological predictors[J]. Computers in Human Behavior, 2014. 31: p. 118-122

[30] Vallerand, R.J., Deci and Ryan's self-determination theory: A view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation[J]. Psychological inquiry, 2000. 11(4): p. 312-318

[31] Corrales, T., et al., Childhood adversity, sense of belonging and psychosocial outcomes in emerging adulthood: A test of mediated pathways[J]. Children and Youth Services Review, 2016. 63: p. 110-119

[32] 夏扉,叶宝娟. 压力性生活事件对青少年烟酒使用的影响:基本心理需要和应对方式的链式中介作用[J]. 心理科学, 2014. 37(06): p. 1385-1391

[33] 高文斌,陈祉妍. 网络成瘾病理心理机制及综合心理干预研究[J]. 心理科学进展, 2006(04): p. 596-603

[34] Ryan, R.M., C.S. Rigby, and A. Przybylski, The motivational pull of video games: A self-determination theory approach[J]. Motivation and Emotion, 2006. 30: p. 344-360

[35] Tzavela, E.C., et al., Processes discriminating adaptive and maladaptive Internet use among European adolescents highly engaged online[J]. Journal of adolescence, 2015. 40: p. 34-47

[36] 李大林,等.生活事件对初中生抑郁的影响:自尊和反刍思维的链式中介作用[J]. 心理发展与教育, 2019. 35(03): p. 352-359

[37] 马雪玉,李艳杰. 农村初中生考试焦虑、学业自我效能感及其关系[J]. 教育测量与评价, 2018(05): p. 51-56

[38] Aydm, B. and S.V. San, Internet addiction among adolescents: the role of self-esteem[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011. 15: p. 3500-3505

[39] Curran, T. and L. Wexler, School‐ d positive youth development: A systematic review of the literature[J]. Journal of school health, 2017. 87(1): p. 71-80

[40] 吴涤坤, 心理资本理论指导下初中心理健康教育校本课程建设——以“花儿少年”课程为例[J]. 现代教学, 2024(08): p. 54-58