一、引言

校园欺凌是指在学校环境中欺凌者对欺凌受害者施加的身体侵害、人格侮辱、财产侵犯、恶意排斥、网络诽谤或传播隐私等五类欺凌行为,突出强调学生的主体特性、欺凌者主观上的故意性和后果上的伤害性[1]。校园欺凌既危害了青少年的生理健康,直接导致他们罹患睡眠障碍[2]、感冒发烧[3]等疾病的风险增加;同时也会危害青少年心理健康,致使其出现孤独、自残自杀等心理问题[4]。因此,校园欺凌被世界卫生组织认为是世界重大的公共卫生问题,因为其不仅违背了教育公平与尊重个体的基本原则,还潜藏着引发更广泛的社会风险。一项元分析研究结果表明,全世界平均有36%的青少年遭受过欺凌,有15%的青少年遭受过网络欺凌[5]。在中国,大约有27.7%的青少年在接受调查的近三个月内有过被欺凌经历[6]。解决校园欺凌是中国社会刻不容缓的任务,务必保障所有的儿童和青少年都能享有安全、无暴力的学习环境,这也是促进学生健康成长、全面发展,保障青少年的健康和幸福所不可或缺的。因此,本研究将使用“国际学生能力评估项目”(Programme for International Student Assessment,PISA)2022年度的数据探讨校园欺凌风险是否能够通过校园欺凌受害的中介作用影响青少年身心健康,以及考察亲子亲和和心理韧性的调节效应,为今后中小学开展校园欺凌安全整治提供理论和实证依据。

校园是青少年除家庭以外最重要的成长环境,它不仅是青少年学习和认知发展的重要场所,也是发展积极社会关系的重要背景因素[7]。根据以往研究,积极的学校学术氛围和人际关系有助于青少年获得更高的学业成就[8][9]和生活满意度[10]、更低的精神疾病发生率[11]。校园欺凌风险是学校氛围的重要一环。根据一般压力理论,校园欺凌风险是青少年校园环境中的重要压力源,会显著影响青少年的身心健康。身处欺凌事件发生较多学校的青少年,会产生替代压力(目睹他人被欺凌)或预期压力(对未来的负面预期,如担心自身受欺凌),青少年长期处于这种压力下,会产生较多抑郁情绪[12]。李晴等研究发现,青少年感知到的校园欺凌氛围越严重,自尊水平越低,抑郁就越严重[13]。基于此,本研究提出假设H1:校园欺凌风险对青少年身心症状具有显著正向预测作用。

校园欺凌受害(school bullying victimization)是与校园欺凌相对的一个概念,具体指个体在学校环境的消极行为中受到人身伤害的经历,这些消极行为目的旨在通过身体的、语言的和社交的途径使他人感到痛苦,受到严重伤害[14]。在学校氛围中,感觉被师生疏远、感知学校对欺凌的容忍,与学生的负面行为密切相关。研究发现校园氛围越消极,青少年在目睹校园欺凌事件时越多出现“袖手旁观”的行为[15]。相反,明确的学校规定、积极人际关系可以培养学生的亲社会行为,降低学生参与欺凌以及被欺凌的比例[16]。此外,青少年遭受校园欺凌导致内化性问题风险[17]、自伤自杀行为风险[18][19]、创伤后应激障碍风险[20]都可能会显著增加。基于此,本研究提出研究假设H2:校园欺凌受害在校园欺凌风险对青少年身心健康的影响路径中起中介作用,校园欺凌风险显著正向预测校园欺凌受害,校园欺凌受害显著正向预测身心症状。

一般来说,拥有高质量亲子关系的青少年往往表现出较高的心理健康水平[21]。同时,亲子关系得质量会影响亲子沟通的质量,有研究发现良好的创伤事件亲子沟通,有助于青少年创伤后成长水平的增长和创伤后应激障碍症状的缓解[22][23]。而评价亲子关系优劣的重要指标则是亲子亲和,即父母与子女之间亲密的情感联结,既可以表现于积极的互动行为中,又可以表现于父母与子女心理上的对彼此的亲密感受[24]。根据压力缓冲假说,压力事件对个体心理健康造成的消极影响会受到一些保护因子的缓冲[25]。当青少年感知到校园内存在较高的欺凌风险时,亲子亲和水平较高的青少年更可能与父母进行积极的沟通,寻求支持和帮助,从而减轻欺凌氛围对其身心健康的负面影响。基于此,本研究假设H3:亲子亲和分别在校园欺凌风险对校园欺凌受害和身心症状的影响路径中起负向调节效应,校园欺凌风险对高亲子亲和青少年身心症状和校园欺凌受害的正向影响更小,而低亲子亲和水平的青少年在面对更高的校园欺凌风险时,更有可能面临更多的欺凌受害和身心健康问题。

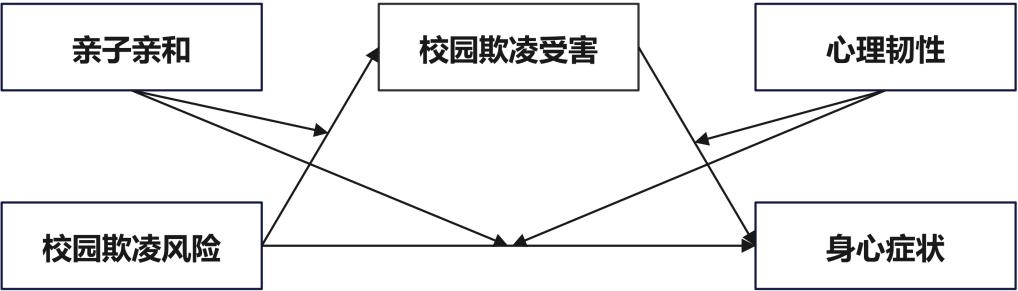

心理韧性既指个体在逆境中获得积极社会适应的结果,也反映了个体应对压力或消极生活事件的能力[26]。高心理韧性的个体被认为拥有较为丰富的心理资源,例如,生活满意感、乐观主义和宁静心境,对压力/逆境的敏感性、积极情绪和积极应对方式,在压力或挫折情境中能够及时调用心理资源、有效应对困难并走出逆境,从而表现出良好的适应结果[27]。例如,刘峻君等研究发现,相较于高心理韧性青少年,在低心理韧性青少年群体中社交回避通过同伴侵害对自杀意念的影响更强[28]。赵燕等研究发现,在流动儿童心理韧性水平较低的情况下,社会支持对抑郁、孤独的影响作用较大;而在流动儿童心理韧性水平较高的情况下,社会支持对抑郁、孤独的影响作用较小[29]。基于此,本研究提出假设H4:心理韧性分别在校园欺凌风险和校园欺凌受害对身心症状的正向影响中起负向调节效应,校园欺凌风险、校园欺凌受害对高心理韧性青少年身心症状的正向影响更小,而低心理韧性的青少年在面对更高的校园欺凌风险和校园欺凌受害时,更有可能面临更多的身心健康问题。 本研究假设模型见图1:

图1 研究的基本假设模型

二、研究方法 (一)研究数据与研究对象

本研究使用经济合作与发展组织(OECD)开展的“国际学生能力评估项目”2022年度数据集进行数据分析。该项目以15周岁学生为测评对象,通过问卷调查和认知测试两种方式对学生进行测评,前者主要是通过学生、家长、教师、校长问卷提供有关学生及其家庭、学校的重要信息,后者主要针对在校学生的阅读、数学和科学素养进行测试,每年择其中一项进行详细评估,其他两项为总结评估。除此之外,每次还会增加创新领域测试,PISA2022还重点评估了学生的创造性思维、金融素养以及疫情对全球教育体系的影响。PISA2022采用学校-学生两阶段抽样设计收集到来自81个国家和地区(其中OECD成员国37个)的约70万名学生数据。

PISA2022使用两阶段随机抽样设计,第一阶段按照规模大小成比例随机抽取学校,第二阶段再从学校样本中随机抽取学生。此外,在抽取的样本框内采用结构内旋转矩阵抽样设计(within-construct matrix sampling design),即每个学生都将收到关于所有测量结构的问题,但只回答每个结构的所有问题的一个子集。本研究选取中国香港样本作为分析对象,采用鲁宾提出的多重插补法(multiple imputation)解决研究变量的数据缺失问题,最终获得5664名青少年分析样本,其中男性2930名,女性2734名;平均年龄15.81±0.28岁。

(二)变量说明 (1)结果变量

本研究结果变量为身心症状出现的频率。原始问卷询问青少年在过去的半年内,出现头疼、胃痛、背痛、抑郁、易怒、紧张、入睡困难、眩晕、焦虑的频率,本问卷采用5点计分(1=几乎没有、2=一月一次、3=大约一周一次、4=一周多次、5=几乎每天都会出现)。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“PSYCHSYM”,数值越大表明身心症状越严重。

(2)自变量

本研究自变量为校园欺凌风险。校园欺凌风险问卷通过询问青少年是否在校园中看到威胁学生人身安全的欺凌事件发生来衡量校园欺凌风险,具体包括校园是否被破坏、是否在学校目睹一场斗殴并有人受伤、学校内是否存在学校帮派、是否有学生被威胁、是否有学生携带枪支或刀具前往学校。问卷采用是或否的二选一的选择形式。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“SCHRISK”,数值越大表明校园欺凌风险越高。

(3)中介变量

本研究的中介变量为校园欺凌受害,欺凌受害问卷询问了青少年在校园内经历被孤立、被嘲讽、人身威胁、物品被损坏、被殴打、被散播谣言、打架斗殴、被抢夺钱财等被欺凌事件发生的频率,以及因不安全感而辍学在家的频率。本问卷使用4点计分方式(1=几乎没有、2=一年会有很少几次、3=一月发生几次、4=一周多次)。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“BULLIED”,数值越大表明校园欺凌受害频率越高。

(4)调节变量

亲子亲和:亲子亲和问卷询问了青少年与父母或监护人间亲密和谐的情感联结状态的状态,包括“尽可能在需要的时候帮助我”、“让我做喜欢的事情”、“表现关心”、“尝试了解我的问题及担忧”、“鼓励我自己做决定”、“试图控制我所做的一切”、“把我当成小孩子”、“当我沮丧时会安慰我”8个题项。本问卷使用3点计分方式(1=几乎没有、2=有时、3=几乎总是)。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“SOCONPA”,数值越大表明亲子亲和越好。

心理韧性:心理韧性问卷通过询问青少年对压力事件的反应测量心理韧性,包括“我很容易紧张起来”、“我比我认识的大多数人更放松”、“我会担心很多事情”、“我很容易慌张起来”、“我能承受工作压力”、“在压力下我也能保持冷静”、“在接近考试时我会感到紧张”、“坏事发生后,我可以迅速恢复状态”、“我能很好处理地处理压力”、“我对许多事务感到害怕”10个题项,其中第1、3、4、7、10题采用反向计分。本问卷使用李克特5点量表(1=非常不同意、2=不同意、3=既不同意也不算不同意、4=同意、5=非常同意)。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“STRESAGR”,数值越大表明心理韧性越强。

(5)控制变量

本研究结合相关文献,选取性别、年级、家庭社会经济地位和师生关系作为控制变量。PISA2022使用ESCS指数衡量青少年家庭社会经济地位。PISA2022中的ESCS指数由父母职业声望、父母受教育水平和家庭财富三个指标形成一个综合指标。师生关系问卷通过冲突性和有善性两个角度测量师生关系质量,包括“学校的老师很尊重我”、“如果我从进教室时表现出烦恼,老师会关心我”、“如果从现在起的三年后我再回到学校,老师见到我会很兴奋”、“学校的老师令我感到害怕”、“当老师问我生活过的如何时,他们是真的想知道我的回答”、“学校的老师对我很友善”、“学校的老师关心学生的身心健康”、“学校的老师对我很不友善”8个题项,其中第4和8题采用反向计分。本问卷使用李克特4点量表(1=非常不同意、2=不同意、3=同意、4=非常同意)。PISA项目组基于项目反映理论对各题项得分进行处理,然后生成了一个派生变量“RELATST”,数值越大表明师生关系越好。

(三)统计学分析方法

采用SPSS26.0统计软件对数据进行描述性分析。依据温忠麟等[30]提出的中介作用检验方法,运用SPSS软件的Process宏程序对校园欺凌受害的中介作用以及亲子亲和与心理韧性的调节效应。以P<0.05为由统计学意义。 三、结果

(一)描述性统计结果

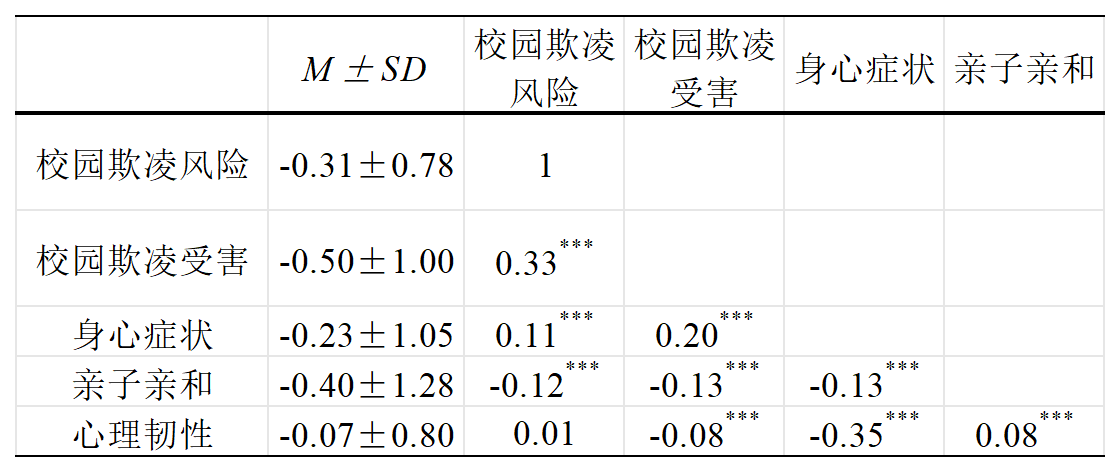

相关统计分析表明,校园欺凌风险与校园欺凌受害、身心症状成显著正相关,与亲子亲和成显著负相关;校园欺凌受害与身心症状成显著正相关,与亲子亲和和心理韧性成显著正相关;身心症状与亲子亲和和心理韧性成显著负相关;亲子亲和与心理韧性成显著正相关。

表1 主要研究变量的描述统计和相关分析结果

(二)以校园欺凌受害为中介变量的简单中介模型检验

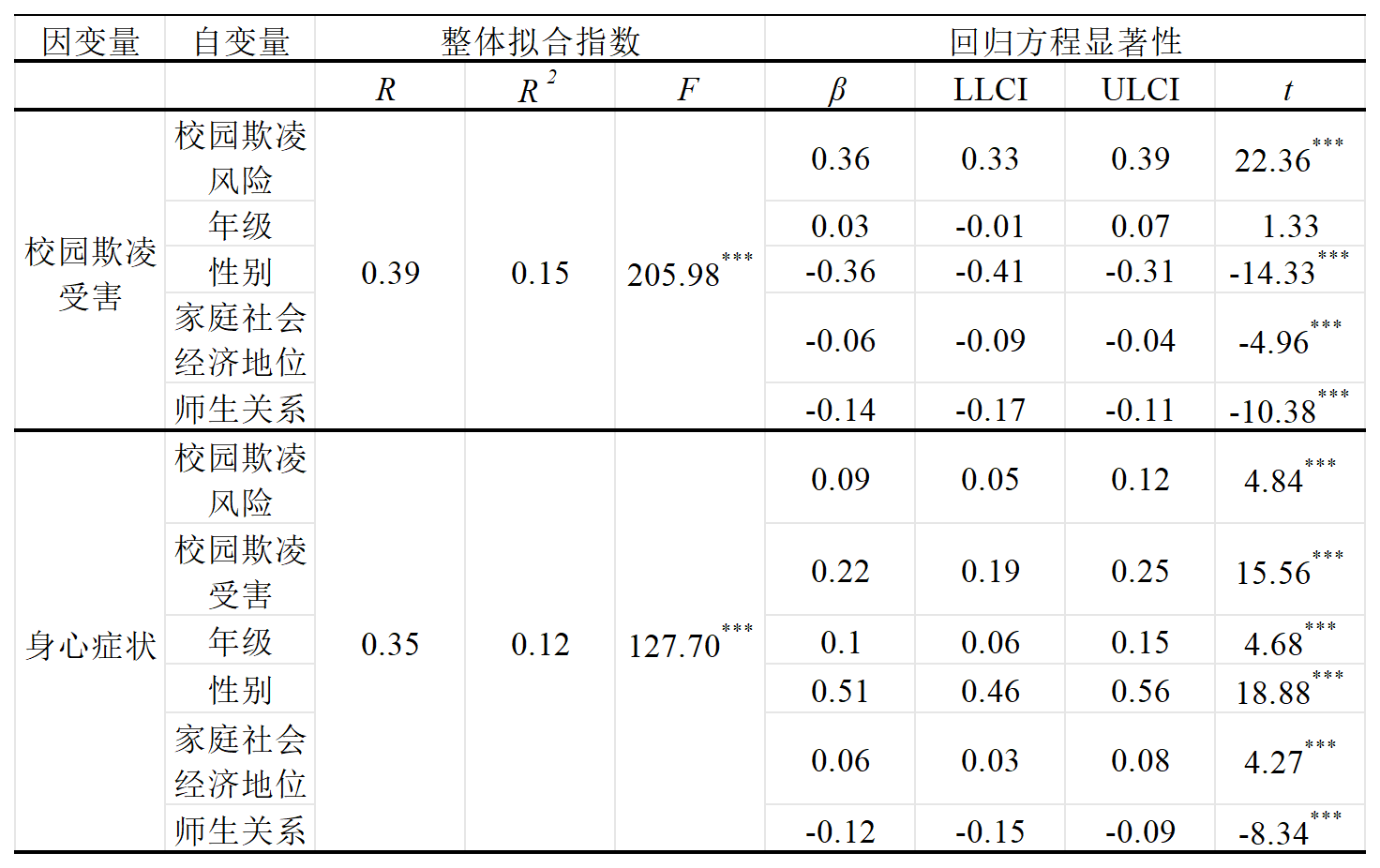

本研究采用Hayes编写的PROCESS 3.4插件中的Model 4对欺凌受害的中介效应进行检验。以校园欺凌风险作为自变量,身心症状作为因变量,欺凌受害作为中介变量,并将性别、年级、师生关系和家庭社会经济地位作为控制变量进行中介效应分析。数据分析结果表明,校园欺凌风险显著正向预测校园欺凌受害(β=0.36,P<0.001),校园欺凌受害显著正向预测青少年身心症状(β=0.22,P<0.001)。校园欺凌受害作为中介变量产生的间接效应为0.08,置信区间Bootstrap 95% CI为[0.07 0.09],不包含0,表明其在校园欺凌风险与身心症状之间存在显著的中介效应。在直接路径中校园欺凌风险对青少年身心症状的正向影响显著(β=0.09,P<0.001)。

表2 校园欺凌受害中介作用的回归分析

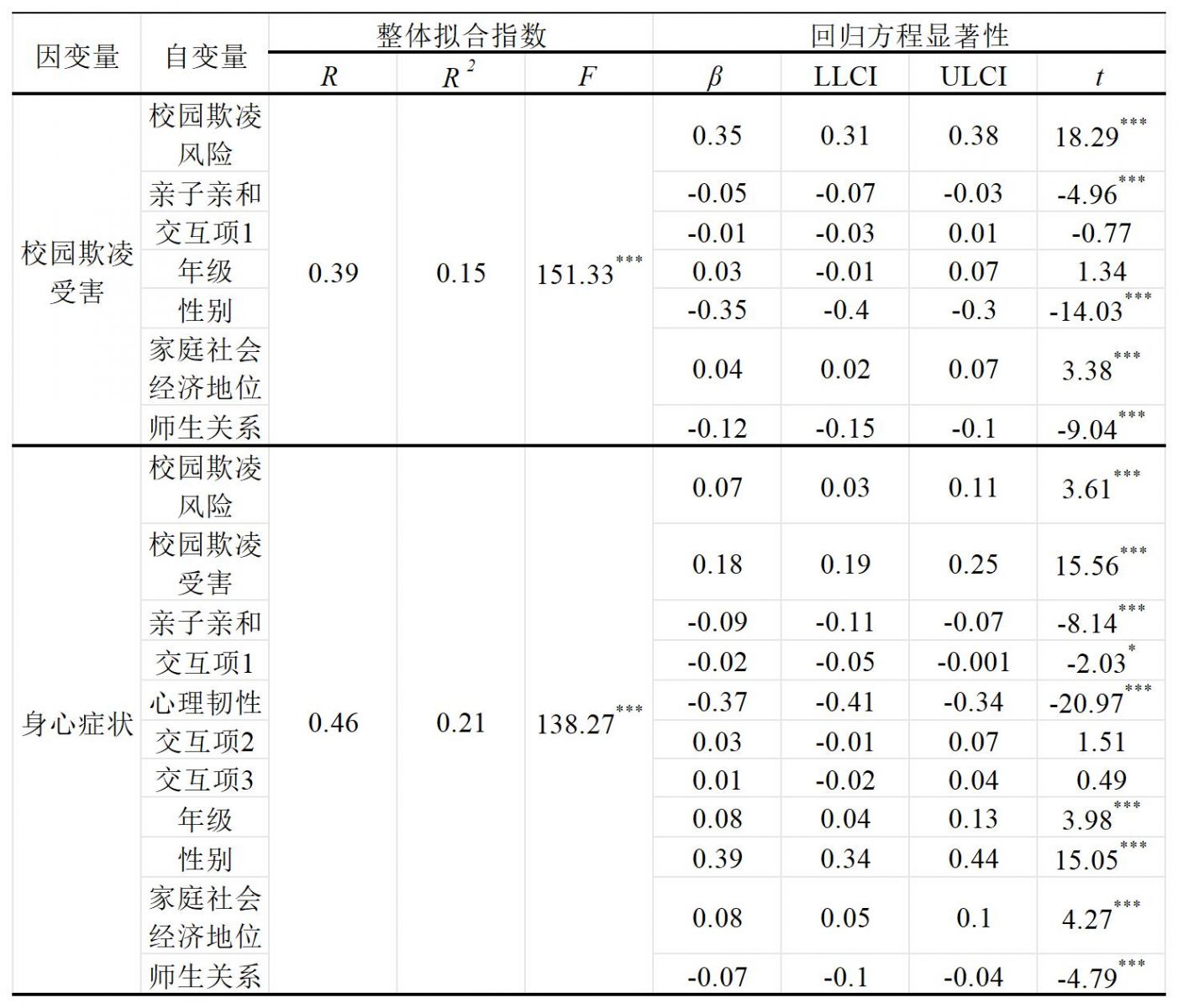

(三)条件过程模型检验

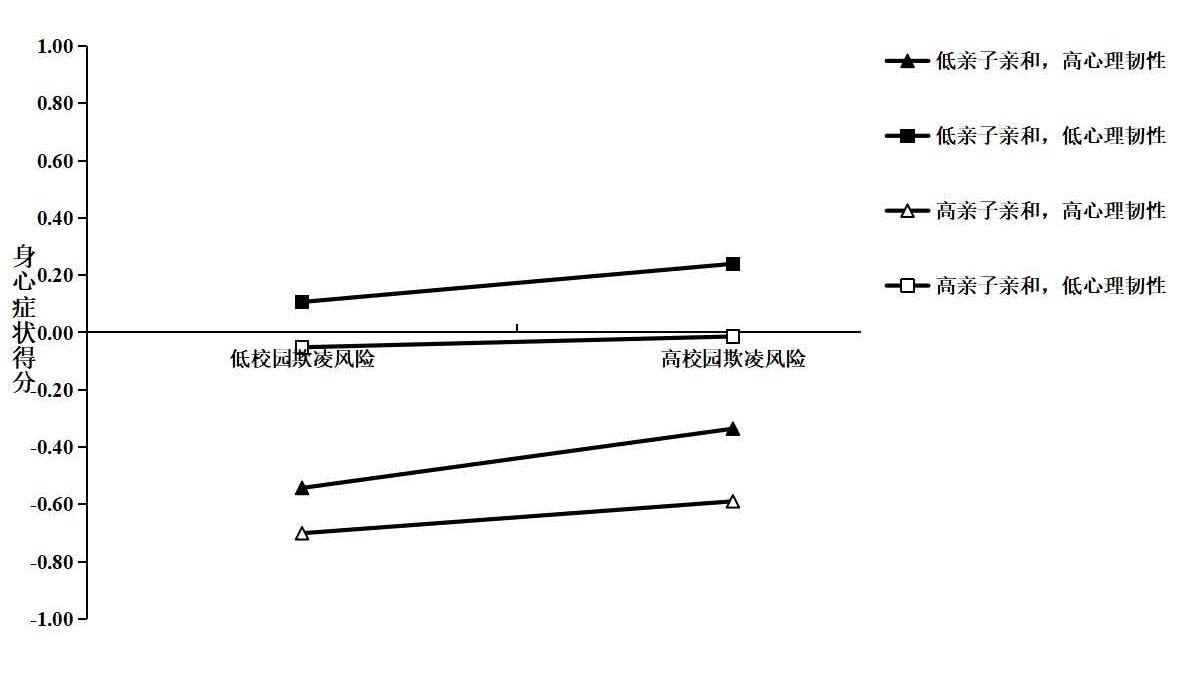

通过PROCESS 3.4插件中的Model 29检验亲子亲和在直接路径和中介路径前半段中的调节效应,以及心理韧性在直接路径和中介路径后半段中的调节效应。在控制青少年性别、年级、家庭社会经济地位和师生关系的条件下,结果表明,校园欺凌风险对校园欺凌受害的正向预测作用显著作用显著(β=0.35,P<0.001),校园欺凌风险对身心症状的正向预测作用显著(β=0.07,P<0.001),校园欺凌受害对身心症状的正向预测作用显著(β=0.18,P<0.001),校园欺凌受害的中介效应依然成立。亲子亲和和校园欺凌风险的交互项对身心症状的负向预测作用显著(β=-0.02,P<0.05),说明亲子亲和的负向调节效应显著。为了进一步了解亲子亲和的调节效应,本研究进行了简单斜率检验。在直接路径中,相较于亲低子亲和水平的青少年,校园欺凌风险对亲子亲和水平更高的青少年身心健康的负向预测作用更弱。

表3 有调节的中介效应模型的回归效应分析

注:交互项1:亲子亲和*校园欺凌风险;交互项2:心理韧性*校园欺凌风险;交互项3:心理韧性*校园欺凌受害

图2 简单斜率检验

四、讨论

校园欺凌风险作为校园环境的重要组成部分,对青少年的身心健康具有深远的影响。本研究基于PISA2022的数据分析显示,校园欺凌风险与青少年的身心症状呈显著正相关,这表明校园内欺凌事件的频发不仅破坏了和谐的学习环境,还直接威胁到青少年的身心健康。长期处于欺凌氛围中的青少年,可能会因为持续的恐惧、紧张和焦虑而出现睡眠障碍、免疫系统功能下降等生理问题,这与以往的研究结果相一致[31]。本研究发现,校园欺凌风险显著正向预测校园欺凌受害,而校园欺凌受害又显著正向预测青少年的身心症状。校园欺凌受害作为中介变量,将校园欺凌风险与青少年身心健康紧密地联系在一起,凸显了减少校园欺凌行为对于保障青少年身心健康的重要性。

本研究的另一重要发现是亲子亲和在缓解校园欺凌风险对青少年身心健康消极影响中具有显著作用。进一步进行简单斜率检验后发现,相较于低亲子亲和的青少年而言,校园欺凌风险对低亲子亲和青少年的身心健康危害更大,这与以往研究结果一致,证实了良好的亲子亲和是的抵御外部风险的保护因素,良好的家庭关系能够为青少年提供情感支持和心理安慰,帮助他们更好地应对外界的压力和挑战[32][33]。此外,在高亲子亲和水平下,个体会加倍感受到积极的情绪体验,准确地识别自我情绪及理解他人的情绪,即便在逆境情境中,个体也会对负性情绪进行自我调节,减少了问题行为的产生[34]。

另一方面,本研究发现,心理韧性对身心症状具有显著的负向影响,其本身的调节效应并不显著,与研究假设不符。虽然以往研究表明心理韧性不仅能够直接降低抑郁水平[35]、焦虑水平[36],提升生活满意度[37]和主观幸福感[38],也可以缓解父母粗暴养育[39]、社会排斥[40]、网络成瘾[41]等负性事件对心理健康的消极影响,但近年来学者提出的压力脆弱性假设(stress-vulnerability hypothesis)认为在最高风险水平下,保护性因素的作用可能会降低;即使在已确定的保护性因素的背景下,一旦风险达到一定水平,保护性因素可能也会失去抵御风险的能力[42]。因此,校园欺凌对身心健康的消极影响并未在不同心理韧性水平青少年间表现出显著差异。

基于本研究的发现,我们提出以下政策与实践建议:一是加强校园欺凌的预防和干预工作,通过制定明确的校规校纪、加强师生培训等方式减少欺凌事件的发生;二是重视家庭环境对青少年身心健康的影响,鼓励家长与青少年建立良好的亲子关系,提供情感支持和心理安慰;三是关注青少年心理韧性的培养,通过心理健康教育、心理咨询等方式提高青少年的应对负面事件的能力。

综上所述,校园欺凌风险对青少年身心健康的影响是复杂而深远的。通过深入探讨校园欺凌风险、校园欺凌受害、亲子亲和和心理韧性等因素之间的作用机制,我们可以为制定更有效的干预措施提供理论支持和实践指导。未来的研究应进一步关注不同文化背景下校园欺凌问题的特殊性以及长期追踪研究校园欺凌对青少年身心健康的长期影响。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 学生欺凌与嬉闹如何界定?五类行为视为欺凌[EB/OL]. 2021-06-01/2025-02-03.

[2] 吴家钰, 张珊珊, 刘致宏. 中学生校园欺凌与睡眠质量:社交焦虑的中介作用及留守经历的调节作用. 心理研究, 2024, 17(5): 461-469.

[3] 宋月萍, 张婧文. 初三学生遭受校园欺凌对健康的影响——基于中国教育追踪调查的分析. 中国卫生政策研究, 2018, 11(6): 62-67.

[4] 吴芃, 夏娟, 唐富荣, 等. 上海市金山区青少年受欺凌状况及与心理行为问题的关联. 中国学校卫生, 2019, 40(4): 608-611.

[5] Modecki, K. L. P. D., Minchin, J., Harbaugh, A. G. P. D., et al. Bullying Prevalence Across Contexts: A -analysis Measuring Cyber and Traditional Bullying. Journal of Adolescent Health, 2014, 55(5): 602-611.

[6] Zhang, H., Zhou, H., & Tao, T. Bullying Behaviors and Psychosocial Adjustment Among School-Aged Children in China. Journal of Interpersonal Violence, 2019, 34(11): 2363-2375.

[7] 李蓓蕾, 张莉莉, 梁娟, 等. 学校氛围的界定、测量及其与学生发展的关系——研究述评与展望. 北京师范大学学报(社会科学版), 2020, (6): 15-28.

[8] Mcevoy, A.,&.Welker,R. Antisocial behavior,academic failure,and school climate: A critical review. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 2000, 8(3): 130-140.

[9] Bryan,J., Moore-Thomas,C., Havlik,S., et al. The effects of school bonding on high school seniors’ academic achievement. Journal of Counseling & Development, 2012, 90(4): 467-480.

[10] Suldo,S. M.,Thalji-Raitano, A.,Hasemeyer, M., et al. Understanding middle school students life satisfaction:Does school climate matter?. Applied Research in Quality of Life, 2013, 8(2): 169-182.

[11] Way,N., Reddy,R.,&. Rhodes,J. Students perceptions of school climate during the middle school years:Associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. American Journal of Community Psychology, 2007, 40(3-4):194-213.

[12] Stubbs-Richardson M, May DC. Social contagion in bullying: An examination of strains and types of bullying victimization in peer networks. American Journal of Criminal Justice, 2021, 46(5): 748-769

[13] 李晴, 郭成, 李雪梅, 等. 校园欺凌氛围感知对职高生抑郁的影响:有调节的中介模型. 中国临床心理学杂志, 2024, 32(5): 982-987.

[14] 曾晋逸, 郭成, 刘鑫, 等. 校园欺凌受害与青少年攻击性发展的关系:基于潜在转变分析. 心理学探新, 2024, 44(5): 445-455.

[15] 鲍振宙, 储怡佳, 王帆, 等. 校园欺凌中的“袖手旁观”:校园氛围、学校联结和道德推脱的作用. 心理发展与教育, 2023, 39(4): 580-589.

[16] 何二林, 梁凯丽, 毛亚庆. 学校氛围对小学生校园欺凌的影响研究——基于东西部实证研究. 教育学术月刊, 2021, (4): 43-48.

[17] 谢家树, 梅里. 中学生欺凌受害对其内化问题的影响:有调节的中介模型. 心理学探新, 2019, 39(4): 379-384. [18] 冯永辉, 颜开, 盖泳成. 欺凌受害对初中生自伤行为的影响:有调节的中介模型. 中国临床心理学杂志, 2024, 32(2): 350-355.

[19] 叶娟, 张郁林, 王少杰, 等. 青少年遭受传统同伴欺凌与自杀相关心理行为的关联及睡眠质量的调节作用. 中华疾病控制杂志, 2024, 28(5): 510-515.

[20] 甄瑞, 周宵. 校园欺凌受害与创伤后应激症状的关系:公正世界信念与社会支持的作用. 中国临床心理学杂志, 2023, 31(1): 148-152.

[21] Hazel, N. A., Oppenheimer, C. W., Technow, J. R., et al. Parent relationship quality buffers against the effect of peer stressors on depressive symptoms from middle childhood to adolescence. Developmental psychology, 2014, 50(8): 2115–2123.

[22] First, J., First, N., Stevens, J., et al. Post-traumatic growth 2.5 years after the 2011 Joplin, Missouri tornado. Journal of Family Social Work, 2017, 21(1): 5-21.

[23] Houston, J.B., Franken, N.J. Disaster interpersonal communication and post-traumatic stress following the 2011 Joplin, Missouri, tornado. Journal of Loss and Trauma, 2014, 20(3):195-206。

[24] Zhang W & Fuligni, A.J. Authority, autonomy, and family relationships among adolescents in urban and rural China. Journal of Research on Adolescence, 2006, 16(4): 527-538

[25] Wheaton B. Models for the stress- buffering functions of coping resources. Journal of Health and Social Behavior, 1985, 26(4): 352-364.

[26] 胡月琴, 甘怡群. 青少年心理韧性量表的编制和效度验证. 心理学报, 2008, (8): 902-912

[27] 高雯, 王玉红, 方臻, 等. 亲子三角关系和心理韧性在父母冲突与青少年问题行为之间的作用:一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 2019, 35(6): 729-739.

[28] 刘峻君, 何晓燕, 李松, 等. 社交回避与青少年自杀意念的关系:有调节的中介模型. 心理与行为研究, 2023, 21(5): 675-681.

[29] 赵燕, 张翔, 杜建政, 等. 流动儿童社会支持与抑郁及孤独的关系:心理韧性的调节和中介效应. 中国临床心理学杂志, 2014, 22(3): 512-516.

[30] 温忠麟, 方杰, 谢晋艳, 等. 国内中介效应的方法学研究. 心理科学进展, 2022, 30(8): 1-11.

[31] 吴静, 陈国平, 王志强, 等. 安徽省中学生遭受校园欺凌和睡眠时间与抑郁症状的关联. 中国学校卫生, 2022, 43(10): 1547-1550.

[32] 余宾, 郭成, 缪华灵, 等. (2025). 师生关系与小学生攻击行为的关系:自尊和亲子亲合的作用. 心理发展与教育, 2025, (1): 99-108.

[33] 张梦洁, 赵献梓. 欺凌受害对青少年内化问题的影响:有调节的中介作用. 中国健康心理学杂志, 2024, 32(2): 283-289.

[34] 刘致宏, 张珊珊, 孙瑞悦, 等. 校园欺凌与外化问题行为的关系:冷酷无情特质和亲子亲合的作用. 杭州师范大学学报(自然科学版), 2022, 21(4): 381-387.

[35] Southwick, S. M., & Charney, D. S. The Science of Resilience: Implications for the Prevention and Treatment of Depression. Science, 2012, 338(6103): 79-82.

[36] Fisak, B. J. J., Richard, D., & Mann, A. The prevention of child and adolescent anxiety: a -analytic review. Prevention Science, 2011, 12(3): 255-268.

[37] Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., et al. Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 2009, 9(3): 361-368.

[38] 朱晓伟, 范翠英, 刘庆奇, 等. 校园受欺负对儿童幸福感的影响: 心理韧性的作用. 中国临床心理学杂志, 2018, 26(2), 396-400

[39] 王玉龙, 王丹云, 舒梓玥, 等. 父母粗暴养育对早期青少年自杀意念的影响:心理韧性的纵向调节作用. 中国临床心理学杂志 2024, 32(3): 549-554.

[40] 王素娟, 孙颖, 张亚利, 等. 社会排斥与青少年低头行为的关系:有调节的中介模型. 中国健康心理学杂志 2023, 31(5): 739-743.

[41] 王金睿, 周姿言, 吴庆春, 等. 网络成瘾与青少年学习倦怠的关系:一个有调节的中介模型. 心理技术与应用 2022, 10(5): 271-278.

[42] Vanderbilt-Adriance, E., & Shaw, D. S. Conceptualizing and re-evaluating resilience across levels of risk, time, and domains of competence. Clinical Child and Family Psychology Review, 2008, 11(1-2): 30-58.