消极教养方式与学习倦怠的关系:有调节的中介模型

崔洪波1,叶婷婷2,3,张丽芬 4, 陈泽晞5

(1.广州大学心理健康教育与咨询中心,广州 510006;2.深圳市新安中学(集团)外国语学校,深圳518101;3.北京师范大学未来教育学院,珠海,5190003;4.佛山市顺德区英华学校,佛山 528000;5.深圳市新安中学(集团)第一实验学校德育处,深圳 510801)

通信作者:叶婷婷,E-mail:3107417918@qq.com

注:本文系2025年广东省广州市教育科学规划一般课题“双减”背景下的流动儿童学习投入动态变化、影响机制与干预研究(课题号:202419426)、2021年深圳市宝安区教育科学规划一般课题“基于生命意义感培养的初中生命教育课程开发与实施”(BAYB2021005)研究成果。

【摘要】 为考察消极教养方式对学习倦怠的影响,进一步分析控制感和社会公正感在其中的作用机制,使用简式父母教养方式问卷、控制感量表、社会公正感量表和学习倦怠量表对广东省内3所高中的1228名学生进行调查。结果表明:(1)消极教养方式对学习倦怠存在直接的正向预测作用;(2)控制感在消极教养方式和学习倦怠之间起中介作用;(3)“消极教养方式→控制感→学习倦怠”这一中介效应的后半段会受到社会公正感的调节。

【关键词】 消极教养方式;学习倦怠;控制感;社会公正感;有调节的中介

1 引言

学习倦怠(Academic burnout),是指学生在学习过程中产生的消极学习心理,表现出对学习感到厌倦的消极态度和行为[1]。目前高中阶段学习倦怠现象普遍,国内相关调查显示,有不低于36.8%的高中生感到学习疲惫,这一数据明显高于国外[2-3]。学习倦怠不仅容易引发抑郁、网络成瘾等情绪行为问题,还会导致辍学比例攀升[4-5]。2025年1月19日,中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》提出:“加快建设高质量教育体系,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。高中阶段的学习问题紧密关切学生自身的健康全面发展、家庭的和谐与良好未来规划以及社会的积极发展与进步。因此,关注高中学生的学习倦怠具有重要意义。

基于生态系统理论观点,家庭环境是影响个体发展的最重要微观系统[6]。教养方式(Parenting behavior)——父母在养育孩子的过程中逐渐形成的具有相对稳定性的教养行为风格——是家庭微观系统中的重要组成部分,采取消极教养方式的父母往往会对孩子有较多的惩罚和严厉、拒绝和否认、过度保护和干涉[7]。本课题组前期成果揭示了父母消极教养方式对高中生学习倦怠的预测作用,这与国内外其他研究结果一致[8-10]。

控制感(Sense of control),作为个体对自身行为及环境的掌控能力,在青少年阶段尤为关键,与学业表现、情绪调节和社会适应密切相关[11]。研究表明,父母在教养过程中提供情感支持与明确规则,有助于帮助青少年建立清晰的自我效能感和较高控制感[12]。相较之下,如果父母强调高压控制或者情感冷漠,都可能削弱青少年的控制感,并引发焦虑情绪[13-14]。另一方面,研究发现,控制感和学习倦怠之间呈负相关,即控制感更低时,学生的学习倦怠往往越高[15]。因此,消极教养方式可能通过控制感间接影响学习倦怠。当然,也有学者指出在集体主义文化中,专制型教养的负面影响可能被弱化[16]。本研究拟在中国文化背景下对已有相关研究结果进行检验和探索。

个体-环境交互作用模型认为,个体发展都是在个体因素与环境因素交互作用下实现的[17]。社会公正感(Perceived social justice)是指个人对社会公正理念在多大程度上实现的感知[18]。根据个人-环境匹配理论,个人特征与环境中的其他个体或者事物的相似性,有利于满足一系列跟自我认同有关的心理需要[19]。Kay等人表示[20],社会公正意味着环境中的不确定因素更少,个体自己对行为结果就会有更多的决定权和控制感。基于此,控制感高的学生如果也体会到更高的社会公正感,可能更容易实现个人与环境的相似性匹配,能够满足心理需要,从而减少学习倦怠发生。因此,本研究推测社会公正感可能会调节“消极教养方式→控制感→学习倦怠”的中介效应路径。

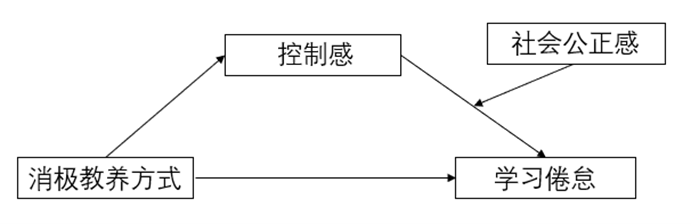

综上所述,本研究提出一个有调节的中介模型(见图1),探讨校级教养方式与学习倦怠义的关系,重点考察控制感的中介效应以及社会公正感的调节效应。该模型不但能够解释消极教养方式“怎样”影响学习倦怠,而且解释了这种影响“何时”更强或更弱。

图1 有调节的中介模型图

2 研究方法2.1 研究对象选取广东省广州、佛山的3所高级中学,采取集体施测的方式;在获得了学校领导以及学生自己的知情同意之后,共发放问卷1365份,根据作答时长过长或过短以及极端值指标剔除数据后,获取有效问卷1228份,有效问卷回收率为89.96%。其中男生359人(29.23%),女生869人(70.77%);高一710人(57.82%),高二370人(30.01%),高三148人(12.05%)。

2.2 研究工具2.2.1 简式父母教养方式问卷使用蒋奖等人[21]修订的简式父母教养方式问卷中消极教养方式分问卷,采用Likert-4点计分。分问卷包括父亲拒绝、母亲拒绝、父亲过度保护、母亲过度保护四个维度,共28个题目。本研究中,问卷各维度Cronbach’s α系数均>0.84,信度良好。

2.2.2 控制感量表使用李静[22]修订的中文版控制感问卷,共12题,采用Likert- 7点计分,包括个人掌控感和限制感两个维度。本研究中量表的Cronbach’s α系数为0.74,信度良好。

2.2.3 社会公正感量表采用由方学梅编制,汤思尧[23]修订的社会公正感量表。量表包含地位公平、分配公平、机会公平三个维度,共12个项目。量表从1分代表“非常不同意”到5分代表“非常同意”。总分越高说明社会公平感越高。在本研究中,该量表的Cronbach α为0.89,信度良好。2.2.4 学习倦怠量表使用吴艳等人[24]编制的学习倦怠问卷,共16题,采用Likert- 5计分,包括个体身心耗竭、学业疏离感以及学习低成就感三个维度。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.86,信度良好。

2.3 数据处理与分析本研究使用SPSS26.0软件进行共同方法偏差检验、描述性统计分析、相关分析与回归分析,采用ProcessV4.0扩展组件插件进行中介模型分析。。

3 结果3.1 共同方法偏差检验采用Harman单因素检验法进行探索性因素分析,结果显示,未经旋转的因素分析得到17个特征值大于1的公因子,第一个因子解释的变异量为18.03,小于40%的临界值,表明本研究不存在严重的共同方法偏差[25]。

3.2相关分析

对核心变量进行皮尔逊相关分析,结果见表1。消极教养方式与控制感、社会公正感显著负相关,与学习倦怠显著正相关;控制感与社会公正感显著正相关,与学习倦怠显著负相关;社会公正感与学习倦怠显著负相关。

表1 各变量相关分析表(N=1228)

| 变量 | M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 消极教养方式 | 1.72±0.41 | 1 | - | - | - |

| 2 控制感 | 4.27±0.68 | -0.15*** | 1 | - | - |

| 3 社会公正感 | 4.16±1.22 | -0.24*** | 0.13*** | 1 | - |

| 4 学习倦怠 | 2.76±0.54 | 0.12*** | -0.57*** | -0.19*** | 1 |

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001;下同。

3.3控制感在消极教养方式与学习倦怠间的中介效应分析

以消极教养方式为自变量,青少年学习倦怠为因变量,控制感为中介变量,采用PROCESS 宏程序中的Model 4进行中介效应检验。采用Bootstrap法来确定中介效应的显著性,抽样次数为5000,置信区间设置为95%。结果显示,在控制了年级、性别之后,消极教养方式能显著预测学习倦怠(β=0.11,p<0.001);将消极教养方式、控制感同时纳入回归方程后,消极教养方式对学习倦怠的直接效应不显著(β=0.03,p>0.05),控制感对学习倦怠的直接效应也显著(β=-0.56,p<0.001)。Bootstrap 检验结果表明,95%置信区间为[1.01,2.34],不包含0,完全中介效应成立。详见表 2。

表2 中介效应检验(N=1228)

| 中介变量 | 效应 | 效应量 | Boot SE | 95%BootCI |

| 控制感 | 总效应 | 2.38 | 0.72 | [1.29,3.47] |

| 直接效应 | 0.72 | 0.70 | [-0.18,1.63] | |

| 间接效应 | 1.66 | 0.22 | [1.01,2.34] |

3.4社会公正感对控制感中介效应的调节效应分析

以消极教养方式为自变量,青少年学习倦怠为因变量,控制感为中介变量,社会公正感为调节变量,采用PROCESS 宏程序中的Model 14进行调节效应检验。结果显示,在控制了年级、性别之后,控制感与社会公正感的乘积项对学习倦怠的预测作用显著(β=-0.03,p<0.05),这说明社会公正感在控制感对学习倦怠的影响中起调节作用,调节了中介模型的后半路径。详见表3。

为进一步了解控制感与社会公正感的交互效应,将社会公正感分为高分组和低分组,进行简单效应分析。结果显示,当社会公正感高时,控制感对学习倦怠的预测作用更强(bsimple= -0.52,p<0.001,95%BootCI [-0.59, -0.44]);当社会公正感低时,控制感对学习倦怠的预测作用更弱(bsimple= -0.43 p<0.001,95%BootCI [-0.47, -0.39])。

表3 有调节的中介模型检验(N=1228)

| 结果变量 | 预测变量 | R2 | F | β(Boot SE) | t | 95%BootCI |

| 控制感 | 0.03 | 12.53*** | ||||

| 年级 | 0.06(0.03) | 2.41* | [0.01, 0.12] | |||

| 性别 | -0.05(0.04) | -1.15 | [-0.13, 0.03] | |||

| 消极教养方式 | -0.23(0.04) | -5.24*** | [-0.32, -0.15] | |||

| 学习倦怠 | 0.37 | 133.69*** | ||||

| 年级 | -0.07(0.02) | -4.16*** | [-0.10, -0.04] | |||

| 性别 | -0.18(0.03) | -7.05*** | [-0.23, -0.13] | |||

| 消极教养方式 | 0.01(0.03) | 0.21 | [-0.05, 0.06] | |||

| 控制感 | -0.31(0.06) | -5.47*** | [-0.42, -0.20] | |||

| 社会公正感 | 0.06(0.06) | 1.11 | [-0.05, 0.17] | |||

| 控制感×社会公正感 | -0.03(0.01) | -2.30* | [-0.05, -0.01] |

3讨论

本研究构建了一个有调节的中介模型,揭示了控制感在父母消极教养方式与高中生学习倦怠之间存在完全中介效应,该中介效应受到社会公正感调节。该结果有助于深入理解学习倦怠的影响因素及其内在机制,并对预防干预学习倦怠具有指导意义。

研究表明,消极教养方式对学习倦怠有显著正向预测作用,这与以往的研究结果一致[8-10]。高中阶段学生的独立性和自我意识显著增强,如果父母继续对孩子实施较多的惩罚和严厉、拒绝和否认、过度保护和干涉,孩子容易产生逆反心理[26],从而更不重视父母所期望的“好好学习”,引发学习倦怠。另一方面,高中阶段学习任务繁重,消极教养方式的父母,难以为孩子提供积极反馈与心理支持资源[27],处在孤立无援中的孩子也更可能发生学习倦怠。

研究进一步发现,消极教养方式不仅可以直接影响学习倦怠,还可以通过控制感间接影响学习倦怠。根据控制评估理论,个体的行为决策是在控制感知和价值评估的交互作用下进行的。当个体感到自己对于行为结果有较高控制能力,并且对行为结果给予较高价值评估时,他们更可能去采取相应的行动。相反,当个体感到自己对行为结果缺乏控制,并且对行为结果给予较低价值评估时,则更可能选择不采取相应的行动[28]。Pekrun [29]进一步在自主决定理论和控制-价值评价之间建立联系,提出自主支持对控制-价值评价有影响。如果的父母较少提供情感支持与自主性,这会降低孩子的控制感;拒绝与否认也更会导致孩子对自身以及自己的学习表现形成较低的价值评估。因此,消极教养方式家庭成长的高中生容易缺乏控制感,发生更多学习倦怠。

本研究还发现,“消极教养方式→控制感→学习倦怠”这一中介效应的后半段会受到社会公正感的调节。具体来说,当社会公正感高时,控制感对学习倦怠的预测作用更强。张陆等人在研究公正世界信念的过程中,提出蓄电池效应假说[30]:当个体在良好的成长环境中获得控制感时(电能充足) ,能够维护公正世界信念(充电) ;之后当个体处于控制剥夺情境中时(电能不足),公正世界信念又可以提升控制感(放电)。社会公正感的调节或许也存在类似效应:上文已述,个体在消极教养方式的家庭环境中难以获得较高控制感(电能不足,充电不足),容易出现学习倦怠(无法放电)。Kay等人表示[20],社会公正意味着环境中的不确定因素更少,个体自己对行为结果就会有更多的决定权和控制感。当个体感知处于公正的社会环境中时,有利于改善其控制感[31](电能充足,充电),从而能够维持积极专注的学习状态,减少学习倦怠(放电)。本研究中,社会公平感的调节效应也呼应了党的十八大报告中“加强社会建设,保障社会公平正义”重要理念,也提醒政府相关部门要继续综合运用多种手段,依法逐步建立起社会公平保障体系,提高社会公正感知,进而促使青少年积极投身学习与个人发展。

参考文献