欺凌受害与青少年主观幸福感的关系:核心自我评价和负性情绪的链式中介作用

付美云 崔子然

(天津职业技术师范大学职业教育学院心理学系,天津,300222)

[摘 要] 为探讨欺凌受害、核心自我评价、负性情绪与主观幸福感的关系,对来自天津和河北的682名青少年进行问卷调查。研究发现:欺凌受害与主观幸福感呈负相关;核心自我评价和负性情绪不仅在二者之间起单独的中介作用,还在二者之间发挥链式中介作用。这一研究揭示了学校和家长可以从提高受欺凌学生的核心自我评价入手,通过营造鼓励和支持性的学校氛围和家庭氛围,帮助青少年提高自我评价、减少负性情绪,从而提高主观幸福感。

[关键词] 欺凌受害;主观幸福感;核心自我评价;负性情绪;链式中介

本文系2022年度天津教育规划一般课题“社会情感学习视角下中职生欺负行为的发展轨迹及预防研究”(课题号CBE220047)研究成果。

主观幸福感是衡量心理健康的一个重要方面。随着时代的快速发展和社会的不断变迁,如何在快节奏的生活中寻找到个人的幸福感,已成为大众普遍关注的焦点。主观幸福感是指个体对积极和消极情绪的感知和经验,以及对生活满意度的评估,被定义为“一个人对其生活的认知和情感评估”[1]。经济合作与发展组织(OECD)国际学生评估项目(PISA)于2015年首次对学生的幸福感进行测评[2],报告显示欺凌受害是影响学幸福感的重要因素之一。欺凌受害是指个体长期或反复遭受欺凌的现象,具有反复性、故意性和力量的不均衡性等特点[3]。已有研究发现,欺凌受害与学生的主观幸福感负向相关[4–7]。但这些研究大多着重探讨学校联结、学校氛围、学校归属感以及父母教养方式等外部环境因素在欺凌受害和主观幸福感之间的作用,对个体自身因素的内在作用机制缺乏具体的探讨。因此,本文从个体自身因素出发,探讨核心自我评价和负性情绪在欺凌受害与青少年主观幸福感之间的作用机制。

核心自我评价是个体对自身能力和价值的最基本的评价,主要包括自尊、神经质、控制点和一般自我效能四个方面[8]。已有研究发现,遭受欺凌受害会通过负向的自我评价影响学生的心理健康状况[9],网络受欺能够通过自尊间接预测抑郁[10],由此推测欺凌受害与核心自我评价负向相关。与此同时,以往研究还发现,核心自我评价对生活满意度有很好的预测作用,即核心自我评价水平越高,生活满意度越高[11-12]。而生活满意度是主观幸福感的重要组成部分,由此推测核心自我评价与主观幸福感正向相关。因此,本研究提出假设1:核心自我评价在欺凌受害与主观幸福感中起独立中介作用。

负性情绪是个体主观情绪体验的一种,是一种比较低落的情绪反应,包括不愉快、厌恶、恶心等负面状态,如愤怒、抑郁、焦虑、恐惧等。负性情绪是影响主观幸福感的重要因素之一[13]。当个体的需要或愿望得不到满足时,个体就可能产生负性情绪,同时可能伴随着强烈的生理反应或者激烈的行为反应[14]。已有研究表明,处于校园欺凌这种紧张的、充满压力的负性事件中的个体会出现焦虑、抑郁、孤独等负性情绪[15-16],如果缺乏行之有效的情绪调节策略,可能会导致主观幸福感水平的下降[17]。由此,本探究提出假设2:负性情绪在欺凌受害与主观幸福感之间起独立中介作用。

青少年正处在心智成长的关键阶段,容易形成负面的自我认知,导致对自身的期望低于实际表现,产生理想与现实之间的负面偏差评价[9]。有研究表明,负性生活事件的发生会引起个体核心自我评价水平的下降,抑郁、焦虑等负性情绪也会随之出现[18]。杨亚琦研究也发现,核心自我评价与负性情绪之间存在显著的相关关系[19]。

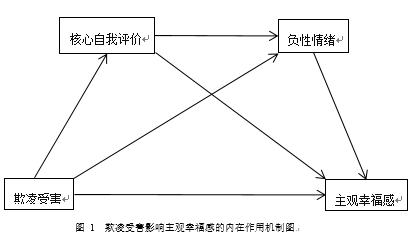

根据Ellis的情绪ABC理论可知,情绪的产生是由个体对所经历事件的解释和评价决定的,即个体的认知决定着所出现的情绪,即情绪的产生首先要基于激活事件(A),通过个体对A的认知、思想或想法(B)产生情绪结果(C)。青少年在经历了校园欺凌这样的负性事件(A)后,通过个体核心自我评价等内在认知体系(B),间接引起主观情绪(C)的变化,进而影响青少年对幸福的感知。基于此,本研究提出假设3:核心自我评价与负性情绪在欺凌受害与主观幸福感之间起链式中介作用(如图1所示)。

1 研究方法

1.1 研究对象

采用方便抽样的方法,对来自天津市与山西省的738名青少年进行问卷调查,最终获得有效问卷682份,有效率为92.4%。其中,男生307人(占比45%),女生375人(占比55%);平均年龄为17.86岁;中职生296人(占比43.40%),高中生386人(占比56.60%);独生子女111人(占比16.3%),非独生子女571人(占比83.7%)。农村户口507人(占比74.3%),城市户口175人(占比25.7%)。施测前,家长和学生填写《知情同意书》。

1.2 研究工具

1.2.1 主观幸福感

采用Campbell等人1976年编制的《幸福感指数量表》,共有9个条目,分为情感指数和生活满意度指数两个方面,其中,情感指数包含8个题项,生活满意度包含1个题项。本研究中此量表的Cronbach's α系数为0.928。

1.2.2 欺凌受害

采用PISA 2018学生问卷中与欺凌行为相关的6个题项(ST038),包括言语欺凌、身体欺凌和关系欺凌三个维度,每个维度各两个题项,调查学生在过去一年里经历校园欺凌的频次。本研究中此量表的Cronbach's α系数为0.760。

1.2.3 核心自我评价

采用Judge等人2000年编制,杜建政、张翔等人2007年修订的中文版《核心自我评价量表》(CSES),共有10个标准化题项,包括对自己消极方面的评价和积极方面的评价两个方面。本研究中此量表的Cronbach's α系数为0.809。

1.2.4 负性情绪

采用Lovibond等人1995年编制,龚栩等人2010年修订的DASS-21中文版量表,共21个题项,包括抑郁、焦虑和压力三个分量表,各7个题项,评估被试过去一周内的负性情绪体验或相应的生理反应。本研究中此量表的Cronbach's α系数为0.954。

1.3 数据处理

本研究使用SPSS27.0进行Harman单因素分析、相关分析及回归分析,按照温忠麟2004年介绍的中介效应检验的程序和方法[21],对欺凌受害与主观幸福感的关系路径、核心自我评价、负性情绪的独立中介效应及两者的链式中介效应进行分析。

2 研究结果

2.1共同方法偏差检验

本研究采用被试自我报告的形式收集问卷数据,可能带来共同方法偏差,故采用Harman单因素分析来进行检验[22]。结果表明,特征根大于1的因子共有7个,第一个因子解释的方差变异量为31.71%,小于40%的临界标准,表明本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

2.2欺凌受害、核心自我评价、负性情绪及主观幸福感的描述性统计及相关分析

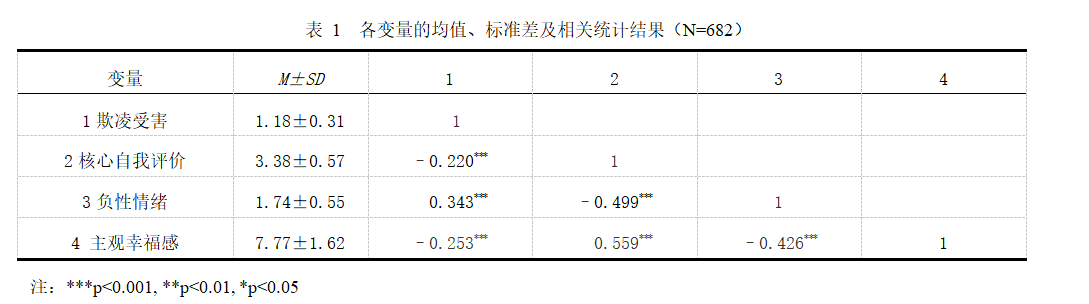

如表1所示,相关分析表明,欺凌受害与主观幸福感显著负相关(r =–0.253,p<0.001),与核心自我评价显著负相关(r =–0.220,p< 0.001),与负性情绪显著正相关(r = 0.343,p<0.001)。主观幸福感与核心自我评价显著正相关(r = 0.559,p<0.001),与负性情绪显著负相关(r =–0.426,p<0.001),核心自我评价与负性情绪显著负相关(r =–0.499,p<0.001)。主观幸福感随着核心自我评价水平的上升而上升,随着负性情绪的提高而降低。

2.3核心自我评价和负性情绪在欺凌受害与主观幸福感间的链式中介作用检验

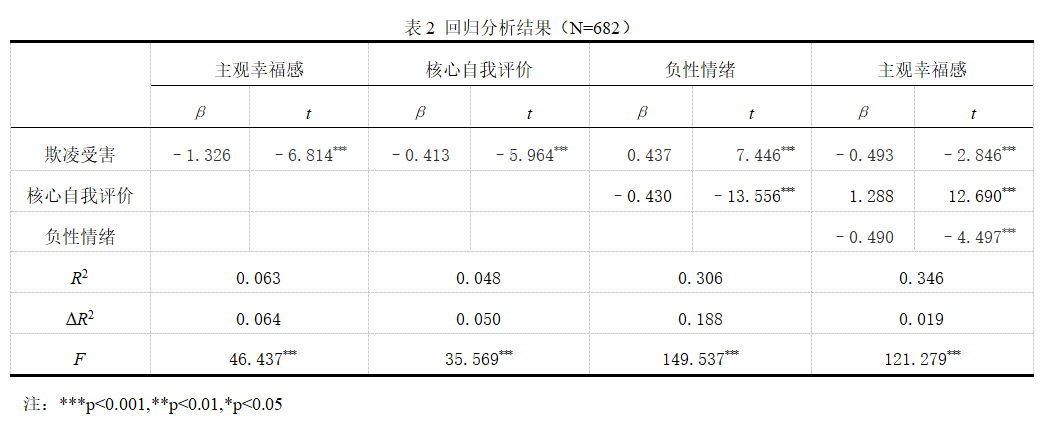

以欺凌受害、核心自我评价和负性情绪为自变量,以主观幸福感为因变量,在相关分析的基础上进行回归分析,具体统计结果见表2。

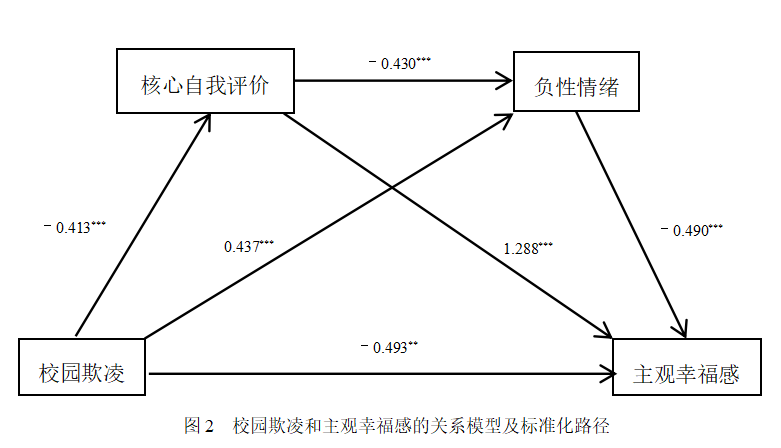

采用Hayes的SPSS宏程序PROCESS中的模型6进行回归分析。结果如表2所示,欺凌受害能够显著负向预测主观幸福感,总效应显著(β=–1.326,t =–6.814,p<0.001),直接效应也显著(β=–0.493,t =–2.846,p<0.001)。中介效应检验上,欺凌受害能够显著负向预测核心自我评价(β=–0.413,t =–5.964,p<0.001)和正向预测负性情绪(β=0.437,t =7.446,p<0.001),核心自我评价能够负向预测负性情绪(β=–0.430,t =–13.556,p<0.001)和正向预测主观幸福感(β=1.288,t =12.690,p<0.001),负性情绪能够负向预测主观幸福感(β=–0.490,t =–4.497,p<0.001)。综上所述,各路径之间的预测作用均显著,为下一步中介效应检验奠定了基础。

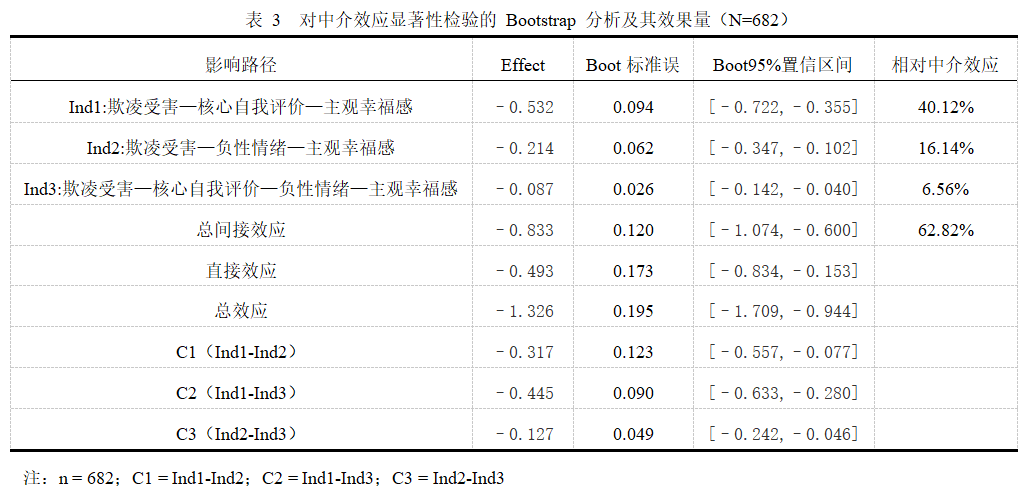

由表3的中介效应分析可见,核心自我评价、负性情绪在欺凌受害和主观幸福感之间具有中介作用,中介效应值为–0.833。具体来说,3条中介路径为:欺凌受害→核心自我评价→主观幸福感(–0.532)、欺凌受害→负性情绪→主观幸福感(–0.214)、欺凌受害→核心自我评价→负性情绪→主观幸福感(–0.087)。采用非参数百分位Bootstrap法,设置迭代次数为5000,选用95%的置信区间,若95%的置信区间不包含0,则表明中介效应显著。结果见表3,3条中介路径均不包含0,各中介路径显著,中介效应占比分别为40.12%、16.14%、6.56%,总中介效应占总效应的比值为62.82% 。

3 讨论

本研究验证了欺凌受害可以显著预测青少年的主观幸福感,遭受校园欺凌的青少年,体验到的幸福感水平往往较低。这与先前的研究结果保持了一致[23–25]。但此前的研究中,对于个体自身因素在欺凌受害与主观幸福感之间发挥作用的内在机制关注较少,因此,本研究在以往研究的基础上进一步探讨了核心自我评价和负性情绪在欺凌受害和主观幸福感之间发挥作用的机制。

首先,本研究验证了核心自我评价在欺凌受害和主观幸福感之间的中介作用。结果表明,核心自我评价水平能正向预测主观幸福感水平,这与以往的研究结果相符[26-27]。此外,在本研究中,欺凌受害能显著负向预测青少年的核心自我评价水平,表明欺凌受害降低了个体的核心自我评价水平。而且核心自我评价部分中介了欺凌受害和主观幸福感之间的关系,验证了本研究的研究假设1。

其次,本研究验证了负性情绪在欺凌受害和主观幸福感之间的中介作用。结果表明,负性情绪能负向预测青少年的主观幸福感,与以往研究结果一致[28]。此外,在本研究中,欺凌受害会促使青少年产生焦虑、抑郁和压力等负性情绪,而这些负性情绪的产生影响了青少年的整体生活体验,降低其主观幸福感,即负性情绪在欺凌受害和主观幸福感之间起部分中介作用,验证了本研究的研究假设2。

最后,本研究验证了核心自我评价和负性情绪在欺凌受害与主观幸福感之间的链式中介作用。具体来说,根据Ellis提出的情绪ABC理论,欺凌受害作为激活事件(A),容易导致个体的核心自我评价水平(B)降低,同时产生了更多的负性情绪(C),学生的主观幸福感随之降低。核心自我评价和负性情绪的链式中介作用表明核心自我评价(B)会与欺凌受害(A)发生相互作用,产生负性情绪(C),从而影响主观幸福感。

4 结论

研究首先验证了欺凌受害对青少年主观幸福感的影响,在此基础上探讨了核心自我评价和负性情绪的链式中介作用,进一步从个体自身内在因素角度解释了欺凌受害对青少年主观幸福感的内在作用机制,丰富了现有关于校园欺凌与主观幸福感关系的研究。

本研究建议,应重视欺凌受害对青少年主观幸福感的直接影响。学校与家长需建立常态化沟通机制,及时共享青少年在校与居家的情绪、行为表现信息。学校也可开展针对家长的青少年心理健康知识普及讲座,特别是了解欺凌受害对主观幸福感的直接负面影响,增强对相关问题的敏感性,确保一旦发现欺凌迹象或青少年出现情绪低落、社交退缩等异常表现,能够迅速响应并采取干预措施。

此外,对于受欺凌的青少年,学校和家长应关注欺凌事件的累积效应对青少年身心健康产生短期和长期影响,可以从核心自我评价水平入手。学校可将成长型思维训练融入日常课程,如在语文、数学等学科教学中,设计具有挑战性的任务,引导学生将困难视为成长的机会,鼓励他们尝试不同的解决方法,培养其面对挫折的韧性。同时,定期组织成长型思维主题班会,帮助受欺凌青少年改变消极的自我认知,逐步树立积极的自我观念。

同时,应重视遭受欺凌的学生产生的负性情绪。学校应建立多层次的心理支持网络,除了专业心理教师提供一对一心理咨询服务外,还可培训班主任、学科教师,使其具备初步识别和干预青少年心理问题的能力。例如,开展心理健康教育师资培训课程,提高教师的心理辅导技能。同时,在班级中设立心理委员,及时发现身边同学的情绪变化,营造互助友爱的班级氛围。家长要给予受欺凌青少年充分的情感支持,耐心倾听他们的心声,鼓励其表达内心的痛苦和困惑,让青少年在家庭中感受到温暖与理解,有效缓解负性情绪。

最后,学校和家庭应共同致力于营造积极向上的环境氛围。学校可通过校园文化建设,如举办反欺凌主题宣传活动、评选文明班级和友善之星等,弘扬友善、包容的价值观,减少欺凌行为的发生。家长在家庭中以身作则,展现良好的情绪管理能力和人际交往方式,引导青少年树立正确的价值观和行为准则,从源头上降低青少年遭受欺凌的风险,进而保障其主观幸福感。

参考文献

[1] Diener E, Oishi S, Lucas R E. Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction[M]//Lopez S J, Snyder C R. The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2009: 186-194.

[2] 张亚星, 高倩倩, 赵茜. PISA对学生幸福感的测评及其启示[J]. 中国考试, 2020(5): 19-29.

[3] Olweus D. Bullying at school: basic facts and effects of a school d intervention program[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 1994, 35(7): 1171-1190.

[4] 吴旻, 孟新雨, 周欣然. 农村小学寄宿生校园欺凌与主观幸福感:有调节的中介模型[J]. 中国临床心理学杂志, 2022, 30(2): 392-396+353.

[5] Katsantonis I, Barrado B, McLellan R, et al. Subjective Well-Being and Bullying Victimisation: A Cross-National Study of Adolescents in 64 Countries and Economies[J]. Child Indicators Research, 2024: 1-23.

[6] Savahl S, Adams S, Hoosen P. Children’s Experiences of Bullying Victimization and the Influence on Their Subjective Well-Being: a Population- d Study[J]. Child Indicators Research, 2024, 17(1): 1-29.

[7] Xu Z, Fang C. The Relationship Between School Bullying and Subjective Well-Being: The Mediating Effect of School Belonging[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 725542-725542.

[8] Judge T A, Bono J E. Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A -analysis.[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(1): 80-92.

[9] 刘丽琼. 初中生受欺负、核心自我评价与心理健康的关系[J]. 教育测量与评价, 2019(9): 59-64.

[10] 周婷,石慧芬,范翠英 等人.网络受欺负对儿童抑郁的影响:一个有调节的中介模型[J].中国临床心理学杂志, 2022, 30(01): 72-76.

[11] 胡刚, 丁闽江, 黄存良, 等. 感恩对大学生生活满意度的影响:领悟社会支持和核心自我评价的链式中介作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2024, 32(5): 775-781.

[12] Liu S, Song M, Teng H. Postgraduates’ time management disposition and mental health: mediating role of life satisfaction and moderating role of core self-evaluations[J]. BMC psychology, 2023, 11(1): 316.

[13] Diener E. Assessing Subjective Well-Being: Progress and Opportunities[J]. Social Indicators Research, 1994, 31(2): 103-157.

[14] 涂阳军, 郭永玉. 生活事件对负性情绪的影响:社会支持的调节效应与应对方式的中介效应[J]. 中国临床心理学杂志, 2011, 19(5): 652-655.

[15] Labella M H, Klein N D, Yeboah G, et al. Childhood Bullying Victimization, Emotion Regulation, Rumination, Distress Tolerance, and Depressive Symptoms: A Cross-National Examination Among Young Adults In Seven Countries[J]. Aggressive Behavior, 2023, 50(1).

[16] Strohacker E, Watts S J, Wright L E. Socioeconomic Strain, Bullying Perpetration, and Negative Emotions: A Re-specification of GST[J]. Crime & Delinquency, 2024, 70(4): 1091-1115.

[17] 张建国,董薇,侯田雅,等.舰艇官兵依恋焦虑对主观幸福感的影响:自尊和负性情绪的链式中介作用[J].海军军医大学学报,2024,45(09):1168-1173.

[18] Li Y, Shen X, Wang J L. Association between negative life events and suicidal behavior in adolescents: roles of core self-evaluation, depression and gender[J]. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 2024: 1-12.

[19] 杨亚琦.中学生核心自我评价与负性情绪的关系:心理韧性的调节效应分析[J].基础教育研究,2024,(03):73-76.

[20] Ellis A, Dryden W. The practice of rational emotive behavior therapy[M]. Springer publishing company, 2007.

[21] 温忠麟, .张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614-620.

[22] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004(6): 942-950.

[23] 姚若松, 曾春雲, 蔡冰, 等. 校园欺凌对小学生主观幸福感的影响:链式中介模型[J]. 天津市教科院学报, 2022, 34(1): 61-67.

[24] 王玥, 周镭, 许志星. 校园欺凌对学生幸福感的影响:有调节的中介模型[J]. 上海教育科研, 2021(2): 50-54+16.

[25] 黄泽文, 叶宝娟, 杨强, 等. 社会情绪能力对青少年生活满意度的影响:一个链式中介模型[J]. 中国临床心理学杂志, 2020, 28(3): 615-618.

[26] 郭纪昌, 叶一舵. 青少年核心自我评价对生活满意度的影响:希望的中介效应[J]. 心理与行为研究, 2017, 15(5): 663-668.

[27] 徐悦, 陈启山, 杨舒婷, 等. 核心自我评价和生活满意度对澳门中学生学业倦怠的影响[J]. 心理科学, 2017, 40(1): 83-88.

[28] Shen X, Yin F, Jiao C. Predictive models of life satisfaction in older people: A machine learning approach[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(3): 2445.

Effects of Bullying Victimization on adolescents' subjective well-being:A chain mediating model

FU Meiyun,CUI Ziran

Tianjin University of Technology and Education, Tianjin, China, 300222

【Abstract】In order to explore the relationship between bullying victimization, core self-evaluation, negative emotions and subjective well-being, a questionnaire survey was conducted among 682 adolescents from Tianjin and Hebei. The results showed that bullying victimization was negatively correlated with subjective well-being. Core self-evaluation and negative emotions not only play a separate mediating role between the two, but also play a chain mediating role between the two. This study reveals that schools and parents can start by improving the core self-evaluation of bullied students, and help adolescents improve self-evaluation and reduce negative emotions by creating an encouraging and supportive school and family atmosphere, thereby improving subjective well-being.

【Keywords】Bullying Victimization; Subjective Well-being; Core Self-Evaluations; Negative Emotions; Chain Mediating