魏锦娣1 倪瑞杰2 陈玉红3

1.西北师范大学第二附属中学; 2.兰州新区第一高级中学

3.西北师范大学心理学院

摘要:初中生的亲社会行为对于其健康发展至关重要。然而,很多因素制约亲社会行为的培养。本研究基于生态系统理论,从个体因素(自尊)、同伴因素(同伴排斥)和家庭因素(父母教养方式)来探讨其对初中生亲社会行为的影响。采用问卷调查法,整班随机选取兰州市某所中学的378名初中生为研究对象,测量了青少年的亲社会行为、同伴排斥、自尊和积极家庭教养方式,结果发现:(1)初中生同伴排斥与积极家庭教养方式、自尊、亲社会行为倾向均呈显著负相关,自尊与积极家庭教养方式、亲社会行为倾向均呈显著正相关,亲社会行为倾向与积极家庭教养方式呈显著正相关;(2)自尊在社会排斥对亲社会行为倾向的影响中起中介作用;(3)积极家庭教养方式在社会排斥和自尊之间起调节作用。本研究说明,同伴排斥会负向影响自尊,进而影响亲社会行为;积极家庭教养方式能够缓冲同伴排斥带来的负面影响。

一、引言

亲社会行为是指一切有利于他人的积极行为[1][2],包括助人、利他、分享、安慰、合作、捐助、关心等[3]。初中生大概在13至15岁这一年龄阶段,正处于自我同一性对同一性混乱的矛盾冲突时期。如果能正确引导初中生的亲社会行为倾向,则为其健康成长奠定了坚实基础。然而,生态系统理论认为,青少年的行为发展受到个体所处的多重系统因素的影响,如家庭、同伴和个体因素之间的相互作用。以往研究表明,同伴排斥作为一种消极的人际体验,是大部分初中生都会经历的,且会给个体带来许多不利影响,比如情绪低落、自尊下降、抑郁和孤独等[4]。有研究发现,受排斥者通常会做出不同行为来应对同伴排斥带来的威胁。有些个体可能会攻击排斥者、选择冒险和不健康行为(例如危险驾驶)等[5],有些个体会采取与他人有更多合作、为集体付出更多努力和更多捐助行为等亲社会行为[6]。那么,同伴排斥到底是导致了初中生亲社会行为的下降还是增加,本研究将予以探讨。

同伴排斥是指在个体在与同伴互动过程中,因遭受拒绝或忽视而经历的一种归属需求和关系需求受阻的困境[7],小到忽视、拒绝、被边缘化,大到孤立,造谣和集体排斥等。情绪麻木理论认为,遭受排斥后,个体最先会感受到生理上的麻木,继而诱发情绪麻木,这在一定程度上可以减轻被排斥后所带来的痛苦[8],但也可能导致个体在后续的社会互动中冷漠和退缩。Williams[9]的需要-威胁时间模型认为,个体在刚刚感知到被排斥时,会感到自尊受伤;在排斥后的反思阶段会表现出应对策略,如反社会行为或亲社会行为;如果排斥持续存在,个体在退避阶段会感到无力。自我控制失败理论认为,同伴排斥削弱了自我调控能力,表现出自私冲动[10]和亲社会行为减少[11]。以上这些理论都说明,排斥后的某些阶段或多或少都会导致个体的心里痛苦或无力无助感,这可能会削弱亲社会行为的表现。初中生还处于身心发展的动荡时期,自我意识很强,较为敏感,当个体感受到同伴排斥时,会产生许多负面的心理反应。研究发现,社会排斥会带来社会性痛苦,增加了消极情绪,这种负面情绪会进一步降低自尊水平[12]。程苏等人[13]的研究表明,社会排斥会使个体自我价值感下降,个体攻击性增强,亲社会行为减少。基于此,本研究提出假设1:初中生的同伴排斥与其自尊和亲社会行为负相关,而且自尊在同伴排斥与亲社会行为之间起中介作用。

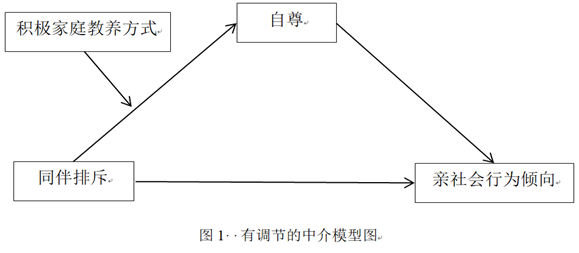

家庭是个体成长的根基。家庭教养方式作为描述父母对子女养育与教导的核心理念,由Baumrind[14]在其研究中首次提出。它是父母对子女的教育观念、教育态度、管教语言和教育行为的综合反映,是家庭互动的一种独特模式,通常是稳定的[15]。先前研究表明,处于积极的家庭教养方式下,个体感知到同伴排斥的影响不那么消极,但在消极教养方式下,感知到的伤害会更大[16]。陶钧杰等人[17]发现,积极教养方式可以为子女提供一个安全的环境,子女可以学习到父母积极的社会行为,学会如何妥善处理人际关系中的矛盾,同时减少消极的社会行为。如果一个孩子在家庭中与父母都没有建立起亲密的亲子关系,那么其在学校中,与老师和同学建立关系会更难,因为父母与人交往、相处的方式会对子女产生潜移默化的影响,他们会更多感觉自己被他人所排斥。当青少年面临社会排斥情境时,如果父母给予适度的关爱,这不仅能在一定程度上填补家庭以外心理和社会支持的缺乏,而且这种关爱,有助于削弱青少年对社会排斥的消极感受[18]。当父母的教养方式积极时,经历过排斥的个体可能更愿意向父母敞开自己,从而导致有益的亲子互动,这尤其有利于亲社会行为倾向的发展[18]。但是,当专制性养育达到非常高的水平时,青少年会越来越难以与父母建立联系,因为他们反复遭受身体和心理虐待,从而导致犯罪风险增加[19]。综上,作者认为,积极的教养方式是初中生同伴排斥后亲社会行为培养的保护性因素,它能缓冲同伴排斥带来的自尊伤害,有利于亲社会行为的发展。因此,我们提出假设2:积极家庭教养方式在社会排斥和自尊之间起了调节作用。本研究的理论模型见下图。

二、研究方法(一)研究被试

本研究以兰州市某所初中的378名学生作为调查对象,收回有效问卷378份,有效回收率为100%,其中男生198人(52.4%),女生180人(47.6%);初一131人(34.7%),初二132人(34.5%),初三115人(30.4%)。

(二)研究工具1.同伴排斥量表使用张登浩等[20]修订的青少年同伴排斥量表,共11道题,采用5级计分,其中6-11题采用反向计分。该量表旨在调查青少年受同伴排斥情况,量表得分越高,表明个体遭受的排斥现象越深。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.81。

2.亲社会行为倾向问卷使用寇彧等[21]修订的青少年亲社会行为倾向问卷,共26道题,采用5级计分,分数越高,表示被试的亲社会行为倾向越强。本研究中,测得该问卷的Cronbach's α系数为0.94。

3.自尊量表采用Rosenberg(1965)编制的自尊量表,共10个题目,其中,第五题需要反向计分,采用4级计分,得分越高,表示该被试自尊越高。在本研究中,测得Cronbach's α系数为0.85。

4.积极家庭教养方式问卷本研究的积极家庭教养方式问卷选自龚艺华(2005)编制的家庭教养方式问卷,龚艺华家庭教养方式问卷中信任鼓励型(8、11、15、16、17)和情感温暖型(1、4、20)为积极家庭教养方式,该问卷共包含五个维度,但是本研究只选取信任鼓励型、情感温暖型这两个维度,共8道题,使用5点计分。通过对这两个维度的题项进行评分,得分越高,表示该被试积极家庭教养方式越高。该问卷的Cronbach's α系数为0.83。

(三)数据处理本研究采用SPSS 26.0对收集到的问卷数据进行处理和分析,首先进行信度分析以检验各个量表的内部一致性;使用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验;进行描述统计分析,计算各个变量的均值、标准差等指标;进行相关分析;选择SPSS宏程序process插件的模型7,并将自尊设置为中介变量,将积极家庭教养方式设置为调节变量,在95%置信区间下进行有调节的中介效应检验。

三、结果(一)共同方法偏差检验

在收集数据时,进行匿名收集,数据处理时,对个别题目进行反向计分,然后使用Harman单因素检验。分析发现,有14个因子特征值大于1,第一个公共因子的方差贡献率只有17.30%,远低于40.00%的临界标准,因此可以认为本研究不存在显著的共同方法偏差。

(二)各研究变量间的相关分析本研究采用皮尔逊积差相关系数检验各变量之间相关关系,具体结果见表1:

表1 各变量的相关矩阵(n = 378)

| 变量 | M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 积极家庭教养方式 | 3.98±0.72 | 1 | |||

| 2 亲社会行为倾向 | 3.65±0.56 | 0.41** | 1 | ||

| 3 自尊 | 2.89±0.46 | 0.50** | 0.40** | 1 | |

| 4 同伴排斥 | 2.34±0.62 | -0.30** | -0.25** | -0.26** | 1 |

注:**代表在0.01水平上相关性显著(双尾);*在0.05水平上相关性显著(双尾)。

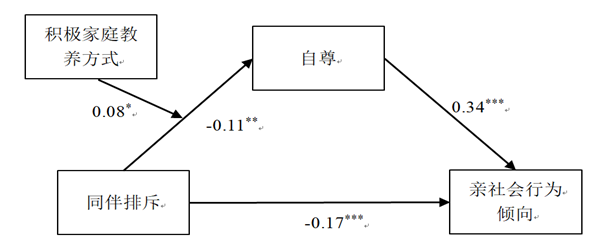

根据表1可知,初中生同伴排斥与积极家庭教养方式、亲社会行为倾向、自尊均呈显著负相关。初中生亲社会行为倾向与积极家庭教养方式、自尊均呈显著正相关,与同伴排斥呈显著负相关。初中生自尊与积极家庭教养方式和亲社会行为倾向均呈显著正相关,与同伴排斥呈显著负相关。(三)自尊在同伴排斥对亲社会行为倾向的影响中的中介作用使用PROCESS插件中的模型4,将同伴排斥设置为自变量,自尊设为中介变量,亲社会行为倾向设为因变量,进行中介效应检验。结果表明,同伴排斥可以显著负向预测亲社会行为倾向(β= -0.26,p <0.001),把中介变量自尊加入后,同伴排斥还是显著负向预测亲社会行为倾向(β= -0.17,p < 0.001),而且初中生自尊对亲社会行为倾向也是显著正向预测(β= 0.25,p < 0.001),具体结果见表2。由表3可知,自尊的中介效应显著,中介效应值为-0.09,95%的置信区间为[-0.13, -0.05],中介效应占比34.5% 。

表2 同伴排斥、自尊与亲社会行为倾向的中介效应分析

| 回归方程 | 整体拟合指数 | 回归系数显著性 | ||||

| 结果变量 | 预测变量 | R | R2 | F | β | t |

| 亲社会行为倾向 | 同伴排斥 | 0.25 | 0.07 | 34.13*** | -0.26 | -5.91*** |

| 自尊 | 同伴排斥 | 0.25 | 0.06 | 34.28*** | -0.25 | -5.76*** |

| 亲社会行为倾向 | 同伴排斥 | 0.43 | 0.18 | 52.57*** | -0.17 | -3.98*** |

| 自尊 | 0.35 | 8.33*** | ||||

注:*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001,下同。

表3 自尊的中介效应

| Effect | BootSE | BootSELLCI | BootSEULCI | 效应占比 | ||

| 直接效应 | -0.17 | 0.05 | -0.25 | -0.08 | 63.4% | |

| 间接效应 | -0.09 | 0.02 | -0.13 | -0.05 | 34.5% | |

| 总效应 | -0.26 | 0.05 | -0.33 | -0.17 | ||

使用PROCESS插件中的模型7,在中介的基础上,把积极家庭教养方式设置为调节变量,在95%置信区间下进行有调节的中介效应检验。数据结果表明,积极家庭教养方式与同伴排斥的交互项对自尊的正向预测作用显著(β= 0.08,p < 0 .05),表明积极家庭教养方式调节了前半段路径,有调节的中介模型是成立的,具体结果见表4:

表4 有调节的中介模型检验

| 回归方程 | 整体拟合指数 | 回归系数显著性 | ||||

| 结果变量 | 预测变量 | R | R2 | F | ββ | t |

| 同伴排斥 | 0.51 | 0.26 | 50.68*** | -0.11 | -2.82*** | |

| 自尊 | 积极家庭教养方式 | 0.46 | 10.34*** | |||

| 同伴排斥×积极家庭教养方式 | 0.08 | 2.17* | ||||

| 亲社会行为倾向 | 同伴排斥 | 0.42 | 0.18 | 50.57*** | -0.17 | -3.88*** |

| 自尊 | 0.34 | 8.13*** | ||||

表5 不同积极家庭教养方式水平下被试自尊的中介效应

| Effect | BootSE | BootSELLCI | BootSEULCI | |

| -1.00(M-SD) | -0.19 | 0.05 | -0.29 | -0.08 |

| 0.00 | -0.11 | 0.05 | -0.19 | -0.04 |

| 1.00(M+SD) | -0.04 | 0.05 | -0.13 | 0.06 |

图1 有调节的中介模型图

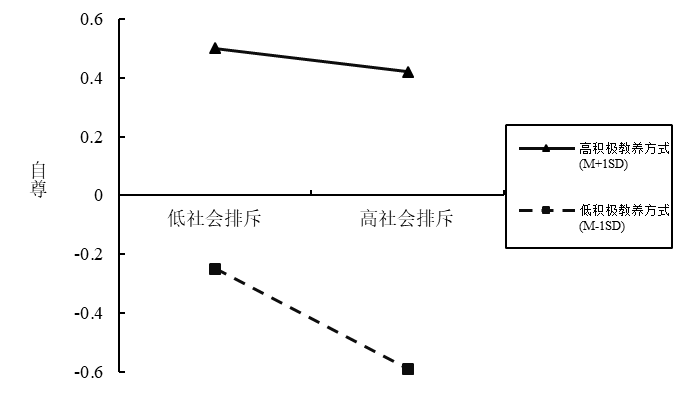

如表5所示,当积极家庭教养方式处于低水平时(M-1SD),同伴排斥对自尊的负向预测效应为effect=-0.19, 95%CI为[-0.29, -0.08],bootstrap95%置信区间上下不包含0,同伴排斥对自尊的负向预测效应显著。从简单斜率检验如图3可以看出,随着积极教养方式水平的提高,同伴排斥对自尊的负向预测水平呈下降趋势。当积极家庭教养方式处于高水平时(M+1SD),同伴排斥对自尊的负向预测效应为effect=-0.04, 95%CI为[-0.13, 0.06],bootstrap95%置信区间上下包含0,说明当积极教养方式处于高水平时,同伴排斥对自尊的负向预测效应不显著。

制定明确的《校园反排斥公约》,将语言冷暴力、小团体孤立等行为纳入违纪处理范围。其次,设立匿名举报渠道,比如“树洞信箱”,鼓励学生举报排斥事件。

2.开发亲社会课程开设针对性较强的校本课程,比如比如“同伴交往技能”,通过情景剧模拟冲突解决,假如“我是TA”角色互换活动,进行共情训练。其次,在德育课,班会课中融入合作游戏,比如“信任盲行”、“团体拼图”,强化集体归属感。

3.教师全员培训培训教师能够识别隐形排斥,比如故意不沟通,排斥性眼神及表情,避免将排斥误解为“性格不合”。

(二)班级层面:重塑同伴关系生态1.动态分组策略每学期频繁轮换小组合作成员,比如每周调整座位,随机分组实验,学习小组更换等,打破固定小团体壁垒。

2.正向行为强化设置“亲社会行为积分榜”结合班级综评积分表,记录助人、分享等正向行为,兑换集体奖励,比如班级每月的“刮刮乐”活动。其次,开展班级每周“隐形天使”活动,每周在班会课揭晓秘密帮助同学的“天使”,并让其分享感受。

3.主题班会干预设计一些在班会课上讨论的话题:“为什么我们有时会孤立别人?”(引导学生反思从众心理),“被排斥的人身上有什么闪光点?”(引导学生练习优势视角)

(三)个体侧面:针对性心理辅导1.对被排斥学生的干预从社交技巧和优势赋能两个方面进行干预,比如:社交技巧,通过视频示范学习“如何沟通对话,如何加入话题”,比如做一个好的倾听者,先倾听再提问。其次,情绪调节,老师教授学生“情绪温度计”技巧,用1-10分来量化愤怒或者悲伤,找到冷静淡定的方法。

关于优势赋能方面,发现其特长,如擅长电脑,绘画,手工等,创造为班级服务的机会,比如制作PPT,班级学习园地,修理文具等。

2.对排斥者的引导通过团体辅导揭示排斥行为的后果,可以观看短片《被孤立者的日记》,引发共鸣,制止排斥性行为。其次,布置“善意挑战”任务,要求排斥者每天书面或口头对被排斥者学生说一句正面评价。

(四)家庭层面:家校协同教育1.家长教育开展家长课堂,科普“同伴排斥的长期危害”,比如心情低落,学业下滑。其次,指导家长避免错误回应,比如“你别理他们,你只要学习就行”,可以询问“你当时是什么感受?我们一起想想怎么解决?”

2.家庭行为拓展鼓励家长带孩子参与社区志愿服务,敬老院、特殊教育学校探访,再迁移亲社会行为到学校。对过度保护性家长,可引导其逐步放手,让孩子练习自主处理矛盾。

通过以上四个层面的对策,进行系统性的、持续性的干预,可逐步改善同伴排斥现象,激发学生的亲社会动机。具体措施需根据学生文化背景,排斥严重程度灵活调整。

五、讨论

本研究表明,初中生的同伴排斥与自尊和亲社会行为倾向呈显著负相关,且自尊在同伴排斥与亲社会行为之间起中介作用,这验证了假设1。以往有研究发现,受到排斥的个体在向学生基金捐款时金额较少,对进一步的实验表现出不愿参与的态度,且在发生意外事件后,助人意愿减少[23]。还有研究者通过cyberball范式在实验室中操纵社会排斥,结果发现,相比控制组,遭受排斥的个体表现出更少的亲社会行为[4]。本研究的结果与以上研究结果基本一致。Williams[9]的需要-威胁模型认为,个体遭到排斥时,归属需求被剥夺,会对群体和自己做消极评价,自尊水平下降,自尊水平较低的个体认为自己没有价值,他们没有太多的内在力量来做一些对他人有利的事情,使得自己的价值得到体现[24]。然而,社会连接假说认为,受排斥者为了满足社会联系需要,为了恢复群体认同和归属感,他们可能会努力重塑社会关系,对潜在友谊伙伴表现出更为慷慨和友善的态度,排斥事件也会刺激个体展现出更多的亲社会行为倾向[11]。本研究支持了Williams关于社会排斥后亲社会行为下降的观点,并没有支持社会重新连接假说的观点。这可能与本研究选取的对象是初中生有关,初中生的自我意识相当高涨,自尊非常脆弱,社会经验较为缺乏,社会排斥对他们的负面影响可能会更大。

本研究还发现,积极家庭教养方式在社会排斥和自尊之间起到了调节作用,即积极家庭教养方式是同伴排斥对自尊负面影响的缓冲性因素,它能够提供同伴排斥带来自尊伤害的远端保护性作用。来自家庭的关爱、尊重和接纳保护了同伴排斥带来的个体自尊受害的风险[18],从而使得亲社会行为减少的可能性下降。这与张巧明和张美峰[25]的研究结果相呼应,他们认为,父母对子女越温暖越理解,越可以保护某些情境下青少年的自尊下降。当个体越有自尊时,他们更可能展现出亲社会行为[26]。

本研究基于生态系统理论,验证了自尊在初中生同伴排斥与亲社会行为关系之间的中介作用,积极家庭教养方式在这一中介关系中的调节作用,这正是本研究的创新点。我们从家庭、同伴和个体因素,探讨了初中生同伴排斥影响亲社会行为的心理机制,这不仅从理论上深化了同伴排斥对个体发展影响的认识,也是对生态系统理论的很好验证。

本研究带来的启示是:减少同伴排斥,可以减少对其自尊的伤害,这有利于培养初中生的亲社会行为;父母一定要建立积极的亲子互动方式,形成积极的教养方式,这可以保护孩子在排斥(或风险)情境中的受害程度;最后,学校和家庭应该形成合力,共同培养初中生的亲社会行为。

参考文献

作者: 魏锦娣 联系电话:13919075217