五育视角下美育促进高中生心理健康的实践探索

武媛媛(上海市香山中学,上海200129)

摘要:随着“五育并举”教育理念的逐步深入,人们越来越意识到心理素质在学生身心健康、全面发展过程中起着至关重要的作用。美育与心理健康教育联系密切,俞国梁教授曾提出:美育是心理健康教育的基本内涵,可以有效调节学生的负面情绪,使其心理趋于平衡状态。因此,教师可以通过多样的艺术形式,结合不同主题,引导学生在安全、开放的氛围中从容审视自我,表达内心情感。本文立足“五育并举”视角下的美育研究,结合我校美术特色、学生特点及一线教学实践,介绍了不同艺术活动在心理健康教育中的实际运用,探索美育对高中生心理健康的积极影响。

关键词:五育并举;美育;表达性艺术;心理健康教育

一、研究背景

“五育并举”是教育改革和实践中的一个重要理念,教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划 (2023-2025年)》中提出“五育并举促进学生心理健康”,强调以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心,为学校开展学生心理健康教育提供了方向[1]。 美育是五育的重要组成部分,它可以借助一定的艺术形式影响和熏陶学生,提高学生感知美、理解美、欣赏美和创造美的能力,激发学生对美好事物的追求,自觉地按照美的标准去规范自己的行为,以塑造完美的人格[2]。对中学生而言,追求美好事物,可以调动自身的积极性,激发正面情绪,增强自信心,在潜移默化中增进与内在资源的联结。2021年我校正式被评为上海市特色普通高中,学校自成立以来,一直坚持“以美立校,立美育人”的办学理念,加快推进美育特色实践工作,不断提升特色育人品质,鼓励学生追求个人兴趣,助力学生实现多元化成长。同时,作为一所以美术见长的中学,我校多数学生具有较高的审美素养和审美需求。因此,以美育特色为引领,发挥美育在心理健康教育中的作用,借助艺术表达的方式引起学生积极的心理变化,达到心理的统一、和谐是我校心理健康教育工作的实践路径。

二、美育与高中生心理健康的关系

与初中生相比,高中生的情感日益深厚、含蓄而稳定。喜、怒、哀、惧不轻易外露,会根据一定的条件、时间和地点来表达自己的情感,理智感、道德感和美感也有了较深的发展,能够在文学和艺术的鉴赏中体验人生的悲欢离合。然而,高中阶段处于理想主义时期,高中生对社会和人生的期望带有一定程度的理想化需求,对现实中的问题比较敏感,容易产生不满情绪。面临多方面的价值取向,高中生常常体验到广泛的内心冲突和压力,他们虽然能客观地看待自我,明确地表现自我,但也开始敏感的防卫自我[3]。 美育的基本形态是艺术教育活动。研究发现,艺术活动有极其重要的心理健康教育价值和社会效益[2]。人们在艺术活动中,可以自由表达,将自己内心最真挚、自然的情绪情感呈现出来。例如,在艺术赏析中,学生可以沉浸在美妙的艺术氛围里,缓解焦虑,提高专注力;在艺术创作中,学生可以抒发情绪情感,将心中无法用语言准确描述的冲突和需求通过艺术作品呈现出来,找到宣泄负面情绪的出口。同时,情绪情感在审美过程中也发挥着关键作用。例如,愉悦、幸福等积极情绪会促进学生对美好事物的感知、想象和体验,满足学生的审美需要。此外,作为心理健康教育活动的重要载体,音乐、绘画、舞动、戏剧等艺术活动不仅充分发挥了美育的实用价值,也可以让学生通过非言语形式勇敢地展现自我,对学生的心理健康产生了积极影响。并且在教育目标上,美育和心理健康教育都注重学生的生成性体验,尊重个性发展,不断挖掘学生潜在的积极品质,两者相辅相成,发挥着以美育心,立美育人的作用。

三、表达性艺术的来源和特点

早十九世纪四五十年代就有研究者将艺术用于心理治疗。玛格丽特·瑙姆伯格提出“艺术心理治疗”,认为艺术创作是一种表达自我内心世界的方式,强调鼓励来访者进行自发性的表达[4]。伊迪丝·克莱默提出“艺术创造即治疗”,认为疗愈的关键蕴含在创作过程中,通过创作,个人的经验得到丰富,内心的需求得到表达,内在冲突被重新体验和整合,进而得到解决[5]。

表达性艺术是在整合各种艺术形式的基础之上发展而来,具有少指导、重体验的特点,应用在心理健康教育中能够使其避免学科化、理论化等问题,此外,它通过非言语、投射性、内隐性的方式,让学生可以在无防御的情况下,将潜意识的情感和冲突表达出来,降低学生发展过程中可能出现的心理和行为问题[6]。同时,借助艺术作品背后象征、比喻的信息,能够帮助学生加深对自我的认识和理解,建立健康的心理机制,促进学生的心理成长和发展。

四、表达性艺术活动在心理健康教育中的实际应用

结合美育的主要内涵,借助表达性艺术中的绘画表达、传统工艺、手工制作三种艺术活动,引导学生将复杂、内隐的心理世界具象化、显性化,关注学生的内在感受,提高心理健康教育的实效性。

(一)绘画表达:引导学生情感流露,弱化心理防御

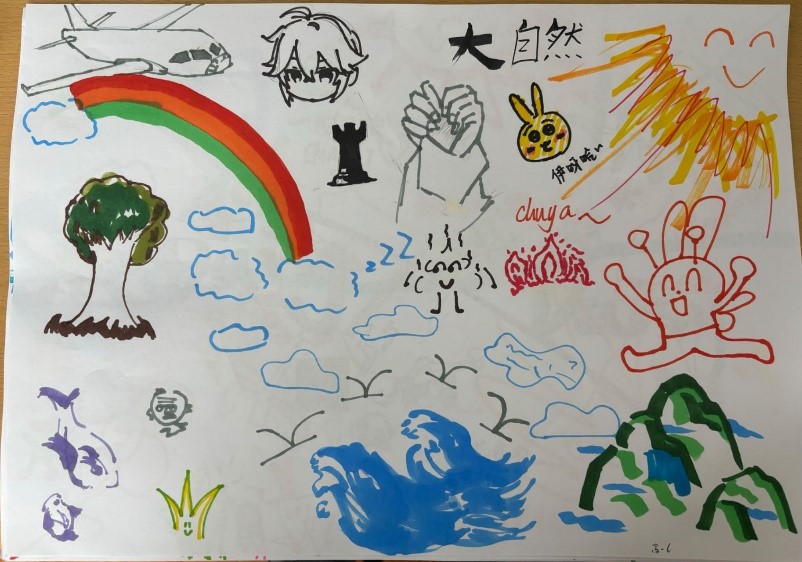

投射主题画

应用心理投射原理,绘画为学生提供了一种独特的表达与沟通模式。高中阶段,学生的自我意识增强,非言语的象征方式可以降低他们的防御心理,通过作画,学生会慢慢觉察自己潜意识中的想法。主题画更有助于同学们梳理自己对特定话题的思考和情感,帮助他们将内心的所思所想自然呈现出来,分享的过程能够增进彼此的理解和共鸣。

在探讨“生命”这一主题时,经常发现学生由于生活经验和认知水平不同而导致感悟上的差异。一些同学感受不到生命的重要和意义,常常看起来没有精气神,脱口说出“活着没意思”等话语。究其原因,一方面是他们不知道怎样从日常的生活中去发现、去体验生命的精彩与价值;另一方面,高中生的“闭锁心理”较强,不愿意直接用言语表露想法。因此,通过生命主题画接力活动,可以引导学生看到生命的多样形式,将自己对生命的理解投射在画中。首先,让第一位同学先在纸上画一笔,依次接力,每位同学都根据自己对生命的认识,在前一位同学的基础上继续作画。第一轮完成后,展示作品,让大家比较跟自己预期的生命形式是否有差异。大部分同学会很惊讶,因为最终呈现的画跟自己设想的完全不一样。接着开始第二轮,继续从第一位同学开始,引导大家根据当下呈现的作品,添加新的元素,不限笔画,直到自己满意为止。再次呈现主题画,此时多种多样的“生命”跃然纸上,有些比较具象化,例如动物、植物,甚至微生物等。有些相对抽象化,例如童年的一个场景、打球的一个姿势、游戏胜利时的一个表情等。分享环节,同学A说:因为我是第一笔,当时脑子里并没有想法,就随便画了一条线,结果第二轮再看到时已经有了彩虹的雏形,因此我便继续给彩虹涂了颜色。同学B说:我本来想画一个笑脸,但是最终看到画时发现已经变成了一个耀眼太阳。同学C说:关于生命,我会想到红色的热烈奔放,因此就用红色画了个圆,意外的是在大家的接力下,竟然变成一棵生机勃勃的苹果树。结合同学们的感悟,教师引导:生命有时就像接力画一样,过程中可能因为他人的参与或发生了意想不到的事情而跟自己的预期出现差异,虽然无法预料生命最终的样子,但正是因为这样生命才会多姿多彩。

主题画接力活动可以全班同学一起参与,活动中不限制同学们的任何表达,从而让大家能够在绘画中探索自己对生命的认知和情感。此外,因为画在一张纸上,可以让同学之间了解彼此的想法,体悟与他人联结的积极感受,二次作画也能让学生明白,无论现状如何,自己一直拥有主动改变和创造的机会,进而看到生命的多样形式,建构自己的生命意义。

图1 学生作品

图2 学生作品

(二)传统工艺:支持学生主动创造,挖掘心理资源

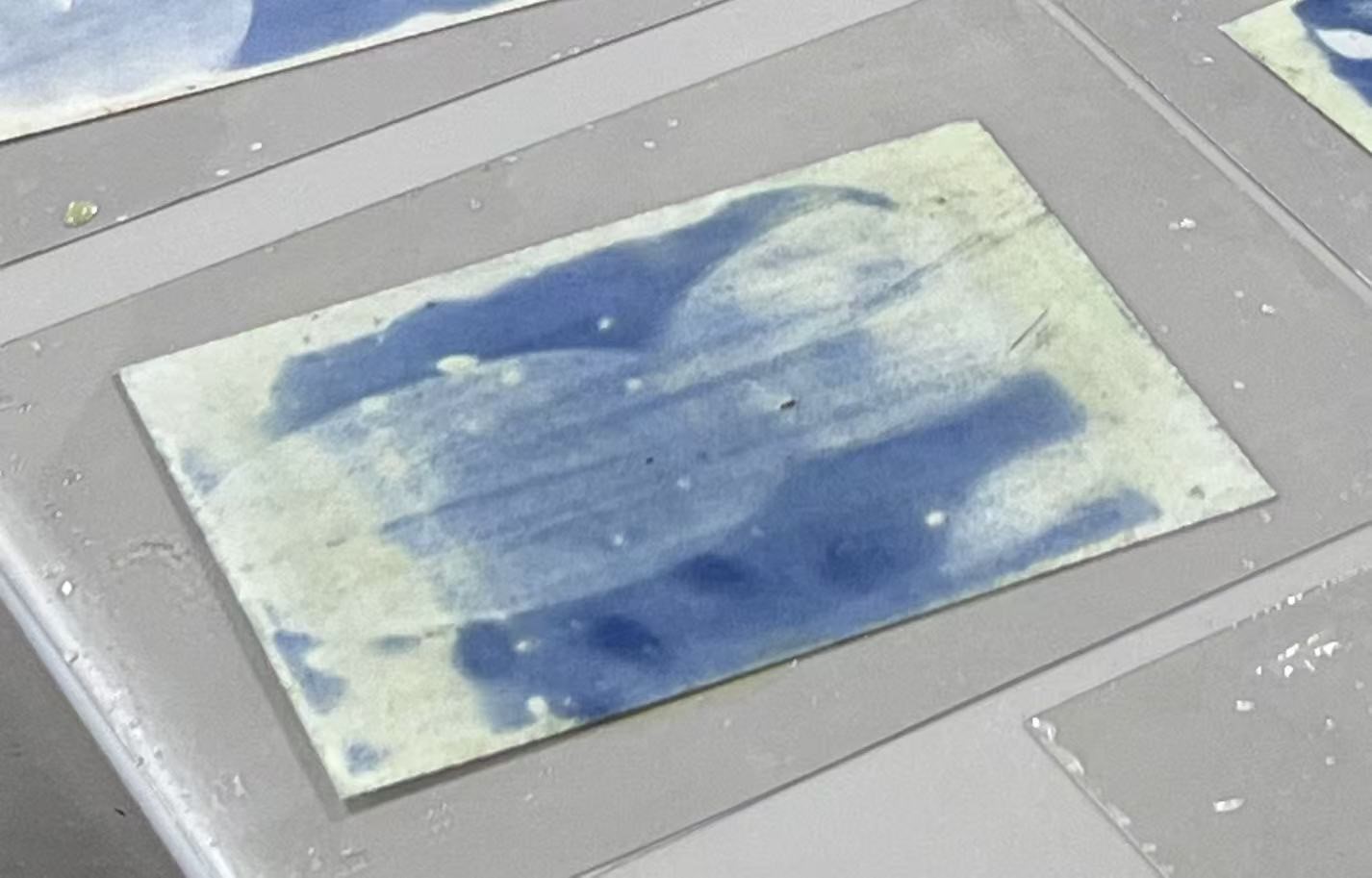

蓝晒工艺

工艺创造活动可以让人进入一种心流状态,专注于手中的任务,内心恢复平静。人们可以跟随自己的感觉和创意,在探索中认识自己,看见身边可利用的资源。我校作为一所美育特色学校,除了美术外,一些学生在传统艺术上也有较多研究。蓝晒是一种具有独特性的传统手工印相工艺,被称为“阳光下的艺术”。除了需要特殊的蓝晒液和水彩纸等材料外,还需要充足的阳光和严谨的制作过程,从而产生特殊的化学反应,出现蓝色图像。

结合本校“综合实践活动美育主题整合”的要求,心理社团开展了《“艺”心向阳》的主题活动,活动前动员同学们积极寻找素材——校园里的落花、落叶,然后邀请正在学习蓝晒工艺的同学作指导,为社团成员介绍蓝晒步骤、方法和注意事项,再引导大家用多样的自然载体—落花、落叶,在丰富的想象力和设计下,创造出独一无二的图案,为收集的落花、落叶注入新的生命力。尤其是最后环节需要将制成的图案暴晒在太阳下,虽然中午温度高达到30多度,但同学们站在操场的烈日下,整个过程不曾离开,生怕错过这奇妙的变色过程。分享时同学A说:太神奇了,几片落叶竟然能变得这么美丽,以后会多留意校园里其他植物。同学B说:其实也可以通过“蓝晒工艺”将自己喜欢的图案印在帆布袋、衣服上,将传统工艺应用在日常生活中,被更多的人了解、学习。同学C说:其实自己那张图片因为漏光,并没有完全变成蓝色,但现在看来好像是另一种艺术形式,原来不完美也是一种美。

此次活动以传统工艺为基础,给同学们提供主动创新和突破的机会,将日常容易被忽视的落花、落叶进行组合、拼接,制成多种多样的蓝色图案,提升同学们发现美、 感受美、创造美的能力。同时,也让大家体验事物变化的过程中需要耐心和时间,感受作品完成后的成就和喜悦,学会从不同角度看待人和事,突破常规思维,今后遇到挑战和挫折时能够看到事情的两面性,增强心理韧性。

图3 学生作品

图4 未完全变色作品

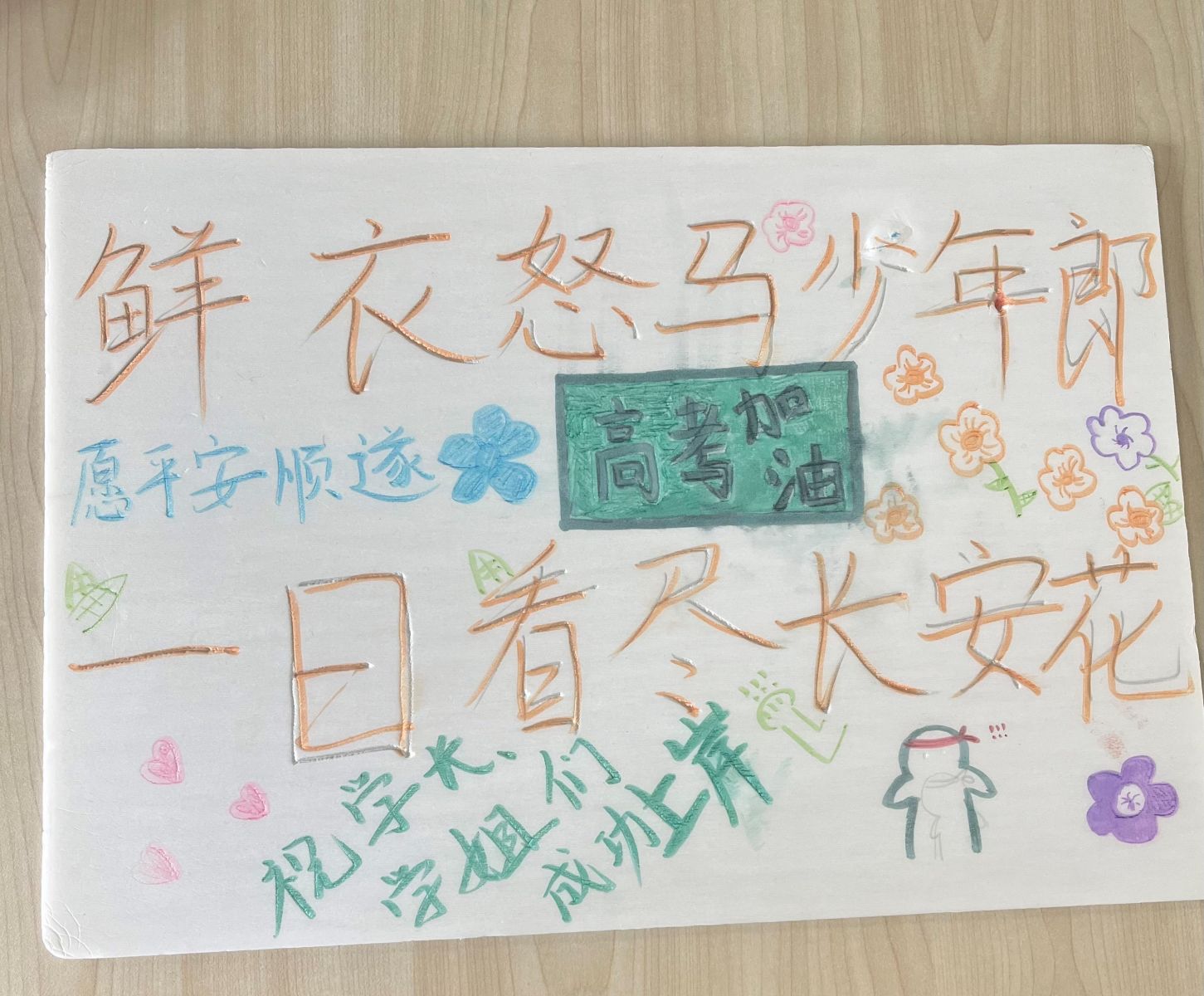

(三) 手工制作:强化学生积极情绪,疏解心理压力

高考加油之应援板DIY

手工活动不仅能够提供艺术和创造性的体验,还能够有效调节情绪,帮助同学们放松心情,缓解焦虑,同时也提供了另一种非语言的自我表达方式,对于一些奇思妙想以及无法言说的复杂情感,手中的材料与工具可以成为具象的 “代言人”。同学们可以通过手中作品传递自己的想法,探索、理解自己的内心世界。

五月正是毕业班学生冲刺的最后阶段,为了帮助同学们缓解压力,轻装上阵,同时增加各年级之间的互动,在“高考加油之DIY应援板”活动中,让高一高二的学生绘制、剪裁白色KT板,写上自己的祝福语,画上精心设计的插图,在展示环节,亲自送给高三的学长、学姐并为他们加油打气。设计过程中,同学们目光专注,认真对待,甚至色彩的搭配也非常讲究,每一幅应援板都寄托着他们真挚的情感,满溢着青春的温度与纯真的情谊。高三学子们看着这些风格迥异,形状多样的应援板,感受着学弟、学妹们的赤诚关怀,备考征程中的压力和疲惫也暂时消散。展示分享时,同学A表示:虽然不是自己要参加高考,但制作的过程不知不觉增加了自己学习的动力。同学B说:希望自己画的动漫人物能给学长学姐们增加考试胜利的信心,乘风破浪,考上理想的大学。同学C说:写祝福的时候也是默默告诉自己每次考试要调整心态,认真对待,考出满意的分数。

此次活动,加强了不同年级之间的联系,对于参与的同学而言,体验到满满的创作乐趣,有助于提升自己的创造力和自我效能感,同时,也为高三学生带来正能量和鼓励,给紧张忙碌的学习生活增添一丝放松和愉悦。重要的是作为一种艺术活动,它可以让学生在表达中联通意识和无意识,通过投射、隐喻和象征等方式联通潜意识,增进自我觉察[7]。尤其对那些平日里拙于言辞、羞于表达的同学,能够通过完成的作品无声却有力的展露出自己的个性、憧憬和情感,找到一种无声胜有声的诉说渠道。

图5 学生作品

图6 学生作品

图7学生作品

五、总结与展望

在新时代"五育并举"教育方针的指引下,将美育与心理健康教育相结合,是推动学生全面、和谐发展的有效策略之一。本文通过将艺术活动融入到心理健康教育领域,助力同学们在体验中陶冶情操,温润心灵,实现自我成长。在教育实践层面,我校立足校情,积极探索美育与心理健康教育的创新融合路径,此实践主要基于三个方面:第一,艺术教育具有独特的情绪疏导价值,其非语言表达特性契合高中生心理发展特点;第二,创造性艺术活动能构建安全的心理宣泄空间,实现心理能量的正向转化;第三,审美体验与艺术创作过程本身具有疗愈性,通过感官体验与心灵共鸣,能够滋养精神世界。然而,当前的实践仍存在一些改进空间,例如,由于对艺术教育理论研究的深度不够,一定程度上制约了融合活动的拓展维度,今后还需深挖美育与心理健康教育的核心特征和独特功能,持续优化活动设计。

面向未来,可以结合现代数字科技,从VR艺术治疗技术的应用、家校协同艺术疗愈模式的构建等方面继续探索美育的心理赋能价值,形成可推广的"以美育心"特色教育范式,为新时代学生心理健康发展提供更具创新性与实效性的方案。

参考文献

[1] 陈萍.五育并举促进学生心理健康的多维思考与实践探索[J].教育文汇,2024,(05):12-14+46.

[2] 俞国良,何妍."德智体美劳"五育与心理健康教育的关系[J].中小学心理健康教育, 2023(1):4-10.

[3] 上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会.高中生心理健康自主手册教学参考资料(试验本)[M].上海:上海教育出版社,2015.

[4] Naumburg M . Psychoneurotic Art: Its Function in Psychotherapy[J]. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1954, 227(2):769.

[5] Kramer E . Introduction to art therapy.[J]. 1958.

[6] 孙小然.表达性艺术治疗应用于中小学心理健康教育的研究[J].中小学心理健康教育,2023,(15):9-13.

[7]周卉.表达性艺术治疗的心理健康教育功能及具体体现[J].中小学心理健康教育, 2024(3):61-65.

通讯地址:浦泽路151弄50号 上海市香山中学普泽校区

邮编:200129

联系电话:15522667230

邮箱:1375270654@qq.com