剧润童心:小学校园心理剧校本课程的建设与实践

(浙江嘉兴市海盐县横港小学,朱家浩,18205730721,314312)

【摘要】目前学校心理课程建设存在“课程内容零散化”“课程实施浅层化”“课程评价忽视化”等问题,导致学生心理积极转变成效并不显著。为改变现状,尝试以校园心理剧为育心载体,积极建设《剧润童心》校园心理剧系列校本课程,这既是对学校心理课程实践的补充,又提升了学生心理辅导的针对性与有效性。通过此校本课程的扎实实践,推动学生心理的正向成长,促生积极的心理素养,提升心理自助的能力,真正改变学生认知、行为与心理上的问题偏差,实现学生身心的健康发展。

【关键词】剧润童心;校园心理剧;校本课程

《中小学心理健康教育教育指导纲要》(以下简称《指导纲要》)指出“学校要利用地方课程或学校课程科学系统地开展心理健康教育;要注重引导学生心理、人格积极健康发展,最大程度地预防学生发展过程中可能出现的心理行为问题。”由此可见,心理课程的建设与实践对学生心理健康发展具有重要的现实意义。然而在开展课程实施与心理辅导后,笔者根据学校心理普测与咨询记录等数据分析,发现学生心理积极转变成效并不显著,仍存在“问题分散、人数增多、表现多元”等负面情况,究其原因主要有三:一是课程内容零散化,各年级、各学科的育心内容较为零散,缺乏心理主题的聚焦性,导致学生的感悟不深;二是课程实施浅层化,面对众多的学生基数,很少给予学生深度感悟的过程,更多地是方法的直接传授;三是课程评价忽视化,常常以自我打分或简单问卷为依据,未能关注学生的真实情况,导致部分学生的心理问题反复出现。

基于学生问题的深入分析,笔者尝试尝试以校园心理剧为育心载体,积极建设《剧润童心》校园心理剧系列校本课程,这既是对学校心理课程实践的补充,又提升了学生心理辅导的针对性与有效性。通过此校本课程的扎实实践,推动学生心理的正向成长,促生积极的心理素养,提升心理自助的能力,真正改变学生认知、行为与心理上的问题偏差,实现学生身心的健康发展。

一、“主题化”课程内容,促生心理素养

《指导纲要》指出“心理健康教育应从不同地区的实际和不同年龄阶段学生的身心发展特点出发,做到循序渐进,设置分阶段的具体教育内容。”基于此,笔者结合学校学生真实心理问题的分析,自主建设了《剧润童心》校园心理剧主题系列校本课程群,此课程群包含“调适型”课程、“交往型”课程与“应对型”课程,课程各单元设计了理论学习与剧本实践两类学习内容,既指向学生心理自助意识的培育,又促使学生积极心理素养的生成,体会心理幸福感。

1.“调适型”课程建设,促生积极情绪

卡尔·门宁曾言:“情绪是思维的驱动力,但我们要学会掌握它,而非被它驱使。”情绪就像是我们的“指挥棒”,积极的情绪会加速成长,而消极的情绪会阻碍成长,故我们需要学会如何正确调适消极情绪的办法。那么笔者通过当前常见消极情绪体验的感受与分析,自主建设了《剧润童心之“调适型”课程》,课程内容聚焦学生情绪问题的认知与调适。通过校园心理剧的开发与实施,让学生深入感悟消极情绪的危害性,并在参与与分享过程中实现自我内省,促使学生生成积极情绪。

表1:“调适型”课程内容建设表

| 单元名称 | 课程内容 | 课程类别 | 课程目标 | 课程模式 |

| 焦虑调适篇 | 好好睡一觉 | 理论课程 | 1.了解情绪种类与表现,知道情绪调适的重要性,学会合作开发剧本与运用校园心理剧。 2.经历参与、分享与自省等活动,促生积极情绪,提升情绪调适的自助能力,体验幸福感。 | 1.理论学习(1课时): 知问-习法-观剧-感悟 2.剧本实践(4课时): 研讨-排演-分享-评估 |

| 内卷焦虑风波 | 实践课程 | |||

| 暴躁调适篇 | 小小喷火龙 | 理论课程 | ||

| 暴躁告别仪式 | 实践课程 | |||

| 自卑调适篇 | 不敢去表达 | 理论课程 | ||

| 自信的我最棒 | 实践课程 | |||

| 恐惧调适篇 | 远离角落里 | 理论课程 | ||

| 一定要很勇敢 | 实践课程 |

2.“交往型”课程建设,促生积极关系

卡耐基曾言:“一个人的成功,约有15%取决于知识和技能,85%取决于沟通。”然而小学生常常因为个人强烈的自我意识、渴望独立意识与解决能力匮乏等问题,导致学生无法开展持续的、正确的人际交往与沟通,部分学生甚至出现人际交往害怕、紧张等困扰性心理障碍。为此,笔者依托“同伴、教师、家长与社会人”四大交往主体,自主建设了《剧润童心之“交往型”课程》,让学生在校园心理剧的参与过程中,感受与学习不同交往主体的沟通技巧与调节方法,协助学生走出人际交往障碍圈,促使学生体验积极关系带来的幸福感。

表2:“交往型”课程内容建设表

| 单元名称 | 课程内容 | 课程类别 | 课程目标 | 课程模式 |

| 同伴交往篇 | 请朋友不要生气 | 理论课程 | 1.了解人际交往的类别,知道人际交往的重要性,学会合作开发剧本与运用校园心理剧。 2.经历参与、分享与自省等活动,促生积极关系,提升交往处理的自助能力,体验幸福感。 | 1.理论学习(1课时): 知问-习法-观剧-感悟 2.剧本实践(4课时): 研讨-排演-分享-评估 |

| 我的青春不迷茫 | 实践课程 | |||

| 师生交往篇 | 被老师严厉批评 | 理论课程 | ||

| 不喜欢的老师 | 实践课程 | |||

| 亲子交往篇 | 跟爸妈说真心话 | 理论课程 | ||

| 原谅后的拥抱 | 实践课程 | |||

| 社会交往篇 | 跟陌生人打招呼 | 理论课程 | ||

| 跟社恐说再见 | 实践课程 |

3.“应对型”课程建设,促生积极品质

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出“重视安全教育、生命教育、国防教育、可持续发展教育等。”当前小学生心理问题具有明显的时代性,学生的生命安全、校园欺凌与网络成瘾等问题屡见不鲜且无法自己应对,直接严重损害学生的身心健康。那么笔者为了及早预防学生此些心理问题的出现,自主建设了《剧润童心之“应对型”课程》,借助校本课程让学生明白其危害性与掌握必要的应对之法,同时通过校园心理剧的实施,强化学生的心理建设,提早干预与辅导学生心理,促使学生生成积极的心理品质。

表3:“交往型”课程内容建设表

| 单元名称 | 课程内容 | 课程类别 | 课程目标 | 课程模式 |

| 生命意义篇 | 生命如此精彩 | 理论课程 | 1.了解其危害性,掌握基本的调节方法,学会合作开发剧本与运用校园心理剧。 2.经历参与、分享与自省等活动,促生积极品质,提升问题应对的自助能力,体验幸福感。 | 1.理论学习(1课时): 知问-习法-观剧-感悟 2.剧本实践(4课时): 研讨-排演-分享-评估 |

| 享受快乐的人生 | 实践课程 | |||

| 校园欺凌篇 | 远离校园欺凌 | 理论课程 | ||

| 坏孩子不要过来 | 实践课程 | |||

| 网络成瘾篇 | 网络是双刃剑 | 理论课程 | ||

| 网络恶魔请走开 | 实践课程 | |||

| 厌学厌校篇 | 我想要去学校 | 理论课程 | ||

| 学习让我变更好 | 实践课程 |

二、“进阶化”课程推进,提升心理自助

费尔巴哈曾言:“ 理论所不能解决的那些疑难,实践会给你解决。”可见学生参与校园心理剧对心理的内省具有重要的现实意义。因此,依托《剧润童心》校本课程内容的建设,笔者积极构建“进阶化”课程推进路径,通过校本课程的“仿学”“创学”“展学”三条学习路径的具体实施,让学生实现校园心理剧的深度参与与感悟,进而提升学生心理上的自主自助能力。

1.“仿学式”推进,提升自助积极性

小学生天生好奇心大,好动且模仿性强,而校园心理剧是集戏剧、小品与心理问题为一体的团体心理辅导活动,这对学生具有较大的吸引性。同时校园心理剧的实践过程存在一定难度,那么笔者尝试采用“借鉴剧本—观看视频—模仿学习—展示成果—内省评价”的“仿学式”推进路径,充分给予学生校园心理剧实践的坡度,使得学生从模仿实践中深度感悟,以此提升学生心理自助的积极性。

如在实践“同伴交往篇”时,笔者直接借鉴罗宁老师创作的校园心理剧剧本《我的青春不迷惘》,讲述的是“乖巧听话的小张由于青春期的到来,对异性产生好感但无法正确处理的故事。”学生通过此剧本视频的观看,分组后学生根据剧本与视频内容自主开展模仿式的实践,最后各组集中性的展示,分享自己参与过程中的感悟并进行心理上的自评与行为上的互评。通过“仿学式”推进路径的开展,学生不仅能弥补观看视频带来的浅层感悟,而且能实现自己与角色的共情,深层次感受人物的行为与心理的变化,促使学生心理积极转变。

2.“创学式”推进,提升自助自觉性

创造力是中小学生积极心理品质之一,这也是学生必备的学习与实践能力。

由于无借鉴好资源、时代性等因素的影响,这就需要教师引导学生创造性地开发、排演与调整校园心理剧的内容,故笔者尝试采用“查阅资料—创编研讨—排演调整—......—内省评价”的“创学式”推进路径,使得学生的想法得到有效呈现,在成员间思维碰撞与自主排演过程中,学生能深入走进人物的内心世界,引起学生心理自助的自觉性。

如在实践“厌学厌篇”时,其中一个小组创编了剧本《学习让我变更好》,通过剧情的不断排演与调整,最终展示时设置了一个被两种极端想法困扰的小丁,借助热爱学习与厌恶学习的拉锯战形成鲜明的对比,这也正是人性的两个对立面,在此过程中重点展现小丁的行为表现以及内心独白表达,反映出小丁真实地内心挣扎以及对学习的渴望,同时聆听父母、老师、同学等旁观者的真情表述,感受帮助自己转变的行为表现,促使小童感受到爱的无声无息,同时引发组内学生的深度思考与感悟。这样的校园心理剧创学路径,让剧情更符合学生的实际学习与生活情况,同时在创造性地开发与排演过程中,使得学生的感悟更具内发性。

3.“展学式”推进,提升自助内省性

游戏、竞赛等形式是增强小学生实践兴趣的有效手段,为了鼓励学生参与校园心理剧的覆盖面。笔者尝试采用“展学式”推进路径,借助游戏、竞赛等形式的引入,让校园心理剧形成“班级-年级-校级”三级递进展示路径,遴选优秀校园心理剧作品进行校级层面的集中展示(5.25与10.10),让学生在校园心理剧的展示过程中,使得学生全员、全程与全方位参与展示活动与对标心理世界,促进学生心理自助内省性的提升。

如在实践“暴躁调适篇”时,遴选出《再见,暴躁君》优秀作品,在“10.10”当天全校性集中展示,此剧本分为四幕:第一幕:呈现日常暴躁、不分青红皂白的小李,同学们逐渐疏远他的情景;第二幕:小李遇到困难想找同学帮忙,看到别人快乐玩耍,却没人愿意帮助他的情景,同时出现小李沮丧的内心独白;第三幕:小李哭了,班主任谈心后召开班会课,小李上台承认错误,出现小李释然的内心独白;第四幕:再次呈现小李遇到困难想找同学帮忙,却很多人帮助的情境,出现小李激动的内心独白。在三级递进展示路径的推进下,让学生经历了多次感悟的实践机会,极大地提升了学生心理的自我教育能力,使得展示成为既是学习经验的方式,更是生成深度感悟的过程。

三、“三全化”课程评价,追踪心理变化

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出:“坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性。”基于此,笔者构建了“三全化”课程评价体系,通过“成长册”“问卷单”“测量表”评价载体的设计与实施,聚焦全程、全员与全面的学生心理追踪,展现心理变化的可视化、综合化与精准化,进而提升学生的心理健康水平。

1.“成长册”全程评价,展现变化的可视化

“成长册”评价是学生学习校园心理剧校本课程的过程性评价载体,用于记录学生在学习与参与过程中的所思所得与所悟,清楚地展现学生心理变化的全过程。而“成长册”评价的设计从单元视角出发,包含“认识心理问题”“参与剧情过程”“表达内心感悟”“抒发心理情感”四大模块,串联起学生校园心理剧辅导前后的真实表现,促使教师及时了解学生的内心变化且调整辅导方式,实现学生心理问题的可视化全程追踪。

如以下为《剧润童心》成长册(部分),学生根据校园心理剧校本课程的学习与参与,可通过“写—涂—画”的方式完成成长册。在此过程中,学生可实现心理上再度内省,促使学生产生强烈的转变内驱力。  图1:《剧润童心》成长册(部分)

图1:《剧润童心》成长册(部分)

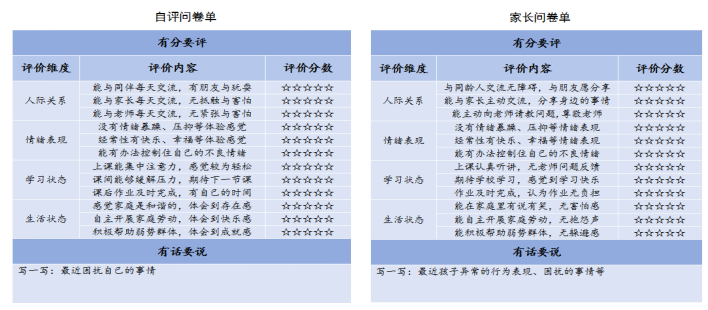

2.“问卷单”全员评价,展现变化的综合化

问卷单的编制设计了“有分要评”与“有话要说”两个评价模块,根据学生“人际交往”“情绪表现”“学习状态”“生活状态”的变化设计“有分要评”评分模块,且根据学生问题的自述与他述设计“有话要说”表述模块,表述模块是对评分模块的补充与验证。部分学生在经历校园心理剧的整个过程后,出现的心理转变只是暂时的、浅层的,某些奇特行为或怪异语言不会被自己发觉但能被他人敏锐察觉,那么笔者设计了自评问卷单、同伴问卷单、家长问卷单与教师问卷单四张问卷单,采用自评与他评的融合式实施与分析,促使教师对学生的心理问题做出综合判断,让学生的隐性心理问题显性化,显性心理问题具体化。

如以下为《剧润童心》全员问卷单(部分),通过自评与他评共同聚焦学生的人际交往、情绪表现、学习状态与生活状态的全面变化情况,借助具体评分与表述的对比,分析出学生心理的真实变化情况。  图2:《剧润童心》问卷单(部分)

图2:《剧润童心》问卷单(部分)

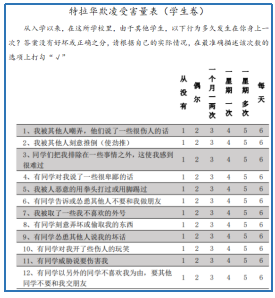

3.“测量表”全面评价,展现变化的精准化

“测量表”评价是指借助专业的心理测评量表对学生能力、心理与人格等方面作出科学与精准的量化评估,在课程各单元均设计了此主题的心理测评量表,而测量表的的引入让学生心理评估更具信度与效度。通过校园心理剧校本课程教学前后同一心理测评量表的实施,既能分析与确定学生的心理健康水平,又能通过数据的对比呈现学生的心理变化情况,促使教师勾连学生心理问题的转变情况与课程实施的效能,让教师及时调整课程的实施或介入其他辅导方式,进而全面提升学生的心理健康水平。

如在实践“校园欺凌篇”时,笔者采用特拉华欺凌受害量表(学生卷)将校园霸凌分成身体霸凌、言语霸凌、关系霸凌和网络霸凌四个维度。通过心理测评量表地实施,采用 Likert 六点计分,分数越高,欺凌越严重,通过spss分析软件对《剧润童心》校本课程实践干预前后学生心理健康水平进行描述性统计与差异检验。实践表明:校园心理剧干预后学生得分显著低于干预前,可见校园心理剧校本课程对学生地心理发展与调适有积极作用。

图3:《剧润童心》测量表(部分)

总之,校园心理剧作为具有教育、治疗以及审美等功能的团体心理辅导,面对学校学生频繁出现的心理问题倾向,教师通过《剧润童心》校园心理剧系列校本课程的建设,精准对接学生的真实问题,促使学生在此系列课程的实践过程中,自主产生自我心理的内省与感悟,加强学生心理的自助式成长,以此提升学生的心理健康水平,实现学生快乐与幸福成长的发展目标。