家校协同 四元共进:基于心理资本的高中生涯教育探索与实践

陈值娥(山东省青岛第六十七中学,青岛266101)

摘要:针对当前生涯教育存在的实践形式化与终身发展理念缺失、课程碎片化与体系化支撑薄弱、家校协同表面化与家庭系统性支持不足等现实困境,构建了基于心理资本的家校协同生涯教育课程体系,涵盖学生发展课程与家长赋能课程两类课程。创新性地将心理资本理论融入家校协同机制,形成了共筑、共塑、共促、共创的“四元共进”策略,实现了家校教育共同体在生涯教育领域的深度协同,为破解生涯教育实施困境提供了有效的解决方案。

关键词:生涯教育;心理资本;家校协同;四元共进

随着21世纪教育改革的深入发展,生涯教育逐渐成为高中阶段教育的重要组成部分。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》指出,要通过创新育人方式、提高育人水平落实立德树人根本任务。《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》指出,积极发挥家庭教育在少年儿童成长过程中的重要作用,促进学生健康成长和全面发展。

一、“家校协同 四元共进”生涯教育模式的构建背景

新高考改革的制度变迁使高中生面临发展认知迷茫,集中表现为对社会发展趋势与人才需求标准缺乏清晰认知、对个人适配的专业及职业方向存在选择困惑。这一现状不仅凸显学生个体生涯规划的迫切诉求,更对生涯教育体系化建构提出了现实要求,亟待通过科学化、系统性的指导机制实现教育对学生需求的精准回应与有效满足。

研究发现,学生的学业发展、职业规划选择深受父母、家庭的影响。很多学生在进行大学报考、专业选择的时候与父母建议相左,发生冲突,但最终屈从于家长的意见。这导致学校生涯教育成效明显削弱。所以,学校在开展生涯教育的同时与家庭教育相结合才能更好地推进生涯规划教育的开展。

为更好地实现家校协同的育人效果,山东省青岛第六十七中学经过十余年的不断实践,探索家校协同在高中生生涯教育中的实践路径,创建了基于心理资本的“家校协同、四元共进”的高中生涯教育模式。该模式构建了学生发展课程与家长赋能课程互相补充的家校协同生涯教育课程体系,创新性地将心理资本理论融入家校协同机制,形成了共筑、共塑、共促、共创的“四元共进”策略,实现了从理论到实践的转变,真正落实了全环境立德树人的教育成效。

二、“家校协同 四元共进”生涯教育模式主要解决的问题

1.生涯教育实践的形式化与终身发展教育理念的缺失,导致生涯课程体系缺乏系统化和连贯性,且存在育人功利化倾向,削弱了生涯教育的内在价值,也影响了教育成效的实现。

2.生涯教育的碎片化与课程体系支撑的不足,生涯教育的实施缺乏系统性规划,内容不全面、方法过于随意,缺乏相应的课程体系作为支撑,使得教育效果难以达到预期。

3.家校协同的表面化与家庭的系统性支持不足,家长在孩子生涯选择上的盲目干涉和过度控制现象较为突出,不仅限制了学生的自主发展,也削弱了学校生涯教育工作的成效,导致教育目标难以达成。

三、“家校协同 四元共进”生涯教育模式的理论基础

1.心理资本理论

心理资本理论是由美国学者Fred Luthans等人提出的心理学理论,其核心观点认为,心理资本是超越传统人力资本和社会资本的第四大资本,指个体在成长和发展过程中表现出的积极心理状态,包括希望、自我效能感、乐观与韧性四个方面。高中生心理资本对其生涯发展能够产生正向作用,即通过提升个体积极心理资源,系统优化生涯决策效能与适应性发展能力。

2.生涯适应力理论

生涯适应力理论强调人与环境之间的相互作用,强调个体在面对当前和未来的职业生涯规划任务时做的准备。Savickas的生涯适应力结构模式的抽象水平有生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯信心这四个维度。根据此理论,研发课程时要重视引起学生对职业发展的兴趣,主动探索,合理规划,在不断探索的过程中增强生涯自信。

3.生涯混沌理论

生涯混沌理论认为,个体与职业环境是一个整体,不能割裂或分开理解,生涯辅导要充分捕捉现代世界的动态性和不确定性,帮助个体提高其应变能力,发展个性化的生涯模式。因此,研发课程时要侧重学生生涯规划能力的培养,在信息动态性和发展不确定性的情况下,能有效应对生涯变化,做出适合自己的选择,有利于学生获得职业成功。

4.重叠影响阈理论

美国学者爱普斯坦(Epstein, J.L)在社会资本理论和生态学的解释框架的基础上提出了重叠影响阈理论,他认为家庭、学校以及社区要对孩子的教育具有一致性,确定共同的科学的教育观念和教育目标,共同配合对孩子进行教育。高中生生涯教育的开展同样需要家校社的共同努力,尤其是家庭、学校和个体之间的有效合作能够更好地推动个体及其生涯乃至社会的发展。

四、“家校协同 四元共进”生涯教育模式的构建与实施

(一)突破传统教育模式,构建基于心理资本的生涯教育家校协同课程体系

心理资本对高中生涯规划教育具有重要促进作用,有利于提升学生积极自我认知、有效目标设定、应对生涯变化挑战等方面的能力。学校构建了基于心理资本的生涯教育家校协同课程体系,既有学生课程又有家长课程,突破了学科的局限,打破了家校壁垒,确保家庭教育与学校教育的同步发展。实现了课程的系统化和专业化开发,为学生的全面发展和终身发展提供支持。同时,也为生涯教育实践提供了新的方向和方法,推动教育教学改革的深入发展。

1.基于心理资本的生涯教育家校协同课程体系

(1)基于心理资本的生涯教育家校协同学生课程

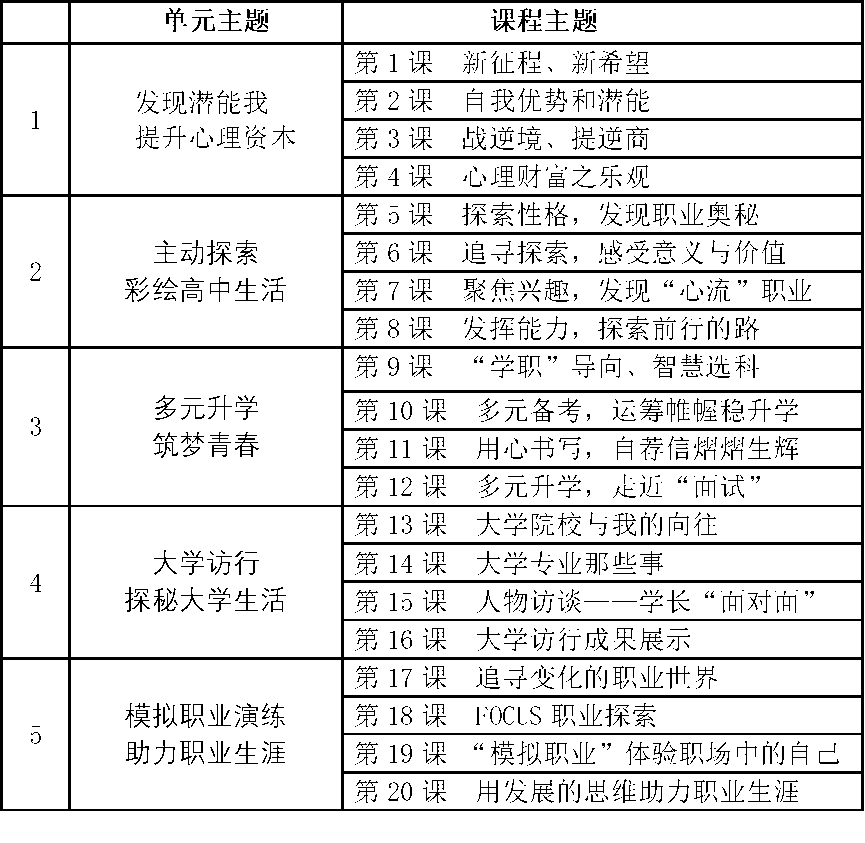

根据学生的实际问题、成长与发展需求,结合心理资本理论、生涯适应力理论、生涯混沌理论等构建了基于心理资本的生涯教育家校协同学生课程。课程共20课时,分五个主题单元,分别是发现潜能我,提升心理资本、主动探索,彩绘高中生活、多元升学,筑梦青春、大学访行,探秘大学生活、模拟职业演练,助力职业生涯。课程设置既注重提升学生心理资本,又引导学生发现自身能力、兴趣等,学会致力于自我优势,设计自己的人生目标,选择适合自己的生涯规划路径。

表1 基于心理资本的生涯教育家校协同学生课程

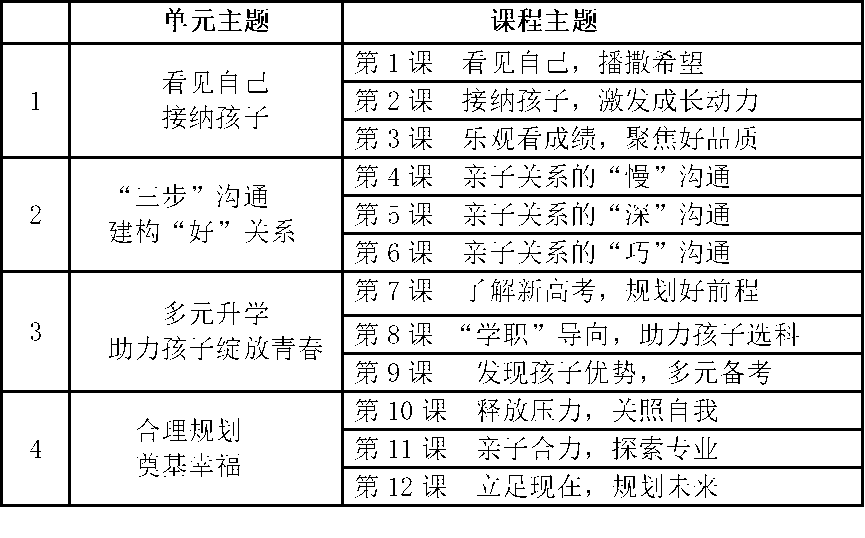

(2)基于心理资本的生涯教育家校协同家长课程

生涯教育的有效推进难以通过单一主体驱动模式实现,家庭协同支持系统的嵌入是其可持续发展的必要条件。基于心理资本的视角引导家长看到资源、看到孩子的优势,能更好地发挥家庭在生涯教育中的积极作用,家校协同推动学生科学进行生涯规划。学校构建了基于心理资本的生涯教育家校协同家长课程。课程共12课时,分四个主题单元,分别是看见“自己”,接纳孩子、“三步”沟通,建构“好”关系、多元升学,助力孩子绽放青春、理规划,奠基幸福。课程的设置既关注了家长的需求又重视亲子关系的资源,在提升家长与学生心理资本的基础上,引导家长转变教育理念,采取科学合理的教育策略,引导孩子合理规划人生,助力孩子在人生道路上扬帆远航。

表2 基于心理资本的生涯教育家校协同学生课程

2. 基于心理资本的生涯规划教育家校协同活动

在实施基于心理资本的生涯教育家校协同课程的同时,还注重组织形式多样的生涯规划家校协同实践活动。通过“引进来走出去”的方式家校协同共同助力孩子进行专业与职业的探索,引导学生选择适合自己的升学途径,多元升学,筑梦青春,合理规划,助力职业生涯。

(1)在“家校协同 四元共进”生涯教育模式中,通过引入专业资源与职业体验活动,使学生能够系统掌握职业信息PLACE分析法。学校一方面邀请行业精英或优秀家长进行不同职业的专题讲座,另一方面组织学生通过职业人物深度访谈、模拟招聘与职业实践等,活动,逐步厘清理想职业与现实职业的契合度,最终实现职业选择的科学化与个性化,为学生终身职业发展奠定基础。

(2)家校协同构建多元实践平台,为学生提供参与高校招生宣讲会及专业体验、企业参观的机会,使其能够实地调研专业设置与课程体系,获取专业、职业发展状况信息。通过学长访谈与访学实践,系统调研大学生的学习实况,深化对专业的认知与理解,为科学规划学业与职业发展提供实证支撑。

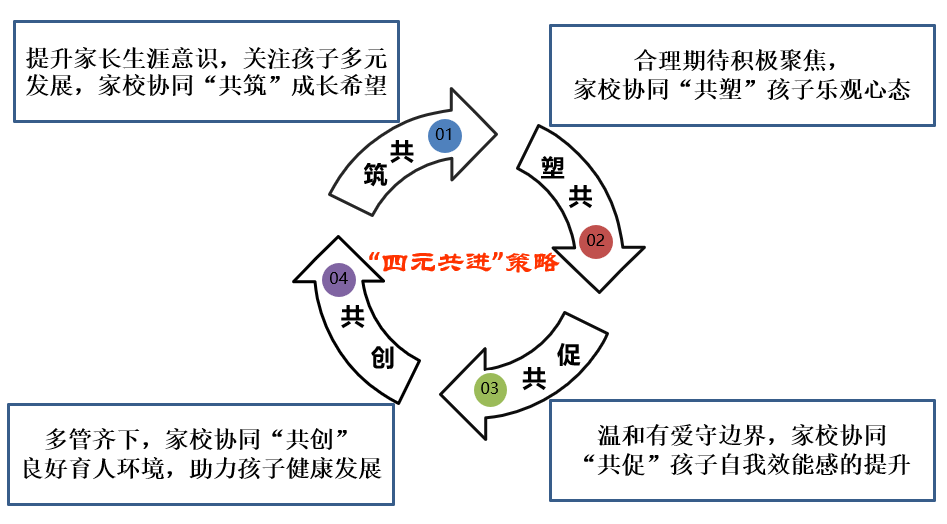

(二)形成“四元共进”策略, 实现孩子成长环境的全方位优化

创新家校协同开展生涯教育的实施策略,将心理资本的四要素自我效能、乐观、韧性、希望深入融入生涯教育中,形成了共筑、共塑、共促、共创的实施策略。这一策略通过心理资本理念的全环境融入,实现了对孩子成长环境的全方位优化,有效渗透到家校协同育人的全过程、深入教育教学全环节, 进一步整合家校资源,显著提升了全环境立德树人的教育成效。

图1基于心理资本的生涯教育家校协同“四元共进”策略

1.提升家长生涯意识,关注孩子多元发展,家校协同“共筑”成长希望

家长“协助孩子进行生涯规划,促进孩子全面发展”的意识淡薄,更关注孩子是否能考上大学。学习成绩成为支撑孩子生活的唯一支柱,一旦成绩急剧下滑或多次考试失利都会让孩子受打击,甚至产生习得性无助。当务之急是引导家长从单一的学习视角转向全面发展的视角,透过孩子的学习行为洞察其多元潜能与积极品质。

在“家校协同 四元共进”生涯教育模式中,提升家长的生涯规划意识、关注孩子的多元发展是关键环节。家庭教育的核心目标在于培养具有积极心态与健全人格的全面发展个体,而不仅仅是局限于学业成绩的提升。通过家校协同机制,教师与家长共同树立科学的教育理念,丰富孩子的梦想,帮孩子扩大生命格局,让孩子在多元探索中发现自己的人生拥有更多可能性,培养更强的内在支撑力量,家校协同“共筑”孩子成长的希望。

2. 合理期待积极聚焦,家校协同“共塑”孩子乐观心态

合理期待与积极聚焦是塑造孩子乐观心态的重要策略。许多家长在与孩子互动时,习惯性地采用否定性语言,而非积极支持与鼓励,孩子的生涯梦想被频繁打击。这种“负面评价者”的角色使孩子自我评价过低,形成消极心态,导致家庭教育陷入问题困扰模式。

家校协同帮助家长突破问题困扰模式,引导家长看到问题的本质与可改善之处,与学校“共塑”孩子的乐观心态:学习使用“我信息”的沟通方式开启良性亲子互动;积极聚焦,发现孩子的潜能和良好品质;引导孩子积极乐观地看待成长过程中的“问题”。在良性的亲子互动中提升孩子的心理资本,家庭成员合力解决问题,使孩子在问题的解决过程中形成乐观的心态,这种乐观心态不仅增强了孩子的心理韧性,还为其未来的职业规划与人生发展注入了持续动力,使家庭教育真正成为孩子成长的有力支撑。

3.温和有爱守边界,家校协同“共促”孩子自我效能感的提升

高中生渴望获得独立空间与“成人式”的尊重,但许多家长仍采用“直升机式”或“割草机式”教育方式,过度干预孩子的成长,导致孩子缺乏自主探索的机会,削弱了自我效能感。超过半数的高中生将大量精力用于挣脱父母的束缚,父母无意中成了阻碍孩子成长的心理“敌人”。

家校协同通过观察孩子的行为表现,精准识别其心理需求,在尊重和满足其合理需求的基础上,共同探讨亲子相处的最佳边界。父母做到温和有爱守好边界,把握好边界外影响孩子发展的大方向,发挥榜样引领作用,在边界内给予孩子最大的支持,鼓励其积极探索,学会利用身边资源进行自我历练与发展。最终家校协同“共促”孩子自我效能感的提升,为孩子的独立成长与未来发展奠定坚实基础。

4.多管齐下,家校协同“共创”良好育人环境,助力孩子健康发展

家庭教育对个体成长具有深远且持久的影响,甚至塑造其一生的认知模式与行为习惯。很多人终生都带有原生家庭的负面烙印,而偏颇的家庭教育观念也在代际间不断传递。因此,家长亟需科学专业的培训指导,以解决家庭教育中的“难题”,提高父母自身进行家庭教育的能力。

家校协同,多管齐下,“共创”良好育人环境。学校通过线上线下融合的模式,为高中家长提供系统化的专业指导与支持,如开发家庭教育微课程、组织家庭教育沙龙、开展不同主题的团体辅导活动、定期进行家庭教育讲座等。同时,充分运用智能技术,突破时空限制建立家校网络互助平台,拓展家长学习成长的空间,帮助家长掌握科学的教育方法,提升科学教子的能力。

五、“家校协同 四元共进”生涯教育模式的实施成效

“家校协同 四元共进”生涯教育模式不仅响应了国家对素质教育的号召,也契合了社会发展需求与学生成长规律。该模式的实施显著提升了学生生涯规划的主动性与科学性,增强了学生在专业选择与职业发展方面的科学决策能力及生涯发展适应力,为学生的全面发展和终身发展奠定了坚实的基础,有效破解了传统生涯教育碎片化、家校协同表面化等现实困境,为高中生涯规划教育的系统性、前瞻性和实效性提供了有力支撑。

展望未来,我校将继续深化生涯教育改革,进一步完善课程体系,优化实践平台,健全家校社协同机制,努力为学生提供更加优质、系统的生涯教育服务,实现生涯教育从经验驱动向数据驱动的范式转型,赋能学生实现全面而有个性的发展。

参考文献

[1] 关于深化教育体制机制改革的意见[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2017-09/24/content_5227267.htm

[2] 教育部关于加强家庭教育工作的指导意见[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s7053/201510/t20151020_214366.html

[3]马翠霞.高中生自我同一性、积极心理资本与生涯发展的关系研究[D].河北师范大学,2018.

[4]韩观毫.聚焦积极心理资本实现高中生涯规划教育的探索[J].科学咨询,2024(24):269-272.

[5]梁臣凤.积极心理学视角下中学生生涯教育课程体系研发与实施构想[J].中小学心理健康教育, 2022(21): 53-56.

本文系国家心理健康和精神卫生防治中心、中国教育发展基金会、教育部学生服务与素质发展中心资助项目、向阳花学生心理健康促进行动支持项目《家校医联动模式下心理援助体系建设的研究》(编号:XS24A007)的部分研究成果。

通讯地址:山东省青岛市崂山区海尔路15号

邮编:266101

联系电话:13869801151

电子邮箱:chenzhie1@163.com