构建新型“四联动”模式破解心理危机干预常规困局

——系统论视角下家校医社协同心理危机干预模式的区域实践

崔丹(广东省广州市天河区教育发展研究院,广州510000)

地址:510000广东省广州市天河区长兴街道长湴东路75号之二广州市天河区教育发展研究院电话:18933986993邮箱:52320859@qq.com

注:本文系广州市教育科学规划2025年度重点课题“积极心理团体辅导对中小学一二级预警学生干预研究”(202419812)阶段性研究成果。

摘要:针对当前心理危机干预中责任模糊、资源分散、家校医社协同不足等问题,本文基于系统论整体性思维,通过探索和搭建家校医社协同心理危机干预工作机制与体系,建构家校医社协同的“四联动”心理危机联合区域干预模式,有效提升了危机识别与干预的时效性,家长配合度提高,为区域协同干预提供可复制范式。

关键词:系统论;四联动;心理危机干预;区域实践

当前中小学生的心理问题日益凸显,对心理危机干预的需求加大、要求变高。2023年,教育部提出“为了全面推进健康中国建设,把加强学生心理健康工作上升为国家战略”,同时强调医教体融合、家校社协同共同促进学生心理健康工作格局。《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》指出,坚持系统治理,健全多部门联动和家校社协同育人机制是开展学生心理健康工作的基本原则之一,完善心理预警干预则是其主要任务之一[1]。因此,预防与干预各类心理危机事件的发生不仅是学校的工作要求,还需要家校医社协同参与,一起维护学生的心理健康发展[2]。

但当前我国对于心理危机系统性干预相对较为薄弱,容易出现系统协同不足的结构性矛盾,如学校面临安全责任压力,家庭存在病耻感回避,社区资源未被激活,三方陷入“责任推诿循环”。同时,医疗系统与教育系统缺乏转介机制,存在转介难、学生心理危机情况信息不互通等问题[3-4]。因此,本文以系统论为视角,探索并搭建家校医社协同心理危机干预“四联动”模式,进而突破常规问题,提高区域心理危机干预的水平与成效,促进学生心理健康成长。

一、三性原则:构建“四联动”模式的理论基础

系统论从整体出发研究系统整体和组成系统整体各要素的相互关系,从本质上说明其结构、功能、行为和动态,以把握系统整体,达到最优目标,并强调整体性、动态性和综合性。我区基于系统论的“三性”构建了新型家校医社协同心理危机干预“四联动”模式。

1.坚持整体性原则,打破子系统孤岛效应,强化家校医社协同

将家庭、学校、医院、社区视为有机整体,那么心理危机则是“整体功能失调”的产物,需通过子系统协同重构,即家庭提供情感支持与持续关怀;学校承担早期识别与教育干预;医院给予专业诊断与治疗;搭建起区域社会支持网络。四者构成闭环联动系统,进而化解危机,任一环节缺失将导致危机干预链条断裂[5]。

2.遵循动态性原则,构建全周期危机干预体系,覆盖心理健康全程

青少年心理危机具有阶段性演化特征,如当学生出现抑郁情绪得不到及时干预,最初可能是影响个体学习生活,逐渐可能演变成自伤行为,甚至产生自杀意图或行为。从系统论的动态原则出发,建立动态响应机制。一是聚焦事前预防,学校心理普查和家庭教育指导相结合;二是强化事中介入,对需要干预的学生进行一、二、三级分级分类危机干预,对严重心理问题学生建立转介就医绿色通道;三是深化事后追踪,提供区域社会支持平台,比如相关资助政策和社区志愿者活动,实现“监测—干预—康复”全流程闭环管理[4]。

3.落实等级结构性原则,明晰各主体责任分工体系,筑牢教育责任网络

心理危机干预的本质是重构生态系统平衡。明确各系统责任分工体系有助于提升心理危机干预的效能,即父母、社区作为家庭支持层,教育局、卫健委相关部门作为区域协调层,学校和医院作为区域执行层。家校医社“四联动”模式通过资源互补与功能嵌合,形成“1+1+1+1>4”的干预合力,其协同效果直接决定了危机的干预效果,将“危”化为“机”。

二、构建“四联动”模式下的工作网络

1.“四联动”模式下的工作网络的内容

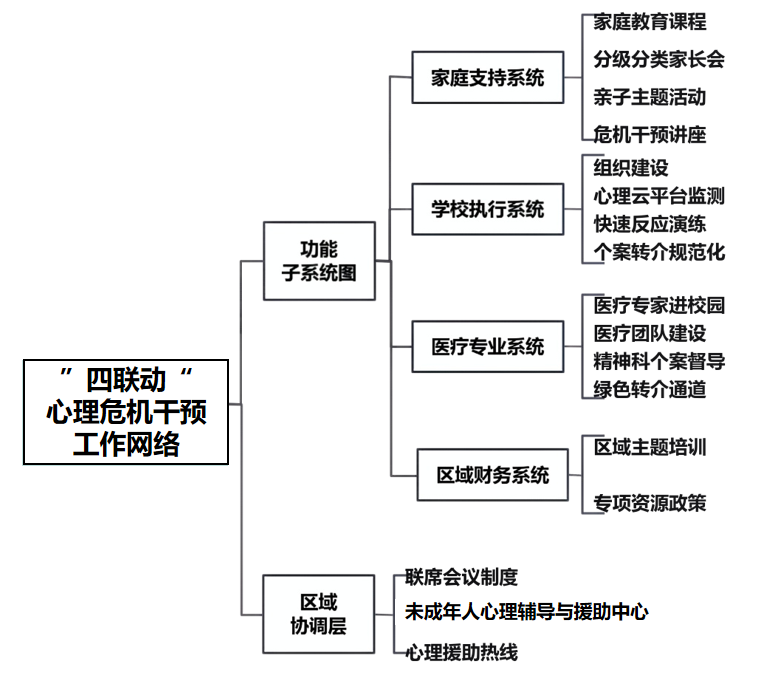

“四联动”工作网络(图1)的主要基于系统论理念,在青少年心理危机干预工作里,家庭、学校、医疗系统、社会有着清晰的角色分工,共同织就协同干预的工作网络。从系统论原则剖析,一是等级分明,工作网络由功能子系统(家庭支持、学校执行、医疗专业、区域服务这些具体执行板块)和区域协调层(搭建未成年人心理辅导与援助中心、推广心理援助热线、建立工作联席会议制度,做好统筹协调)构成;二是协同联动,各功能子系统分工清晰又相互配合,围绕心理危机干预目标共同发力;三是动态闭环,依照预防、识别、干预、康复的阶段节奏,各系统灵活协作、动态衔接,把每个环节串联成环,破除“各自为战”的孤岛问题,让干预工作更高效、更系统[2][6]。

图1“四联动”工作网络模型

2.“四联动”模式下的工作网络的内在关系

家校医社心理危机干预工作网络,与“四联动”模式是深度绑定、相互支撑的关系。“四联动”模式的核心,是推动家庭、学校、医疗、社会形成联动合力,而工作网络就像一套“实体运行框架”,把抽象模式转化成可操作的协同体系。家庭支持系统,让家长从“被动参与”转为“主动联动”,真正成为危机干预的“同行者”;学校执行系统,凭借日常育人场景优势,筑牢联动“主阵地”,稳稳当当当好各方协同的“枢纽桥梁”;医疗专业系统,用专业诊疗资源为干预“打底”,让科学救助贯穿全程;区域协调层和社会力量,整合政策、资源,为社会面联动“托底”,保障协同机制转得起来。这些子系统紧扣“家庭-学校-医疗-社会”联动逻辑,像齿轮一样相互咬合、动态配合,把心理危机干预的预防、识别、干预、康复全流程串成闭环,让四个主体真正拧成“一股绳”,充分展现出“四联动”模式凝聚多元力量、系统解决青少年心理危机问题的价值。

3.“四联动”模式下的工作网络的意义

“四联动”工作网络模式的构建,一是有机整合多方力量,能更全面、及时识别和干预青少年心理危机,守护心理健康,助力健康成长;二是提升家长干预意识与能力,促进良好亲子关系、家庭氛围构建,增强家长应对孩子心理问题的底气;三是完善学校的心理危机干预体系,优化校园心理环境,提升心理工作科学性、规范性,减轻工作压力,护航校园和谐;四是推动医教融合、社会资源有效参与,完善社会心理服务体系,促进专业资源共享、协同,提升区域心理危机干预整体水平。

4.“四联动”模式的实践应用

从教育部门层面,我们通过落实校级“四位一体”家长讲座、统一学生心理测评平台、持续推进案例督导和开展医教结合分层分级的心理危机干预专题培训,进行“四联动”实践和推广应用。

(1)建立“四位一体”支持机制。活动对象为家长;分享者由1名精神科医生、1名心理老师、1名班主任、1名家长“四位一体”共同参与;形式上采用讲座、小组讨论和互动环节相结合,可以用学校线上+线下同步开展;目的是普及心理健康知识,给处于心理危机中孩子的家长希望与陪伴路径,消除家长的“拒绝就医”与“盲目求助”行为,更好地促进家长、班主任、心理老师和精神科医生之间的合作与交流,共同促进学生的心理健康;内容主要围绕“如何预防、支持、理解心理患病学生”展开,重点讲解心理健康的重要性、学生心理问题的识别和应对方法。由心理老师从形势严峻、极端案例角度警醒家长;由精神科医生从就医服药、积极治疗、预后康复等角度讲述治疗之道;由班主任及家长分享从过往成功支持学生渡过风险期并获得良好发展的案例,给予家长希望与陪伴路径,消除家长的“拒绝就医”与“盲目求助”行为。截至目前,区域内有半数以上学校开展了“四位一体”工作,10余所学校形成了定期开展机制。

(2)强化学校对区域心理云平台的科学运用。我区作为市内唯一拥有专属心理测评平台的区域,目前已使用平台5年时间,区域心理评估工作依托平台,达到区内中小学生测评全覆盖,构建“集中测评+日常观察”的动态评估体系,每年春季2—3月、秋季9-10月开展两轮普查,同时组织班主任、教师、家长等多主体从认知、情感、行为维度实时反馈,实现心理危机的精准捕捉。平台运用遵循“筛查-评估-干预”三步走策略:第一步,通过静态普查与动态观察结合完成心理筛查。小学四年级以上学生采用“学生心理健康综合测量(MHT)”等量表,初高中生使用“症状自评量表(SCL-90)”等工具,系统评估心理状态;同时,多角色联动收集日常心理健康信息并同步至平台。第二步,心理危机评估小组运用“健康问卷抑郁自评量(PHQ-8)”及一对一访谈,精准判定危机等级,构建从轻到重的分级方案,推动预防预警工作系统化。第三步,依据分级结果实施分类干预:一般危机由班主任与同伴跟进;严重危机由心理辅导中心介入;重大危机则启动家校医协同机制,及时转介专业机构,确保干预流程规范、高效。

(3)指导学校建立至少每月一次的心理危机学生案例督导会制度。我区从2019年开始在区域层面邀请精神科专家对专职心理老师进行个案督导,坚持每月一次,2023年9月开始推动全区各学校开展校级督导,目的是通过对具体案例的分析、讨论和分享,让参与督导会的人获得理解、支持、鼓励,以及打开心灵之窗,了解在不确定的情况下,如何看到、发现资源、如何自助,消除学校老师在面对部分个案的无力感,及家长对学校的误解,帮助寻找到希望感,起到家校协同支持心理危机学生的效果。流程上采用建立督导关系、班主任老师报告个案、心理教师补充信息、团体成员提问和回答问题、围绕督导目标展开讨论、督导师指导性总结发言、被督者总结、团体成员分享、主持人对本次督导进行总结八步法,因为我们的持续推动与坚持,在全区形成老师们通过督导促进专业成长的良好风气。

(4)开展基于医教的心理危机干预课程培训,构建全面科学的预防干预体系。我区创新实施教师分级分类培养机制,以“精准赋能、长效提升”为目标,打造阶梯式培训矩阵:每学期面向校长、副校长、德育主任及心理教师开展危机干预专题培训,夯实管理与专业骨干力量;针对新手教师,组织学校危机处置经验交流,帮助其快速掌握应急处理要点;为骨干教师定制初始访谈技巧培训与体验式家长工作坊,强化家校沟通与专业引领能力;为胜任教师开设小团体辅导技能课程,提升群体心理干预水平;更设置心理辅导核心能力进阶培训,满足资深教师的专业突破需求。培训体系注重系统性与持续性,每一专题均由领域专家全程跟进指导,通过“理论讲授+案例研讨+实操演练”的模式,形成“培训—实践—反馈—优化”的闭环。同时,以学年为周期制定科学规划,确保培训内容循序渐进、层层深入,推动教师群体从基础认知到高阶技能的全面提升。

(5)案例实践

16岁的高一学生小林,最近总提不起精神,甚至出现了自伤行为。班主任发现小林手臂上的异常痕迹后,立刻上报学校,“四联动”机制也跟着启动。学校心理老师登录区域心理云平台,查看小林平台上的测评记录。从数据来看,小林的整体测评记录结果未发现异常,心理老师根据班主任的动态观察结果决定采用一对一心理访谈的方式评估其危机情况,发现小林学业压力大,和爸妈又常闹矛盾,情绪越来越低落,甚至多次想到结束生命,已经达到三级预警程度,学校马上行动,启动“四位一体”支持方案。小林父母不认可孩子心理问题的严重性,为了说服小林父母重视孩子的心理问题,学校接连组织了3次家长会。精神科医生用以往接诊的真实故事,耐心解释抑郁症不是“想太多”,打消家长的误解,还主动提供快速就诊通道;心理老师分析自伤行为的危害,反复强调及时治疗的重要性;班主任也分享了其他同学成功康复的经历,给小林父母吃下“定心丸”。在大家的共同努力下,小林父母终于同意配合治疗。为了更好地帮助小林,心理老师把小林的情况带到校级督导会上,在会上,专家、班主任和心理老师一起重新梳理小林的个案材料,做好概念个案化,为小林量身定制了一套干预方案。老师们在医教培训中学到的沟通技巧,也派上了用场,持续给小林父母提供家庭指导。区域层面同时积极协调各方资源,保障小林的治疗能顺利衔接。

三、实践成效

1.“四位一体”打破教育场域壁垒

我区努力推行“家长+班主任+心理教师+精神科医生”协同模式,包括“四位一体,科学育心”沙龙活动、“四位一体”心育专题讲座、“四位一体”心理访谈活动、“四位一体”精神卫生活动月等共4期。得到了家长、学校和社会的高度认可,有效推动校家社协同的区域心理危机干预工作,真正打破了教育场域间的壁垒,形成强大的育人合力。

2.医教结合疏通专业衔接梗阻

区域定期邀请精神科专家走进校园,开展医学心理测评与深度访谈,以专业医学视角精准识别学生心理问题;同时,通过心理知识科普、破除病耻感教育,帮助师生及家长提升心理健康认知与自我调适能力;并针对不同群体开展小团体辅导与培训,助力各方掌握情绪管理、科学养育及心理辅导技能,全方位筑牢心理支持防线。这些活动的开展有效填补了教育场景中专业医疗干预的空白,将医学诊断标准、治疗理念与校园心理健康教育深度融合,打破了医疗与教育系统间信息不对称、干预手段不衔接的壁垒。

3.校级督导构建个案管理模式

自2020年起,我区以“一校一案、精准干预”为目标,系统构建中小学心理个案校级督导机制。通过每月定期开展标准化督导工作,围绕典型个案组织心理教师、班主任及专家团队进行联合研讨,从危机评估、干预方案制定到跟踪反馈形成全流程闭环管理,建立起“督导-培训-实践”三位一体培养体系,逐步形成了“发现问题有标准、干预过程有规范、效果评估有依据”的标准化个案管理模式。

4.预警升级完善校园防控体系

学生心理问题的识别从以学校为主导逐步转向精神科医生的专业力量介入,提升了识别工作的专业性与科学性;家长心理健康意识的持续提升,让他们能够在家庭场景中敏锐捕捉细微变化的心理状态,将观察到的具体问题有针对性地反馈给学校与医疗机构,形成“专业筛查—家庭观察—协同研判”的立体化识别网络。

5.保障加码落实区域政策措施

从2020年起,我区接连出台了5项专门的危机干预政策。区里的基金会设立专项资金,升级了对心理问题学生的资助政策,放宽条件,更好帮扶家庭困难、需要心理干预的孩子,实实在在帮家长减轻负担,截至目前,已经有138个孩子享受到这项政策,看病、做心理治疗的费用有了着落。合作签约4家专业机构,邀请他们的心理专家来给师生、家长做培训、进行风险评估及链接转介资源,多渠道做好心理危机干预工作。教育局、卫健局、公安局、民政、街道……全区18个部门开展联动工作,打破壁垒,信息共享,搭建起一张全方位的联动网络。学生遇到问题,学校能马上联系到医院、社区,快速解决。这些政策真真切切保障了孩子们能及时、持续地得到帮助与支持。

四、结语

本文依据系统论三大原则提出家校医社协同心理危机干预“四联动”模式。通过机制嵌合(家校医社)、资源贯通(医疗资源下沉)、能力筑基(督导培训)三大路径,实现心理危机干预中的责任闭环,破解家校推诿、医疗脱节等传统困局;压缩危机识别与干预周期,提升危机干预的效率;优化心理危机干预成本,降低家庭经济支出。为我国其他地区提供区域协同干预的范式。

参考文献

[1]教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2023(5):4-9.

[2]崔丹.构建“一体三维四柱”危机干预网络,助力休学学生健康成长[J].中小学心理健康教育,2024,(26):67-71.

[3]周红萍.家校如何形成合力——心理危机干预转介中的困境与应对[J].中小学心理健康教育,2025,(08):66-69.

[4]林婉青.中学心理危机干预中家校协同育人的困境与对策[J].中小学心理健康教育,2025,(05):61-64.

[5]谢宇.家校社协同视域下青少年心理危机干预的“三环”模式研究[J].教育观察,2024,13(23):9-12.

[6]高霞,刘小洪,李翔.中小学生心理危机干预的家校社协同创新研究——“家校社协同工作现状”的调查报告[J].教育科学论坛,2023,(29):20-24.

[7]孙芳,李欢欢,郭玥言,等.“危”亦或“机”:家庭-学校-社区风险和资源的潜在剖面结构与青少年心理危机的关系[J].心理学报,2023,55(11):1827-1844.

[8]唐瑛.构建中小学生心理危机干预“家校社医”协同机制的实践——以四川省德阳市为例[J].中小学心理健康教育,2023,(25):65-68.