表达性艺术治疗视角下“深度体验,多维融合”初中心理教学模式的实践探索 作者: 傅绿茵(厦门市禾山中学,361009)

摘要:我校心理组将表达性艺术治疗理念与技术融入初中心理课堂,创设深度体验场域,激发学生主动参与和创造性表达,构建“深度体验,多维融合”的教学模式。该模式通过“五感暖身-四艺表达-三维赋能-二重迁移”四个递进环节,能有效提升学生课堂参与度,促进学生自我觉察、情绪表达、人际互动及积极心理品质的培养。

关键词: 表达性艺术治疗;心理课堂教学模式;深度体验;多维融合

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出,初中心理健康教育课应以活动和体验为主。教育部等十七部门印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》进一步指出“五育并举促进心理健康”,其中“以美润心”要求学校广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的美育实践活动,教会学生认识美、欣赏美、创造美。这也为心理健康课教学模式的探索提供更多可能性,如在活动和体验中融入更多艺术形式,借助艺术媒介投射内心、促进觉察与整合。

表达性艺术治疗是指在安全的心理环境中,综合运用戏剧、绘画、舞动、音乐、手工制作等可视化非言语的艺术形式来表达个体内心的感受,从而自我觉察,化解内心冲突,最终达到自我疗愈的一种心理技术。将表达性艺术治疗融入心理课堂,不仅契合五育并举中的“以美润心”的理念,也适合正处于青春期的初中生。初中生处在“自我同一性”构建之中,他们自我意识增强,情绪容易两极化,心理具有半开放、半封闭的特点。学生在心理课对言语分享较为谨慎,这导致课堂的主动性和参与度不足,心理体验浅,预期的教学效果容易大打折扣。而表达性艺术治疗形式多样,参与性强。借助绘画、音乐、戏剧、手工等可视化非言语艺术形式,能有效减少阻抗,为初中生提供一个安全表达内在体验、探索自我潜能的通道。同时表达性艺术治疗融合了心理动力的模式,“倡导以学生的主体体验唤醒其自主意识,通过寓教于乐、潜移默化、以情感人等功能完善学生心理机能,开发心理潜能”[3]。因此,在初中心理课堂中运用表达性艺术治疗,需要注意以下原则:1.创造安全的课堂氛围。课前引导学生打开五感或者课中通过可视化非言语艺术形式进行创作,能有效降低心理防御,让课堂氛围更安全。2.引导学生通过作品反观内心。课堂借助不同艺术形式的作品体验和创作,让学生投射内心的想法。教师需要引导学生专注过程体验而非作品审美。表达性艺术治疗创作的过程就是对自己重新认识和体验的过程,自带疗愈功能。3.推动作品重塑。通过生生互动和师生互动,让学生可以从新视角解读自己的作品。

基于此,我校心理组将表达性艺术治疗引入初中课堂,提炼出“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂教学模式。该模式能为学生创设一个低阻抗、高参与、深体验、促成长的课堂环境,最终实现“让每株禾苗向阳成长”的育人目标。

一、“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂教学模式阐述

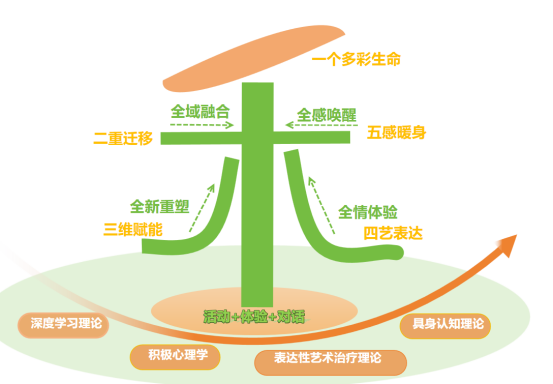

图1:初中心理学科“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂教学模式

我校以“禾苗”象征学生,“让每株禾苗向阳成长”是我校的育人目标。学校心理组将表达性艺术治疗理念与技术融入初中心理课堂,以积极心理学、表达性艺术治疗理论、具身认知理论为指导,构建“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂的教学模式(见图1)。

1.深度体验:教师精心设计表达性艺术活动。课堂通过“五感暖身-四艺表达-三维赋能-二重迁移”四个递进环节,创设深度体验场域,激发学生主动参与和创造性表达。这样的设计能充分调动学生的身体感知,让学习扎根于亲身体验中,能实现学生情感、认知、行为的深度卷入和内在联结。

2.多维融合:这一教学模式包含媒介融合、主体融合、场域融合和目标融合四个方面。媒介融合指整合多种表达性艺术形式形成“四艺”。主体融合指学生与学生之间、教师与学生之间、学生与自身作品之间的多向互动和对话。场域融合指连接课堂体验与课后生活实践,促进认知与行为的迁移。目标融合指实现情绪表达、认知调整、行为改善、品质养成的有机统一。该模式关注学生的优势与潜能,注重在活动、体验和对话中引导学生。学生在这样的引导下能发现自身力量及同伴的资源,积极心理品质也能得到培养。二、 “深度体验,多维融合”心理课堂模式的教学流程

该模式通过“五感暖身-四艺表达-三维赋能-二重迁移”四个递进环节,将一堂课(45分钟)结构化为四个紧密衔接的阶段。

(一)团体暖身阶段:五感暖身,全感唤醒 (约5分钟)

课堂开始,为营造安全开放的氛围,教师可设计调动视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五感的暖身活动。例如:带领学生跟随打击乐做拍拍操(调动听觉/动觉);组织学生闭眼传递柠檬(调动嗅觉/触觉);组织学生观看与主题相关的视频(视觉);带领学生进行正念呼吸或身体扫描(内感觉)。通过五感暖身环节,学生能够放松身心,体悟主题,为深度体验做好准备。

(二)团体工作阶段:四艺表达,全情体验 (约20分钟)

在团体工作阶段,我们创设“四艺表达”的深度体验的活动,引导学生借助多元艺术媒介进行全情体验、自由表达与初步的自我探索。“四艺表达”即四大类别的可视化艺术形式,包括:1.绘画手作类:提供主题绘画、涂鸦日记、曼陀罗彩绘、粘土塑形及拼贴画制作等创作途径。2.教育戏剧类:涵盖角色扮演、心理剧片段演绎、即兴表演及身体雕塑(定格画面)等活动形式。3.书写卡牌类:包括OH卡、故事接龙、句子完成练习、心情日记短写及图文结合的愿景板制作。3.音乐舞蹈类:鼓励运用乐器或身体动作表达情绪、选择配乐并分享感受,以及进行即兴舞动。

以“成长中的友谊”大单元教学为例(见图 2),具体课程设计如下:第一课《我的星际朋友圈》:用“纽扣”比喻朋友,让学生通过绘画手作的形式,画出以“我”为圆心的星际朋友圈。这样的作品能帮助学生直观地看到自己的人际关系,明白朋友圈的亲疏远近。第二课《戏说青春秘密》:借助教育戏剧的形式,学生在戏剧创设的情境中全情体验,重新审视自己对不同的朋友会透露不同程度的秘密,进而体会清晰的人际边界对建立舒适人际关系的重要性。第三课《OH,交往中的我》:运用OH卡可视化的特点,学生能更深觉察自己的人际交往模式。第四课《舞动与关系》:学生在音乐与舞动中,尝试在保持自我的同时,学会和他人建立更健康平衡的关系。

图2:“四艺表达”在“成长中的友谊”大单元教学中的应用

在具体操作“四艺表达”时,需注意以下三点:1.艺术表达形式为课堂主题服务的。 教师需依据课程主题精选1-2种核心艺术形式,设计具体、可操作的体验任务。2.活动看重过程而非结果,注重表达而非审美。如绘画中,教师应引导学生用色彩和线条在纸上自由表达,鼓励学生专注于创作过程。艺术创作是表达的一种工具,而非教学目标。这一过程中,教师主要进行观察,提供非评判性的陪伴。3. 初步分享(非必需):在小组环境安全的前提下,教师可引导学生进行感受交流或创作过程发现分享,不强求对作品进行深度解读。

(三)团体转换阶段:三维赋能,全新重塑 (约15分钟)

在团体转换阶段,我们通过“三维赋能”深化学生对自身作品的理解,推动其认知重构与积极赋义,进而获得情感支持并提升力量感。“三维赋能”是围绕“生生对话”、“师生对话”及“生本(学生与作品)对话”三个维度展开:

1. 生生对话:教师鼓励学生自愿在小组或全班分享自己的作品和创作时的感受。交流过程中,重点在营造互相尊重、不随意评判的氛围,引导大家用“我看到…”、“我感受到…”、“我好奇…”这样的话表达自己的共鸣、好奇或欣赏。同伴间彼此的看见、理解与反馈,本身是一种重要的赋能来源。

2. 师生对话:教师征得学生同意后,挑选一些有代表性的作品在全班进行探讨。在此过程中,教师用共情的态度,多问一些具体化、开放式的提问,例如:“创作时,身体有没有什么特别的感觉?”“这个部分愿意多说说看吗?”、“这个颜色让你想到什么?”。核心在于引导学生重新审视自身体验与表达,厘清自己内在感受与想法,发掘作品和体验中的积极资源或全新视角。在这个阶段,教师是深度对话的引导者,既能挖掘积极资源,又能共情学生。

3. 生本对话:留一些安静时间,让学生再次与自己的作品对话。教师可引导学生思考:“此刻再看看自己的作品,你有什么新发现或感受?”、“你觉得它想告诉你什么信息?”、“如果给它取个名字,会是什么?”等问题,允许学生对作品进行再诠释或微调,比如增添一笔、写句心里话。此环节是为了帮助学生整合自己内在体验,积极重塑认知。

(四)团体结束阶段:二重迁移,全域融合(约5分钟)

在团体结束阶段,我们通过“二重迁移”引导学生将课堂收获迁移至实际生活情境,强化积极行为改变。“二重迁移”包含“认知共融”与“实践融合”两个层面:

1. 认知共融:教师会用高效方式做课堂总结。例如“开火车”这种方式——学生每人用一句话分享自己最受触动的体验点、核心收获或具体行动想法。学生在凝练表达的过程中能加深个人理解,同时通过聆听他人分享也能拓展自己的认知视角。

2. 实践融合:教师会设计与课堂主题关联、便于操作的“心理小作业”或“行动邀约”。例如:学生可以将课堂上的积极发现写在“成长日志”里;可以尝试在未来一周建立微习惯(如每天锻炼5分钟);可以制作“爱自己的日历”,与好友共同幸福打卡。实践融合的核心是建立课堂学习和真实生活的有效连接,它鼓励学生在日常场域中实践、体验与巩固,能持续滋养自己的积极心理品质。

三、“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂教学实践成效与反思

在我校初中心理课堂经过实践后,该教学模式的实践成效与反思如下:

1.课堂参与活力被有效激活,学生的自我探索变得更深入。艺术媒介自带趣味性,容易操作,这让学生参与的动力明显增强。比如有些学生平时不擅长言语表达,但却通过拼贴画表达烦恼、用黏土捏出自己的心情,这些非言语表达的方式给了学生处理复杂情绪的安全空间,让他们能更清楚地看到自己内心的想法和感受。以作品作为链接,课堂上大家更愿意开口,心里也觉得更安全放松。

2.强化人际链接,唤醒学生自身的内在资源。学生们在小组内分享自己的作品,慢慢养成了认真倾听的习惯。有学生表演了和朋友吵架的场景,其他同学会说“我也有过类似的经历”,在同伴的回应里感受到自己是被接纳的,增强归属感。表达性艺术心理课堂还能唤醒学生自身的资源,如在《“泥”点会说话》中,学生在绘画中发现缺点是放错地方的特点,每个人都是独一无二的自己。这种藏在自己身上的力量,通过作品被看到了。艺术创作本身具备疗愈特点,学生常在作品中意外觉察自身抗逆力、潜能和积极心理品质,最终,促成行为正向转化。

3. 教师专业素养很重要。教师需掌握表达性艺术治疗的理论内核,对艺术形式的选择、时长控制及物料准备须契合初中生认知发展特征与课堂主题,避免形式化倾向。教师还需具备倾听共情、提问等心理辅导技术。比如看到学生画灰色的天空,可以问“画的时候心里是什么感觉呀?”“画完这片灰色后,你的心里是否有什么东西松动了,哪怕只有一点点?”“如果这片天空有故事,它会是什么故事?”教师要尊重每个学生表达节奏与形式差异,坚持不评价作品好坏、不分析学生想法、不拿学生作品做比较的原则。

4.由“模式”引发“变式”并实现“统式”。在实践过程中,教师可在规范流程的基础上进行变式研究,比如在“成长中的友谊”单元,原本用绘画做“星际朋友圈”,有的教师会尝试用轻黏土捏出不同关系的朋友形象,这就是一种变式。教师要对这些不同的变式进行教育学与心理学方面的理论统整,遵循教学规律,最终形成的是在教育理论指导下的课堂教学统式。教学时要用系统的眼光看待,以单元整体设计的形式进行统整。

“深度体验,多维融合”表达性艺术心理课堂教学模式借助艺术这个桥梁,让学生成为课堂的主角,创造出能深入体验的课堂环境,促进了学生个人内心以及学生之间在认知、情感、行为上的多方面融合和积极转化。这种模式为提高初中心理健康教育的实际效果、让课堂更有吸引力、促进学生发展提供了有价值的探索方向。未来的研究将进一步聚焦于该模式对不同年级、不同主题的适用性细化以及跨学科效果的追踪评估。

参考文献:

1. 教育部.《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》. 2012.

2.《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》

3.3. 王叶梅,王枫.表达性艺术疗法在大学生心理健康教育课程改革中的应用研究[J].校园心理, 2020,18(1):3.

【获奖情况】傅绿茵,福建省厦门市禾山中学(福建厦门,362600)教师,一级教师。2012厦门市五一劳动奖章,第二届全国中小学心理观摩课中学组全国一等奖,厦门市第二届中小学教师技能大赛初中组特等奖,福建省首届中小学心理健康教育优秀教学设计一等奖

【通讯地址】厦门市仙岳路1868号禾山中学

【邮编】361009

【联系人电话】13055200510

【邮箱】316362809@qq.com