新课程背景下表达性艺术治疗在初中心理健康教育中的应用

徐晓宇(南昌市站前路学校,南昌330000)

摘要:新课程背景下对学校心理健康教育的模式提出了新要求,亟需探讨一种让充分参与者表达、互动参与度高、积极情感体验多的教育模式。本文分析探索表达性艺术治疗融入初中心理健康教育中的优势,对该技术在心理课堂、个体辅导、家长课堂中的应用进行总结分析,以期为心理健康教育的新模式提供新思路。

关键词:新课程背景;表达性艺术治疗;初中心理健康教育;表达创作

一、引言

教育部印发的《义务教育课程方案与课程标准(2022年版)》中,提出了心理健康教育模式的新要求,即将心理健康教育融入体育与健康课程与道德与法治课程,这既是对传统教育模式的重要创新,也是对全面提升中小学生心理健康素质的积极探索尝试。这种跨学科的教学模式,使得心理健康教育不能仅是单一的理论灌输,而应是贴合学生真实生活情境和实际需要,多学科、多领域融合的教育模式。

《中小学心理健康教育指导纲要》提出,心理健康教育的总目标包括“培养学生积极乐观、健康向上的心理品质”,并且强调了心理健康教育的途径要贯穿在教育教学全过程,多途径开展。然而,由于初中生进入青春期,自我意识增强,情绪波动大,敏感多疑,同时心理具有半开放、半封闭的特点,因此在以传统的大班心理授课形式中,较难形成放松、安全、充分信任的氛围,学生可能对于用言语表达和分享内心感受感到谨慎,学生参与度和主动性大打折扣,心理体验浅、难以达到预期的教学效果。因此,探索一种能够让学生充分表达、互动参与度高、积极情感体验多的教学模式极为必要。

二、表达性艺术治疗概述

(一)表达性艺术治疗概念

表达性艺术治疗,是指在支持和安全的环境中,借助可视化的艺术形式,如绘画、舞蹈、戏剧、音乐、手工制作等形式,以非言语的沟通方式来表达个体内心的感受,从而全面的认识自己、觉察情绪,解决个体内心冲突,最终达到自我疗愈的一种技术。

该技术有两种取向,一种认为创作过程本身即是治疗。在表达性艺术创作过程中,个体的防御性较低,深层的潜意识能够通过活动投射出来,内心潜意识的冲突更容易得到表达与整合[1];另一种认为个体的艺术创作是治疗的媒介,来访者和治疗师借助这一工具,在象征层面进行交流,对来访者的作品进行分析,也可以通过来访者对自己作品产生的领悟为切入点进行探讨。

(二)表达性艺术治疗融入初中心理健康教育中的优势

1. 丰富心理健康教育教学模式。表达性艺术治疗与现有的心理课程相结合,通常以一个情境化背景为主线,以艺术表达形式激发学生主动参与、促进学生表达和思考,引导学生探索自我、觉察并调节情绪,在艺术体验中获得成长,培育积极心理品质。

2.突破语言表达的限制。该技术能够有效减少因不善于用语言表达感受与想法的学生的内心压力,提高学生在课堂上参与度与表达意愿。这种方式可以让他们在非言语的艺术创作中充分表达自己,以符号化、象征性的方式表达自我,促进自我理解与整合[2]。

3.降低防御心理与阻抗。青春期的学生由于自我中心性的思维特点,会过分在意他人的评价,不敢于真实表达自己的想法,而艺术创作的形式能让学生在自由、安全的环境中,自发地呈现内心世界,有效减少防御,降低表达过程中的紧张焦虑等情绪。

4.提供安全的情绪宣泄渠道。艺术即疗愈,艺术创作的过程能引导学生采用合适的、被允许的形式表达情绪,释放内心的破坏性力量。经过艺术表达处理消极情绪,有助于学生学会社会可接受的方式解决冲突和问题。

三、表达性艺术治疗的应用实践

(一)表达性艺术治疗在心理课堂中的应用

1. 表达性艺术治疗融入心理课中的课程结构

(1)热身活动:进行破冰降低防御,引出课程主题;

(2)体验创作:创作表达性艺术作品,获得积极体验;

(3)分享反思:分享个人作品内容,表达创作感受;

(4)总结升华:对作品进行再重构,总结方法与收获。

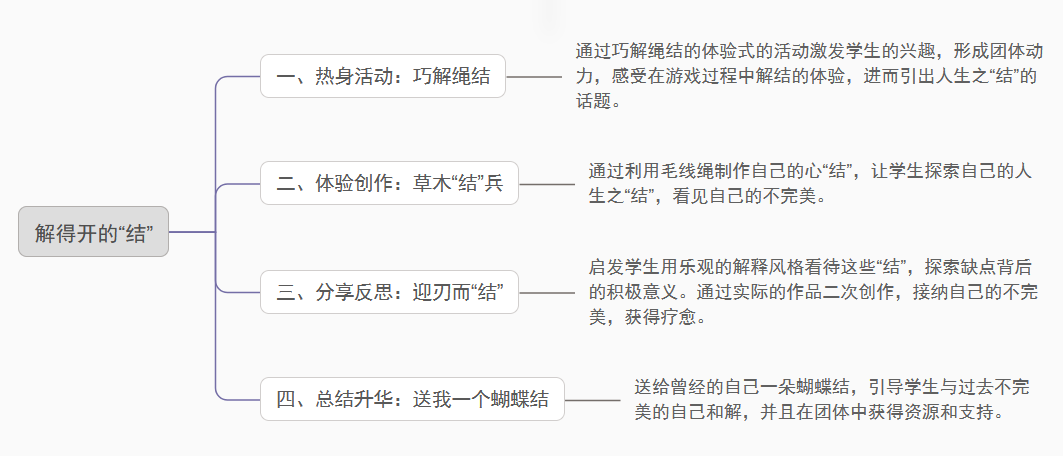

以“解得开的结——接纳不完美的我”一课为例,本课的主要教学目标是认识到每个人都有优缺点,并通过表达性艺术治疗帮助学生学会接纳自我,重构对不完美的认识,培养积极心态。为实现教学目标,本节课通过让学生巧解毛球,感受“结”带给自己的困扰,并引导学生借助打结的毛线这一媒介,将自己身上最大的“结”,也就是最困扰自己的缺点,以可视化的形式表达出来。最后,通过探索解开内心无形的“结”,重构自己的作品,接纳自己。本节课的详细过程梳理可见图1。

图1《解得开的“结”》思维导图

2.表达性艺术治疗融入心理课的注意事项

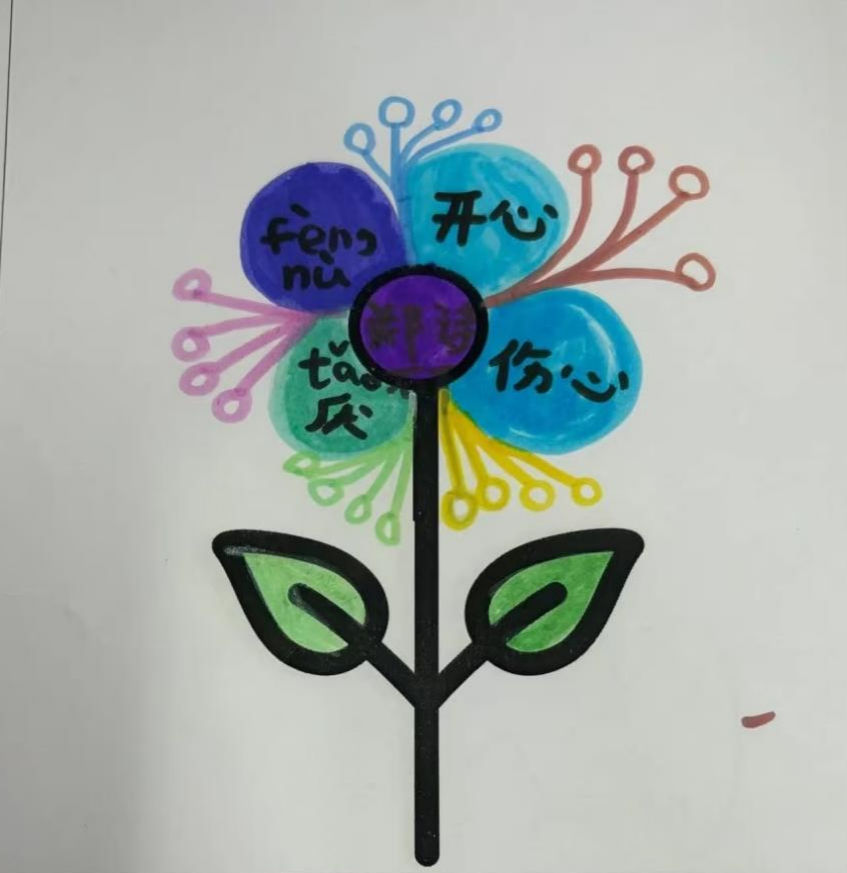

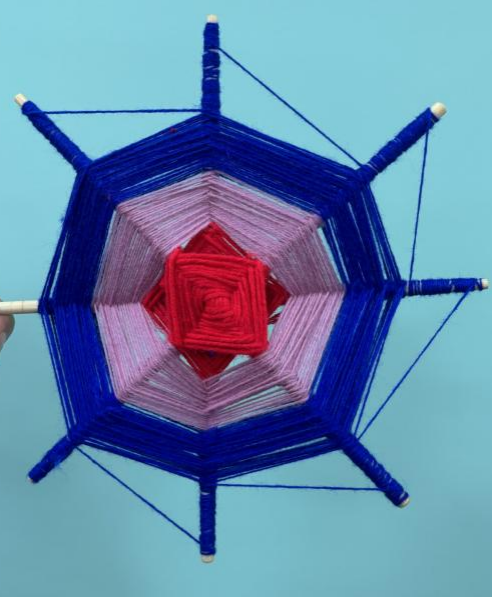

(1)立足需求,贴合学情。根据《中小学心理健康教育指导纲要》,初中生的教育内容包括:“帮助学生加强自我认识,客观地评价自己;鼓励学生进行积极的情绪体验与表达”等。结合不同的教学主题,分别使用绘画、心理剧、拼贴画、手工制作等形式,利用活动的强烈体验感激发学生投入的热情,引导其自发对课程内容产生思考。如在认识自我主题,引导学生采用流体画的形式分析“现实自我”与“理想自我”,进而接纳与完善自我(见图2)。在情绪管理主题,通过绘制我的情绪之花,盘点自己一周内出现的情绪以及频率,帮助学生及时觉察自己的情绪,挖掘情绪背后的故事(见图3)。在压力管理主题,让学生先通过舞动表达和释放出压力,再通过编织曼陀罗手工让学生放松情绪,达到内心的平和(见图4)。

图2 学生流体画作品

图3 学生作品:我的情绪之花

图4 学生手工禅绕曼陀罗作品

(2)关注学生,注重生成。表达性艺术治疗要创设一种安全、自由、无评判的创作氛围,学生借助不同的途径来宣泄情绪、表达内心、自我疗愈,教师要给予学生更多参与和表达的空间。但是在组织课程的过程中,艺术作品创作只是一种表达工具,而非教学最终的成果目标。我们应该在对学生身心特点、教学目标、表达性艺术媒介等要素充分预设的基础上,注重学生在过程中的自发探索与感悟,使心理课既有方向性又有生成性。

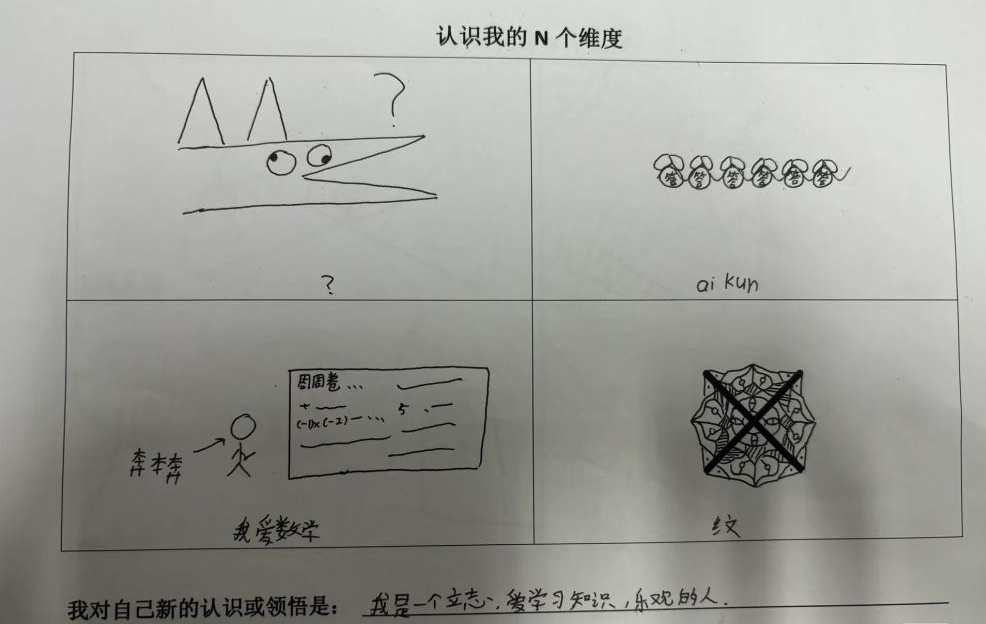

(3)减轻顾虑,保护学生。有部分学生在首次采用绘画表达,会有“我不会画画”“我不知道怎么画”等顾虑。对此,教师要提醒学生,“这项活动不考验同学们的绘画技巧,只要能恰当表达你的想法即可,你想画什么就画什么。”教师也可以适当的自我暴露,展示自己的作品,从而减轻学生在创作时的担忧。此外,对于学生的作品,教师不能武断地公开分析,更不能给学生贴“标签”。在课堂分享时,注意引导其他学生认真倾听,不要对他人的作品进行评判,每个人的感受和想法都是不同的。如在《认识我的N个维度》这一课,教师可给出多维添加画常见类型的解释,目的是通过示例及提问促进学生对自己的探索,学生做自己作品的解读者(见图5)。

图5 学生作品:认识我的N个维度

(二)表达性艺术治疗在个体辅导中的应用

表达性艺术治疗的核心是,借助不同的艺术表达形式,促进自我探索,表达内心真实感受。因此,这种表达形式让来访者能够释放被言语所压抑的情感,帮助来访者澄清自己的想法和感受,并对以往的经验进行创作性重塑。

这种技术在个体辅导中发挥着积极作用:

1.快速建立安全信任的咨访关系。在个体辅导过程中,学生的性格特点和表达能力不同,建立安全信任的咨访关系所需要的时间也不同,从而影响到咨询效率;同时,在学校辅导过程中,有时会遇到防御性较强或者非自愿来访学生,甚至对沟通存在抗拒心理。针对上述情况,通过艺术表达的多种形式,可以让学生直接明确地表达自己的情绪和求助的问题,减轻学生咨询时的紧张心理,拉近与学生的心理距离,有利于找到切入点尽快进入咨询,建立良好的关系。

2.初步收集来访学生的基本信息。表达性艺术可以作为一种辅助测评工具,对学生的心理状态及个人经历资料进行搜集,如在房树人绘画中,能够通过学生绘画内容及笔触、线条、画面结构等特点,初步了解其个性特点、家庭关系、心理状况等。

3.在创作过程中获得心理疗愈。人本主义取向观点认为,创作过程本身就是一种疗愈,个体的想法和情绪可以通过艺术来释放与转换 [3]。辅导者不需要对学生的创作结果进行评估与诊断,而是提供一种支持性与安全自由的环境,同时在学生创作过程中保持共情、温暖、真诚等特质,让学生充分宣泄情感、释放压力。如通过情绪涂鸦绘画,让学生在安全、可控的环境中,自由表达、释放自己的内心情绪。

(三)表达性艺术治疗在家长课堂中的应用

在家长课堂中,引入表达性艺术活动,一是可以通过轻松、趣味性的表达与探索,为不擅于表达自己内心的家长,深入了解自身真实的内心需求,并且基于孩子的心理特点和成长规律,看见孩子的需求,从而建立和谐的亲子相处模式。二是可以让家长在团体中寻找共鸣,缓解自己的育儿焦虑,促进创造力及洞察力的产生,丰富、参与感高的活动形式也可被家长应用于家庭当中,增加家庭成员中的互动和交流。

以《OH卡家长沙龙——做孩子的心理解忧者》活动为例,借助OH卡不同的图案和文字的组合,可以刺激家长们发挥创造力和想象力,增强自我觉察,澄清自己的育儿期待与困惑。在活动中,借助OH卡的基础卡、孩童卡、伴侣卡等工具,探索自己与孩子现实的互动模式与沟通阻碍,以及自己与孩子理想的互动模式。有的家长从自己对OH卡牌的解读中发现原来自己控制欲较强,对待孩子似乎太过严苛;有的家长觉察到自己的过度焦虑情绪,没有时间放松自己,这种焦虑情绪会在家庭中传染给孩子,给孩子背上沉重的负担;还有的家长探索到自己与爱人沟通不畅,可能是因为家庭沟通模式的问题导致了亲子关系的紧张。每一位家长在老师的引导和帮助下,透过OH卡,逐渐看到和听到自己内心深处的声音,找到现实到理想的方法与路径。

四、表达性艺术治疗的应用反思

1.建立安全的团体氛围。将表达性艺术治疗融入课程中,首先需要建立安全、自由的团体气氛,让参与者可以放下防御、积极探索自己的内心世界。在活动开始前,带领者需着重强调活动的作品并非美术课或艺术课,不需要完成的非常精美,而是能够表达自己内心即可。当参与者感受到这种安全、接纳的氛围时,他们会减少因担心自己做不好、或不知道如何去做而带来的担忧。此外,带领者可通过做适当的自我暴露,做出示范并建立信任的关系。

2.认真倾听不评判。在活动过程中,带领者可创设一些问题,协助学生探索分析自己的内心世界,认真倾听学生对自己作品的解读,而非对学生的作品进行评判,强加自己的理解。

表达性艺术治疗具有多形式、易操作、沉浸式、创造性、减少防御等特点,非常适合在心理健康教育中使用,能够帮助学生及家长认识自我、呈现问题与冲突、宣泄情绪。但是仅融入该形式是远远不够的,切勿本末倒置,只注重形式而忽视学生本位,教师需要多思考琢磨、多实践探索、多倾听鼓励;淡化创作成果,注重课堂生成;这样才能更好地发挥表达性艺术治疗的作用。

参考文献:

[1]孙小然. 表达性艺术治疗应用于中小学心理健康教育的研究[J]. 中小学心理健康教育,2023(15):9-13.

[2]孙苗苗. 表达性艺术治疗在高中心理健康教育课程教学中的实践应用[J]. 黑龙江教育(教育与教学),2023(10):89-91.

[3]沈佩琦,段玲玲,朱丹.表达性艺术在心理健康课程中的应用可行性分析[ J].心理月刊,2021(6):222-223.

( 作者单位:南昌市站前路学校,南昌,330000)

通讯地址:江西省南昌市东湖区聆江花园二期,330000

邮箱:18221059896@163.com

电话:18221059896