做班主任的“心理外援”——心理教师助力班主任心育工作的实践路径

【摘要】面对新时代学生心理健康工作的高要求,班主任在班级管理中常遭遇学生心理问题的挑战,亟需专业支持。本文聚焦于心理教师如何赋能班主任有效开展心理健康教育这一核心问题,从两者育人工作的异同出发,结合具体实践案例,系统阐述了心理教师作为班主任的“心理外援”(即专业支持伙伴),通过“协同者”“赋能者”“守护者”三重角色定位,构建协同育人工作联盟的实践路径。研究发现,该赋能模式不仅有效提升了班主任的心育能力与效能,缓解其工作压力,更促进了心理教师专业实践的落地。最终实现“德心合力”促进学生成长,以及“德心互惠”推动双方专业发展的双赢目标。本研究为学校构建高效、可持续的心育协同机制提供了可操作的参考。

[关键词]心理教师;班主任;心理健康教育;心育联盟;赋能

2023年,教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,对学校心理健康教育工作提出了更高要求。在此背景下,专职心理教师肩负着日益繁重的专业任务,而班主任作为学生最信任的引路人,亦是学校心育工作不可或缺的主力军。然而,班主任们在日常班级管理与德育工作中常面临挑战:一方面由于缺乏心理健康专业知识与技能,他们在识别、疏导学生心理困扰及应对危机时常感困难;另一方面,随着学生心理问题呈现多样化、复杂化趋势,加之家校沟通难度加大和日常事务性工作的叠加,他们极易出现情绪耗竭与职业倦怠现象。这使得班主任对专业心理支持的迫切需求日益凸显。

多项研究表明,学生对班主任的信任度和依赖度是最高的。在开展学校心理健康教育工作的过程中,班主任是心理教师们最重要、最适合,且最专业的合作者。因此,发挥心理教师的专业优势,系统赋能班主任,构建协同合作的工作机制,形成“德心合力”,是提升学校心理健康教育整体效能的关键路径。

一、殊途同归的育人工作

心理教师与班主任做的都是育人工作,教育初心都是“为一个孩子或一群孩子的健康成长保驾护航”。这是两者最大的“同”,也是班主任与心理教师能够达成合作最重要的底层动力。

为了实现相同的“育人”目标,班主任与心理教师选择了不同的前进道路,这就是所谓的“殊途同归”。总的来说两者在具体工作中有“五不同”。

1.工作定位不同

心理教师的教育定位是学校心理健康教育工作者,需要为提升学校师生的心理健康水平而开展各类教育性工作。班主任的教育定位则是“班级管理者”“班级学生引路人”,他们的工作主要是引导学生健康成长,做好班级德育工作,为班级营造良好的教育教学秩序而服务。简而言之,一个是“心育工作者”,一个是“德育工作者”。

2.聚焦对象不同

心理教师的工作聚焦对象主要是学生本人,关注学生行为背后的心理需求。班主任的工作聚焦对象更多地从集体出发,在解决个别学生问题时,更会考虑到整个班级受到的影响。比如,某高一学生小林上课搞怪,常和老师顶撞。面对小林这样的求助者,心理教师会考虑亲子、同伴等人际关系的作用,以往的经验带来的影响,以及归属与爱等深层次的心理需求,从而有针对性地帮助小林本人实现成长。而班主任面对小林,会在理解关注小林心理状况、规范小林行为的基础上,思考这样的行为是否会对班级有负面影响,是否会引起模仿行为,以及如何处理将使班级上课更有秩序的问题。

3.育人方式不同

心理教师的育人方式主要基于心理学的原理,运用心理咨询、心理团体辅导、心育活动等专业手段,从学生的心理需求和动机出发,引导学生自我觉察,从而激发个体的心理能量,达到自我成长的目的。班主任的育人方式主要集中在班级管理的模式,既有单独的谈心谈话方式,也有集体活动形式。例如,主题班会、文化建设、体育活动、劳动教育等都是班主任经常性采用的集体教育活动。在班级管理的过程中,班主任擅长家校联合协同育人,能将家长请入育人团队。

4.工作侧重不同

心理教师的工作侧重点主要是引导学生发现自我需求与潜能,相信学生自我成长的力量。班主任则是希望通过教育活动解决问题,引导学生遵守规则,注重价值引领,相信规则的力量,重视行为的改变。

5.专业优势不同

心理教师和班主任在育人的道路上形式各有不同,同时,也各具优势。比如相较于学科老师,班主任更了解孩子的背景、平时的表现,更易关注到孩子的变化;而心理教师更能共情孩子的情绪,拥有更多专业的沟通技巧。正因如此,班主任和心理教师的良好合作能为孩子健康成长提供更多的可能。两者携手可以成为助力孩子成长的“最佳合伙人”。

二、赋能共生的工作联盟

目前大多数学校的心理教师都很年轻,面对众多年资高、经验足的老班主任们,如何获得他们的信任是非常重要的。首先要记住的是,心理教师千万不要摆出所谓“心理专家”的谱。在学校里,育人的主体还是班主任,心理教师既需要帮助班主任做好育人工作,也需要班主任配合自己开展心育活动。那么作为心理教师如何给予班主任“心理力量”,获得他们的信赖,更好地开展育人工作呢?

1.携手、同行,做班主任工作的协同者。

“协同者”指的是一起工作,相互帮助,彼此支持的人。心理教师首先要在工作上给予班主任心理专业知识的支持,做班级管理工作的“协同者”。

(1)为班级普查做好“吹哨人”

每年的学生心理普查工作,既是心理教师的常规任务,也是为班主任提供服务的机会。在普查数据中,有可能会发现一些需要帮助的孩子,对此心理教师需要做好数据的整理,及时向班主任反馈,对相关学生进行晤谈。这种反馈与晤谈不仅能帮助班主任多角度地认识学生,也能在一定程度上,促使他们在开展教育管理工作时采用更民主、温和的方式,从而利于学生的成长。

(2)为问题学生做好“救火员”

如何帮助问题学生成长往往是班主任最头痛的。现在面临心理困扰的孩子越来越多,班主任的工作压力随之增大。针对这些孩子,班主任常会向心理教师求助。此时,作为心理教师要用开放、接纳、平等和专业的态度,做好问题学生的心理咨询工作。

例如,当班级出现高危事件时,面对需要介入紧急危机干预的学生,班主任常常会寻求帮助。这时,心理教师就是一名“救火员”。如果此时心理教师能流程熟练,处理专业,比如该说什么,该做什么,该有什么内容留档,那么班主任的心理压力就会得到缓解。同时,紧急危机干预后,心理教师持续给予该学生心理援助,不仅能帮助学生顺利度过心理危机,也为班主任的班级管理提供助力。

(3)为心育活动做好“智囊团”

为了更好地开展班级管理和育人工作,提升学生的心理素养,班主任需要经常开展心理健康主题的集体活动。一方面,心理教师可以为班主任出谋划策,比如心理班会怎么开,心理板报怎么出。例如,笔者的学校就开展了“点单式心育班会”,班主任可以根据本班需要提出申请,邀请学校的专兼职心理教师送教进班。同时,学校心理辅导站设计了部分适合班主任开展的心育班会教案,班主任可以结合本班实际情况进行修改,适时开展活动。另一方面,心理教师通过与班主任的交流,以及对学生心理需求的调研,设计符合学情心理健康教育活动。例如,每年在设计心理健康教育活动月的主题时,就可以结合班主任育人工作的需求,将活动设计得更有实效性和落地性。

总之,心理教师要成为班级工作的“智囊团”,让班主任开展的集体活动更具“主动性”“成长性”和“心理味儿”。

2.助力、支持,做班主任成长的赋能者

(1)开展班主任成长工作坊,助力能力发展

心理教师需在协同班主任开展工作的同时,运用专业知识为其赋能,实现双方共同成长。

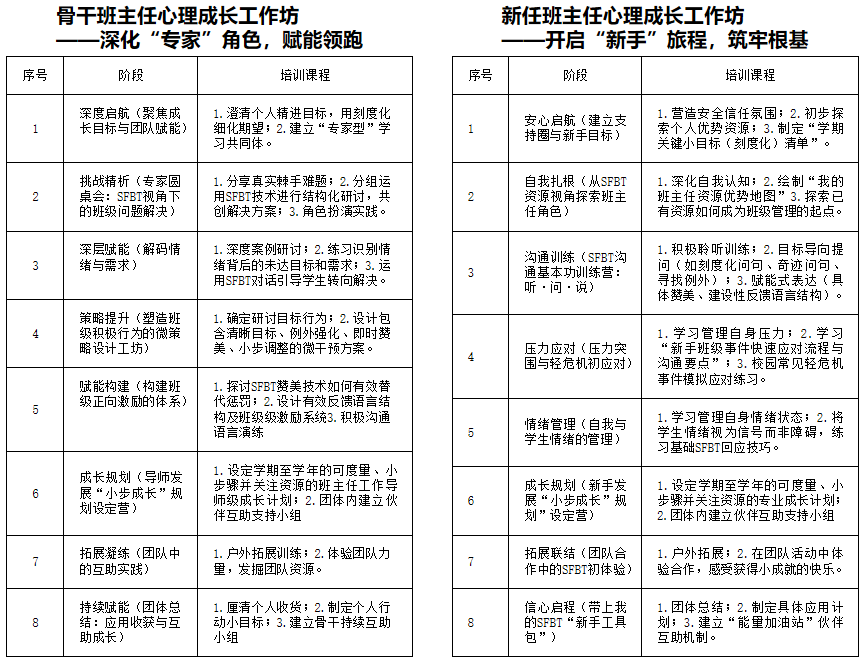

比如,笔者学校的心理辅导站曾开展班主任心理成长工作坊。为了让班主任工作能力有真提高,工作意识有真改变,工作坊针对性地设置了“新任班主任成长工作坊”和“骨干班主任成长工作坊”两类课程。工作坊运用团体心理辅导形式,聚焦班主任工作中的心理困惑及班级管理、师生关系等需求,以焦点解决短程治疗(SFBT)在班级管理中的应用为主线开展活动。在持续一年的活动中,心理教师带领班主任们通过角色扮演、案例研讨等互动形式,引导大家在活动中深化认知,推动理论向实践转化。

在与班主任深入交流互动的过程中,心理教师也得到了很多的启发,对学生有了更全面地认识。赋能班主任的实践活动既让班主任的工作思维和工作方式具有“心理味儿”,也促进心理教师的育人之术更具实用性。

表1 班主任心理成长工作坊课程内容

(2)开展班主任合作对话活动,助力困扰解除

为有效解决班主任工作中的实际问题,心理教师可基于后现代建构主义理念,组织开展相关合作对话活动。活动主题聚焦班级的重点工作,如心理危机干预、班级管理策略优化、家校协同心育等。

在开展合作对话活动时,心理教师和班主任结合工作中的难点、疑点和成功案例,进行探讨。合作对话遵循结构化流程,首先需要班主任通过投票确定共同关切的议题。随后,参与者以圆桌形式进行三轮自由而深入的结构化研讨。经过三轮思想的碰撞,心理教师在研讨尾声邀请大家用自己的话对整场对话的感受做一句话总结。

在这样倾听碰撞、互相赋能的过程中,班主任们对讨论的话题也许并不一定有确定的答案,但是在关系和意义的流动中,他们拓展了新的工作可能性。曾有班主任这样评价,“这样的班主任合作对话给了我很多力量,这种沟通能拓宽更多班级管理的思路,不知不觉就被赋能了。”这样的活动不仅促进班主任专业能力的提升,也有效提供了心理支持,缓解职业压力,增强其工作胜任感与幸福感,实现“专业”与“心理”的双赋能。

(3)开设班主任心育讲座,助力视野拓展

心理教师基于心理学的知识,在面对经验丰富的班主任开讲座,一定不能“掉书袋子”,就是不能总讲大道理,要贴近工作实际,讲学校发生的事,讲学生发生的事,讲老师们想了解的事。同时一定不能“没有书袋子”,也就是说,一定要有理论高度,要给班主任工作注入新的理念和思路。例如,心理教师在讲座中分享如何将焦点解决技术应用于班级管理时,提供的实用沟通技巧让班主任感到十分受用。这些技巧为师生互动提供了新视角,不少班主任在后续工作中就乐于主动尝试使用学到的“焦点句式”。同样,在分享学生心理危机干预方法时,班主任们听得格外专注。随着学生心理问题日益普遍,班主任们深感相关知识储备不足,这类讲座恰好满足了他们的迫切学习需求。因此,当心理教师的讲座持续聚焦班主任的真实工作场景时,才是真正的有效赋能。

3.沟通、共情,做班主任心灵的守护者

班主任的工作压力大,很多人在事业和家庭的双重夹击下容易出现情绪耗竭感。作为心理教师可以在此时给班主任们分发“能量卡”,提供必要的心理支持。一方面,在他们“吐槽”时,给予充分理解与积极回应;更重要的是,运用专业方法引导他们发掘内在心理资源,让他们相信倦怠与幸福常常是并行的。

例如,心理教师可联合学校工会,适时开展班主任情绪调适活动,如园艺插花、曼陀罗绘画、茶话沙龙等。这类活动既可以帮助班主任们在松弛中找到彼此支持的力量,也帮助他们掌握实用的情绪调节与自我关怀方法。

三、“德”“心”应手的实践思考

1.德心合力,促进学生成长。

学校心理辅导站在开展心理健康教育活动的过程中,要整合全校的心育资源,形成全员、全方位、全过程的心育合力。打造心理教师和班主任的工作联盟,是发挥两者双重优势,有效开展学校心理健康教育工作的重要手段。在实践中,我们发现班主任与学生、家长沟通的天然优势,对学生情况的全方位了解,与心理教师在沟通技能、专业知识上的优势形成很好的互补。当班主任的“德育”能力和心理教师的“心育”技能合力时,就能更好地有助于学生形成积极心理品质,提升问题解决能力,营造更健康的班级氛围。

2.德心互惠,促进教师成长

建立心理教师和班主任的工作联盟是一个1+1>2的有效实践,不仅在优势互补的过程中提升了学校心理健康工作的效能,更在合作中促进了心理教师与班主任工作技能、育人理念的提升。一方面,通过这样的合作班主任的心理育人理念提升了,能够明确心理健康教育工作是“立德树人”的现实需要,能在班级管理的过程中更关注学生的心理需求,结合心理学理念丰富了育人的工作技巧。另一方面,心理教师在与班主任的互动中,对学生有了更全面的认识,心理育人的技巧和专业知识不再停留在理论层面,在组织开展心育活动时更能贴近学生现实的需求,真正做到心育落地。

总之,在育人的战线上,心理教师和班主任要学会用德育与心育互相滋养,用开阔的心胸应对工作,立足当下,真正做到“德”“心”应手。