内卷风云之何以破“万卷”——基于自我决定理论的活动课设计

陈家欣(广州市何香凝纪念学校,广州510145)

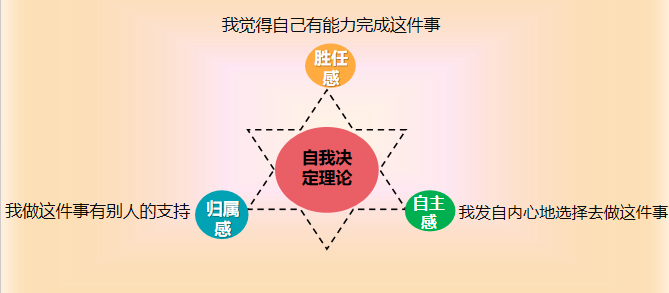

【活动理念】 “内卷”是当前高中生群体中普遍存在的非理性竞争现象,它耗费学生精力,损害学习内在动机,并引发焦虑等负面情绪。本节课以自我决定理论(Self-Determination Theory) 为核心理论依据,认为满足学生的自主感(autonomy)、胜任感(competence)和归属感(relatedness)三大基本心理需求,是激发其内在动机、破解内卷困境的关键。 本节课通过创设“拍卖大会”这一体验式活动情境,以现象认知 → 心理分析 → 理论应用 → 行为改变的逻辑为主线,让学生亲身经历并觉察自身的“内卷”行为与心理,通过两轮拍卖的对比,引导学生领悟内在动机的重要性,并共同探讨如何在学习中有意识地创造满足“三大心理需求”的“破卷法宝”,从而帮助学生调整心态,更积极、健康地应对学业竞争。

【活动目标】

1.了解“内卷”的概念和本质,认识到非理性竞争背后的心理原因是内在动机的缺失。

2.在活动体验中觉察自己在竞争中的焦虑情绪,感受内在动机带来的自主和愉悦感,缓解因内卷产生的心理压力。

3.能够结合自身情况,初步运用提升自主感、胜任感、归属感的具体方法来应对日常学习中的内卷情境。

【活动重难点】

重点:引导学生在活动体验中深刻理解内卷的实质,并领悟自我决定理论三大心理需求的内涵。

难点:帮助学生将抽象的“三大心理需求”转化为应对个人学习生活中内卷现象的具体、可操作的策略。

【活动方法】

讲授法、体验法、小组讨论法【活动准备】

多媒体课件、拍卖槌、实物投影仪、拍品(笔记本、笔)、价值100元的“代金券”每人一张、“防卷锦囊”学案、分组卡片。

【活动对象】

高中二年级学生

【活动过程】 一、风云初起 —— “迷雾”中的角逐

(一)活动:

教师播放一段有趣的短片,但宣布规则:只有第二排的同学可以站起来观看,其他同学可自由选择坐或站。

师:“同学们,上课前我们先来看一段轻松的视频放松一下。不过,观看有一个小小的规则:只有第二排的全体同学拥有站起来观看的权利,其他同学可以自由选择坐着看,或者站起来看。”

(二)体验分享:

视频结束后,教师采访不同位置的学生:

师:“视频看完了,老师想采访几位同学。首先,第二排的这位同学,你为什么选择了站起来呢?”

生A:“因为站起来看得更清楚。”

师:“很好,是为了获得更好的体验。那请问这位第五排的同学,你刚才为什么也站起来了呢?”

生B:“前面的人都站起来了,我坐着根本看不到,没办法只能跟着站起来。”

师:“‘没办法’、‘只能’,这个词很有意思。你当时的感受是?”

生B:“有点无奈,也有点不爽,好像被绑架了。”

师:“这位同学,你刚才好像没怎么看屏幕,为什么?”

生C:“反正也看不到了,站起来又累,干脆不看了。”

师:“谢谢你真诚的分享。请大家回想一下,刚才这个场景——为了获得一个本可以轻松获得的东西,有人不得不付出更多努力(站起来),有人被迫跟随,甚至有人选择放弃。这种行为模式,像不像我们平时提到的某种状态?” ( 自然引出“内卷”主题)

(三)教师小结与过渡:

师:“没错!刚才这个小小的实验,就是我们生活中‘内卷’的一个缩影。它让我们在不知不觉中,就陷入了一种非理性的竞争状态,在我们的课堂上卷起了一场没有硝烟的“内卷风云”。今天这节课,就让我们一起来看看内卷的真面目,并学会如何应对它。”

【设计意图】: 通过一个简单的现场实验,让学生瞬间代入“非理性竞争”的情境,直观感受“内卷”带来的心理压力,教师的提问层层深入,引导学生觉察细微的情绪变化,为引出“内卷”主题奠定了坚实的情感基础。

二、识破“卷”局 —— 众说纷纭话内卷

(一)概念解读:

教师呈现“内卷”的学术定义,师:“首先,我们要科学地认识一下什么是‘内卷’。它指的是:局限于某一范围内的非理性竞争,或没有意义的付出。好比大家竞相付出更多努力去争夺有限的资源,结果导致每个人都比以前更努力,但得到的回报和之前差不多。”

(二) 现象共鸣:

师:“内卷不是一个遥远的概念,它就在我们身边。课前,老师邀请大家匿名写下了你看到或经历过的‘内卷’现象,我们一起来看看。”

PPT展示精选卡片内容:

(“体育课自由活动时间,一半人跑回教室写作业。”

“明明作业写完了,但看到室友还在学,我不敢睡,只好再背一遍单词。”

“这次考试我考了90分,本来挺开心,但听说有5个同学考了95以上,我瞬间觉得自己好差。”)

师:“读了这些,大家是什么感受?有没有相似的经历?”

生D:“太真实了,就是这样!”

生E:“感觉大家都活得好累。”

师:“是的,这不是某一个人的困扰,而是我们很多人共同的‘风云’。它让我们感到焦虑、疲惫,甚至迷失。那么,我们为什么会不由自主地卷入其中呢?让我们通过一个活动来深入体验一下。”

【设计意图】:从抽象概念回到学生真实生活,匿名卡片的形式保护了隐私又极具代表性,能迅速引发广泛共鸣,让学生感到“不是我一个人这样”,有效降低防御心理,为深入探究内卷的心理根源营造安全、开放的课堂氛围。

三、身陷“卷”局 —— “拍卖大会”见人心

(一)第一轮拍卖:个人战

师:“现在我们举办一场‘卷卷拍卖大会’。拍品是一本很有意思的笔记本。”

师继续讲解规则:“每位同学手中有100元竞拍券。规则是:独立出价,不得与周围同学有任何交流。 起拍价1元,每次加价不少于5元。最后出价最高的同学将获得这本笔记本。现在开始!”

生F:“3元!”

生G:“8元!”

生H:“15元!”

……

(本轮竞价异常激烈,价格迅速攀升至50元)

师:“成交!恭喜这位同学,以50元的价格拍得这本笔记本!”

教师随后公布该笔记本的实际价值(5元),而学生却以50元的价格得到了这本笔记本。

(二)分享与剖析

师:“拍卖已经结束,老师现在特别想问几个问题。第一个问题问拍得者:明知它可能只值5块钱,为什么你愿意花几十元买下它?”

拍得者:“呃……当时没想那么多,就是不想被别人抢走,觉得一定要赢。”

师:“‘不想被别人抢走’,‘一定要赢’。谢谢你的坦诚!第二个问题问一位积极参与但最后放弃的同学:你当时的心理活动是怎样的?”

生I:“我看价格越来越高,心里很急,觉得不值,但又忍不住想跟,怕东西没了,也怕自己输了。”

师:“‘怕东西没了,怕自己输了’,这种焦虑感非常真实。第三个问题问一位很早就退出竞拍的同学:你是怎么想的?”

生J:“我觉得太疯狂了,这明显亏本买卖,我才不干呢。”

师:“非常感谢几位同学的分享!大家看,同样一个场景,不同的人做出了不同的选择。但驱动我们不断加价的,往往是以下的这些念头。”

(PPT出示)

| 只有一件,他拍走了我就没了。 | 一体化竞争 |

| 我们把彼此看成了一体化的竞争对手,认为资源是绝对稀缺的。 | |

| 别人都在加价,我也要跟着加价 | 从众心理 |

| 我们把彼此看成了一体化的竞争对手,认为资源是绝对稀缺的。 | |

| 别人都在加价,我也要跟着加价 | 从众心理 |

| 我们将竞争本身当成了目标,而不是真正需要那个物品,这扭曲了我们对自身能力的判断。 | |

师总结:“大家发现了吗?当我们被外界环境牵着鼻子走,忘记了我们自己的真实需求时,内卷就发生了! 我们疯狂加价的背后,其实是我们的内心在呼喊:我渴望能自己做主(自主感),我渴望能感受到自己的价值(胜任感),我渴望能和他人联结而不是对立(归属感)!这节课我们就要来想办法满足内心的这三个声音。”

【设计意图】:此环节是课堂的高潮和核心。通过“高价竞拍廉价品”的强烈反差和戏剧性效果,让学生深刻体验内卷的“非理性”特质。教师的提问直指行为背后的心理动机,并将学生的答案精准地提炼、升华,与自我决定理论的三大需求一一对应,完成了从体验到认知的理论飞跃。

四、破“卷”之道 —— 修炼我的三大法宝

(一)理论赋能

师:“其实,心理学家们早就为我们揭示了答案。满足三大心理需求,是激发内在动机、告别内卷的关键。”

自主感:‘我选择,我愿意’——感觉行为是出于自己的意志,是自愿的。

胜任感:‘我能行,我有数’——感觉有能力完成任务,并能看到成效。

归属感:‘我们在一起’——感觉与他人有关联,被支持和理解。

现在,我们带着这三个法宝,重新来拍一次!”

(二)第二轮拍卖:小组战

(二)第二轮拍卖:小组战

师:“规则改变!现在请各小组(3人一组)共同商议,你们打算出价多少来竞拍这支笔(新拍品)?目的是用最合理的价格拍下它。给你们1分钟讨论时间。”

师:“好,拍卖开始!请小组派代表出价。”

(各小组代表出价,本轮次大部分小组的报价集中在5-10元之间。)

师:“成交!恭喜第三小组以12元的价格拍得!”

师:“采访一下,你们小组为什么出这个价?”

小组代表:“我们商量了一下,觉得它大概值5块,加上一点竞拍成本,10块左右比较合理,再高就不要了。”

师:“说得太好了!‘商量’、‘觉得’、‘比较合理’——这个过程充满了自主、胜任和归属!”

(三)我的“防卷”锦囊

教师发放“防卷锦囊”学案(三个锦囊分别对应自主感、胜任感、归属感)。

师:“现在,请各位‘破卷专家’以小组为单位,结合我们的三大法宝和日常学习生活,共同为我们班的‘防卷宝箱’贡献智慧。请讨论:我们可以做些什么,来提升我们的自主感、胜任感和归属感?并把具体方法写在对应的锦囊里。”

(学生小组讨论,教师巡视指导。随后邀请小组分享。)

自主感锦囊:

生1:“制定独一无二的个人学习计划,不跟别人比速度。”

生2:“学累了就安心休息,不愧疚。”

胜任感锦囊:

生3:“把大目标拆成每天都能完成的小目标,打勾打卡超有成就感!”

生4:“多和自己比,看到自己的进步。”

归属感锦囊:

生5:“和好朋友组建成‘学习共同体’,互相讲题,而不是互相防着。”

生6:“多跟老师、爸妈沟通自己的压力,让他们成为后援团。”

师:(总结)“太棒了!这些就是真正属于你们自己的、破解内卷的‘神兵利器’。请记住,当你再次感到被卷入时,不妨拿出这三个锦囊问问自己:我的自主感去哪了?我的胜任感还在吗?我感受到归属了吗?然后,选择其中一个方法去试一试。真正的成长,不是为了卷赢别人,而是为了超越昨天的自己。”

【设计意图】: 通过两轮拍卖的对比,让学生直观感受到“三大心理需求”得到满足后,行为的变化。小组共创“锦囊”将理论转化为学生自己的语言和策略,将理论彻底转化为学生群体智慧产出的、个性化、可操作的行动策略,极大地增强了课程的实用性和延展性。

五、 教学反思与启示

本节课的设计紧扣热点,活动新颖,理论支撑扎实,取得了良好的教学效果。

(一)成功之处:

首先,活动设计直指核心。“拍卖大会”作为核心活动,成功地将抽象的内卷心理转化为可观察、可体验、可分析的具体行为,创造了巨大的认知冲突,激发了学生强烈的探究和改变欲望。其次,理论转化通俗易懂。将自我决定理论精炼为“自主感、胜任感、归属感”这三大需求,并比喻为“法宝”,符合高中生的认知水平,使复杂的心理学理论变得亲切、好记、好用。最后,学生主体地位突出。全程通过体验、分享、讨论、共创的方式展开,教师更多的是引导者和催化者,学生才是知识的建构者和问题的解决者,课堂生成丰富真实。

(二)待改进之处:

本节课的深度体验对课堂时间把控要求极高,后续实施需进一步优化各环节时间分配。此外,内卷心态的转变非一节课所能根治,它需要长期的实践和强化。未来可以考虑将此主题设计成短程系列课程(如2-3课时),第一课时聚焦“认知破卷”,第二课时深入“方法演练”,第三课时进行“成果巩固与分享”,从而更系统、更深入地帮助学生构建健康的学习心态。同时,部分学生在分享环节可能不愿袒露真实想法,未来可增加更多匿名书写分享的方式。此外,“法宝”的运用需要长期坚持,本节课仅是起点,后续需与班主任工作、家庭教育相结合,持续强化学生的积极体验。

六、其他信息

1.课题情况:

参与市级重点课题:广州市心理健康教育“十四五”规划重点课题《基于大数据的 小学生抑郁的预警与干预研究》(立项号:Gzxy_zd_07);

参与区级重点课题:广州市荔湾区教育科学“十四五”规划 2024 年度重点课题《青少年自伤与自杀的共同发展轨迹及其风险因素研究》(课题编号:2024ZD03);

主持广东省2026年度中小学教师教育科研能力提升计划项目一般项目《家校社医协同下文化-智能双轨融合的青少年心理危机阶梯预防研究》

2.获奖情况:

2024年获得荔湾区第三届心理教师专业能力大赛小学组一等奖;

2024年获得广州市第五届心理教师专业能力大赛小学组一等奖;

2025年指导学生获得广州市荔湾区2025年中小学心理情景剧比赛特等奖

3.通讯地址:广东省广州市荔湾区中南街道海南社区赤岗东约439号广州市何香凝纪念学校

4.邮编:510145

5.联系人电话、邮箱:陈家欣 电话:18200629964;邮箱:1004037175@qq.com