雷明格(湖北省沙市中学,沙市434000)

关键词:亲子沟通;非暴力沟通;高中生

【活动理念】

在高中生人际沟通单元中,非暴力沟通占据着核心且关键的位置,是提升学生人际交往能力的重要一环。从单元整体架构来看,非暴力沟通是对基础沟通知识的深化与升华。在其之前,单元已涉及沟通重要性、基本要素等内容,让学生对沟通有初步认知。非暴力沟通在此基础上,深入探讨如何实现高质量、无伤害的沟通。它教授学生客观观察事实,避免主观评判;引导学生清晰表达感受,区分感受与想法;帮助学生挖掘感受背后的需求,明白内心情绪根源;还教导学生提出具体、可行的请求,而非命令。这种从观察到表达、从感受需求到提出请求的系统方法,完善了学生的沟通技能体系。

在解决人际冲突方面,非暴力沟通更是单元中的关键策略。传统沟通方式易使矛盾激化,而非暴力沟通提供了冷静、理性的解决思路。从促进学生全面发展角度,非暴力沟通贯穿于整个单元目标的实现过程。人际沟通单元旨在培养学生良好人际交往能力,提升心理健康水平。非暴力沟通有助于学生建立和谐人际关系,减少人际压力和负面情绪,增强自信心和归属感,从而促进心理健康;良好沟通能力还能助力学生在学业上相互交流、共同进步,为未来职业发展和社会生活奠定基础。

非暴力沟通在高中生人际沟通单元中处于承上启下、核心引领的位置,对提升学生沟通能力、解决人际问题、促进全面发展具有不可替代的作用,是学生在人际交往中实现自我成长与和谐共处的有力工具。

高中生正处于身心快速发展的时期,自我意识增强,渴望与他人建立良好关系,获得认可。然而,他们在人际沟通中常因缺乏有效技巧,会导致误解、冲突,影响人际关系和心理健康。此时,非暴力沟通的引入恰逢其时。同时,高中生正处于青春期,亲子沟通中常因 "逆反心理" 与 "代际差异" 产生冲突,学生普遍感受到父母语言中的 "控制感",但缺乏有效沟通策略。学生已具备一定的抽象思维能力,能够理解沟通理论,但在情感表达与冲突处理上仍需具体方法指导。

【活动目标】

1.理解非暴力沟通四要素(观察、感受、需求、请求)的内涵及逻辑关系。

2.通过实物筑墙/拆墙、情景演绎,体验“观察-感受-需求-请求”的沟通逻辑,尝试化解亲子冲突。

3.体会沟通中的爱与理解,培养对亲子关系的积极认知,增强沟通信心。建立用善意沟通解决问题的意愿。

【活动重难点】

重点:非暴力沟通四要素的理解与拆解应用。区分“观察”与“评价”、“感受”与“想法”、“需求”与“申辩”。“请求”与“命令”。

难点:将四要素灵活运用于真实沟通场景,解决实际的亲子冲突问题,避免形式化表达。

【活动准备】

准备多媒体课件、视频、彩色马克笔、磁性黑板贴。

【活动对象】

高一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、团体暖身阶段

师:同学们好!欢迎踏入今天充满魔力的心理课堂!让我们一起开启这段关于 “亲子沟通” 的心灵探索之旅。先和身边的同学交换一个眼神吧 —— 或许是好奇,或许是期待,但无论如何,这里都是一个安全、包容的空间。正式开始前,让我们先玩个轻松的游戏,叫做 "父母口头禅接龙"。规则很简单:同学们轮流说一句爸爸妈妈最常对你说的话,不能重复哦!谁先来试试?

生1:你看看别人家的孩子。

生2:我这么做还不都是为了你好 。

生3:你怎么这么不懂事

生4:我养你这么大容易吗?

生5:一天到晚就知道玩手机。

师:我看见很多同学点头,看来这些话引起了大家深深的共鸣。现在,我们深呼吸,静下来想一想。有没有觉得这些我们熟悉的话像一颗小石子,有时候听多了会觉得心里堵得慌?

生:会。

师:那当我们心里堵着时,我们会怎么回复呢?接下来我们看一段视频,看看口头禅出来后我们的亲子对话。(播放短视频)视频里父母们的话和孩子们的回应,让你想到了什么?这堵亲子沟通的"墙" 是怎么一点点建起来的?

生:妈妈一直在批评,孩子就不想听了,互相吵架,谁都不让步。

师:对,你观察得很仔细。其实很多时候,我们和父母的语言就像砖头,你一块我一块,慢慢就砌成了一堵看不见的墙。接下来我们将沟通之墙具象化出来。

设计意图:激活体验,感知沟通中的“墙”源于双方语言,奠定问题解决动机。

二、团体转换阶段

师:现在,请同学们在卡纸上写上那些我们常说的话。写完后,每组派一位同学来把这些话贴在白板上,看看这堵 "沟通墙" 到底是什么样子。

教师发放卡纸和彩色马克笔。同学们写下亲子沟通中的话语,并贴在白板上。

师:现在,让我们一起见证了这堵 “语言之墙” 的诞生。(贴完后,教师引导学生观察)那墙的两边其实站着深爱着彼此的父母与孩子。当这堵墙具象化后,现在作为站在这里的孩子,你有什么样的感受。

生:感觉硬硬的,有点冷,好像把我和父母隔开了。

师:为什么会有这种感觉呢?这些话里缺少了什么?

生:缺少了理解,感觉都是在命令或者指责,没有问我怎么想。我也未能理解父母的意思。

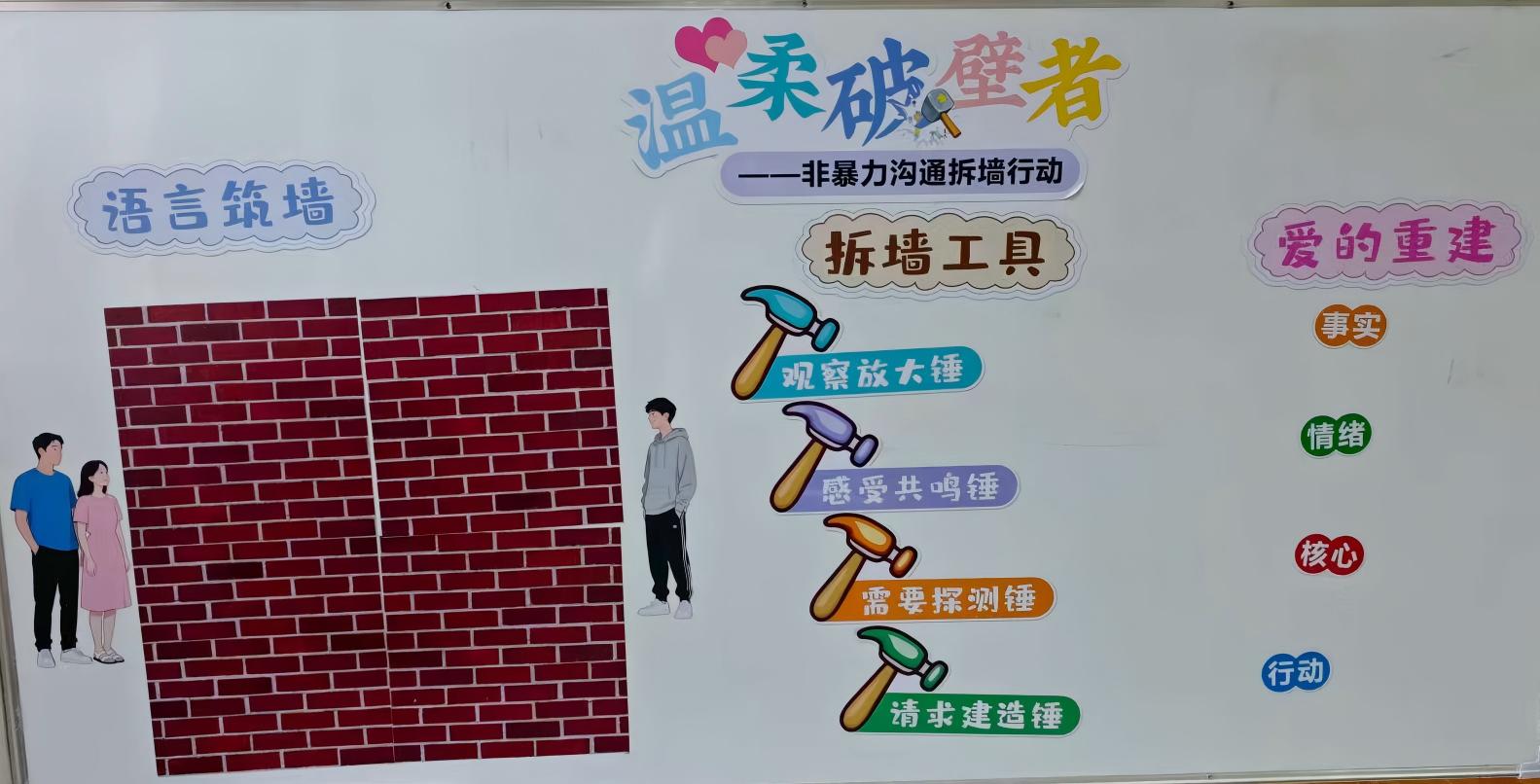

师:没错,当语言里充满评判和要求时,就像一块块冰冷的砖,把心的距离越隔越远。但大家有没有发现,墙的两边都是我们在乎的人 —— 我们和父母都不想真的隔着墙,只是不知道怎么拆。现在,看着刚刚我们亲手筑起了这堵 “语言之墙”,是不是有点小发愁?别急!这堵墙可不是用来吓唬大家的。接下来,我们就要一起化身 "温柔破壁者",试试用非暴力沟通的方法,把这些伤人的话变成温暖的桥梁!

设计意图:将抽象的语言冲突转化为可视的“卡纸墙”,让学生通过视觉体验,具象化理解沟通中的隔阂,强化情感共鸣

三、团体工作阶段

(一)非暴力沟通四要素

师:非暴力又称“爱的语言”。它是一种平和而神奇的沟通方式,这种方式重视每个人的需要,帮助我们在诚实和倾听的基础上与人高效沟通。接下来,我们来认识一下非暴力沟通的四把 “秘密武器”—— 也就是它的四要素!它们分别是观察、感受、需要和请求。为了让大家更直观地理解,老师准备了四把神奇的大锤,每把大锤都对应一个要素,而且都有超酷的功能!接下来每组讨论一个案例,来分别解密非暴力沟通四要素,然后分享。

发放讨论案例,学生讨论交流。

小组1:我们组解密的是"观察放大锤"。它的作用是帮我们看清事实,而不是直接下判断。当我们用它敲击事实,就能清晰地看到事情的本来面目,说出“我看到...”。这把锤子在使用时要注意区分评判和事实。比如,案例中妈妈说 "你作业磨蹭",这是评判;但如果说 "昨天你写作业用了 2 小时,中间休息了 3 次",这就是观察。

小组2:我们组解密的是"感受共鸣锤"。它的作用是感应我们内心的情绪,说出 “我感到...”。很多时候我们不敢说感受,怕被认为 "太敏感",但其实说出感受是拆墙的关键。比如,案例中的小红在听到妈妈说 "你怎么这么懒"时,我们可以说 "妈妈,我听到这句话,觉得委屈又难过",而不是直接反驳 "我才不懒"。

小组3:我们组解密的是"需要探测锤" 。在讨论过程中,我们觉得它最难,但也很重要。它能帮我们找到内心真正的需求,说出 “因为我需要...”。在案例中,父母的批评背后往往藏着需求,比如 "快点写作业" 的背后可能是 "担心你睡太晚影响身体",或者 "希望你能养成自律的习惯"。我们要学会像侦探一样,找到话语背后的真实需求。

小组4:我们组解密的是"请求建造锤"。我们认为这是非暴力沟通的核心,需要我们和他人达成合作的契约,说出 “你愿意...吗?” 语言拆墙不是为了推倒一切,而是为了重建连接。所以我们要学会提出具体的请求,比如 "妈妈,我想先看 15 分钟电视再写作业,可以吗?" 这比 "你别管我" 更有可能得到理解。

师:同学们通过有趣的案例分析和讨论,深度解码了我们非暴力沟通的四要素。

(二)小组合作与拆墙实践

师:现在每组抽取一个场景,用四把锤子破解:先找出客观观察,再表达感受,然后分析双方需求,最后设计请求。并通过实景演绎的方式,展示你们的拆墙过程。

情景一:以写完作业后玩手机的场景为例。晚上十点,写完作业的小明在卧室看手机,此时,妈妈走了进来。

情景二:以小敏考试失利为例。小敏拿着刚发下来的数学试卷,成绩不太理想,心情低落。回到家后...

情景三:以小辉和爸爸的冲突为例。周末小辉想和同学去科技馆,但爸爸希望他在家复习准备下周考试。

情景四:以小阳和妈妈的冲突为例。希望更自由地支配零花钱,培养理财能力。

学生情景演绎1:

生1(妈妈):(皱眉)又玩手机!作业写完了吗就玩?

生2(小明):(深吸一口气,放下手机)妈,我作业已经写完了,刚才是在看同学发的复习资料。(观察事实,不防御)

生1(妈妈):(怀疑)真的?上次你说查资料,结果是在玩游戏!

生2(小明):我理解您为什么不信任我。(承认对方感受)上次确实骗了您,我现在觉得很后悔。(表达愧疚)

生3(爸爸):作业写完也不能一直玩,眼睛还要不要了?

生2(小明):(诚恳)爸,我知道你们担心我。其实我玩手机时也很矛盾——(表达复杂感受)一方面觉得累了一天想放松,一方面又怕你们生气,有时候刷着刷着就停不下来,我自己也着急。

生1(妈妈):(语气稍缓)那你觉得该怎么办...

生2(小明):我承认自己的问题,我确实有时控制不住玩手机的时间。但我需要些放松时间(表达需要),能不能我们一起商量个规则,由你们来监督我?(提出请求)

生3(爸爸):我们的小明真的长大了,愿意同我们商量这事,我们真的很开心。

生4:(旁白):小明拿来了笔记本,一家三口笑着制定协议。

师:同学们,刚才我们模拟的沟通场景,从一开始的紧张、误解,到最后一家人满意的微笑,那种变化真的太美妙了!当我们试着抛开主观评价,只陈述观察到的事实;当我们不再压抑情绪,而是勇敢说出内心的感受和需求;当我们用清晰的请求替代指责,我看到大家眼里都闪着惊喜的光 —— 这就是非暴力沟通的魅力,它能把冰冷的对立,变成温暖的共鸣。

设计意图:将非暴力沟通四要素转化为 “锤子” 道具,通过案例对比与场景演绎,帮助学生直观理解观察、感受、需求、请求的核心差异,并实践运用非暴力沟通解决生活场景中的问题。

四、团体结束阶段

师:现在,请大家打开手中的诗歌《语言是窗户》,我们一起朗诵,感受语言的力量。

(播放轻音乐,师生齐读)

生:语言是窗户(否则,它们是墙)

听了你的话,我仿佛受了审判,

无比委屈,又无从分辨,

在离开前,我想问,

那真的是你的意思吗?

.....

如果你以为我想羞辱你,

如果你认定我不在乎你,

请透过我的言语,

倾听我们共有的情感。

师:亲爱的同学们,当我们在课程中拆解观察与评价的边界,在练习里触摸感受与需求的温度,在一次次角色扮演中尝试用请求搭建桥梁,我们早已不是最初面对冲突手足无措的自己。非暴力沟通不是完美话术的模板,而是让我们学会以柔软却坚定的姿态,倾听内心的声音,看见他人的渴望,把对话中的砖块化为理解的台阶。

今天我们学会了拆墙的方法,但记住,这不是让我们去 "对付" 父母,而是让我们先学会好好说话、好好倾听。今天回家后,试着把今天的四要素告诉爸爸妈妈,就像分享一个小秘密。

最后我想告诉大家:非暴力沟通不是万能公式,它不能立刻解决所有问题,但当我们愿意先放下情绪,试着去理解自己和父母的需求时,这堵墙就已经开始松动了。改变需要时间,需要我们和父母一起努力。希望下次课,能听到你们的 "拆墙小故事"。

设计意图:通过诗歌朗诵,进一步引导同学理解非暴力沟通,并希望同学们在生活中灵活使用非暴力沟通,解决实际问题。

【活动反思】

本节课从父母口头禅接龙为导入,引出学生的共鸣。通过“语言筑墙”的活动,让学生感受亲子沟通中语言之墙是如何形成的。通过案例分析的形式,引导学生将非暴力沟通四要素(观察、感受、需求、请求)牢记,并在解决问题中从 “要素识别” 到 “场景应用”,通过小组合作破解真实冲突案例,引导学生掌握 “观察事实→表达感受→挖掘需求→提出请求” 的沟通逻辑,实现从知识到技能的转化。强化实践迁移:选取贴近学生生活的沟通场景(如作业、出行冲突),通过小组讨论与情景演绎,让学生在体验中理解非暴力沟通,提升亲子冲突解决能力。

本节课在实施过程,仍有一些需要注意的地方。部分学生在 "筑墙环节" 表现出抵触情绪,不愿分享亲子冲突案例,需在活动前加强学生心理安全感建设,避免让学生感到被暴露隐私。个别学生在非暴力沟通四要素识别时,易混淆 "需求" 与 "要求",部分学生在 "想法"和"感受"的区分中存在困难,需要强化训练。当然,一节课时间有限,非暴力沟通的四要素仍需要学生在生活实践中活学活用,真正理解非暴力沟通的内涵。

参考文献

[1]马歇尔·卢森堡. 非暴力沟通[M]. 华夏出版社: 202110: 112.

[2]周宗奎.心理健康教育[M].湖北科学技术出版社:201407:111.

通讯地址:湖北省荆州市沙市区工农路湖北省沙市中学

邮编:434000

联系人电话:13343516726

邮箱:1182692884@qq.com