打破学习的自我设限

高立平(淄博市基础教育研究院,淄博255030)

张传花(淄博中学,淄博255000)

关键词:自我设限 成长型思维

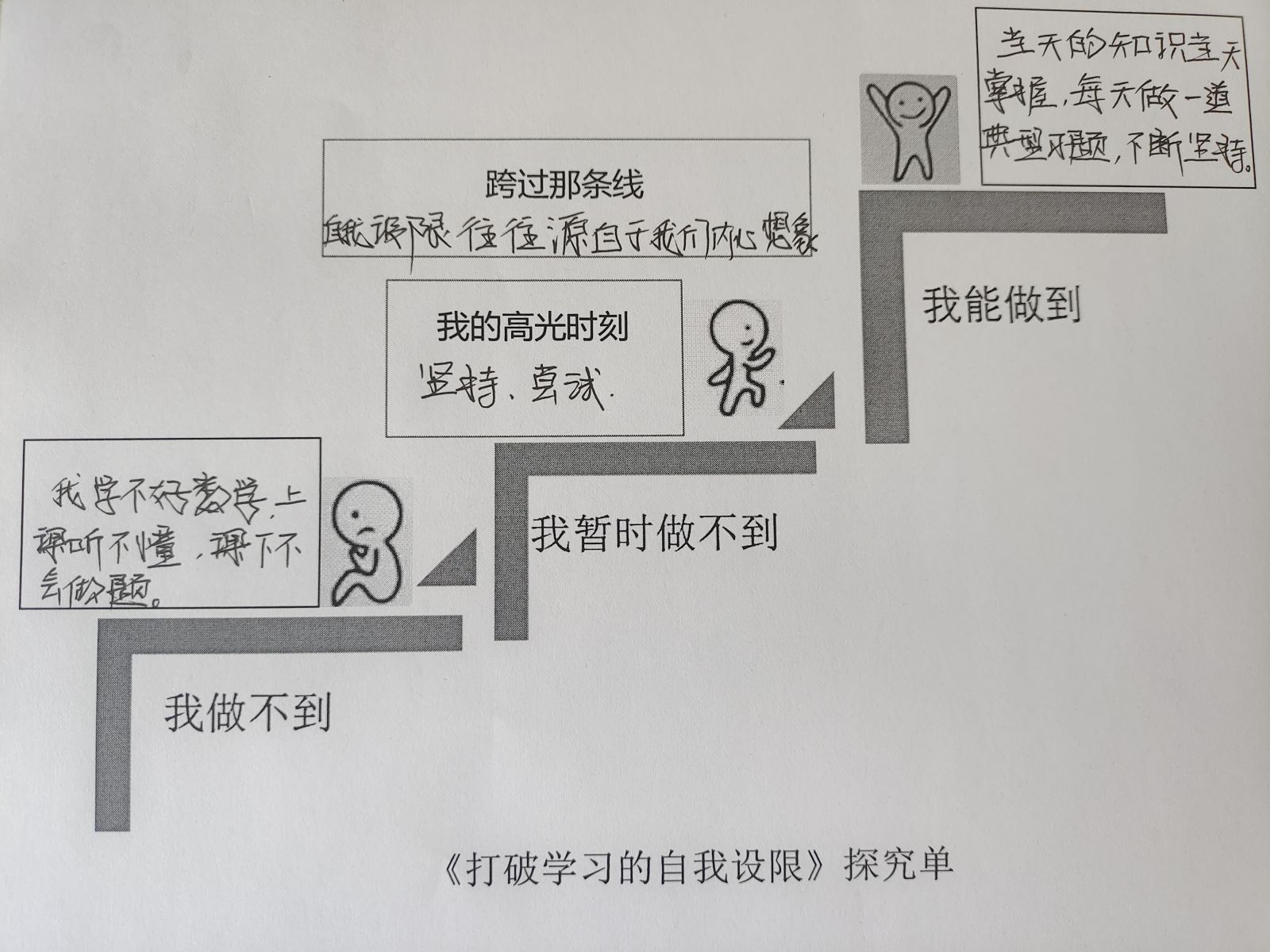

文章摘要:本活动设计依据《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》高中年级主要内容要求,以卡罗尔·德韦克教授的成长型思维理论为指导,从“我做不到”、“我暂时做不到”和“我能做到”三个主要活动环节,层层递进引导同学们觉察并打破学习中的自我设限现象。重点通过“我的高光时刻”任务设计,引导同学们学会从自身经历资源中寻找到打破自我设限的技巧和品质,建立个性化策略库,将个性化策略迁移到当下学习困境,形成可操作的问题解决方案,实现认知重构和行为调整,有效突破当前自我设限行为,激发成长潜力。

【活动理念】美国心理学家卡罗尔·德韦克(Carol Dweck)提出人的思维模式可分为成长型思维和固定型思维。拥有成长型思维的人认为人的能力可通过努力与学习得到发展。他们愿意拥抱挑战,敢于尝试,不害怕失败。拥有固定型思维的人则认为人的能力是固定不变的,努力是没有用的。固定型思维的人往往回避挑战,不愿尝试,畏惧失败。

高一年级学生处于初高中的过渡时期,知识基础与学习能力参差不齐,部分学生因初中知识掌握不牢,面对高中知识的深度与广度易产生自我怀疑。学习方法上,许多学生仍依赖初中被动学习模式,难以适应高中自主学习要求,导致学习力不从心。同时,新环境适应、学习压力、目标迷茫以及人际交往等因素,也容易让部分学生产生畏惧心理,认为自己不行,做不到,从而导致自我设限心理,形成固定型思维模式。 德韦克教授强调,用“尚未”(Not Yet)心态替代“否定”心态(如“我暂时没掌握”而非“我不会”),关注过程(如努力、策略)而非结果,能够激发学生潜力,提高学习能力,打破固定型思维。

基于此,我们设计了打破学习的自我设限一课。从“我做不到”、“我暂时做不到”和“我能做到”三个主要环节,层层递进引导同学们觉察自我设限现象,从自身经历资源中寻找打破自我设限的技巧和品质,并运用到日常学习和生活当中,促进自我成长。

【活动目标】

1.改变“我做不到”的绝对化认知模式,将其转化为 “我暂时做不到” 的发展性认知思维,实现认知重构。

2.从自身经历中寻找打破自我设限的技巧和品质,建立个性化策略库。

3.将个性化策略迁移到当下学习困境,形成可操作的问题解决方案,有效突破当前自我设限行为。

【活动重难点】

重点:改变自我设限的绝对化认知模式,将其转化为发展性认识思维,实现认知重构。

难点:建立个性化策略库,并迁移到当下学习困境,突破当前的自我设限行为。

【活动准备】

视频、PPT、学生学习探究单、绳子、眼罩

【活动对象】

高一年级

【活动时长】

45分钟

【活动过程】

一、团体热身:跳蚤实验

师:同学们好,今天我想先和大家一起观摩一个实验,看的同时请同学们思考“为什么拿掉盖子,跳蚤也无法跳出杯子?”。

播放《跳蚤实验》视频:跳蚤是跳高界的世界冠军,动物学家把跳蚤放进玻璃杯里,跳蚤很容易就能跳出。当动物学家把玻璃杯加上盖子,跳蚤经历一次次失败后,会根据杯子的高度调整自己的跳高高度。一周后,拿掉盖子,跳蚤也无法跳出杯子。

师:跳蚤刚开始能跳出杯子吗?

同学回答:能。

师:为什么后来拿掉盖子也跳不出去了?

同学回答:经历多次失败后,认为自己跳不出去,就放弃了。

师:个体本身能做到,但经历一系列失败或挫折后,形成了对自己能力的自我限制,认为自己做不到,从而不去尝试,轻易放弃的现象实际上就是一种自我设限。这节课我们就共同来探讨与自我设限有关的主题“打破学习的自我设限”。

设计意图:通过跳蚤实验这一生动形象的视频,直观展现自我设限现象及其形成过程,引发学生对自身学习困境的共鸣,自然过渡到自我设限的主题。同时通过视频形式将同学们的注意力由课下快速转移到课上。

二、团体转换:我做不到

师:我们一起先看一个故事——“小林的故事”。

播放视频:小林刚进入高中时数学成绩中等,几次考试之后,成绩排名却均不理想。慢慢他感觉周围同学都比自己厉害。课上老师提问时他低头躲避眼神交流,作业遇到难题就抄答案。一个学期后,小林认为数学是自己的弱势学科,自己学不好数学。

师:小林刚进入高中时数学成绩中等,并不是很差。但几次考试成绩都不理想之后,小林的想法逐渐发生了改变,并最终认定自己学不好数学。这是不是一种自我设限?大家在学习中有没有和小林类似的情况?

生1:我觉得我学不好语文,每次考试阅读理解我都觉得回答的挺好,但都答不到点上,我觉得语文和我没缘分。

生2:数学最后的大题,每次我都会放弃,因为我觉得即使思考我也做不出,所以我都是直接看答案。

生3:我是体育生,大部分体育生文化课都不好,我也一样,所以一上文化课我就想睡觉。

师:感谢大家的分享!像小林一样,我们很多同学在某些学习领域或遇到特定挑战时,也会体验到这种自我设限。心理学家卡罗尔·德韦克(Carol Dweck)的研究告诉我们,这种“我做不到”的声音,常常源于一种“固定型思维”。持有固定型思维的人认为:能力是天生的、固定不变的。他们遇到困难容易放弃(如放弃大题、上课睡觉),把失败归因于自己能力不足(如“学不好语文”“文化课就是不行”)。现在,请大家把自己想到的、那个让你感觉“我做不到”的具体事件,写到探究单“我做不到”上面。

设计意图:通过“小林的故事”及同学们的分享,引导学生识别学习中的“自我设限”现象,并适时引入固定型思维的核心概念,将学生的具体困扰与心理学理论对应,深化心理内涵。

三、团体工作:我暂时做不到

(一)跨过那条“线”

师:能够认识到我们有时的想法是“固定型思维”在作祟,这本身就是打破自我设限的第一步!我们是否真的做不到呢?

下面我们一起来做一个体验活动。

活动规则:A和B同学拉一根绳子,保持一定的高度。第1轮,请C同学身体不碰绳子的前提下跨过这条绳子。第2轮,请C同学仔细观看绳子的高度和位置,然后戴上眼罩,同样身体不碰绳子的前提下跨过绳子(在第2轮C同学戴上眼罩后,A和B同学悄悄把绳子拿走)。

3名同学参加活动。

请C同学分享:

1.两次跨越,你感觉哪次难度更大一些?

C同学:肯定是第2次难度更大。

2.其实第2次根本没有绳子,在你戴上眼罩后就把绳子撤了。如果早知道没有绳子,你会怎么样?

C同学(惊讶):那我肯定不会紧张了。

老师进一步引导全班同学思考:

1.这里的绳子代表什么?

同学分享:绳子代表我们自己想象的障碍,代表我们心中的自我设限。

2.通过这个活动我们明白了什么?

同学分享:其实很多时候,我们自我设限的这条“线”根本不存在,是我们自己想象的。

师:在学习和生活中我们常常自我设限,但往往这条“线”是我们内心自己想象的,并不一定真的存在。所以,自我设限的原因往往源自于我们自身,我们过高估计任务的难度,低估自己的能力。

请同学们在探究单“跨过那条线”下面写上:自我设限往往源自于我们内心的想象。

设计意图:通过简单而巧妙的体验活动设计,引导学生直观而深刻的认识到很多时候自我设限主要源自于内心的想象。初步破除“困难不可逾越”的绝对化认知,并为下一环节寻找力量和策略做好认知与动机上的铺垫。

(二)我的高光时刻

师:那我们应该怎么打破这条“线”呢?卡罗尔·德韦克教授强调,用“尚未”(Not Yet)心态替代“否定”心态(如“我暂时没掌握”而非“我不会”),关注过程(如努力、策略)而非结果,能够激发潜力,提高学习能力,打破固定型思维。下面,我们就来找一找我们有没有曾认为“做不到”,但实际上只是“暂时做不到”,最终却“做到了”的经历,一起走进“我的高光时刻”。

小组内交流:

1.《我的高光时刻》:回忆自己的高光时刻(曾认为自己做不到却做到了的事情)。

2.你是怎么做到的?

小组交流后进行分享。

师:我先来分享上周末我的一个经历。我们家有个洗手池堵了,一家人试了试都觉得修不好,得找师傅上门疏通。周末我在家备课的时候,突然想起这个事,就想“是真的修不好?还是觉得修不好?我可以再试试”。于是我就再次进行了尝试,结果大家猜怎么着?对,我就真把里面水管的各个接头都拆开,修好了!我的做法就是“勇于尝试”。

下面同学们交流一下你曾经的从“不可能”到“做到了”的经历,并重点分享“你是怎么做到的”。

生4:400米跑进了1分钟以内。自己就是勇敢尝试,不断坚持。(板书:尝试,坚持)

生5:两个月自己进步了30名。我总结我的做法就是认真专注,不考虑结果。(板书:认真专注,关注过程)

生6:自己竟然由年级800名考到了年级300名。我觉得是心态好,考不好时我会告诉自己已经考完了,没事,下一次一定能考好。(板书:积极自我对话)

生7:物理考到了80分,终于及格了。我就是不断努力,然后和同桌一起互相督促,互相进步。(板书:不断努力,同学帮助)

生8:上次考试我获得了地理单科第一。主要是我喜欢及时问老师问题,没有留下知识盲点。(板书:多问老师)

师:看来很多时候,我们曾认为做不到的事情,经过“不断尝试,坚持不放弃,关注过程,积极自我对话,善于寻求老师、同学帮助”等过程,是可以做到的,这就是卡罗尔·德韦克教授提出“成长型思维”心智模式。“成长型思维”相信能力并非先天固定的,可以通过努力、学习好的策略和寻求帮助来提升。所以很多时候我们认为做不到的事情,并不是做不到,只是暂时做不到。

请同学们在探究单“我的高光时刻”下面写上刚才我们找到的曾经成功的经验、成长型思维方式,比如不断坚持,关注过程等。

设计意图:本环节在教师分享自身真实经历的基础上,设计“我的高光时刻”活动,旨在引导学生将成长型思维理论与自身经历结合,帮助学生具体化“成长型思维”,认识到当前困境只是“暂时未克服”。同时通过“你是怎么做到的”问题设计,引导学生发掘成功经验,初步建立个性化的、基于自身成功经验的“应对策略库”,为下一环节奠定策略基础。

四、团体结束:我能做到

师:下面请大家将我们曾经做到过的成长型思维的经验和技巧运用到我们现在自我设限的地方,来解决我们现在的问题。将你的策略写到探究单“我能做到”下面。

比如:背诵英语单词是我的克星。策略为“我和同桌每天制定背诵目标(每天至少背20个单词),相互监督,相互提问,我想我能战胜它。”

同学们思考写出自己的策略并进行分享。

生9:我的自我设限是觉得自己怎么学都学不好,将来高考我肯定不行。策略为“不要想太多,将自己的注意力放在关注过程,关注高中学习过程中的收获,而不是关注最终的结果。”

生10:我的自我设限是物理最后的大题一定很难,就直接放弃。策略是“静下心来,进行尝试,不轻易放弃。实在做不出来再问同学和老师。”

师:同学们分享的做法都很具体,可操作性强。当你再次觉得做不到时,请将这些成长型思维的经验和技巧运用到你的学习生活中,不给自己设限。这样我们就会开拓自己更多的潜能。

师:我们的课已接近尾声,通过本节课的探讨大家都有什么收获?

生11:本节课我明白了自我设限很多时候都是自己想象的。我拥有认真不放弃的品质,而且学习时我能够全身心投入,不会过多考虑结果。我要将这些品质继续运用到现在的学习中,我相信一定会有收获。

师:为你点赞,老师也相信这么做你一定会提高。同学们,这节课的旅程清晰地告诉我们:打破自我设限,始于觉察,成于转变,终于行动。从“做不到”转变为“暂时做不到”,并最终实现“能做到”。 我们从“固定性思维”走向“成长型思维”,从“想象障碍”走向“挖掘资源”,最终将“过往成功”转化为“当下力量”。请大家记住,真正的成长,不是瞬间的奇迹,而是把“我曾做到过”的记忆,变成“我还能做到更多”的底气。让“原来我曾做到过,未来我能够做到更多!”成为你心中坚定的信念。

设计意图:引导学生将上一环节提炼的个性化策略迁移并应用到当前具体的学习困境中,形成可操作的问题解决方案,实现从认知转变到实际行动的落地,最终突破当下的自我设限行为。

【活动反思】

本节课从现象展示到经验分享,再到实践应用,构建了从自我觉察到认知转变再到行为调整的递进式教学目标,逻辑清晰,符合学生认知规律。从课堂学生表现、课上生成及课后效果看,整堂课学生参与度高,投入专注,目标达成度较高。

本节课亮点主要有两个方面。

1.“跨过那条线”环节,通过“蒙眼跨越想象中的绳子”这一简单而巧妙的活动设计,让学生在活动体验中直观且深刻地揭示了“自我设限源于内心想象而非客观现实”的核心认知。其“体验即领悟”的设计高效达成了认知破冰,是活动承上启下的关键枢纽。

2.“我的高光时刻”环节,让同学们从自身经历中寻找成长型思维的资源和能量。通过关注个体已有的资源、成功经验帮助其构建具体可行的解决方案,推动同学们发现自身潜能,实现由“做不到”到“能做到”的转变,也实现了由“固定性思维”到“成长型思维”的转变。这种转变是同学们结合自身经历探索所得,因此体会更深刻。

可进一步探讨的地方:行为改变与价值观内化需长期实践与支持,本节课还需要注意追踪课后同学们的坚持和反馈,可设计课后策略应用打卡或成长记录单等,进一步优化和巩固课堂效果。

(作者单位:1.高立平,淄博市基础教育研究院教科所所长,心理健康教育教研员,山东省淄博市张店区联通路202号市直机关第二综合办公楼903房间,255030,18753369626;2.张传花,淄博中学心理教师,山东省淄博市中心城区中润大道东首295号,255000,13969391361)