化挫折为资源:通过“看见成长”重塑初中生学业自信的辅导实践

化挫折为资源:通过“看见成长”重塑初中生学业自信的辅导实践

王琼英[ 作者简介:王琼英,博士,安吉蓝润天使外国语实验学校心理教师(浙江安吉 313300)注:本文系2025年度浙江省教育科学规划课题(课题编号: 2025SC230)阶段性研究成果。]

摘要:本文针对初中生因学业挫折引发的自我效能感低下问题,提出并实践了一种基于成长型思维的“看见成长”赋能式辅导策略。文章通过一例完整的个案报告,详细阐述了辅导教师如何运用重塑求助动机、挖掘情绪价值、重解失败意义、构建成长路径四个核心步骤,引导学生将注意力从“问题”转向“成长”,化挫折为宝贵的心理资源。实践证明,该策略能有效帮助学生重构认知,提升内在动力,重塑学业自信,对一线学校心理健康教育工作具有较强的借鉴意义和实践价值。

关键词:看见成长;成长型思维;学业挫折;心理辅导;个案研究

小A(化名),初二学生,由父亲建议前来求助。来访时情绪低落,低头不语,回避眼神交流。主诉近期数学成绩持续下滑,感觉“怎么努力都没用”,害怕数学,认为自己是“学渣”,深感愧对父母,丧失学习信心。

(二)原因分析经和父母、学生沟通了解,小A的困扰主要源于以下几方面:

一是固定型思维模式,他将考试成绩直接等同于个人能力和价值,一次失败便引发全面的自我否定。

二是归因偏差,倾向于将失败归因于自身不可改变的“笨”,而忽视了试题难度、考试状态等情境因素。

三是内化的外部期望,他极度渴望通过好成绩来回报父母,这种过度的责任感使其背负了沉重的心理压力,一旦成绩不佳便会产生强烈的愧疚感。

考虑到小A来访时表现出的低能量、被动感和退缩状态,辅导首先确立了短期目标与中期目标。

短期目标:建立安全、信任的辅导关系,提升其能量水平,缓解其当下的负面情绪。

中期目标:挑战其“考不好=我没用”的固定型思维,引导其发现挫折背后的成长资源,重塑学业自信。

辅导的核心思路是运用“看见成长”的赋能式策略,通过三个阶段逐步推进:第一阶段:破冰赋权,建立积极的辅导关系;第二阶段:认知重构,化挫折为成长资源;第三阶段:巩固赋能,构建可持续的成长路径。

第一阶段:破冰赋权,建立积极辅导关系

学生初次进入辅导室,其状态直接影响后续辅导的成败。本阶段旨在通过积极的互动,将学生的“被迫感”转化为“自主感”,并迅速提升其心理能量,为深入沟通奠定基础。

(以下为辅导片段)

小A低着头走进辅导室,情绪低落,在笔者多次询问后,才小声说:“我爸爸让我过来找您。”这句话透露出明显的被动感和阻抗情绪。若直接进入问题探讨,效果必然不佳。笔者决定首先对其求助行为进行积极赋义(Positive Reframing)。

师: 听起来,好像是爸爸“逼”你来的。但我注意到,你爸爸并没有陪着你,也没有给我打电话让我去找你。这说明,是你听了爸爸的建议后,自己决定、自己主动走过来的。是你自己也想和我聊聊,一起找找解决问题的办法,对吗?

小A听后,迟疑地缓缓点了点头。为了巩固这份刚刚萌生的自主感,并建立更深层的连接,笔者决定采用非言语互动的方式进一步破冰。

师: 我感受到了你想寻求改变的力量,非常感谢你的信任。(笔者伸出手,准备与他握手)

小A伸出手,与笔者蜻蜓点水般地触碰了一下,便迅速收回,手上毫无力气。

师:(保持微笑,真诚地看着他)你这份主动前来的勇气,好像没有通过握手完全传递给我哦。我们再来一次吧!我喜欢和人用力握手,我相信能量是可以通过手心相互传递的。

第二次握手,小A的力度稍有增加。

师:(给予即时肯定)嗯,这次好多了!谢谢你愿意听我的建议。我们再来一次,把你的力量全部展现出来!

第三次握手,小A的手明显有力了许多,紧绷的脸上也露出了一丝放松的痕迹。

师:(用力回握,并热情地)太棒了!这就很有力量了!(笔者随即与他击掌,传递出振奋与肯定的信号)

连续的身体接触和积极反馈,使小A的情绪明显高涨,坐姿也挺拔了一些。至此,一个积极、平等的辅导联盟初步建立。

本阶段辅导综合运用了多种技术,旨在实现“破冰赋权”的双重目标。

1.积极赋义,激发内在动机。通过将学生的被动陈述“我爸爸让我来”重新诠释为“你主动前来”,巧妙地将辅导的主导权交还给学生,激发其内在动机。

2.行为干预,唤醒内在能量。创造性地运用了“力量握手”这一行为干预技术。这一系列非言语互动,不仅是一种建立关系的仪式,更是一种身体层面的能量唤醒与传递。辅导教师通过三次递进的握手邀请和持续的积极强化(“好多了”、“有力量了”),将抽象的“勇气”和“力量”具象化为可感知的身体动作,帮助学生迅速从低能量状态中振作起来。这种从“身体”入手的干预,比单纯的言语鼓励更直接、更有效,为后续的深度辅导铺平了道路。

第二阶段:认知重构,化挫折为成长资源

经过第一阶段的辅导,小A的情绪有所平复,建立了基本的信任关系。本阶段的核心目标是挑战其“考不好=我没用”的固定型思维,引导他从失败中看见成长。辅导教师主要运用了体验式隐喻游戏和可视化工具。

(以下为辅导片段)

师: 我们来玩个游戏。你快速看下房间,数数绿色的物品有几样,数完闭上眼。

小A: (观察后闭眼)数好了。

师: 很好。那请问,刚刚房间里黑色的物品有几样?

小A: 啊?我没注意…老师你“骗”我!

师: (微笑)游戏而已。这个小小的“骗局”让你发现了什么道理?

小A: 我…我只顾着找绿色的,就看不到黑色的了。

师: 总结得太棒了!这说明我们的注意力是有“选择性”的。这像不像我们看待考试?当我们只盯着“分数”这个“绿色物品”时,会不会就忽略了其他颜色的“成长”呢?

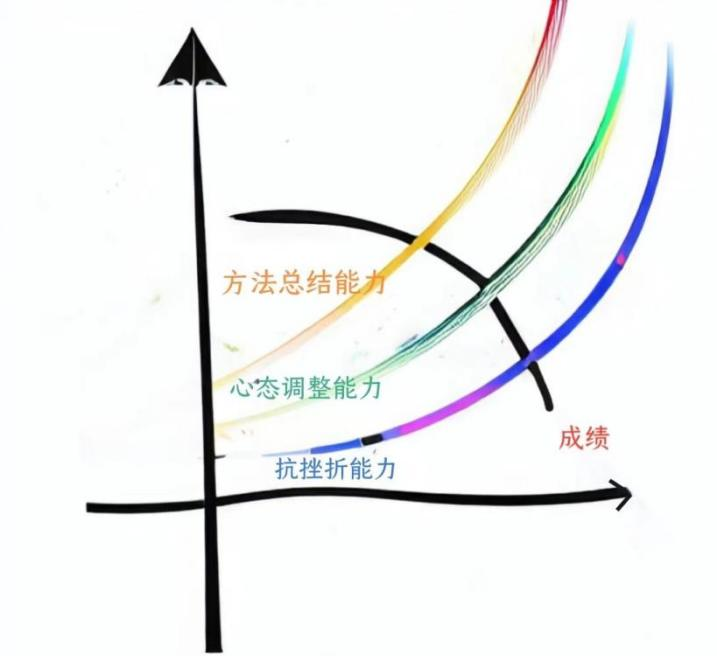

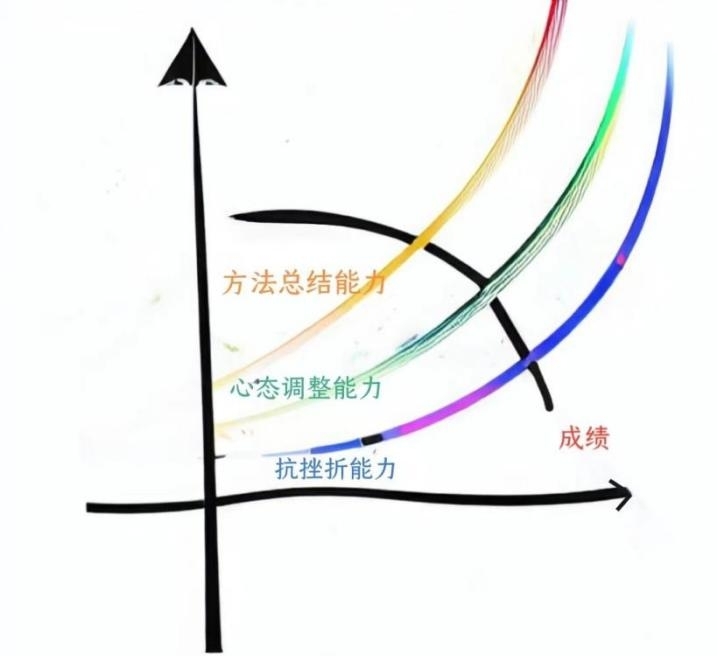

辅导教师随即拿出纸笔,邀请小A共同绘制“成长坐标图”(见图1)。在图中,X轴代表考试次数,Y轴代表水平。辅导教师引导小A画出自己波动的数学成绩曲线,同时,引导他回顾这几次挫败经历中,自己身上有哪些“看不见”的力量在增长。

小A: 我可能…抗挫折能力有成长吧,考砸了那么多次,还想着要考好。

师: 非常棒的发现!我们给“抗挫折能力”画一条线,它是上升的。还有吗?

小A: 我也想调整心态,虽然每次都很急,但好像也总结出不能着急的经验了。

师: 太好了!这叫“心态调整的经验值”也在提升。

图1 成长坐标图

本阶段辅导充分运用了认知行为疗法中的认知重构技术。

1.体验式游戏,松动思维定势。通过一个生动的体验式游戏,让学生直观领悟到“注意力选择性偏差”的存在,松动了其“只见问题,不见成长”的思维定势。

2.可视化工具,重构失败定义。创造性地使用“成长坐标图”这一可视化工具,将模糊的、内在的成长(如抗挫折能力)变得清晰、可见、可量化。当小A亲眼看到代表内在成长的曲线在持续上升时,他对于“失败”的定义被彻底颠覆,有力地打破了“我很差劲”的核心信念,为重塑自信奠定了坚实基础。

第三阶段:巩固赋能,构建可持续成长路径

经过前两个阶段的辅导,小A的认知和情绪都得到了显著改善,重拾了自信。然而,辅导的最终目的并非解决当下的问题,而是要让学生掌握自我成长的能力。本阶段的核心目标是巩固辅导成果,并传授给小A一套可持续的自我赋能方法,防止其在未来的挫折中再次陷入困境。

(以下为辅导片段)

看到小A重燃信心的样子,笔者为他感到高兴,但同时也预见到了一个潜在的“陷阱”——学生在信心高涨时,容易设定不切实际的目标,从而导致新的失败和更深的挫败感。

师: 看到你现在充满信心,我真的很为你开心。你觉得我们今天聊完回去,下次考试成绩就会好起来吗?

小A: (坚定地点头)我觉得会!我有信心了!

师: 有信心是特别好的事,说明你学会了给自己赋能。那我问你,你希望下次考多少分呢?

小A: 我想考到80分以上!

师:(肯定其愿望,同时引入现实检验)这是一个很棒的目标!那从你现在的分数到80分,你觉得难度大吗?

小A:(想了想)……是挺难的。

师: 那我们设想一下,如果你现在就觉得很难,努力过程中万一又碰到困难,会不会又开始沮丧、怀疑自己?等到结果真的没达到,会不会比这次更失望,更没有信心了呢?

这个问题让小A陷入了沉思,他轻声说:“很有可能。”

师: 这里可能有一个我们自己给自己挖的“信心陷阱”:一有信心就定一个很高的目标,结果很可能再次失败,然后就更郁闷了。为了避免掉进这个坑,我们可以试试一个“双层目标设定法”。

小A: 是要把目标定低一点吗?

师: 不完全是。我们可以把目标分成两种。一种是“方向性目标”,就像灯塔,可以定得高一点、远一点,比如“80分”,它负责指引我们努力的方向。另一种是“过程性小目标”,它像我们脚下的台阶,必须是具体的、每天都能完成的、难度不高的。比如,“今天数学作业书写工整”、“今天比昨天少错一道选择题”。这种小目标一旦完成,大脑就会分泌多巴胺来奖励你,让你感到快乐,从而更有动力走下一步。你觉得这样的小目标,你能给自己定出来吗?

小A表示可以,并当场尝试设定了几个具体的小目标。笔者最后提醒他,每完成一个“小目标”,都要记得看见自己的进步并好好鼓励自己,因为持续地“看见成长”,成长的力量才会源源不断。

本阶段辅导的核心是传授具体的、可操作的自我管理工具,体现了“授人以渔”的辅导理念。 辅导教师预见性地指出了“信心陷阱”这一常见认知误区,并引入了“双层目标设定法”。该方法巧妙地结合了目标设定的SMART原则和行为主义中的“塑造”(shaping)技术。

1.分离目标,化解焦虑与无助。该方法将宏大的、可能引发焦虑的远期目标(如“考80分”)转化为一个积极的“方向性指引”,保留其激励作用;同时,将行动的焦点放在具体的、可控的、可达成的“过程性小目标”上(如“作业书写工整”)。这种“化整为零”的策略,有效降低了学生面对巨大挑战时的畏难情绪和无助感,通过完成一个个微小的、可确定的任务,帮助其建立起一个“微小成功→积极反馈→内在动力增强”的正向循环,这对于打破“习得性无助”的思维定势至关重要。

2.聚焦过程,强化成长型思维。“双层目标设定法”引导学生将评价自我价值的重心,从不可控的“考试结果”转移到可控的“日常努力过程”上来。这不仅让学生每天都能体验到成功感和掌控感,更是对成长型思维核心理念的一次深刻实践和强化——即强调努力、策略和过程的重要性远超于天赋和结果。最终,通过这一工具的运用,学生能够从一个被动的求助者,转变为一个能够主动管理自己学习和情绪的、具备自我赋能能力的成长者,从而确保了辅导效果的长期性和可持续性。

三、效果与反思(一) 辅导效果

经过系列辅导,小A的状态发生显著积极变化。情绪上,从最初的低落、退缩变得开朗、自信,能够主动与人交流。认知上,其“考不好=我没用”的核心不合理信念得到松动,开始能够客观看待分数波动,并主动发现自己在过程中的努力与进步。行为上,他重新燃起了对学习的兴趣和动力,并开始运用“双层目标法”进行自我管理,学习状态明显改善。

(二)辅导反思本案例的成功,关键在于辅导者始终秉持并践行了“看见成长”的核心理念。这给予我们两点深刻启示:

首先,心理辅导的核心是“赋能”而非“除弊”。 面对学生的学业挫折,传统方法容易陷入“问题分析-纠错指导”的循环。而“看见成长”策略则另辟蹊径,它不与“问题”直接对抗,而是去发掘和点亮问题背后被遮蔽的“资源”——那些在困境中磨砺出的坚韧、勇气和智慧。当学生被引导看见这些宝贵的内在财富时,其自我价值感和解决问题的力量便会从内部生长出来。

其次,“看见成长”的理念具有广泛的推广价值。 这种视角不仅限于心理辅导室,更应成为广大教师和家长的一种教育自觉。教师可以在班级管理和日常教学中,有意识地表扬学生的努力过程、策略创新和面对困难的勇气,而非仅仅是成绩。家校沟通时,也可以引导家长分享孩子除了分数之外的“成长故事”。通过在教育生态中系统性地植入“看见成长”的文化,我们才能真正培养出拥有强大心理韧性和终身成长能力的下一代。

【参考文献】

[1] (美)卡罗尔·德韦克. 终身成长[M]. 楚舒, 译. 北京: 中信出版集团, 2017.

[2] (加)戈登·诺伊费尔德, (加)加博尔·马泰. 粘住你的孩子[M]. 陈忻, 译. 北京: 九州出版社, 2022.