从忧郁自伤到乐观自信

——自伤行为学生心理辅导个案

陈保华(上海市浦东新区特殊教育学校,上海 200136)

摘要:一名多重残疾儿童在七年级下学期再度出现用小刀划手腕的自伤行为,心理老师通过危机干预、家校合作、正念冥想、认知行为疗法等多种辅导技术,对她进行了两年半的心理辅导,有效地帮助她控制了自伤行为,并找回了乐观自信的生活状态。

关键词:多重残疾儿童、自伤行为、认知行为治疗

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:

一、个案概况

(一)基本信息

小树(化名)是一名多重残疾儿童,存在轻度智力障碍(智商67)、先天性耳聋(佩戴人工耳蜗)和语言交流障碍。她有口语交流能力,但语音异于常人。幼儿园、小学均在普通学校就读。小学五年级期间,因自身障碍、家庭环境特殊、学校适应困难等因素影响,出现了自伤行为(用小刀划手腕)、社交回避、拒学等表现,经上海市精神卫生中心医生诊断为精神病性障碍,通过药物治疗(服用利培酮)情况稳定后转入我校启音部七年级就读。七年级上适应良好、情绪稳定,七年级下病情复发,再次出现自伤行为。

(二)家庭情况

小树家庭情况特殊,她是母亲领养的孩子,但母亲长期在外地经商,主要由外婆照顾。外婆年逾七旬,患有轻度老年痴呆,祖孙二人沟通不畅,关系不佳。因母亲领养残障儿童给家庭带来负担,外婆对母亲满腹怨言,时有争吵。母亲不在沪期间,由住在同一小区的姨妈扮演临时监护人的角色。

(三)辅导概况

在七年级下的一节心理课后,小树主动告诉心理老师,最近又划手腕了。她把衣袖拉起来,一道新鲜的伤痕清晰可见。老师立即把她带到心理辅导室,进行了初步的问题评估。通过评估发现:近期没有发生重大生活变故,没有明显诱发因素,自行停药有一段时间了。综合现状评估与既往病史,判断该生精神病性障碍复发了,存在较大危机风险。于是启动心理危机干预程序,并陆续对小树开展了跨度两年半的心理辅导,直至陪伴她毕业。

对小树心理辅导分为两个阶段:(1)急性干预期。从得知自伤行为复发到七年级结束。辅导频率为一周一次,共辅导了10次,辅导重点聚焦于危机干预、稳定情绪和维持基本的社会功能。在心理辅导的同时,转介至上海市精神卫生中心,继续接受药物治疗。(2)巩固维持期。该生八、九年级期间,心理老师以导师的身份对小树开展心理辅导,辅导重点聚焦于情绪疏导与认知调整。辅导频率不固定,小树遇到问题可主动找老师。如小树没有主动求助,老师则以导师身份,每月与她谈心1次。此阶段共进行了18次辅导。维持阶段继续遵医嘱服药。

二、个案概念化

(一)个案评估

医生给小树的诊断是精神病性障碍,但没有明确具体的障碍类型。

运用抑郁自评量表(SDS)对小树的情绪状态进行了评估,评分为75,达到了重度抑郁的水平。情绪低落、生活无意义感、感觉自己是个没用的人、假如我死了别人会过得更好4个项目回答很快,且给出了最高分值。量表评估结果显示,小树在自伤复发时存在明显的抑郁状态。

小树自述母女关系良好,但母亲长期在外地,她大多数时间和外婆一起生活。外婆老糊涂了,经常反复问同一个问题,让她烦不胜烦。有时忍不住发脾气,外婆会骂她神经病、脑子坏了,叫她“去死吧”。外婆脾气不好,不仅跟她吵,还跟母亲吵,她最害怕外婆与母亲吵架。

小树自行停药有两方面原因:首先有病耻感,不想被别人当成神经病,希望通过自身努力而不是药物来控制情绪;其次,她认为服药需要花很多钱,想省钱。害怕花钱并不是因为家里缺钱或者家长不给她花钱,而是她自我感觉不能花太多钱。七年级上学期,母亲想帮她换一个更优质的耳蜗、买一辆山地车,但她都因怕花钱拒绝了。

普校的学习经历给她留下了创伤。自述老师对她不好,经常被罚站。同学们欺负她嘲笑她,说她是神经病、“港度”(沪语,傻子的意思)。没有人跟她玩,没有一个朋友。说起这段经历,她又伤心又愤恨,为自己的不幸遭遇伤痛,恨别人对她不公。受这段经历影响,防卫心很重,容易误解他人。刚来我校时,有个男生经常推推她、拍拍她。他其实是想引起她的注意、想跟她做朋友,事实上后来他们也成了好朋友,但当时她固执地认为对方是在欺负她。

据母亲介绍,小树是她从福利院领养的孩子,当时并不知道她有听力障碍。发现问题后,想过要把她送走,但可怜孩子,相互也有感情了,就舍不得了。后来帮她安装人工耳蜗,和外婆两个人一起把她抚养长大。日常生活主要由外婆照顾,母亲上海外地两地跑,姨妈根据需要搭把手。小时候她各方面发展稍慢一点,但并没有突出的问题。进入小学后,问题开始爆发出来。智力本身落后,学习跟不上。普校老师学业要求高,经常批评小树,罚抄作业,给她带来很大心理压力。同学欺负她、排挤她,在学校过得很不开心。五年级出现划手腕的行为,不肯出门,不愿意上学。这时候带她去看病,接受药物治疗,并休学一年。情况稳定后,仍然不愿上学,因此转入特殊学校。进入特校后,适应得不错,还交到了朋友。母亲看她状态稳定了,又去外地工作了。尽管母亲强调,在抚养的过程中,一直把小树当亲生孩子对待,没让她知道自己是领养的,但是小树对自己的身世是心存怀疑。在母亲来校与老师交流的时候,她刻意强调母亲是亲妈。

(二)个案概念化

对小树精神病性障碍的理解与解释属于医学范畴,这里不做探讨。根据评估收集到的信息,以心理病理学和认知行为治疗(CBT)理论为基础,对巩固维持期小树情绪问题的发生、发展机制做出以下解释。

心理病理学的研究表明,所有的精神病性障碍都有生理基础并存在遗传倾向。因此推断小树的发病是有生理基础的,其原生家庭可能存在相关遗传素质。遗传因素是否表征出来,与后天的成长经历有关。如果成长环境中的保护性因素足够,成长过程比较顺利,遗传因素不一定会表征出来。小树的家庭环境特殊,母亲是养母,主要抚养人是外婆,母亲角色间断性缺位,父亲角色缺失,家庭关系不和谐。在这样的家庭环境中,小树极度缺乏安全感,从她没有足够的底气花钱可以窥知一二。普校的学习经历更是激发遗传素质表征的重要因素。在此期间她得不到认可、不断被否定、被孤立,严重影响其自我价值感。她觉得自己是一个没用的人、生活无意义、她死了别人会过得更好等,都是低自我价值感的体现,也反映出她的核心信念是极其负性的。负性的核心信念,衍生出功能失调的规则与假设、负性的自动想法。例如我不能受欺负,受人欺负就说明我没用。当生活中出现有压力的激发性生活事件时,如同学骚扰她,她马上就会猜心思:“他是不是觉得我好欺负?”于是产生愤怒情绪,引发防御反应,继而激发别人的对抗,强化其负性核心信念,“他真的在欺负我,我真的好没用,为什么受欺负的总是我?”

三、辅导目标

急性干预期有三个主要目标:(1)控制自伤行为,降低危机风险。(2)维持基本的社会功能。小树喜欢特校学习环境,坚持上学,维持作为学生的基本社会功能对于其心理康复非常有利;(3)疏导负面情绪,增强安全感。在此阶段,小树的情绪不稳定,过去的创伤经历不断地闪回,因此做好情绪疏导,强化安全感是非常必要的。

巩固维持期有两个主要目标:(1)学会通过改变看法来改变情绪,缓解日常生活中的情绪困扰。小树容易因生活琐事产生情绪困扰,主要原因在于其认知偏差,改变看法可以从根本上帮助她调整情绪。(2)发现优势,增强自我认同。低自尊、无价值感是小树最核心的问题。通过帮助她发现自身优点和长处,增强她的自我价值感,提升自我认同。

四、辅导过程

(一)急性干预期重要工作

(1)家校协同,危机干预

做好心理危机干预工作。与小树签订安全计划书,要求她允诺不再实施自伤行为。提供心理老师、班主任、同伴辅导员等人的联系方式和市区心理热线电话,方便她及时求助。对于服药的问题,做好心理教育。告诉小树心理和身体一样,都会生病。同身体生病一样,心理生病了也需要吃药,这是很正常的。医保可以支付医药费,看病吃药不需要花很多钱,不必担心钱的问题。通过心理教育帮助她减轻病耻感,正确看待服药,增强坚持服药的意愿。

构建家校合作同盟。联络小树母亲尽快回沪,并第一时间组织家校合作会议,邀请学校德育主任、教导主任、班主任、心理老师、卫生老师等人员出席。通过会议做了以下工作:与家长签订安全责任书,提醒家长做好24小时监护;出具转介建议书,建议家长带孩子去医院就诊,并遵医嘱配合治疗;开展心理健康宣教与家庭教育指导,建议家长为了孩子的身心健康,调整家庭环境,尽可能陪在孩子身边;向家长说明学校将采取的一系列关怀措施,包括在校期间全程有人陪护,学科老师降低学业要求,心理老师开展心理辅导等。通过这些措施让家长放心,学校不会把小树拒之门外,争取了家长的信任与合作。

小树母亲的配合度很高,对于学校给出建议,全部遵照执行。首先,第一时间带孩子看病,监督孩子遵医嘱服药。药物治疗效果显著,在服药一个月左右,小树的情绪趋于稳定,负性认知减少。第二,对家庭环境做了重大调整。重新装修了一套房子,供母女二人居住。母亲还暂时放下工作,一心一意陪伴她。第三,与老师保持积极的沟通。有一次,小树与同学有点小矛盾,她感觉自己被全班同学孤立了,情绪十分低落。母亲主动与班主任沟通,班主任及时联合心理老师,对小树和同学开展引导,帮助他们有效地化解了矛盾,避免了事态扩展。

(2)心理辅导,重获安全

首先,提供充分的空间让小树倾诉,通过镜像式的回应,同理她的情绪,鼓励她充分表达。然后,通过正念冥想帮助她做好情绪包扎,强化安全感。

小树反复哭诉在普校的创伤经历。有一次数学课上,老师叫她回答问题,她说话声音有点怪,一说话同学就哄堂大笑,老师不但没有制止,反而要求她再说一遍。她认为老师故意刁难她,就拒绝再次作答,结果被罚站了。下课的时候,她听到几个同学在议论,听到“港度”这样的词,觉得是在说自己,跑过去大声质问“你们说谁是‘港度’?”同学都不理她,还说“神经病又发神经了”……小树一边诉说一边痛哭流涕,情绪难以自已。当她这样倾诉的时候,曾试图引导她从不同的角度去看问题(如老师可能并不是想要刁难你,他只是没有听清楚你的话,想请你再说一遍),发现她的情绪反而更加激烈。因此采取接纳的态度,接受她所有的情绪和想法。在情绪得到释放后,通过正念冥想,进行会谈收尾:请闭上眼睛,找一个舒服的姿势坐在椅子上。慢慢地做三个深呼吸。深深地吸气,慢慢地呼气,再来一次……现在,请慢慢地睁开眼睛,看一下周围的环境,你看到了什么?听到了什么声音?你在哪里?跟谁在一起?在做什么?你现在感觉安全吗?现在有人欺负你吗?请慢慢复述以下内容:那些事情都过去了,现在的我是安全的,老师们都很关心我,同学们都很友好,没有人欺负我,我很安全。妈妈回来了,妈妈会陪着我,我很安全……请体会一下这种安全踏实的感觉,带着这种感觉回到教室,回到生活中。

(二)巩固维持期重要工作

此阶段主要采用CBT开展辅导。小树毕竟是特殊儿童,有些专业概念难以理解,也没有那么强的执行力完成家庭作业。因此在辅导过程中,没有遵循CBT的规范程序进行,而是聚焦小树当下遇到的问题展开辅导。接下来简单介绍两个典型案例。

(1)绝交事件

在一次社团课上,小树收到了两位男生的绝交信。这两位同学本是她的好朋友,他们经常一起玩。收到纸条后,她很伤心,当场哭了出来。看到她情绪失控,有同学立即跑到心理辅导室找心理老师。老师立即把她带到心理辅导室,了解相关情况。令人意外是,她伤心并不是因为两位男生要跟她绝交,而是认为M同学在离间她和两位男生的关系。M同学是班干部、成绩优异,在班级里颇有号召力。原本她俩也是好朋友,但因小树情绪过于敏感,M同学感觉心累,就疏远了她。小树感受到了M同学的疏远,受防卫心驱使,认为M同学在恶意排挤她。当这件事情发生时,她不自觉地怀疑是M同学在捣鬼。老师看到了这一点,但认知说服只会加强小树的防御心理。因此,在征得小树和M同学双方的同意之后,让她们来了一场对质。通过当面对质,小树发现M同学并没有像她猜测的那样从中作梗。原来,两位男生跟M同学抱怨,小树总是让他们请客,却从不请他们。M同学就建议说,如果你们觉得不公平,不请客就好了。M同学没想到,两位男生竟然写了绝交信。通过对质帮助小树看到M同学的视角之后,再对小树进行了认知引导:明明是两位男生跟你绝交,为什么会生M同学的气?为什么会猜疑M同学,而不是其他同学?对M同学的情绪是生气,为什么哭得那么伤心?是不是有这样一种感觉,我又被孤立了?……通过这样的探讨让她意识到:因为自己心怀芥蒂,所以事情发生后才会不自觉地猜疑M同学。伤心是因为眼前的事情唤起了过去的经历。

(2)游园风波

在世界自闭症日前后,某海洋公园为特殊儿童提供了一次免费游园的机会。小树与同学约好一同游园,却遭到了同学家长的反对。小树既生气又伤心,久久无法平静。她愤愤不平,这个家长怎么这样,家长不应该支持孩子与同学一起出去玩吗?她自我怀疑,是不是因为我看精神科医生他们不让孩子跟我一起玩?我已经在努力调整了,情绪状态好很多了,我还要怎么做,他们才能接受我……面对情绪崩溃的小树,先运用情绪着陆技术,帮助她平静下来,然后做了如下引导:可能存在两种情况,一种是该家长有别的考虑,不想跟你一起玩;另一种确实是因你看精神科医生存在偏见,不愿意跟你一起玩。如果是第一种情况,如家长觉得跟不熟悉的家庭一起玩很尴尬。他有权利选择跟谁一起玩,他人无权指责,你也不用因此难过。如果是第二种情况,该家长确实存在偏见,他对所有看过精神科医生的人都存在偏见。他的这种偏见跟你有直接的关系吗?因为你看过精神科医生所以他才有这种偏见吗?你不看医生他就没有这种偏见了吗?你好好调整自己的心理状态,以后不用看医生了他的偏见就会消失吗……通过一系列苏格拉底式的诘问,让她意识到,对方的偏见与自己无关,无须因他人的偏见伤心自惭,也无须为了讨好别人而改变自己。最后用生活中具体的事例,引导小树发现自己的进步与优点:你有很强的独立生活能力,妈妈在外地工作期间,你能把自己照顾得很好。你知道自己喜好和优势,有清晰的生涯规划。你乐于助人,经常帮老师收发材料,安慰不开心的同学。你人缘很好,尽管家长不支持,但同学依然乐意跟你做朋友……

五、辅导效果

作为学校心理老师,面对重性心理疾病,没有成竹在胸的辅导方案,只能摸着石头过河。令人欣慰的是,对小树的辅导取得了良好的效果。小树的自伤行为得到了有效控制,辅导期间没再出现。学校适应良好,尽管其学习成绩并不好,但她依然享受校园生活,积极参与各种活动,还成了老师的好帮手。咨访关系良好,生活中遇到问题时,小树都会主动来找心理老师。尽管她依然存在固执、执拗的特点,但其思维的弹性增加了,能够尝试从他人的角度看问题了。自信心显著增强,不再像以前那样轻易因别人的态度自我怀疑了。她找到了自己喜好和成就感,喜欢美食也擅长做美食,中考的时候如愿考上中职,学了喜欢的烹饪专业。

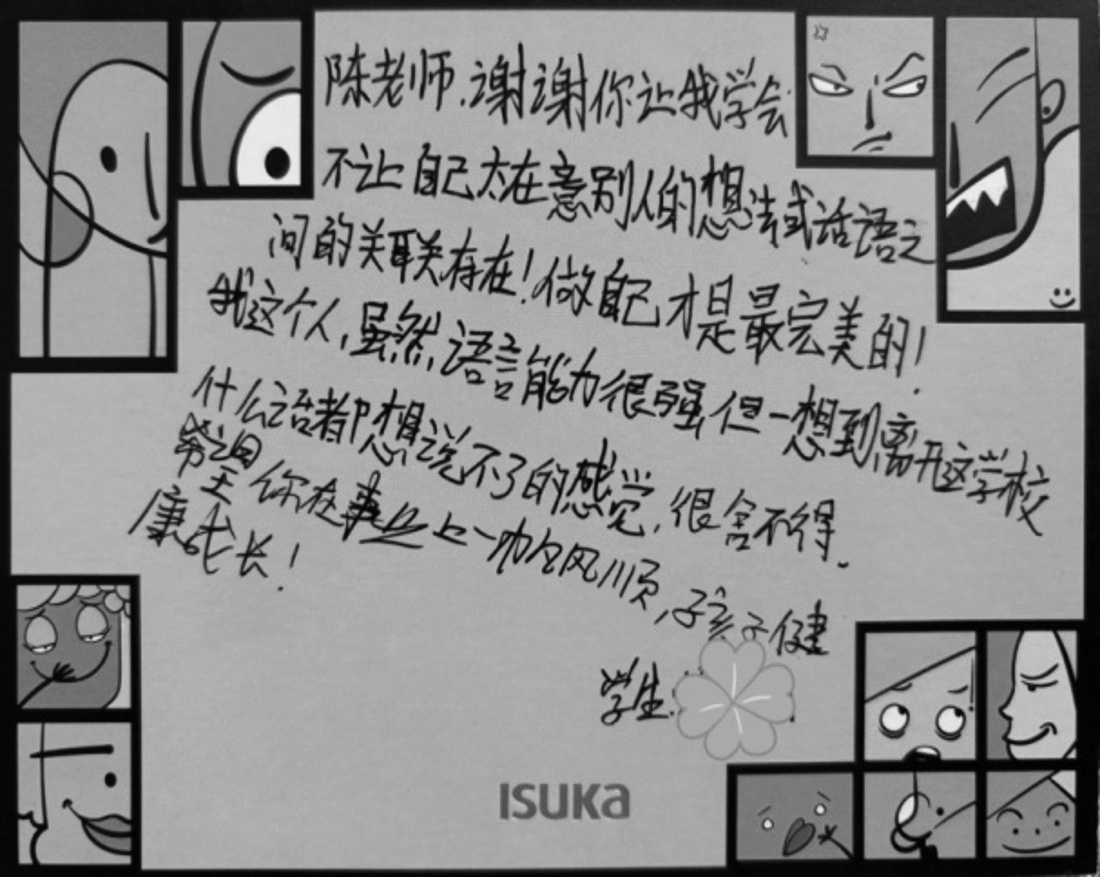

在毕业离校前夕,她送给老师一张贺卡,上面写着:谢谢老师让我学会不要太在意别人的想法……她能有这样的反馈,说明辅导过程中的认知调节工作是有效的,她的认知真的有所改变了。

六、辅导反思

对小树的辅导能取得良好的效果,主要有以下方面的原因。

第一,小树自身有积极的内在力量。她主动改变的动机很强,善于求助。尽管语音有异常,但她很善谈,在习惯其语音之后,可以进行深入的交流。智力虽然落后,但她也有一定的领悟力,能从亲身经历中学习反思。

第二,环境的强大助力。母亲对家庭环境做出的调整,控制了诱发因素,提供了安全感,保证了药物治疗的持续,帮助她较快地走出了危机状态。特殊学校提供的包容、温暖的支持性环境,让她感受到被尊重、被接纳、被认可,自我价值感得到了修复。

第三,心理辅导的温柔守护。心理老师最开始被精神病性障碍的诊断吓到了,没想过要改变她,只想着陪伴她平安毕业。做好了打持久战的准备,并能根据实际需要,灵活应变。在急性干预期,小树情绪过于激烈、认知固化严重,就做好情绪容器的角色,不着急改变她。在巩固维持期,小树自认为“好了”,求助动机降低,则抓住全员导师制工作契机,以导师的身份与她谈心,让辅导得以延续。在运用CBT的过程中,没有按照标准程序进行,只是运用其核心理念,引导小树发现自己认知上的局限。通过这种锲而不舍、水滴石穿式的温柔撬动,最终帮助小树看到了自己认知上的偏差,做出了积极的改变,找回了乐观自信的生活状态。

通讯地址:上海市浦东新区羽山路1890号

邮编:200136

联系人电话:13524209326

邮箱:31361871@qq.com