拨云见日

—— 一次单元咨询模式下高中生人际关系危机干预的实践与思考

尹平平 四川省温江中学 成都611130

摘要:一次单元咨询模式以咨询目标为导向,适用于各中小学学生由于各种限制因素不能长时程咨询的现状,旨在有限的时间集中探讨来访者的困扰,帮助来访者减轻或消除困扰。本案例中,采用一次单元咨询模式对学生进行危机干预,聚焦于来访者的小改变,激励来访者的力量与资源,以达到安身与安心的干预目标。

关键词:一次单元 危机干预

一、个案概况

小A,16岁,高一学生,汉族。有小5岁的弟弟,父母是工人,家境一般,平时与父母关系一般。成绩中下等,性格内向,人际关系一般,社会支持少。半个月前与朋友发生冲突,感到很烦躁、愤怒,有躯体症状:头疼、胸闷,喘不过气,近两周表现出入睡困难、易惊醒。有从初三至今不间断的有小刀割手的行为,有自杀念头,高一开学一个半月后主动到心理中心寻求帮助。

二、干预方式

“一次单元咨询模式”是台湾学者王智弘与杨淳斐应短期咨询趋势及网络咨询特性在2004年正式提出的一种实务工作模式,源于电话、网络心理咨询,非常适用于咨询时间有限的情况。它以结构性程序为脉络,以良好的咨询关系为基础,以问题解决为导向,咨询的重心是协助当事人发掘其生命的意义与力量[1]。在此基础上,陈秋燕根据咨询心理学、创伤心理学和危机干预的基本理论,结合危机干预的临床经验,提出了一次单元的五个步骤和相应的基本技术[2]。本个案根据陈秋燕提出一次单元咨询模式进行辅导,在咨询中聚焦来访者的小改变,激励来访者的力量与资源,强调来访者当下就能采取的行动,肯定她的的努力与进步,为来访者增加信心,灌注希望。

三、干预过程

(一)建立关系

一次单元咨询注重与来访者建立良好的咨访关系,在安全信任的咨询关系中,来访者更愿意开放自己、认识自己,和探索自己。

(1)“建立关系”的技术:倾听、关注、反映、轻微鼓励、开放式提问。

(2)“建立关系”的重点:了解小A前来咨询是因人际冲突而带来的心理失衡,想要通过咨询缓解情绪,通过反映、共情、无条件积极关注获得小A的信任。

(以下为辅导片段)

心理老师:小A,你好。我是心理老师尹老师。谢谢你对心理中心、对我的信任。在今天的咨询过程我将尽我所能的为你提供帮助,同时,为了自己也需要你付出努力和行动。今天咨询的内容是保密的,如果涉及到伤害自己和伤害别人的部分需要突破保密,突破保密的部分我也会先告知你,关于咨询的设置你有不清楚的部分可以随时问我。【讲清咨询的设置】

小 A:好。

心理老师:小A,你主动预约了心理咨询?发生什么事了吗?【开放式提问】

小 A:老师,我觉得我很累,很烦。前段时间我和我好朋友吵架了,就是我给她发消息她没回我,但我却发现她发了朋友圈,还在朋友圈下面回复别人的评论。我就觉得很生气,我就发消息骂了她,我骂得很难听,然后她也回骂了我,就说了绝交。晚上越想越气,一晚上没睡。

心理老师:被朋友忽视让你很郁闷、很愤怒【反映】

小 A:对啊,她每次给我发消息,拿到手机后我都会第一时间回她。她有时间回复评论,都没有回复我。我就觉得为什么我们俩之间的相处,总是我在迁就她,有种热脸贴冷屁股的感觉。

心理老师:回想和她相处的过程,你感到特别委屈。【反映】

小 A:对,所以这次我狠狠的骂了她。

心理老师:嗯哼。【轻微鼓励】

小 A:但我也还是没解气,从吵架到现在,我们就没有联系了,也把对方给拉黑了。之前我会把每天在学校发生的事情好的坏的都给她说,她也会给我说,自从拉黑了以后,我就没有人分享这些事了,每天上课都在想这些事,真的很烦。前2天班主任带我去办公室谈话,说我作业没完成,这段时间成绩直线下降,问我最近到底在干什么,我也不知道怎么回答,我觉得都是她害的。

心理老师:和她吵架的事在你脑中转来转去,一直折磨着你,影响到了你的学习。【反映】

小 A:嗯,我现在还是想先把学习搞好,毕竟我是学生,还是要学习的。但之前落下很多课,很多地方都听不懂了,就算我想努力我也没有办法。我不想问同学,我和他们都不熟,更不想去问老师。之前和我妈说想补课,我妈让我多在学校问老师,如果还是学不懂,再考虑外面补课的事,因为这个和我妈吵了一架,我和我妈讲不通,我现在也不知道怎么办了。

心理老师:听起来,每件事的走向都不是很顺。【反映】

小 A:对啊!老师,我到底该怎么办啊,我真的好讨厌现在的一切,讨厌我的生活,讨厌我现在的学校,讨厌我碰到的这些人,我也很讨厌我自己。

心理老师:我听到你因为近期发生的事感到烦躁、郁闷,每件事都很具体,对此你感到无可奈何。另一方面,你因为这些不顺心的事对生活失去希望,对自己产生怀疑。【概述】

小 A:是的,我常常觉得我还不如死了,死了就不会那么痛苦了。

对于建立关系阶段需要说明两点:

第一,小A是首次进行心理咨询,因此在咨询开始便向小A说明咨询的设置,特别是有关保密例外的情况。不少学校心理咨询师对咨询开始就告知保密例外感到担心,担心学生因此会隐瞒自己的自伤行为和自杀意图。而笔者对此有不同的意见,笔者认为讲清咨询设置对取得来访的信任更有利。随着咨询关系的建立,当来访对你产生信任感,他也会更愿意在你面前袒露心声。反之,一开始未说明保密例外,当来访有危机表现时,再告知无法为其保密,来访者会有一种背叛感,无助于接下来的干预及后续的工作。

第二点,建立良好关系不仅需要倾听、关注、轻微鼓励来访者,还应尝试站在来访者的角度去理解他的困境、想法和感受,如同“穿着来访者的鞋子走路”[3],让来访者感觉到尊重、理解、接纳。在这一个环节建立融洽的氛围并发展咨询关系,不仅有助于收集来访更多的情况,也促进来访者在咨询中去表达与探索。

(二)第二步:了解问题(10分钟)-危机评估

在这个阶段,咨询师需要了解来访者的问题及其影响,评估当事人心理问题的性质,增加来访者的自我认识和自我探索。

(1)“了解问题”的技术:反映、重复、具体、沉默。

(2)“了解问题”的重点:了解人际冲突对小A的影响,对小A进行自杀风险评估。

心理老师:小A谢谢你对我的信任,愿意给我分享你的烦恼。和朋友的冲突就让你够心烦了,再加上和妈妈的沟通也不顺畅,学习上也不如意,你最近过得很艰难。你刚刚提到“不如死了算了”,这是怎么回事呢?【反映+开放式提问】

小 A:我真的觉得很累,很痛苦,每天一醒来就感觉很绝望,不管在干什么我都觉得很烦,我在学校看到其他同学过得好像挺开心的,我就觉得更痛苦了,就好像和他们不是一个世界的人。如果死了我就解脱了,不用面对这些烦心事。

心理老师:这个想法持续多久了?【开放式提问】

小 A:十来天吧。

心理老师:你准备用什么方式结束自己的生命?【开放式提问】

小 A:跳楼或者吃药吧。

心理老师:有考虑过在什么地方跳吗?【具体】

小 A:我家小区楼顶上。

心理老师:几楼?【具体】

小 A:31楼

心理老师:有上去过吗?【封闭式提问】

小 A:有,晚自习放学坐电梯到了小区顶楼,感觉太高了,肯定会很痛,我怕痛。

心理老师:之后呢?【开放式提问】

小 A:之后就想着还是吃药算了。

心理老师:准备吃什么药?【具体】

小 A:安眠药,但安眠药好像买不到,是需要药方的。

心理老师:你还想过其他方式吗?【开放式提问】

小 A:没有

心理老师:你计划什么时候试一试?【开放式提问】

小 A:不知道,可能特别心烦的时候吧。

心理老师:什么时候会特别心烦?【开放式提问】

小 A:在学校看着别人很开心,只有我很痛苦的时候。

心理老师:当你觉得你和周围格格不入,无法融入的时候,你就会非常痛苦。【反映】

小 A:是的,我会非常烦,很抓狂,很想大喊,摔东西,就想死,觉得死了就好了。我也不知道该怎么办,我真的很痛苦。【当事人哭了】

来访提到过“我还不如死了”,情绪不好时会用小刀割手缓解情绪。当来访者在咨询中表达有关自伤、自杀的内容,那本次咨询不是常规的心理咨询,而要进行危机干预。因此在这个阶段咨询师需要先进行危机评估,评估来访者的自杀意念、自杀计划、自杀行为。

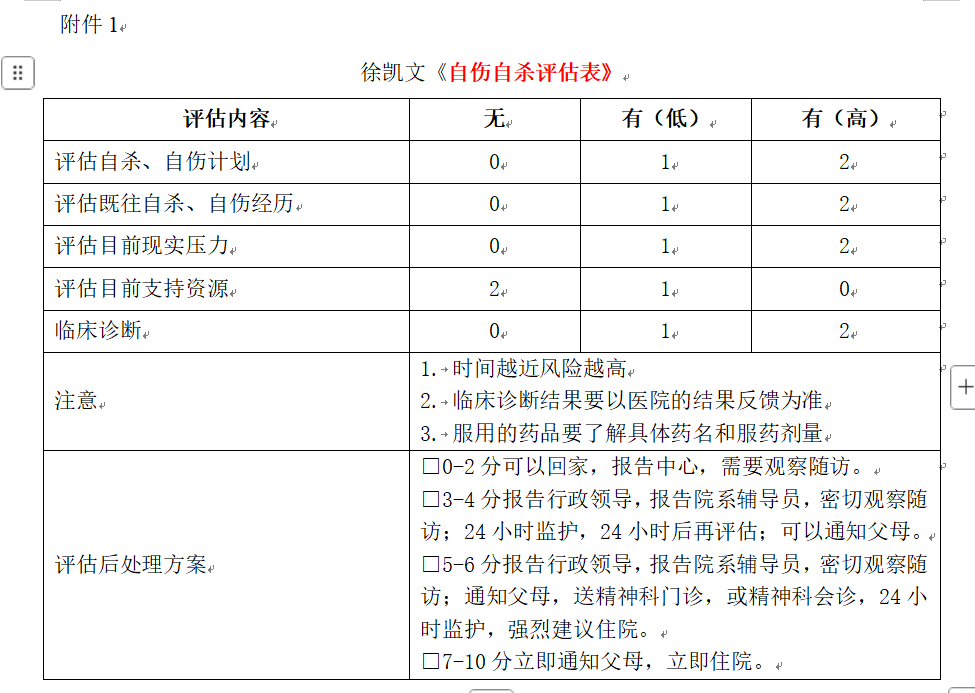

对照徐凯文(附件1)自伤自杀评估表评估发现,该来访为分6分,需要报告领导,通知学生父母,并转介到精神科进行更进一步的诊断与评估。

(三)第三步:应对方式(15分钟)

在这个阶段,咨询师需要在来访者众多的问题中协助他聚焦在一个微小的问题上,帮助来访者认识自己的应对方式,将他身上积极的部分和充满力量的部分反馈给他,肯定他的改变能力,同时也信任当事人的选择、责任和创造力。需要澄清的是,在应对方式阶段并不是要求咨询师去帮助来访者解决某个具体实际的问题,而是要用咨询的技术和手段了解来访者是如何解决自己的问题。

(1)“应对方式”的技术:具体、鼓励师提问、表达。

(2)“应对方式”的重点:肯定小A以往人际交往的成功经历,鼓励她运用以往的方法应对现在的困境。

心理老师:今天你提到了和朋友绝交,在学习上感到吃力,并且因为补课和妈妈争吵,我还听到你似乎不太适应现在的学校,和班上同学相处得并不好。在今天的咨询中,我们共同探讨哪一个话题,你觉得可以对你有些帮助。【具体】

小 A:朋友已经绝交了,我下定决心不会和好了。但和他绝交之后我就没有说话的人了,我之前每天会和她说吐槽我在学校遇到的各种事,现在觉得心理闷闷的。

心理老师:在学校里还没交到可以谈心的朋友,你会觉得很孤独,内心苦闷。【反映】

小 A:确实没有交到,因为我性格内向,之前因为胃病不舒服陆陆续续的请假,待在学校的时间不多。等正常返校后就发现大家已经有自己的小团体了,我就觉得很尴尬,也融不进去。

心理老师:听起来在很长的一段时间里你都是一个人,跟其他人几乎没交流。【反映】

小 A:不是完全不说话,也有交流,但就是那种小组讨论或者课间很简单的交流。

心理老师:你说的很简单的交流具体是指?【具体】

小 A:我们是分小组,每组6个人,班上活动经常需要小组合作,就会经常讨论学习任务。

心理老师:看来是有交流的,但这个交流似乎不是你期待的那种交流。(学生点头)那你期待的是哪种交流呢?【具体】

小 A:我其实想要那种就是每天都可以一起去食堂吃饭,然后吃饭的时候可以聊一下喜欢的明星或者是吐槽一下学习,就是那种会觉得我们是“关系好”的那种交流。

心理老师:你之前是怎么进行“关系好的”交流的?【鼓励式提问】

小 A:别人看到我桌上有偶像的小卡,会主动来找我聊偶像的事,聊的多了就变成了好朋友。

心理老师:现在会有人和你聊偶像吗?【封闭式提问】

小 A:其实还是会,但次数比较少,偶尔聊一聊。

心理老师:我发现提到偶像的时候,你脸上会有笑容。【反映】

小 A:(笑了一下)聊偶像的时候我觉得很轻松,如果刚好能换到我没有的卡,我那一天就会觉得很幸福。

心理老师:哦,原来在学校也没有那么痛苦,还是有一些开心快乐的事发生。【反映】

小 A:是有的,每次有人来主动和我聊天我还是很开心的,会觉得那一天没有那么煎熬。

(四)第四步:心理教育(10分钟)

在这个阶段,咨询师通过指导当事人掌握合理的方法,提高当事人的认知和行为的能力和方式,帮助当事人减轻压力。

(1)“心理教育”的技术:解释、个人分享、提供信息、建议指导。

(2)“心理教育”的重点:通过个人分享技术,提供信息帮助小A面对自己的人际困境,稳定小A的情绪,降低自杀风险。

心理老师:看到你说的追星、和朋友相处也让我想起我的高中时代。我高中的时候去了外地读书,在那个地方我一个人都不认识。班上的同学从小学、初中就是朋友,但我一个人都不认识,当时我也觉得非常的痛苦和煎熬。很长一段时间我都是一个人,做什么事都是一个人。后来,我发现班上有个女生长得很漂亮,也特别温柔,我会偷偷观察她,我特别喜欢她,我很想和她成为好闺蜜。于是,某一天上午放学后,我鼓足勇气问她愿不愿意一起吃个午饭,她有点惊讶的看着我,说好。那一次后,我高中三年每天午饭都是和她一起吃的,16年过去了,哪怕我和她在不同的城市工作,但我们依旧是对方最重要的朋友。【个人分享】

小 A:(眼睛里有点吃惊、有点触动)我感觉主动问要不要一起吃饭有点难。

心理老师:约一个不熟悉的人吃饭确实会有点困难,太过于挑战了。如果是约和你聊过偶像的人呢?约换过小卡的人呢?【建议、指导】

小 A:好像可以试一下。

心理老师:你准备怎么试一下?【具体】

小 A:就下次再有人和我聊偶像的时候,聊完我就问今天要不要一起吃饭。

心理老师:嗯哼,很好的方式,也很自然。【轻微鼓励】

小 A:嗯(点头),万一她拒绝呢?她说今天已经约了别人。

心理老师:那你愿意约她改天一起吃吗?【封闭式提问】

小 A:(笑)好像也可以。

心理老师:除了这个方法,还有想到其他什么方法吗?【开放式提问】

小 A:可能会很久都没人找我聊明星,我就会等很久。但我们小组的每天都会交流,总有小组讨论啥的,而且小组是坐在一起的,我好像也可以问问他们。

心理老师:你准备怎么问?【具体】

小 A:嗯...你们今天中午去食堂准备吃啥呀?要不要一起去。

心理老师:非常好的尝试,万一他们也拒绝了怎么办?【轻微鼓励+具体】

小 A:应该不会,他们挺照顾我的,之前我生病请假,他们会把每天的作业发给我,也会给我把试卷收起来放在我的柜子里。

心理老师:同一个小组的同学人很好【表达】

小 A:嗯,我如果主动约的话我觉得应该是可以的。

心理老师:如果真的被拒绝了呢?【具体】

小 A:那我就再等等,等找我聊偶像的人。

心理老师:你想过主动去找人聊你的偶像吗?【建议、指导】

小 A:没想过,但感觉也可以试试。

心理老师:你准备怎么试?【具体】

小 A:我也想过我这么被动别人会不会觉得我很高冷,对我有误解以为我不想聊天。如果我能主动的话可能会更有机会。

心理老师:什么机会?【具体】

小 A:和别人交朋友、和别人一起吃饭的机会。

小A的现实压力是对高中生活的不适应,主要体现在人际上。原有人际关系破裂,而新人际关系尚未建立。因此在本阶段,咨询师分享了自己在人际关系中的经历,旨在给来访一些启发,加以人际上的指导,提高来访的人际交往能力,有助于高中适应。

改变总是发生在咨询室外,在咨询中我们并不确定这些策略、技巧是否真的能帮助她应对当前的困境。因此与来访探讨努力尝试却失败的意义在于减少因失败产生的情绪奔溃、自我价值否定。与来访者共同进行失败场景的演练可以提高来访者应对能力,增强心理韧性。而这正是一次单元咨询所提出的理念:为来访者灌注希望,确保改变的持续性,而非灌输虚假的期望。

(五)第五步:总结咨询(5分钟)

在这个阶段,咨询师需要肯定来访者信心和能力,让来访者看到自己所取得的进步,激发来访者的能量,促进来访者对自己负责。

(1)“总结咨询”的技术:具体、鼓励师提问、概述。

(2)“总结咨询”的重点:肯定咨询效果,即对来访者进行危机干预的效果,强调行动改变,鼓励小A去尝试,去实践,将咨询中的收获迁移到咨询室外。

心理老师:聊到现在,我发现你心情比刚来的时候好多了。刚来的时候你因为最近发生的这些事感到很痛苦,很折磨,甚至想要一死了之。现在呢,还会有这样的想法吗?【概述+封闭式提问】

小 A:不会了,我也不会那么轻易去死的,刚刚那会真的想到这些事就太烦了,现在好像觉得也没那么糟糕。

心理老师:现在和刚刚有什么不一样?【开放式提问】

小 A:刚刚就觉得很烦,在学校做什么都很痛苦,现在没那么痛苦了,还有点期待。

心理老师:期待?【重述】

小 A:(笑着)期待有人来找我聊偶像,也期待自己能不能主动把那句“中午一起吃饭吗”说出口。

心理老师:我看到你已经忍不住跃跃欲试了。

小 A:有一点。

心理老师:我开始还挺担心你的,但看到你现在脸上有笑容了,并且对生活重新有了期待,我也替你开心。而且,你知道吗,你笑起来很好看,还有一个可爱的酒窝。【表达】

小 A:(笑)

心理老师:你碰到了一些适应的困难,在新学校没有交到朋友,会感到孤单,又碰上和原来的好朋友绝交,就很痛苦。【概述】而你今天主动来到咨询室,就是在寻找办法解决自己的困难,想要交到好朋友,想要早点适应环境。既然你能主动来咨询室,老师相信你也能主动的说出那句“中午要不要一起吃饭。”

小 A:嗯,谢谢老师。

在危机干预工作中,咨询结束对来访的风险再次进行评估非常重要。从小A的言语与非言语反应中能看到小A的改变,通过鼓励式提问强化小A的改变,肯定她的接下来的行动。

第一次咨询结束后,立即告知了班主任、家长,上报到学校学生发展指导中心,通过班主任邀请家长到校进行多方会谈。在会谈过程中,心理教师向家长解释来访者目前存在的心理问题、严重程度、风险等级以及转介治疗的急迫性。后续学校为学生开通了精神专科医院的绿色通道,对来访进行了转介。

四、总结与反思

一次单元咨询并非只做一次,是指咨询师在咨询中以咨询目标为导向,在一次咨询过程中就能达到一定的效果[4]。对这个学生总共进行了5次咨询,本文中呈现的是第一次咨询,主要的目标是进行危机干预,稳定来访的身心。

小A无论是在学校还是在家里,都常常被忽视。在家是会被父母无视的“乖乖女”,文静、本分,听话、懂事。在学校也是被忽视的“中等生”,守规矩、上课听讲、成绩中等。本次危机干预能取得良好的效果很大程度在于“看见”的力量,咨询师看见了她的情绪、矛盾、无助与孤独,陪着她寻找、试错、再出发。

在危机中,学生往往倾向于用“死”来摆脱困境。有些学生之所以如此,是因为他们找不到解决问题的途径。对此,我们可以通过心理教育和直接指导,向他们传授方法,并鼓励他们勇于尝试。另一些学生则因信心不足,被眼前的问题所困,缺乏面对的勇气。对于这部分学生,我们需要引导他们转变视角,帮助他们发现自身所拥有的资源。

危机,既蕴含着危险,也孕育着机遇;既有创伤,也有成长。我始终坚信,每个人天生都具备自我实现和成长的能力。咨询师的职责就是帮助他们揭开蒙在眼前的头纱,让他们看到真实而可爱的自己。

【后记】

在第二个学期的某一天,小A来到办公室找我预约心理咨询。在这次咨询中,小A提到了她与班上同学发生的冲突,这让我感到非常惊喜。从小A最新提出的议题中,可以明显看到她的成长——她从一个无法主动交友、对校园生活不适应的状态,转变为如今能够较好地适应学校生活,并且交到了好朋友。当我将她的成长反馈给她时,她沉默了片刻,然后看着我说:“老师,我确实发生了许多改变,但我还想变得更好,所以来找您了。”

参考文献:

[1]王智弘. 杨淳斐.一次单元咨商模式的概念与应用[J].辅导季刊, 2006. 42(1), 1-11.

[2]陈秋燕.疫情心理热线:一次单元心理咨询[J].心理与健康, 2020(4):3.

[3]克拉拉・E・希尔.助人技术:探索、领悟、行动三阶段模式[M].中国人民大学出版社,2013.

[4]王智弘. 杨淳斐. 一次的力量:含摄华人文化观点的一次单元咨商模式[M].台北:张老师文化出版社, 2016.