疼痛的“伪装者”

——家庭高期待下儿童自伤行为的短期焦点干预与成长

刘梦茹 (西安交通大学附属小学,西安710048)

摘要:为探讨短期焦点解决治疗(SFBT)对缓解家庭高期待下儿童自伤行为的有效性,深入分析一名个案。该个案在父母学业高标准要求下长期压抑真实自我,形成“乖巧”表象但内心痛苦,并出现情绪低落及自伤行为。辅导运用SFBT技术,包括:建立信任后运用奇迹提问、刻度化询问锚定改变目标与愿景;引导探索并记录“例外”情境以激活内在资源;通过角色扮演强化“我信息”表达技能;在家庭介入中重构自伤为“压力信号”,并布置“3分钟倾听”等具体化任务;制作个性化“应对卡”巩固行为替代策略。经八次辅导,来访学生的自伤行为显著减少并能有效运用替代策略,情绪量表得分降至正常范围,自我表达更真实坦然,亲子沟通改善,社会支持网络增强。

关键词:短期焦点解决疗法;自伤行为;家庭高期待

一、个案概况

晓安,女,12岁,小学六年级独生女。父母均为高学历专业人士,对其学业及行为要求极为严格,常以“完美”标准衡量,家庭互动中爱与认可常与学业成就挂钩。

晓安在校表现高度“乖巧”:成绩优秀,主动迎合期望(如疲惫也坚持兴趣班),同伴交往中模仿他人喜好以求融入(如假装喜欢不感兴趣的流行事物)。但其内心深感压抑,自述“每天都像在演戏”、“觉得自己很失败”,长期体验挫败感、低价值感,伴情绪低落和偶发失眠。

六年级上学期期中考试后,班主任发现晓安手臂内侧有指甲掐出的伤痕。经私下询问,晓安承认因“考试未进前三”感到强烈自责而出现自伤行为。班主任建议其接受心理辅导并告知父母。父母虽表担忧,但初期配合被动,认为“孩子只是压力大”、“需更努力”。

班主任和心理老师持续关注晓安,与其建立信任。六年级下学期初,晓安主动表示愿接受心理辅导。初步心理评估:晓安意识清晰,知情意协调,有自知力,后期求助意愿增强,无精神病性症状。其内心冲突(追求完美与能力落差、真实自我与虚假表现)具有明确现实诱因(家庭高期待),属常形冲突。不良情绪(低落)及行为(自伤)持续超半年,已影响自我认知(“失败感”)与行为模式(过度伪装),存在泛化。据此,初步评估为严重心理问题,属学校心理辅导范畴。

二、辅导过程

(一)建立合作目标:锚定改变支点

短期焦点解决治疗(SFBT)强调以目标为导向的合作关系。心理教师通过奇迹提问和刻度化技术,帮助晓安从“问题叙事”转向“解决叙事”,激活其内在资源。

心理教师:“假设今晚发生奇迹,明天你发现父母觉得‘普通快乐的晓安就很好’,你第一个注意到什么变化?”

晓安:“早上不用想该‘演’什么了……可能敢说‘妈妈,奥数班我不想去’。”

心理教师:“如果0分是完全伪装,10分是完全真实,你现在几分?过去何时接近4分?”

晓安:“现在……2分吧。上周美术课乱画机器人,老师夸‘有想法’,那时有3分。”

心理教师:“3分时身体的感受是?”

晓安:“肩膀突然变轻,像卸了石头。”

心理教师:“这1分进步怎么发生的?”

晓安:“那次……我没按‘该画的样子’画。”

目标具象化,确立双核心目标:

1.自伤频率从每周4-5次降至≤2次;

2.真实表达信心值从2分升至5分。

子目标:每日记录1次“无需伪装的时刻”(如美术课事件)。

晓安通过美术课机器人事件(不按标准创作却获表扬)首次体验“真实表达的安全感”,这成为撬动“必须完美”枷锁的支点。心理教师抓住该例外事件,将抽象目标“做真实自己”量化为可追踪的“信心值”,使晓安看清改变路径,为后续干预奠定精准方向。

(二)探索例外资源:发现隐藏的解决方案

SFBT认为“例外”是解决问题的钥匙。心理教师引导晓安系统扫描生活中的成功经验,将其“人际敏感”特质重构为觉察优势。

心理教师:“过去一周有没有‘警报器’意外安静的时刻?”

晓安:“有!周二和小丽吐槽作业多,她喊‘我也烦死了!’我们大笑……那会儿完全忘了警报器。”

心理教师:“这个例外告诉我们什么?”

晓安:“原来……不完美也能被接纳。”

心理教师:“数学考85分妈妈没批评那次,你做了什么促成这个结果?”

晓安:“爸爸出差,妈妈那周特别累……可能没力气骂我。”

心理教师:“这个发现对改善沟通有什么启发?”

晓安:“也许该趁他们心情好时表达需求……”

技术落地:

1.例外日记:记录三类“真实表达未被批评”事件(同伴互动/课堂发言/家庭沟通);

2.角色预演:模拟对父母说“今天需要休息半小时”(使用“我信息”模板:“我感到疲惫,需要暂停”)。

晓安在同伴吐槽事件中意外发现“真实可被接纳”(小丽的共鸣反应),打破“暴露缺点必被嫌弃”的灾难化预期。心理教师进一步关联母亲未批评85分事件(父亲出差情境),帮助她提炼“择机表达”的策略,为其主动与父母沟通埋下伏笔。通过聚焦“例外”打破问题固化叙事,晓安发现自身已拥有应对资源(如同伴支持、家庭沟通契机),强化“改变可能”的自我效能感。

(三)构建应对策略:设计最小可行改变

聚焦“小而具体”的行为实验。通过应对提问帮助晓安将自伤冲动转化为问题解决训练场。

心理教师:“当‘警报器’即将响起,你做过什么让它暂停或降速?”

晓安:“有次捏压力球……发现指甲掐皮肤的冲动减弱了。”

心理教师:“如果给这个办法命名,你想叫它什么?”

晓安:“‘压力转移术’!”

心理教师:“如果向三年后的晓安请教应对方法,她会说什么?”

晓安:“她会说:‘画画吧!像美术课那样乱涂,直到警报解除’。”

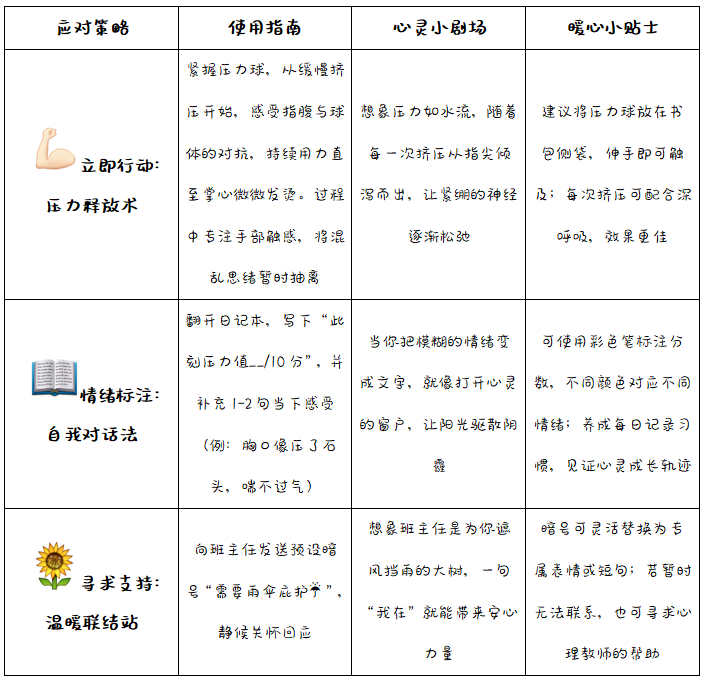

工具开发,制作应对卡片:

晓安将美术课自由涂鸦的经验迁移到情绪调节中,自主命名“压力转移术”(捏球)与“警报解除画”(乱涂)。心理教师协助其将个人经验转化为便携工具(应对卡),确保考试失利等高压场景下可即时调用替代方案,以应对提问激活晓安的问题解决智慧,将抽象策略转化为可携带工具(应对卡),实现“自伤冲动→安全行为”的即时转化。

(四)家庭系统协作:创造改变的环境

邀请父母担任“解决共建者”。通过可操作的家庭作业,将抽象理念转化为具体行动。

心理教师(对父母):“如果晓安用‘压力转移术’替代自伤,需要你们的配合。”

父:“我们该怎么做?”

心理教师:“每日3分钟倾听练习——只重复她的话,不加评判。例如她说‘作业好难’,您回应:‘你感到作业很有挑战’。”

晓安(惊讶):“原来话被重复时……心里尖刺会变软。”

心理教师(对晓安):“用刻度化表达情绪:如果生气是7分,需要父母做什么?”

晓安:“请说‘你现在需要冷静空间’,别问‘为什么生气’。”

家庭微型实验设计:

1.父母任务:每日复述晓安3句话+“谢谢你告诉我”;

2.晓安任务:每周2次使用“我信息”表达需求;

3.成功可视化:客厅张贴“警报器休眠记录表”,每成功使用压力球贴一颗星。

当晓安数学考83分后,父亲本能欲指责时,她首次运用所学说:“爸,我现在需要您听我说解题思路”。父亲按练习复述后,她展示老师对其创新解法的表扬,促成父亲破天荒求教:“能教教老爸吗?”——这一突破验证“倾听练习”如何将家庭危机转化为联结契机。通过微型家庭作业(倾听练习、情绪刻度化),将系统压力转化为支持力量,父母从问题制造者转变为改变守护者。

(五)巩固进步轨迹:量化成长证据

通过刻度化评估和未来导向提问强化改变动力,建立预防复发机制。

疗效可视化:

1.行为指标:自伤频率从第1周5次→第4周1次(考试周);

2.认知指标:真实信心值从3分(美术课后)→4.5分(拒绝追星邀约后);

3.家庭指标:父亲沟通满意度从3分→5分(“终于听懂女儿的心声”)。

终止期对话:

心理教师:“如果三个月后你回头看,会看到自己坚持了哪些关键行动?”

晓安:“每天写情绪日记!每周和父母深度聊1次!‘警报’响时先看应对卡!”

心理教师:“那时的你会对现在的晓安说什么?”

晓安:“‘谢谢你没放弃……看啊,我们真的做到了!’”

晓安在签约仪式后,将协议复印件折成纸飞机从窗台放飞——这个自发动作象征其释放完美主义枷锁的决心。班主任反馈她设立班级“真实树洞角”,帮助同伴表达压力,标志她从“改变接受者”蜕变为“经验传递者”。以未来导向提问强化“解决者”身份认同,用可视化证据(频率图、信心值)和仪式化契约(自我关怀协议),为新行为模式注入持续动力。

三、效果与反思

(一)辅导效果

经八次短期焦点解决治疗,晓安的自伤行为频率显著降低(从每周4-5次稳定至1-2次),考试失利时可主动运用压力球、情绪日记等替代策略;在自我认知层面,她逐渐接纳“不完美的合理性”,能坦然表达“画画让我快乐,与成绩无关”“生气不代表我是坏孩子”等真实感受;家庭互动中,父母通过坚持“3分钟倾听”练习,开始理解其情感需求,母亲更主动支持其艺术兴趣,父亲反馈“终于学会倾听‘尽力了’背后的努力”。晓安在结案时领悟核心转变:“‘警报器’仍会鸣响,但我已学会用更安全的方式应答它。”班主任亦观察到其社会功能提升:“她辞去课代表时的自我关怀决定,展现真正的成熟。”

(二)辅导反思

本案例证实短期焦点治疗(SFBT)对儿童自伤问题的适用性:其资源取向成功激活晓安的“人际敏感优势”,将“伪装行为”转化为觉察例外的能力;具体化技术(如刻度化信心值、应对卡片)契合儿童认知特点,使改变可操作化。家庭系统的介入尤为关键——通过设计“3分钟倾听”等低难度任务,促使父母从评判者转向倾听者,但父亲偶发的比较行为提示需长期家长教育。专业层面,自伤个案需在“保密例外”与信任维系间谨慎平衡,提前建立安全计划;辅导师角色应从方法提供者转向改变催化者,坚信儿童本具解决问题的智慧。晓安的蜕变印证:当“警报器”被重新定义为成长的刻度,疼痛便成为破茧的见证。

参考文献:

[1]许维素. 梦想的导航——目标导向的焦点解决短期治疗[J]. 心理技术与应用,2014,2(8):41-44.

[2]许维素. 焦点解决短期心理治疗的应用[M]. 北京:世界图 书出版公司,2020.

[3]戴佳玲. 焦点解决技术在高中心理课即时语言反馈中的 应用[J]. 中小学心理健康教育,2024(19):33-35.

通讯地址:陕西省西安市雁塔区曲江香都A区东门

联系电话:187 1084 2985

邮箱:1181611827@qq.com