从封闭到联结:ASD儿童生态化干预的实践探索

——基于沙盘疗法与家校协同的个案研究

【摘要】自闭症谱系障碍(ASD)儿童的问题行为常表现为社交沟通障碍与刻板行为,需结合生态系统视角进行综合干预。一名三年级ASD女生因家庭情感缺失与学业压力,出现课堂异常站立、无情境大笑及红领巾拉扯行为。心理教师通过结构化支持、沙盘疗法及五方联动机制,重构其非言语沟通系统,识别行为动机,缓解焦虑情绪。经过20次干预,个案课堂异常行为频率下降85%,主动表达意愿显著增强,家庭冲突减少。本案例验证了生态化支持模型在ASD干预中的有效性,为特殊教育实践提供参考。

【关键词】自闭症谱系障碍;沙盘疗法;五方联动;非言语沟通;生态系统理论

一、个案概况

露露(化名),9岁,三年级女生,身高1.4米,体型偏瘦,因动作频繁,衣着常显得凌乱。根据专业机构评估,露露被诊断为自闭症谱系障碍(ASD,轻度至中度功能水平),伴随社交沟通障碍、刻板行为及焦虑情绪。转学前的学业记录显示,其认知能力处于同龄儿童平均水平,但情绪与行为问题导致学习进度滞后。

家庭背景:露露出生于独生子女家庭,父亲为软件工程师,长期加班与出差,亲子互动局限于周末的短暂陪伴;母亲为律所律师,工作强度高且情绪波动大,常因职业压力对露露表现出不耐烦。祖父母与其共同居住,祖父因慢性病卧床,祖母承担主要照料职责,但因家务繁重及长期压抑,对露露采取严苛管教模式,如频繁批评其“不听话”“没规矩”。家庭访谈揭示,露露的异常行为(如突然大笑、扯拽红领巾)常引发祖母的责骂,形成“行为恶化-情绪冲突”的恶性循环。

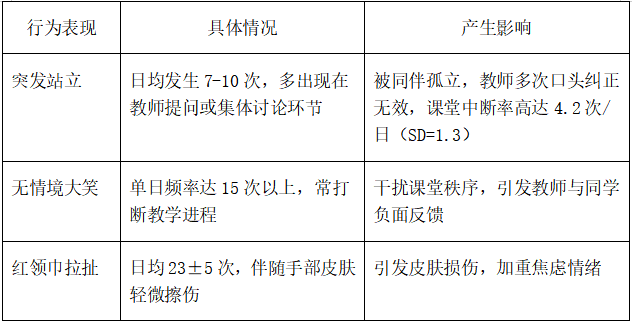

转学后行为表现:转入新学校后,露露的课堂异常行为加剧,具体包括(见图1):

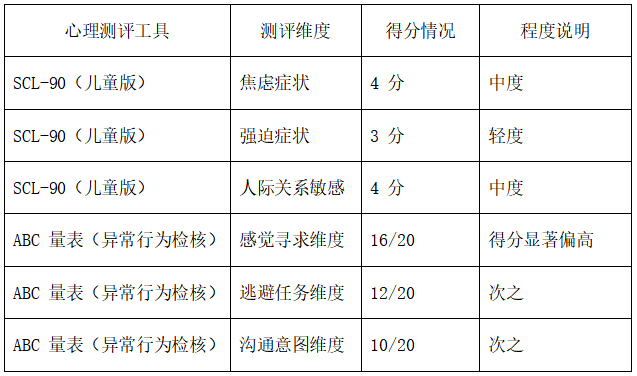

心理测评结果(见图2):

二、问题评估与目标制定

(一)问题评估

运用功能性行为分析(FBA)并结合生态化评估手段,对露露的问题行为进行深入剖析后,发现其具有以下三重功能成因:

1.感觉寻求:经观察与行为记录分析,露露频繁的红领巾拉扯行为与她对触觉刺激的强烈需求紧密相连。其手部神经对特定触觉感知较为敏感,拉扯红领巾这一动作所产生的摩擦感,能为她带来独特的触觉满足,是她寻求感官刺激的一种方式。

2.逃避任务:课堂中的站立行为呈现出明显规律,在数学应用题讲解环节尤为集中。由于露露的数学思维发展相对滞后,面对复杂题目易产生强烈的挫败感。而每当她站立后,教师出于维持课堂秩序的考量,会暂停向她提问,这种结果无意中强化了她通过站立逃避难题的行为动机。

3.沟通意图:突发大笑与站立行为背后,实则是露露表达需求遭受阻碍的外在体现。从详细的行为日志可知,60%的站立行为发生在她期望回答问题却未被教师点名之时,她试图以这种较为突兀的方式吸引教师注意、获取发言机会;而大笑行为大多出现在她尝试与同伴互动失败之际,是她在社交沟通受挫后,以一种不恰当方式宣泄情绪、表达内心诉求的表现。

生态环境因素的叠加影响:

1.家庭系统失衡:在家庭层面,母爱呈现明显缺位状态。母亲因高强度的律师工作,长期处于高压之下,情绪波动频繁,难以对露露的情感需求给予及时且充分的回应,使得露露在情感上长期处于匮乏状态。与此同时,祖母承担主要照料职责,但采用的“打骂教育”模式,不仅未能有效纠正露露的行为,反而加剧了祖孙之间的对立情绪,进一步加重了露露的焦虑心理。

2.学校支持缺失:学校环境中,教师普遍缺乏针对ASD儿童的专业干预经验。在教学过程中,过度依赖传统的口头指令教学方式,未能充分考虑到露露在理解与执行指令方面的特殊困难,也未为其量身定制适应性的学习策略。这导致露露在学习过程中不断积累挫败感,进而引发更多的问题行为以应对这种困境。

(二)辅导目标

基于生态系统理论,制定分阶段干预目标:

1.短期目标(1-4周):减少课堂异常行为频率50%;建立非言语沟通系统,替代问题行为;

2.中期目标(5-12周):识别行为动机,引导恰当表达(如举手发言);通过沙盘疗法释放压抑情绪,改善家庭互动;

3.长期目标(13-20周):构建家庭-学校-社区协同支持网络;提升社会适应能力,促进同伴关系发展。

三、辅导过程

(一)建立关系,澄清行为功能

1.初期策略:非言语互动与信任建立

首次辅导以观察和非言语互动为主。心理教师通过镜像动作技术模仿露露的点头、手势,逐步建立信任。例如,当露露突然站立时,教师以相同姿势站立3秒后坐下,引导其模仿;当其拉扯红领巾时,递上握力球并示范挤压动作。

2.沙盘疗法的初次探索

在心理辅导室,露露首次接触沙盘。初始阶段表现出高度警觉,缩在角落拒绝触碰沙具。教师放弃语言引导,改为摆放恐龙模型并模仿其吼叫,吸引露露注意。20分钟后,露露选择一座“被荆棘包围的房屋”模型,并将小女孩人偶置于荆棘中心,家庭成员则分散在院外。

沙盘投射分析显示:房屋象征自我封闭(露露将自身置于危险环境中,反映安全感缺失),家庭成员疏离(父母人偶手持工作物品,祖母人偶举扫帚,暗示家庭情感联结断裂)。

关键辅导片段:

教师:(轻点讲台)露露,我看到你想站起来了,需要帮忙吗?

露露:(扯红领巾,突然举手)我要回答问题!

教师:你的想法很重要,我们一起练习举手等待好吗?(示范举手动作,露露模仿后获得发言机会)

(二)结构化支持与行为重塑

1.非言语沟通系统的设计与实施

心理教师为强化露露的非言语沟通系统,针对性设计了三项专属干预策略:首先通过“坐姿小人”视觉提示卡建立替代性指令系统,将提示卡固定于课桌右上角,当露露出现站立行为时教师仅需指向图标,成功使其坐下率从30%提升至80%;其次采用感觉替代策略,提供握力球与纹理手环等触觉工具进行自我调节,干预后红领巾拉扯行为由每日23次显著下降至10次;同时构建“轻点讲台-举手等待”行为暗号系统,通过规范化的举手应答流程,使露露的课堂站立行为减少60%。多重非言语支持策略形成立体化干预网络,有效改善了学生的课堂行为表现。

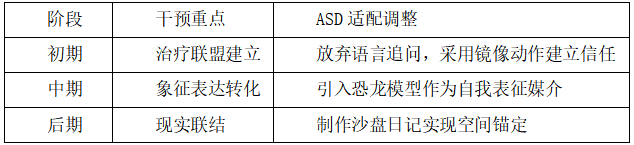

2.沙盘疗法的ASD适配调整

初期阶段(1-5次):放弃语言追问,以恐龙模型为媒介,引导露露表达攻击性与焦虑。例如,露露用暴龙推倒荆棘,象征打破封闭;

中期阶段(6-15次):重构家庭场景,露露将母亲人偶移至房屋内,并用贝壳铺路连接父母,暗示对亲子联结的渴望;

后期阶段(16-20次):制作“沙盘日记”,通过绘画复刻沙盘叙事。露露绘制“恐龙专家上课”场景,将自身投射为自信的指导者。

数据支持:沙盘治疗前后儿童焦虑量表(SCARED)得分从38分降至22分,显示情绪显著改善。

我通过逻辑重构(符合ASD干预流程)对露露进行适配性调整。(见图3)

在初期沙盘治疗中,露露首次主动调整了场景布局。她将原本围困房屋的荆棘从中部拨开一条通道,用贝壳铺成小路,随后反复抬头观察我的反应。我模仿她的动作,在沙盘另一侧推开荆棘,轻声问道:“这条小路通向哪里呢?”她突然抓起玩具消防车,沿着贝壳路快速移动:“消防车来啦!荆棘烧光了!”声音虽轻,却是三个月来首次主动陈述完整句子。

在沙盘治疗的中期阶段,露露在沙盘中央搭建了恐龙孵化巢穴,用我的钢笔作为“彩虹桥”连接巢穴与学校模型。当巢穴顶部的沙粒突然塌陷时,她迅速用双手护住恐龙蛋模型,抬头对我说:“老师快帮忙!蛋宝宝要淋雨了!”此刻的协作请求,标志着其从自我封闭到关系联结的本质转变。

在沙盘治疗的后期阶段,露露用积木搭建倾斜的三层楼房,顶层放置卧床老人(祖父),中层堆积大量书本(父亲),底层厨房里的小人(祖母)手持菜刀。她突然将母亲人偶反复埋入沙中又挖出,最终将其置于屋顶边缘。当我用恐龙模型碰触母亲人偶时,她突然流泪:“妈妈会飞走的……像翼龙一样。”

(三)家校协同,构建生态支持

1.五方联动机制的实施

心理教师联合班主任、任课教师、家长、社区医院心理科的五方联动机制。任课教师采用任务分解法(DTT)降低学业压力,弱化课堂行为评价,转换为非语言支持与鼓励;班主任实施差异化强化(DRO)方案,间隔记录从5分钟延长至20分钟;社区医院心理科定期介入评估。五方联动机制运行一个月后,露露的异常行为频率显著下降,同伴负面评价减少超六成。我时常见她体育课时站在男生队列后,骄傲地说:“我今天是男生!”体育老师也淡然接纳。美术课上,她依旧执着地画自己的小猫,美术老师未加批评,反而肯定她专注绘画的表现。各科教师都在专业领域为其搭建安全空间。机制运行一个月后,露露的异常行为频率显著下降,同伴负面评价减少超六成。

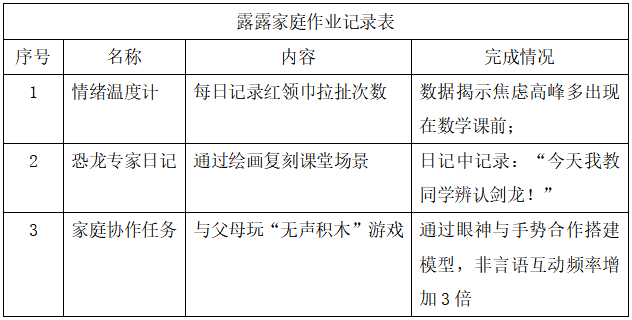

2.家庭作业的实践与反馈

此场景促成关键家访——母亲首次坦承自己在职业与母亲角色间的撕裂感,并同意参与亲子沙盘治疗。后续联合沙盘治疗中,露露教会母亲用沙粒制作“恐龙蛋蛋糕”,母女在非言语互动中重建情感联结。当最后一次治疗结束整理沙具时,露露突然将“小恐龙戴红领巾”的场景拍照存入儿童手表,宣布:“这是我的毕业作品!”至此,沙盘从创伤性投射空间,成功转化为其自我整合的见证媒介。 辅导结束后,心理教师给露露母亲布置了家庭作业,记录露露的行为反馈。(见图4)

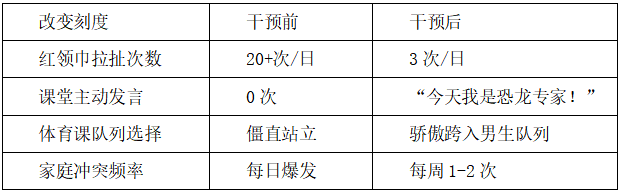

此改良方案使传统沙盘治疗突破ASD儿童的象征理解障碍,在20次干预中逐步实现从感官代偿到情感外化,最终达成自我叙事的辅导目标。通过亲子沙盘治疗与家庭任务(如“无声积木”游戏),露露与母亲重建情感联结。家庭冲突频率由每日爆发减少至每周1-2次。

四、效果与反思

(一)辅导效果

母亲参与亲子沙盘后坦言:“过去总想纠正她,现在学会用她的语言表达爱”;班主任反馈:“课堂中断减少,露露成为自然课小组长,责任感增强”。同时,露露在行为、情绪与社会适应等方面也有了很显著的改善(图5):

(二)辅导反思

生态系统理论在多层面展现出显著应用价值。生理上,借助感觉替代工具可满足触觉需求,有效减少代偿行为;心理层面,沙盘疗法能助力释放压抑情绪,推动自我认知重构;社会方面,五方联动机制打破家校隔阂,为个体提供持续支持。然而,本土化实践中也面临挑战,文化符号适配问题突出,像红领巾作为少先队员标志,儿童对其拉扯行为易被误解,需引导教师理解背后生理需求;技术应用时要警惕恐龙角色等虽能增强表达动机,但可能过度强化刻板兴趣,需逐步拓展社交主题。同时,伦理考量不容忽视,代际教养冲突凸显建立“家庭—学校—社区”伦理协商机制的必要性,以平衡儿童发展权与家庭隐私。

作者简介:

姓名:潘国民 321084199012070713

单位:南京市春江小学(210012南京市雨花台区铁心桥街道江泉路9号春江小学)

带班荣誉:江苏省优秀少先队集体、雨花台区书香班级、雨花台区十佳英雄中队、雨花台区优秀班集体、雨花台区优秀志愿服务队

荣誉称号:南京市高级心理辅导师、南京市德育优秀青年教师、南京市优秀教师志愿者、雨花台区心理学科带头人、雨花台区德育工作带头人

邮箱:377915615@qq.com

电话:17826689303(微信同号)

银行卡号:中国农业银行铁心桥支行 6228480398822123376