引言

中职生处在社会化发展的关键期,往往会在同伴关系中不断去评估自己处在什么地位、什么水平,自己的行为举止是否恰当等。良好的同伴关系不仅能促进中职生的社会化进程,还有助于中职生的个性化发展,同时还会慢慢消除孤独感与青春期带来的迷茫感,积极主动的参与到集体活动中去,有利于积极情绪的发展。然而,由于学业压力、家庭环境等因素,许多中职生在建立和维护良好同伴关系方面存在困难,同伴关系问题已成为影响中职生学习和生活质量的重要因素。因此,本研究旨在通过调查分析中职生同伴关系现状,设计并实施一套基于学生同伴关系问题的阶梯式班会课方案,以改善中职生的同伴关系,提升他们的社交能力和心理健康水平。

一、指向中职生同伴关系的现状与班会课

为了深入了解中职生同伴关系的现状,本研究采用问卷调查和个别访谈相结合的方法,对所在学校各年级学生进行了调查,共发放问卷300份,回收有效问卷285份,有效回收率为95%。为获取更为详细的信息,进一步随机选取20名学生进行了深度访谈,以获取更详细的信息。综合分析,中职生的同伴关系呈现“三高一低”的特点。

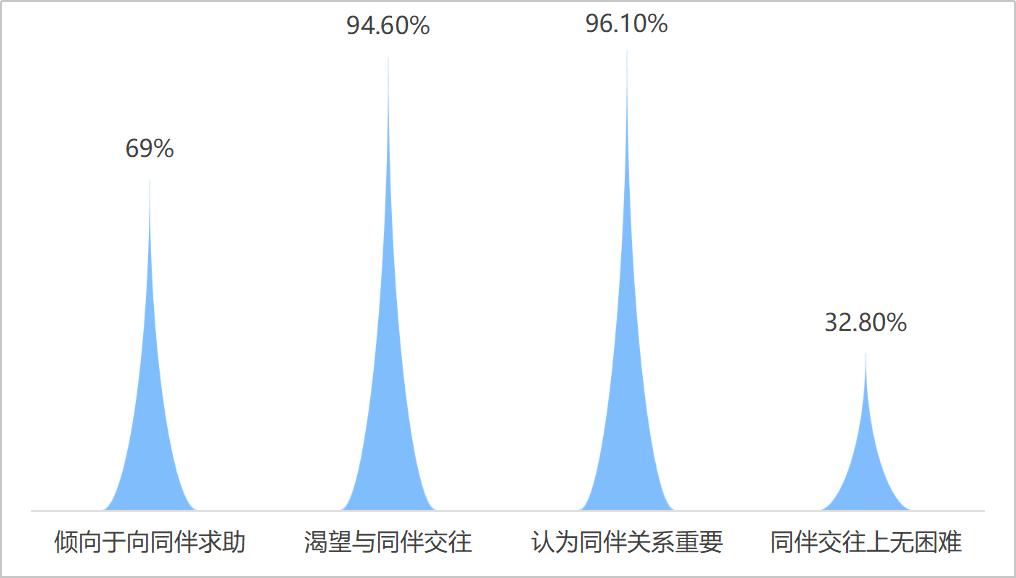

图1 中职生同伴关系的调查结果

其中,69%的学生在遇到困难与困惑时倾向于向同伴求助,但同伴给予的帮助与解惑是否理性、是否合理都有待筛选;94.6%的学生渴望与同伴交往,也就是说大多学生会因共同的兴趣爱好、相似的成长境遇和差不多的行为性格而增加交往的频率,但彼此间带动的是正向成长还是负向循环,缺乏一定的判断力;96.1%的学生认为同伴关系很重要,因为重要就容易出现行为上的盲目跟风。比如女生大多认为是朋友就得一起出门一起吃饭带有明显的排他性,重点还得彼此告知心里的秘密,容易出现因自我边界不清引发误会进而引起矛盾;男生则认为是朋友就得同进退讲义气,而容易发生一系列的不当行为,包括吸烟、喝酒、打架斗殴、聚众闹事等等;通过这三高数据足以说明同伴关系与正处在青春期的中职生成长是非常密切相关的,他们追求在同伴关系中获得快乐、安全感、归属感、价值感与情感寄托。与此同时,只有32.8%的学生表示自己在同伴交往上无困难。这一低的数据与笔者所开展的同伴关系自评问卷结果是一致的,平均得分为47.14分,处于中等偏低水平。

班会课作为德育教育的重要途径,是班主任依据中职学校德育大纲和培养目标,以班级学生为中心主持开发的校本活动德育课程。班主任可以通过不同主题的班会课对自己所带班级进行全方位观察与了解[3]。中职生该如何选择同伴交往对象、如何与同伴建立良好关系建立友谊?怎样与同伴进行竞争与合作、避免冲突与欺凌?怎样处理个人与小团体的关系?怎样携手共创有凝聚力的班级、扬帆逐梦?这些源于学生发展的真实问题都需要班主任加以引导与指导,班会课作为育人主阵地,可以最大化地发挥其作用。

二、指向同伴关系阶梯式主题班会课的探索

本研究以发展心理学、建构主义学习和团体动力学为理论基础,提出了阶梯式主题班会课的探索思路。具体是指在班主任的主导下,以中职生同伴关系发展问题为中心,遵循阶梯式的原则,进行系统设计与师生协同探究的方式来实施主题班会课的模式。

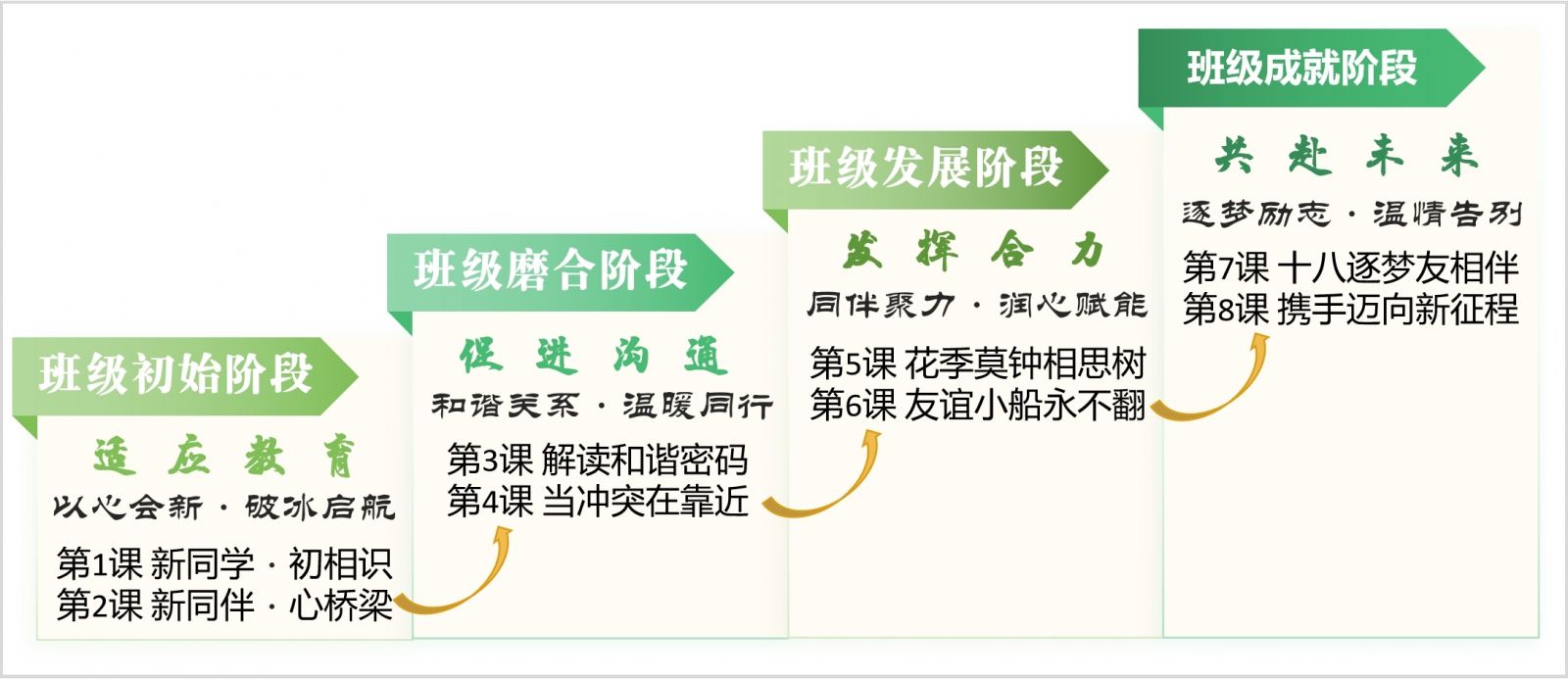

(一)四阶递进:指向同伴关系阶梯式主题班会课的设计体系

从内容层面来看,阶梯式主题班会课依据不同阶段中职学生面临的同伴关系问题及需要达成的成长目标等要素,将班会课主题划分为四个阶段,如同阶梯层层递进。

图2 指向同伴关系阶梯式主题班会课的设计体系

1.班级初始阶段的同伴特点:陌生感、不安全感,需适应。

该阶段以适应教育为重点,开展“以心会新·破冰启航”的系列主题,促进新阶段学生之间的相互认识、关系建立,着重引导学生消除陌生感、增添熟悉感,营造初步的安全感与归属感。

2.班级磨合阶段的同伴特点:冲突多,矛盾多,需交流。

该阶段以促进沟通为重点,开展“和谐关系·温暖同行”的系列主题,带领学生认识到建立良好同伴关系的重要性,着重引导学生掌握交往有技巧、沟通有方法,催化班级的凝聚力和向心力。

3.班级发展阶段的同伴特点:基本稳固、交流频繁,需界线。

该阶段以发挥合力为重点,开展“同伴聚力·润心赋能”系列主题,正确对待异性交往,把握美好青春期的界线;体验合作和竞争、应对同伴压力和抵制不良诱惑,来激活学生的积极性和创造性。

4.班级成就阶段的同伴特点:情感加深、主动成长,需珍惜。

该阶段以共赴未来为重点,开展“逐梦励志·温情告别”系列主题,通过共话高考、十八岁成人礼、传递毕业祝福等,鼓励学生感恩师长、把握当下、展望未来,充满信心地在新起点继续逐梦。

(二)六环相扣:指向同伴关系阶梯式主题班会课的实施步骤

从过程推进来看,阶梯式主题班会课沿着“查—情—知—意—行—察”循序渐进地落实教育目标。课前进行有关同伴关系的问题调查,使主题切入更具针对性;课中则先是以体验活动引发情绪为切入口;接着以案例或头脑风暴逐级展开,进而在深度互动的分析与思考中形成知,适时在情感熏陶下化为意,进而指导行动;课后持续跟踪观察,注重主题开展的有效性。最终完成从低到高、从认知到实践的阶梯式跨越,助力学生实现有序且全面的成长与发展。

图3 阶梯式主题班会课《当冲突再靠近》的实施步骤

以班级磨合阶段开展的《当冲突再靠近》为例,课堂聚焦冲突展开了“引—析—悟—止”的师生协同探究,环环相扣地达成了“正确处理冲突,构建生命安全岛”的教育目标。

第一环:课前调查学生曾经有过的冲突经历和最近还未化解的冲突经历,使得本次班会课更具针对性和教育性。

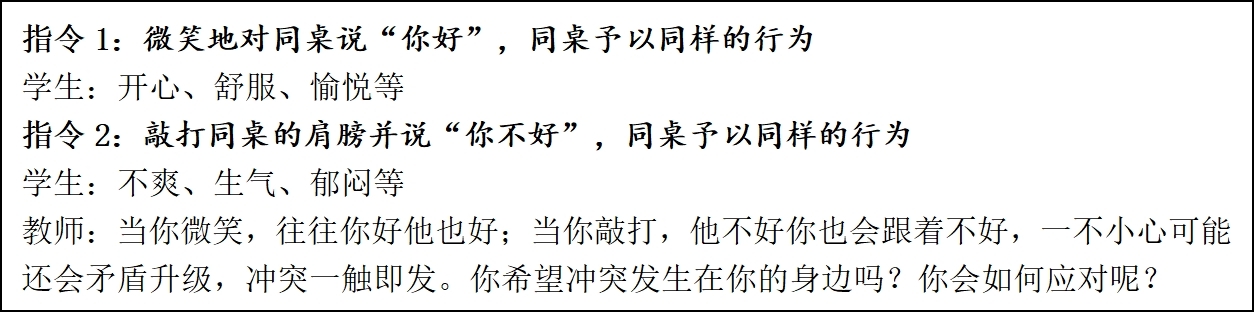

第二环:以“请你跟我这样做”破冰开场,营造轻松的课堂氛围,激活学生参与课堂的动机,并引出本次班会课主题《当冲突在靠近》。

第三环:以同龄人冲突的照片为载体,让学生充分地头脑风暴并形成初步觉察:冲突的发生往往起因很小。

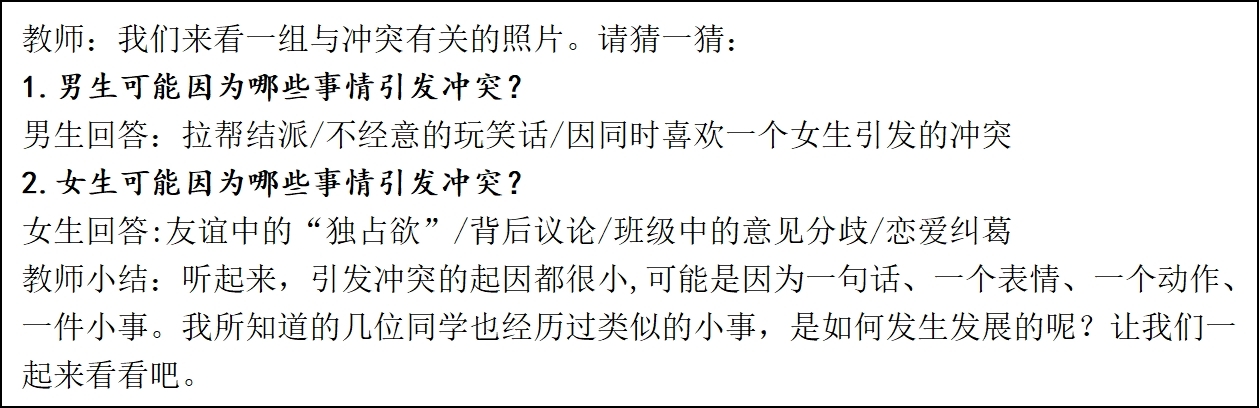

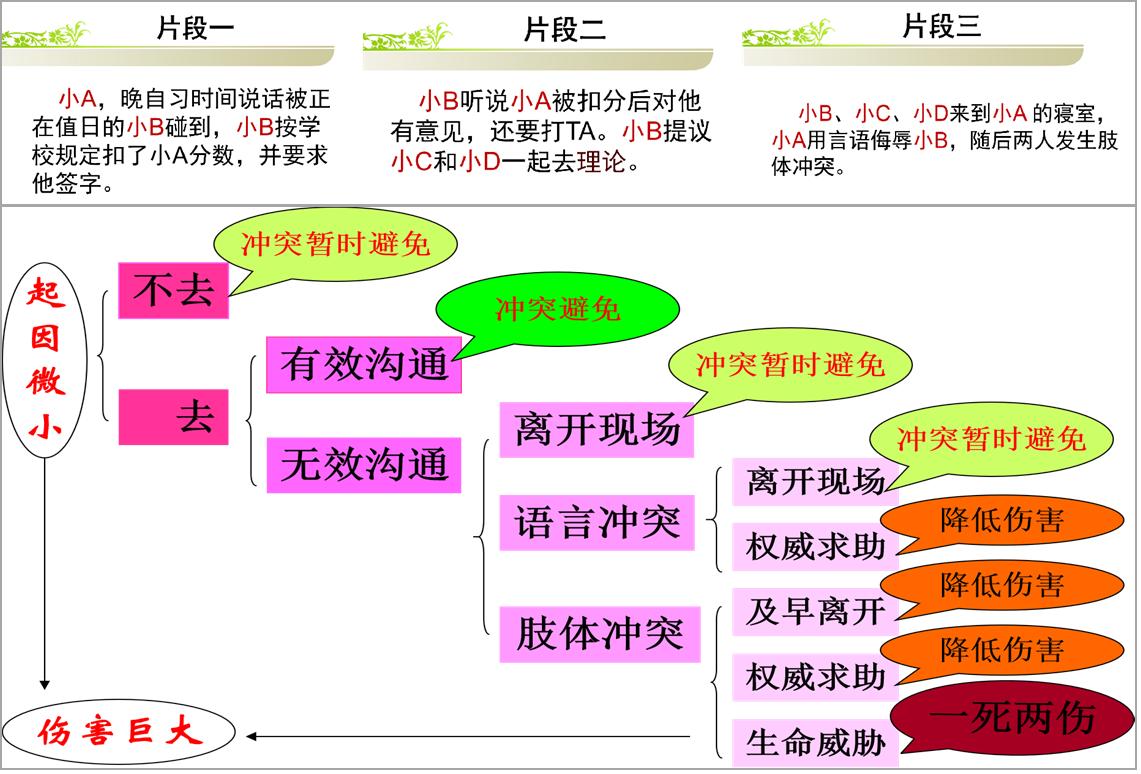

第四环:以案例为主线展开,片段一呈现后,对学生展开“小A的心情怎么样?可能会怎么想?可能会怎么做?你怎么看待小B的行为?”一系列的提问,让学生充分觉察当事人当下的心情、想法以及可能的行为;片段二呈现后,继续采访学生“小B的心情怎么样?当下的想法是什么?你怎么理解小B的提议?”在学生高高低低的情绪起伏下,继续抛出小组任务:作为小B的小伙伴,小C和小D该怎么办呢?学生则开始两难辨析:1.“不去”的原因是什么?如何说服小B也不去?2.“去”的原因是什么? 可能会发生什么状况?如何应对?在学生充分讨论的基础上,请小组代表分享,并以板书的形式呈现出来。最后呈现片段三,结合学生的回答以及对这件事情的猜想,教师及时点明这就是发生在我们身边的事情。并在板书上归纳标出多处原本可以让(冲突避免)、(冲突暂时避免)、(降低伤害)的时间节,但因为处理不当,造成一死两伤的生命威胁。以正面视觉冲击,进一步引导学生思考当冲突靠近时,如何有效为自己为他人建构生命安全岛。

图4 同伴冲突案例的思辨逻辑

图4 同伴冲突案例的思辨逻辑

第五环:以填写爱心和谐卡的形式引导学生梳理避免冲突的有效方法,并以宣誓仪式深化树立正确应对冲突的意识,最后点出“构建生命安全岛”,在情感升华中结束本课。

第六环:布置行动作业,课后做好跟踪与观察。

(三)三心相应:指向同伴关系阶梯式主题班会课的教学策略

阶梯式主题班会课在很大程度上弥补了单一班会课的短效性,综合考虑学生的参与兴趣、情绪情感和理性认知才能更为充分地发挥班会课的育人效果[4],使学生从外在被动的逐渐转向内在自觉的接受,最终在情感共鸣和价值认同中促成行为外化。

1.氛围暖心:构建心理安全与情感支持的课堂环境

在指向同伴关系的主题班会课中,营造一个心理安全、氛围温馨的课堂环境是促进学生自我开放、积极参与与深度融入的基础。

(1)促进心理安全:有关同伴关系的班会课往往涉及学生内心深处的感受、想法和经历。研究表明,心理安全感是学生积极参与课堂讨论和分享个人体验的前提条件。在一个温馨、包容的氛围中,学生能够感受到被理解和接纳,从而更愿意敞开心扉,表达自我。此外,当学生感受到来自教师和同伴的正向情感互动时,如关心、支持,他们也会相应地给予倾听、理解和共情。这种情感连接不仅能够促进课堂内的积极互动,还能够延伸到课堂之外,形成更加紧密的成长共同体。

(2)激活参与动机:课堂是架起老师与学生、学生与学生之间的重要桥梁,温馨的课堂氛围则有助于师生间、学生间的情感连接,从而提升学生的参与动机。当学生将班会课视为一个探索自我、成长发展的平台而非负担时,往往会以更加开放、积极的心态投入其中。教师在这种氛围中也能更自如地运用教育方法,引导学生进行深入思考和深层探讨。这种优化的课堂氛围能显著提升班会课的团体动力,使学生更主动地参与到主题活动中来。

2.互动走心:促进心灵对话与认知发展的课堂互动

互动的核心是架起师生、生生之间的心灵碰撞与深度对话。通过有效的互动设计,不仅能增进对彼此的理解与尊重,还能在思想的碰撞中促进个人认知与情感的发展[5]。

(1)多元视角引入:为了提升学生的参与度,可以设计与主题相关的体验活动,如“抓手指”、“反向运动”等游戏,迅速吸引学生的注意力;也可以利用学生关注度较高或热门的音乐、以班级活动形式自制的视频等多样化形式导入课堂内容,如《友谊小船永不翻》一课中,以学生听有关友谊的歌曲进行猜歌名;也可以通过举牌表决、匿名调查等方式,以数据形式呈现学生的意见和看法。也可以直接开放性地提问:你拥有与人和谐相处的密码吗?请分享你的答案”,以激发学生的好奇心并引导他们思考课堂主题。

(2)观点充分碰撞:教师设计贴近学生实际的同伴互动情境,让学生扮演不同角色,体验并表达在特定情境下的感受、想法和行为。也可以选取真实或虚构的心理案例,引导学生分析案例中人物的心理状态、行为动机及可能的解决方案。如《花季莫钟相思树》一课中,面对男生的表白到底要不要答应这一议题,通过设置“答应与拒绝”的对立观点及以假设“答应了会怎么样?”“拒绝了又会怎么样”等,来激发学生的辩论欲望,促进心灵的碰撞。教师则引导学生从事实、情感、利弊等不同角度来增加思考的全面性和思辨性。

3. 共创慧心:凝聚智慧与行动力的课堂共创

在指向同伴关系的主题班会课中,教师还应注重凝聚学生的智慧与创造力,让他们运用自身的资源来收获同伴交往知识与技能的提升,并获得行动的勇气与力量,真正将所学知识与方法迁移到实际成长中。

(1)凝聚课堂智慧:提问是引导学生展现自我、解决问题的重要手段。首先,问题设置应具体、明确,避免模糊或过于宽泛,以便学生能够准确把握问题的核心。其次,问题设计应由浅入深、由易到难,逐步引导学生深入思考。有效的提问能够充分发挥学生的主动性,使他们积极投入情景体验和心理训练中。通过“自己就是解决问题的专家”这一理论支撑,学生能够在课堂中产生积极的情绪情感,将所学内化为自身能力,实现自助助人,最终促进身心和谐、健康发展。

(2)指引行动方向:仪式感强的活动能催化学生将所学知识内化为自己的观念和行为习惯。如在《当冲突在靠近》一课中采用了“爱心和谐卡”填写和宣言的形式,在“起因微小”到“伤害巨大”的鲜明对比中,以积极应对强化学生树立构建生命安全岛的意识。在《友谊小船永不翻船》一课中采用了“和解”仪式(包括说对不起、请原谅、鞠躬、拥抱等)来表达情感和解决误会,即实现学生的主体地位,又增添课堂的生活性和趣味性。

三、指向同伴关系阶梯式主题班会课的成效

(一)同伴关系改善

以22级营销3+2班为研究对象,经过多学期的实施与追踪,采用《青少年同伴关系》问卷进行后测,进而对指向同伴关系阶梯式班会课的效果进行全面评估。通过前后测的对比分析,发现该班学生的同伴关系均值由原来的47.14上升到了56.75,认为自己在同伴交往上无困难的学生占比从原来的32.8%上升到了61.2%。这些数据的变化表明,阶梯式班会课有效改善了中职生的同伴关系。

(二)社交能力增强

结合日常的观察和访谈,发现学生在社交方面的能力也有所增强。在班级活动中,学生们会懂得运用尊重、倾听与理解等来与同伴沟通互动;在应对意见不和或冲突时也会选择理性沟通而非对抗性表达;在团队合作中,更是表现出了一定的责任感和协作精神。在学校五四汇演中呈现的皮影戏《恰同学少年》得到了一致好评,班级情景剧《愿万家灯火通明》的荣获市艺术节二等奖。这些变化也为未来职业发展奠定了人际基础。

(三)心理健康优化

在心理健康方面,对比每个学期学校心理辅导站开展的心理筛查结果,发现学生的心理健康水平整体也得到了优化。特别是在人际关系敏感因子上,得分有明显的下降。随访中也有学生明确表示,现在能够更好地处理与同伴的矛盾,遇到困难时也更愿意寻求帮助。再结合学生的日常表现,学生在更加了解自己的同时也更加自如地进行换位思考,懂得理解与接纳他人,进而在人际关系和谐中可以更为专注地投入到学习与活动中。

结语

指向同伴关系的阶梯式主题班会课精准地剖析学生不同阶段遇到的成长问题,教师依据阶梯式班会课的开展情况,也清晰地掌握学生在不同阶段的状态变化,并提供契合不同阶段的应对策略,有效地帮助学生克服了同伴交往上的困难。这种方式能持续跟进学生问题的解决情况,层层深入强化效果,切实提升了班会课的育人效果,使学生在身心实践中绽放蓬勃的生命活力。

参考文献

[1]邹泓.同伴关系的发展功能及影响因素[J].心理发展与教育,1998(2):39—44.

[2]李玉明.中职学校班会课的设计与实施[J].吉林省教育学院学报,2016,32(03):8-10.

[3]黄家明.中小学主题班会课的“三心育人”策略[J].江苏教育,2024,(36):82-84.

[4]刘义桂.主题班会课教学设计策略研究[J].中小学班主任,2025,(01):18-20.

[5]张瑞祥.优化案例教学,促进中职心理课堂有效学习——以同伴冲突辅导为例[J].中小学心理健康教育,2025,(08):24-27.